児童虐待 警察庁発表から考える

社会の歯車が軋(きしみ)を立てて不協和音を奏でている

警察庁発表によれば、

虐待によって命の危険など、

緊急の対応が必要とされ警察が保護した18歳未満の子どもは

4,571人に上った。

(朝日新聞・2019.3.15)

(朝日新聞・2019.3.15)

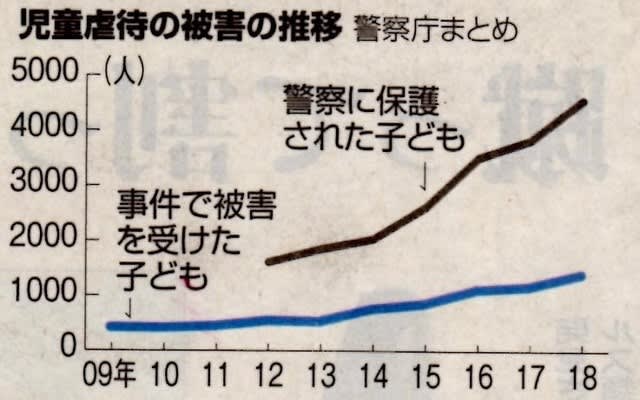

図を参考に見て欲しい。

警察に緊急保護された子ども

統計を取りはじめた2012年……1611人から右肩上がりに増え続けている。

2014年(2034人)→2015年(2024人)

2016年(3521人)→2017年(3838人)

2018年(4571人)

統計を取りはじめた2012年から毎年増え続け、昨年は2.8倍に増加した。

虐待の疑いがあるとして警察が児相に通告した子ども(通告児童数)

統計取りはじめ2006年(1703人) 通告児童の数も右肩上がりで増加。

2010年(9038人)→2015年(37020人)

2017年(65431人)

2018年(80252人)

2010年の通告件数から比較すると実に47倍の増加率です。

過去最多のありがたくない記録です。

最後に虐待死の件数を見てみましょう。

警察庁発表の虐待による死亡児童の数を掲載します。

2003年(103人)→2004年(100人)→2005年(83人)→2006年(111人)→

2007年(90人)→ 2008年(98人)→ 2009年(75人)→2010年(67人)→ 2011年(72人)→ 2012年(78人)→ 2013年(62人)→2014年(53人)→

2015年(58人)→ 2016年(67人)→ 2017年(58人)→2018年(36人)

2018年の虐待により死亡した児童36人の内訳

無理心中…… 8人

出産直後…… 6人

上記以外…… 22人(一般的に表現されている虐待による死亡)

ピーク時の103人と比較すれば死亡人数は三分の一近くに減少しています。

36人の虐待児童が多いのか少ないのかは考え方の違いによります。

私は、36人もいると考えます。

前述したように通告児童数が80,252人もいるのです。

2010年から統計が始まり、年々増加し実に47倍にもなった現実があります。

この80,252人のうち4571人が保護され、1394人が児童虐待事件で被害に遭った

子どもたちです。

警察庁は事件が増えた理由を

「社会の関心が高まり、情報提供が増えている中で徹底した捜査を進めているため」

とみているようですが、

どの数字を見ても過去最高の記録になっています。

たまたま表面に現れた36人の虐待死亡事件ですが、

潜在的に虐待の恐れのある児童が4571人も存在するということです。

すべての統計項目が右肩上がりに増加の傾向にあるのは、

ただ単に「一般的な関心の高まり」や「情報提供の増加」と考えるのは

短絡的で安易な考え方だと思います。

冒頭で示したように、社会の歯車が軋(きしみ)を立てて不協和音を奏でているように

思えてなりません。

経済優先を掲げてきた社会構造のひずみが、

社会的弱者や繁栄の路線からはじき出された人たちに

襲いかかっているように思うのは、私の取り越し苦労なのでしょうか。

いつの世でも最初に傷つき、痛い思いをするのは弱者なのですから……。

(2019.4.1) (昨日の風 今日の風№93)

(産経新聞)

(産経新聞)