「虐待」報道に思うこと

痛ましい児童虐待の死が報じられる度に、虐待の加害者(多くは親)は、

「虐待ではなく躾(しつけ)」だったと弁明する。この場合二つのことが考えられる。

① 本当に「躾」と思っている。(躾と虐待の相違を理解してない場合が多い)

② 「躾」は自己弁護で実際は「いじめ」がエスカレートして「虐待」に発展してしまうケースです。

多くの場合は②に相当する場合が多い。

逮捕され最初の尋問で、「私は虐待をしました」と、ストレートに自白する加害者は少ない。

この傾向は、殺人事件で逮捕された被害者が、

「身に覚えがない」→「死体遺棄」を認める→「殺人を認める」という経路をとる場合が多いのと同じ傾向です。

全ては自己防衛という自衛本能が根底にあるからです。

さて、本題に戻ろう。

「躾」という行為に、攻撃という刃が加われば、

この逸脱行為は間もなく「虐待」という行為に変容していきます。

「いじめ」や「虐待」は初期の段階で解決しないと、

暴力行為を伴いどんどんエスカレートしていきます。

例えば、一度叱って効果がなければ、次は声を荒げさらに暴力行為に進んでいく。

暴力行為も回を重ねるごとに過激になっていきます。

往々にして、虐待は密室で行われる場合が多く、悲劇を敵な結末を迎える場合もあります。

加害者にとっては、虐待を躾と思い込み、

時には、虐待の隠れ蓑として利用する場合もあります。

ここに、虐待やいじめがなかなか表面化せずに、根絶できない難しさがあります。

児童相談所だけを責めるのではなく、

児童相談所、医師、警察等の機関が協力して事に当たらなければ解決は難しいケースが増えています。

虐待は弱者の心に傷をつけるような楔(くさび)を打ち込んでしまい、

取り返しのつかないことになってしまう事例がたくさんあります。

小さな命が奪われたとき、

メディアは虐待に至る過程を競って報道します。

「小さな命が理不尽に奪われた」のですから、

「虐待死に至る過程をできるだけ詳しく知りたい」というのは、多くの人が望むところです。

当然のことながら、メディアの論調もこのことに集中する傾向にあります。

このこと自体が悪いことではないと思いますが、記事を追う姿勢にもう一つ工夫が必要かと思います。

小さな命が奪われたことに、多くの人の関心が集まります。

なぜ小さな命が奪われてしまったのかを追求するメディアは、ごく少数に限られる現実があります。

つまり報道は被害者の側面を洗い出すことに集中し、

加害者の心の内を解明するような取り組みをするメディアが非常少ないと感じられます。

法整備、児相等の公共機関の見直しなど虐待防止のための改革は、必要なことです。

だが、このような事件が起きてしまった裏に潜む、

加害者の心の闇、加害者を生んでしまった社会の在り方についての報道が少なく感じます。

このことに目をつぶってしまっては、

私たちの社会が安心して暮らせる社会にはならないと思う。

人間のこころの闇をみつめようとする姿勢。

さらに、社会の底にひそんでいる「闇」に光を当てる姿勢が必要と思われます。

一連の虐待報道を見て、感じたことを私流にまとめてみました。

(2019.11.30記) (昨日の風 今日の風№104)

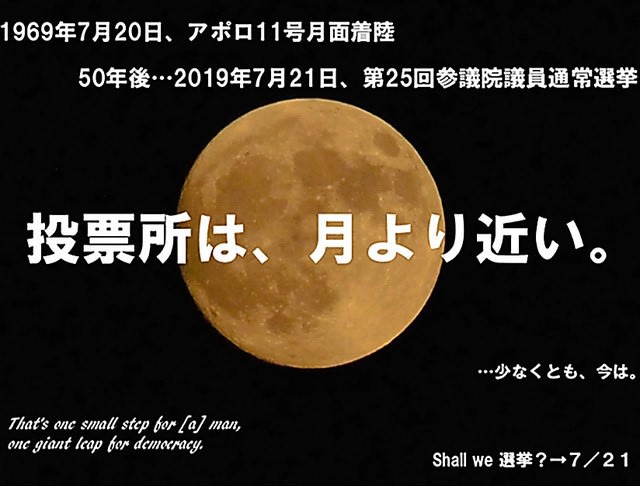

(朝日新聞7/21)

(朝日新聞7/21)