読書案内「僕たちはいらない人間ですか?」 伊東幸弘著 ②

「集中内省」と「人生の棚卸」

|

|

「ネリカンブルース」の歌で表現される非行少年像は、デフォルメされてしまう。

美化され、偶像化されてしまい現実の非行少年像とかけ離れてしまう。

現実の非行少年の実態は歌で表現できるような単純なものではない。

窃盗、強姦、脅迫等生々しい現実の中で少年たちは喘いでいる。

格好つけていました

そして 恥ずかしかったのです

でも 今なら言えます

心の底で 素直に言えます

お母さんごめんなさい

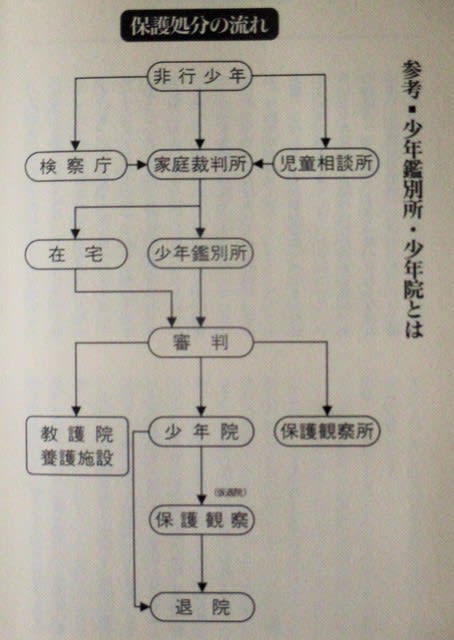

少年院は集中内省といって、

今まで自分がしてきたことを考えてみる場所だと著者は言います。

「詩」の一部を紹介しましたが、この詩はおそらく集中内省を繰り返し繰り返しおこなった後に書いたものではないかと思います。

過去の自分を振りかえって「格好つけていた」と書いていますが、

非行の実際は目をそむけるものがあります。

親に刃物を突き付けて暴れまわる。

薬物中毒になりラリって自分を見失い、

仲間から孤立しどうしようもない自分に嫌気がさす。

「援助交際」と称するウリ(売春)をしたり、

「流産パンチ」といって、妊娠した少女の腹にパンチを浴びせ流産させる。

「非行」と一口に言っても、その実態は千差万別である。

薬物依存症の対処療法に「人生の棚卸」といわれるカリキュラムがある。

過去と言う棚に収まっている自分の人生の一つ一つを掘り起し、自己と向き合う作業です。

「人生の棚卸」も「集中内省」も、自分というものを冷静に見つめ、

狂った歯車を正常の状態に戻す根気のいる作業であり、時間が必要な取り戻しの作業なのです。

|

「お前がどうなろうと関係ない。 |

先生たちの言葉とは思えないような叱責です。

実はこういう言葉が少年たちを一層傷つけてしまうのです。

時に、先生という職業は辛く、忍耐を要する職業です。

2人の少年と先生の間にどんな確執があったのか、具体的には分かりませんが

決して言ってはならない棘の含まれたことばです。

(つづく)

(読書案内№141) (2019.8.5記)

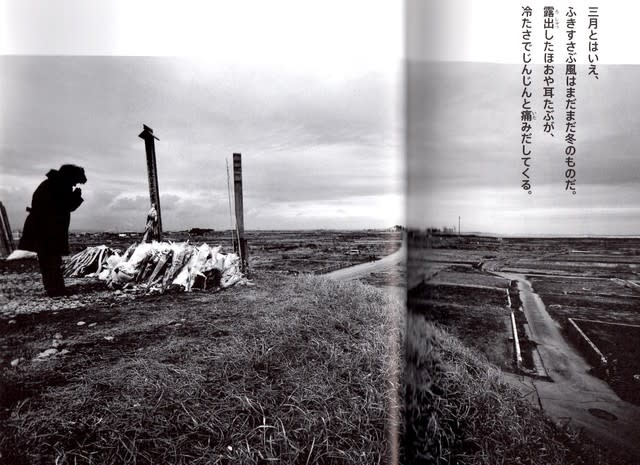

(石巻門脇町2012.3.10)

(石巻門脇町2012.3.10)

(事件当時公開された犯人のモンタージュ写真。1971年に「犯人はモンタージュ写真に似ていなくてよい」と方針を転換、問題のモンタージュ写真も1974年に正式に破棄されている。しかし、その後も本事件を扱った各種書籍などでこのモンタージュ写真が使用され続けており、犯人像に対する誤解を生む要因となっている)。(ウィキペディア)

(事件当時公開された犯人のモンタージュ写真。1971年に「犯人はモンタージュ写真に似ていなくてよい」と方針を転換、問題のモンタージュ写真も1974年に正式に破棄されている。しかし、その後も本事件を扱った各種書籍などでこのモンタージュ写真が使用され続けており、犯人像に対する誤解を生む要因となっている)。(ウィキペディア) (犯行現場に残された偽装白バイ)

(犯行現場に残された偽装白バイ)