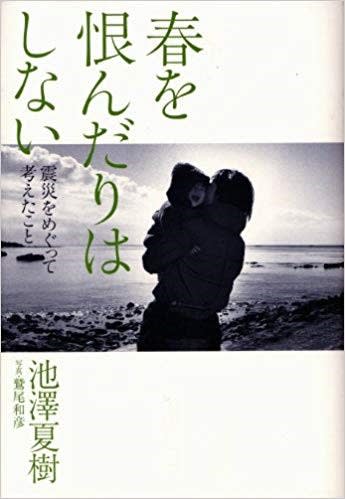

読書案内「春を恨んだりはしない」ー震災を巡って考えたことー

池澤夏樹著 写真 鷲尾和彦 中央公論新社 2011年9月刊 初版

|

|

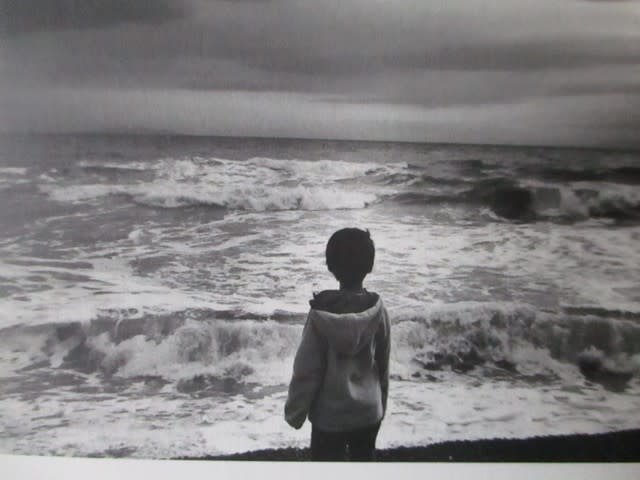

(写真はどちらも鷲尾和彦氏のもので表紙の裏表に使用されたもの。文中数十枚の写真が挿入されているが、池澤氏のエッセイに沿うような写真だ)

(写真はどちらも鷲尾和彦氏のもので表紙の裏表に使用されたもの。文中数十枚の写真が挿入されているが、池澤氏のエッセイに沿うような写真だ)

幼子を頬ずりしながら抱っこしてみつめる先に、光の差した海が広がる。あの日のことを忘れたように拡がる海に、親子は何を思っているのだろう。よく見ると幼子は大きく口をあけて笑っている。

「春を恨んだりはしない」というイメージが浮かんできます。

2枚目の少年も海を見ている。

ちょっと荒れて暗い海が目前に広がっている。頭上に広がり沖の方まで続いている熱い雲が、水平線の間際で切れている。そこから弱い光がこぼれている。少年の前に広がる白く泡立つ波濤も、この光の恵みを浴びて輝いています。

明日はきっと晴れるのだろう……

少年の背中がそう語っている。

|

この春、日本ではみんながいくら悲しんでも緑は萌え桜は咲いた。我々は春を恨みはしなかったけれども、何か大事なものの欠けた空疎な春だった。桜を見る視線がどこかうつろだった。 |

東日本大震災後約半年間の間に、何度も現地を訪問し、折に触れて新聞や雑誌に掲載されたエッセイの集大成だ。震災の全体像を描きたいという思いが、自然の脅威の前に私たちはいかに無力であったことか。震災の傷の荒々しさに私たちはいかに無力であったか。作者は感情に流されることなく粛々と日常の中の非日常を文字に託して表現している。

一人一人の被災者の抱いている哀しさを、

支援に奔走する人たちの努力を池澤はさりげなく表現している。

被災地の荒れた光景を見ながら、池澤は

「これらすべてを忘れないこと。今も、これからも、我々の背後には死者たちがいる」のだから

と思いを馳せながら、古今和歌集の歌を引用する。

深草の野辺の桜し心あらば今年ばかりは墨染めに咲け

(草深い野辺の桜よ、おまえに心があるなら今年だけは墨色に染めた花を咲かせておくれ)

薄桃色に咲き、盛が過ぎればはらはらと風に舞って散る桜の花は、哀しみの縁から

立ち上がれない者にとって余りにも悲しすぎる。失った者への悲しみが桜の花と共に

ふつふつとよみがえってくる。

せめて今年だけは、墨染めの花を咲かせてほしい。

地震と津波の日から半年を過ぎた被災地を巡りながら、ありのままの姿を受け入れ、

筆者の目はゆるぎなく現実をみつめ、思索し、それを文字に託していく。

章立ては9章あり、私は第7章の「昔、原発というものがあった」に一番興味をひかれた。

「あの日のことは、忘れない」いや、忘れてはいけないのだ。

希望をなくし、哀しみに暮れたあの日の傷も、

時間と共に癒され、記憶も薄れていく。

私たちは、後世の人たちに何を伝え、何を残していったらいいのか考えなければならない。

これは震災を経験した者たちの責務ではないか、と思う。

最近読んだ本の中で、ベスト・テンにいれたい思索を深めるための本です。

(2018.9.21記) (読書案内№131)

(

(

(新潮文庫)

(新潮文庫)