ニュースの声(5) いつも犠牲になるのは女や子供たちだ

3月8日は日本ではなじみがないが『国際女性デ―』だ。

国連安全保障理事会はむ「女性・平和・安全保障」をテーマに公開討論を開いた。

各国代表から、ロシアの侵略を受けたウクライナの女性の状況に懸念を示す声が多く聞かれた。

『国際女性デー』:「毎年3月8日、女性の社会参加と地位向上を訴える日」のこと

です。その起源は諸説ありますが、1904年3月8日にアメリカの女

性労働者が婦人参政権を求めて起こしたデモがきっかけだと言わ

れています。こうした動きはヨーロッパやロシアなど世界中に広

がり、1975年に国連は「女性の社会参加と地位向上を訴える日」

とともに「女性の素晴らしい活躍と、勇気ある行動を称える日」

として毎年3月8日を国際デーに定めました。

避難所に逃れた女性はこの日こんなポスターを描いた。

子供を抱き締めた女性の脇に砲弾が描かれ、メッセージが描かれていた。

(1) 「私は戦争の標的ではない」 (朝日新聞朝刊3/10)

(遠藤啓生氏撮影)

(遠藤啓生氏撮影)

(2)「住み慣れた土地を離れたくない」(朝日新聞朝刊3/10)

2歳と9歳の子どもを連れて逃げてきた。電車で20時間かけて。

ロシア軍の攻撃はやまず、残って戦うという夫(34)と別れて、故郷を離れ、

避難所にたどり着いた。女や子供、老人たちが故郷を離れるのは、

総動員令のため18~60歳の男は招集の可能性があり、

基本的に国を離れることはできないから、

子どもを抱かえ老いた父母たちを連れての逃避行が展開されるのだ。

(3)「戦争」という言葉を禁じ、戦争ではなく『特別軍事作戦』だと

ロシアのプーチン大統領は言うが、

「住宅を壊し、インフラを壊し、弱い立場の女性を傷つける『軍事作戦』に

どんな正当性があるのか」「世界はそのことを知るべきだ」(朝日新聞朝刊3/10)()()

避難所を運営するマクシモビッチさんは怒りを爆発させる。

その避難所に多くの市民が布団や食料を寄付してくれる。

(4) 3月8日国際女性デーの日国連安全保障理事会の終盤で、ウクライナの女性外交官は、

声を震わせ感謝と決意を述べた。(朝日新聞朝刊3/10)

「ロシアの侵攻が私たちの生活を劇的に変えてしまった、そのほとんどが女性と子どもだ」

「ロシア軍に占拠、包囲された町や村では、苦しみが頂点に達している」

「女性たち、子どもたちは事実上、人質に取られている。去ることは許されず、

人道支援もいれてもらえていない」

「きのう、6歳の少女が脱水により亡くなりました。母親がロシアの砲撃を受けて亡くなってお

り、少女は人生最後の瞬間を一人で過ごしていました」

国際女性デーにちなんで、朝日新聞は、

ロシア侵攻で犠牲になっていくたくさんの女性やこどもたちの現状を伝えています。

抗(あらが)いようのない理不尽で、残酷な歴史の波に流されていくウクライナの人々の

嘆きと苦悩が漂う新聞紙面です。

女性外交官の最期の言葉は悲痛な叫びとなって私たちの胸をえぐります。

「(ロシアが侵攻を続けるなら)ウクライナの女性は、子どもたち、国を守るために

武器をとることを怖れていない」

(ニュースの声№5) (2022.03.18記)

(渡部陽一オフィシャルブログより)

(渡部陽一オフィシャルブログより)

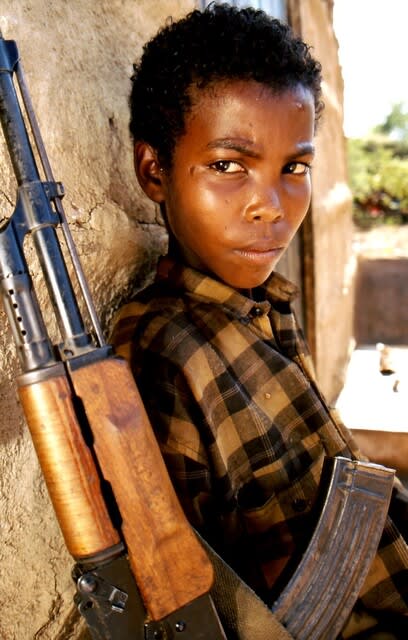

(『ハゲワシと少女』)

(『ハゲワシと少女』)