『雪』 北越雪譜 雪道(ゆきみち)

改訂版: 関連写真を添付しました。

日本海側の雪が今年も猛威を振るっているようだ。

毎年、もう10年も通い続けている秘湯も、今年はコロナのせいもあり、

行くことを中止した。巨大なつららが軒先から下がり、

どっぷりと雪に埋もれた一軒宿は、今年は更に雪が降り

家も野も山も雪に埋もれているに違いない。

北越雪譜より 雪道

|

冬の雪は脆(やはらか)なるゆゑ人の𨂻固(ふみかため)け跡を行くはやすけれど、来往(ゆきき)の旅人一宿の夜大雪降らば踏み固めたる一条の雪道、雪に埋まり道を失うゆゑ、野原にいたりては方位をわかちがたし。 |

一晩のうちにたくさんの雪が降って、道との境さえわからなくなる。

野原にいたっては方向さえわからなくなってしまう。

こんなときは、里人を幾十人雇って、

里人がかんじきをはいて踏み固めた後を歩かざるを得ない。

里人には幾ばくかの銭を払わなければならないので、

懐具合の寂しい人は、誰かが踏み固めるのを待って、むなしく時を過ごすときもある。

健脚の飛脚でさえ雪道を行くのは一日に、二三里しか進めない。

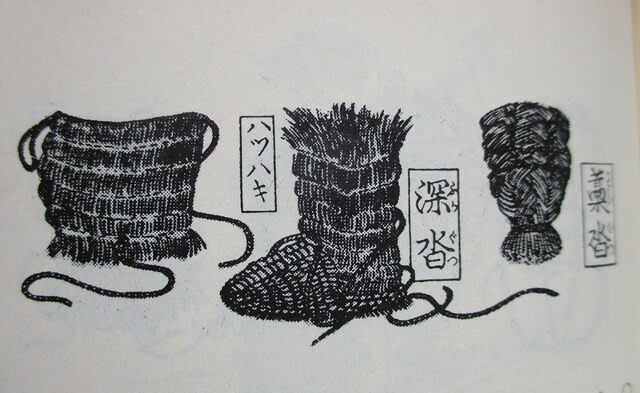

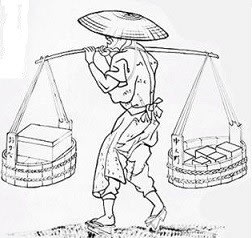

「かんじき」と「藁沓」(わらぐつ) ハツハキとは脛当てのこと。深沓を履いてハツハキをつけ、かんじきを履いて「雪を漕ぐ」

昔の雪国の生活が浮かんできます。

|

橇(かんじき)にて足自在ならず、雪膝を越すゆゑ也。これ冬の雪中一ツの艱難(かんなん)なり。春は雪凍りて銕石(てっせき)のごとくなれば、雪舟(そり)を以て重きを乗す。里人は雪舟に物をのせ、おのれものりて雪上を行く事舟のごとくす。雪中は牛馬の足立たざるゆゑすべて雪舟を用ふ。春の雪中重(おも)きを負(おは)しむる事牛馬に勝る。雪国の便利第一の用具也。 |

そりのことを「雪舟」とか「雪車」と表現したようですね。

雪に埋もれ、雪と戦う里人の生活をいきいきと描いて、

雪国を全く知らない江戸に生きる人々への旅行案内書として、ベストセラーになった本である。

「しばれる冬」に雪が降り、秋田には「さんび」(寒いという意味)という言葉があり、

これを新潟では「さーめ」(寒い)と言うそうです。

雪が稀にしか降らない土地では、「雪払い」といい、すこし積もった雪は「雪かき」と言うが、

雪で家が埋もれてしまうような大雪では、「雪堀り」という言葉があり、屋根から降ろした雪を道

路のキワなどに積み上げる作業は「堀揚げ」と云うそうです。

膝まで埋まるような雪の中をかんじきを履いて歩くことを「雪を漕ぐ」という。

雪国独特の昔からの言葉ですね。

天気予報によると寒波はまだ続くようです。

オミクロン株も猛威を振るい、

その感染力の強さに誰が感染しても不思議ではない状況が続いています。

御身ご自愛を…

ブックデーター:北越雪譜

岩波文庫 1936年1月初版 2004年12月第59刷刊

鈴木牧之編撰 京山人百樹冊定

北越雪譜についてはちょうど一年前に書いたので参考までに

過去ログの掲載日とタイトルを挙げておきます。

タイトル 北越雪譜 雪崩人に災いす

①栄村 十日町 津南町を思う 掲載日 2021.1.16

②あるじが帰ってこない 2021.1.21

③あるじは雪に喰われた 2021.1.27

④番外編 「雪国を江戸で読む」 2021.1.31

(つれづれに……心もよう№123) (2022.1.22記)

(朝日新聞1月6日 在日米軍から国内に広がったとみられる構図)

(朝日新聞1月6日 在日米軍から国内に広がったとみられる構図)

でした。

でした。

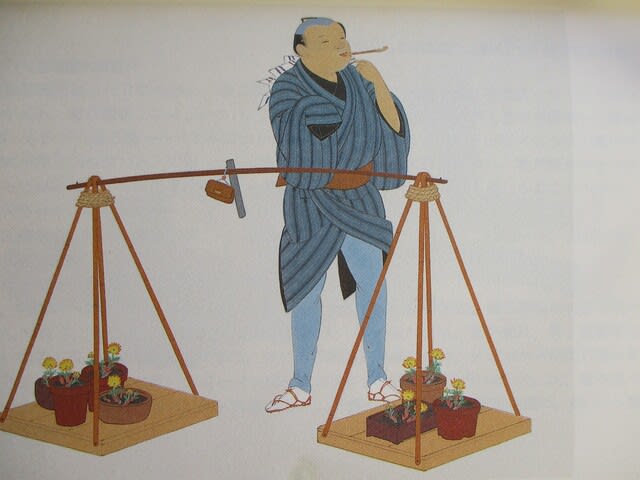

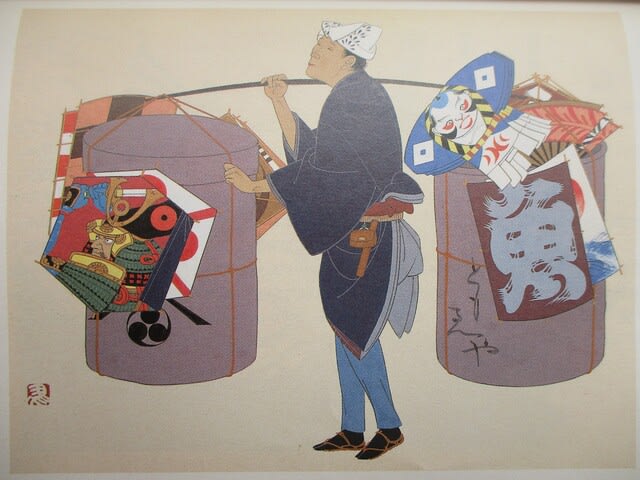

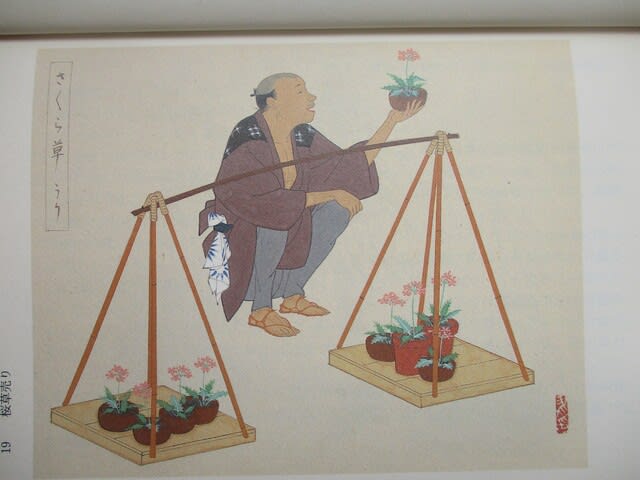

(初夏の物売りの図)

(初夏の物売りの図)