前回の続きです

地中熱利用の展示

この展示は昨年の研究発表でした。発表の要旨をHPより紹介します。

世界に遅れる日本の地中熱利用 埼玉県環境科学国際センターの2012年度の研究に基づく講演「地中熱利用システムのためのポテンシャル評価」―地中熱エネルギーの活用について―によると、「地中熱ヒートポンプシステム(図1)」は、米国やEUでそれぞれ100万台以上、中国でも50万台以上が設置されており、広く普及しています(Lund, 2010)。これに対し国内での利用は、500台程度(環境省,2010)にとどまっています。」そして、普及しない理由の一つに「日本は大陸地域に比べて地質構造が複雑」であるので「適切な設計や施工に必要な地下環境についての情報の整備が遅れていること」を挙げています。

地下環境の情報提供の研究 そこで、「県レベルの広域的な地下環境情報(地質、地下温度、地下水特性などの情報)を社会に提供すること」を目的にした研究です。

具体的には第一に「埼玉県内における地下環境について、既存情報の収集や新たな調査を実施し、地下環境の情報を整備すること」、第二に「地中熱利用ポテンシャルマップ(採熱率を指標とした分布図)」が役立つことから、その作成を」目的とし研究しました。

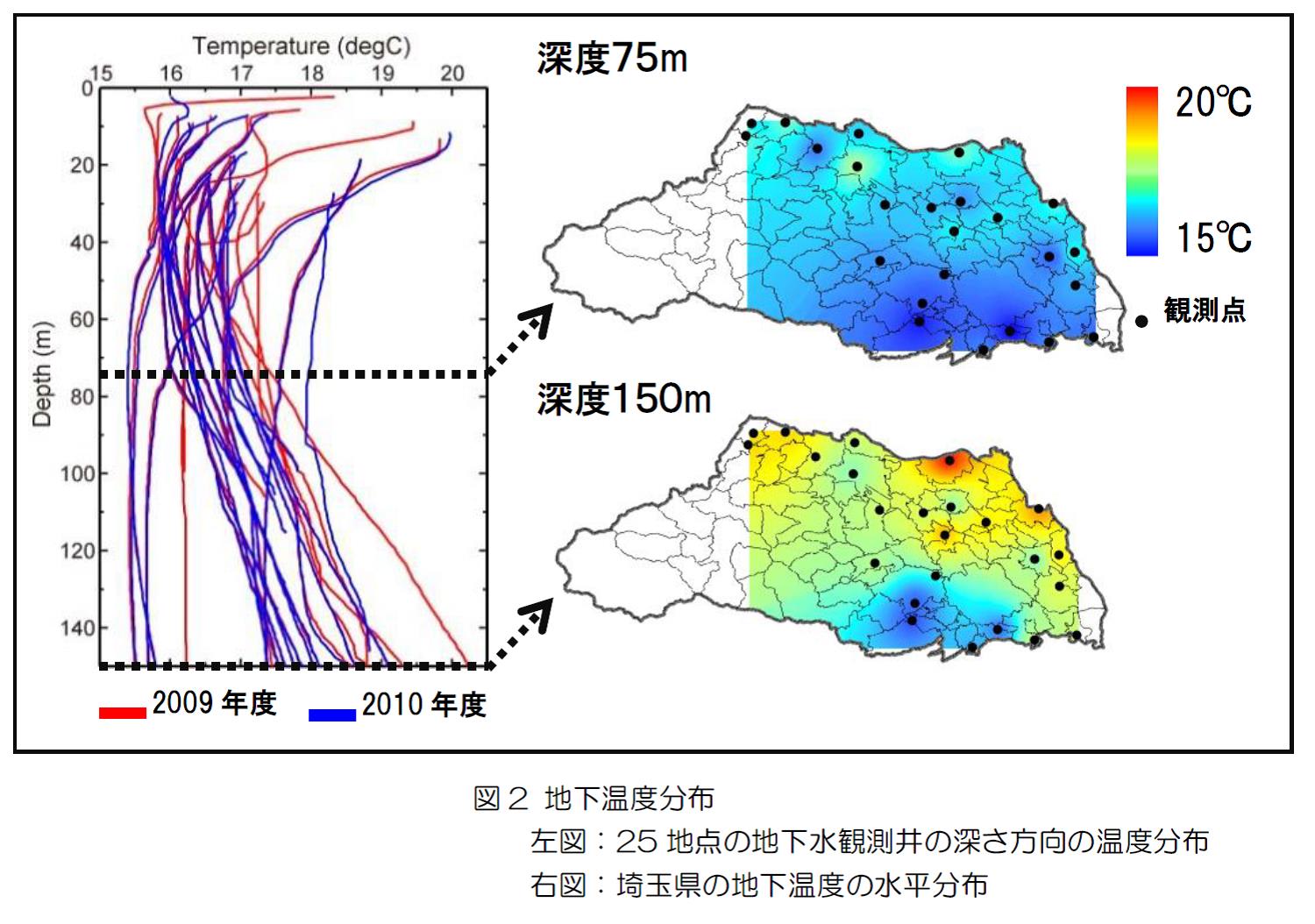

その結果、埼玉県の地下の温度はおよそ15℃~20℃の範囲にあり、地域ごとに特徴があることが分かりました。図2 に深度75mと150m の水平断面について温度分布を示します。深度150m の断面から、地下温度は埼玉県の北東部で高く南部で低めとなっていることが明らかになりました。

地中熱利用ポテンシャル 県内各地で実施された地質調査結果で得られた地盤情報を、インターネットを通じて情報公開しています。県内で4,674本のボーリング柱状図集(ボーリングデータ)を収録、公開しています。

埼玉県地理環境情報WebGIS 「e(エ)~コバトン環境マップ」

以上が、昨年の研究発表の要旨です。

地中熱を使うためには地中で常に熱交換ができる地下水の移動が必要になります。地下水が移動するためには砂礫層が必要です。この砂礫層が何m地下にあるかによってボーリングの深さが決まります。柱状図は深さを見積もる重要な要素です。

こうした調査を県が行っているとは全く知りませんでしたが、この研究は、地中熱利用を容易にする貴重なものです。

地中熱の現実的利用に向け、一層の研究とその結果の発表を期待しています。(K)

地中熱利用の展示

この展示は昨年の研究発表でした。発表の要旨をHPより紹介します。

世界に遅れる日本の地中熱利用 埼玉県環境科学国際センターの2012年度の研究に基づく講演「地中熱利用システムのためのポテンシャル評価」―地中熱エネルギーの活用について―によると、「地中熱ヒートポンプシステム(図1)」は、米国やEUでそれぞれ100万台以上、中国でも50万台以上が設置されており、広く普及しています(Lund, 2010)。これに対し国内での利用は、500台程度(環境省,2010)にとどまっています。」そして、普及しない理由の一つに「日本は大陸地域に比べて地質構造が複雑」であるので「適切な設計や施工に必要な地下環境についての情報の整備が遅れていること」を挙げています。

地下環境の情報提供の研究 そこで、「県レベルの広域的な地下環境情報(地質、地下温度、地下水特性などの情報)を社会に提供すること」を目的にした研究です。

具体的には第一に「埼玉県内における地下環境について、既存情報の収集や新たな調査を実施し、地下環境の情報を整備すること」、第二に「地中熱利用ポテンシャルマップ(採熱率を指標とした分布図)」が役立つことから、その作成を」目的とし研究しました。

その結果、埼玉県の地下の温度はおよそ15℃~20℃の範囲にあり、地域ごとに特徴があることが分かりました。図2 に深度75mと150m の水平断面について温度分布を示します。深度150m の断面から、地下温度は埼玉県の北東部で高く南部で低めとなっていることが明らかになりました。

地中熱利用ポテンシャル 県内各地で実施された地質調査結果で得られた地盤情報を、インターネットを通じて情報公開しています。県内で4,674本のボーリング柱状図集(ボーリングデータ)を収録、公開しています。

埼玉県地理環境情報WebGIS 「e(エ)~コバトン環境マップ」

以上が、昨年の研究発表の要旨です。

地中熱を使うためには地中で常に熱交換ができる地下水の移動が必要になります。地下水が移動するためには砂礫層が必要です。この砂礫層が何m地下にあるかによってボーリングの深さが決まります。柱状図は深さを見積もる重要な要素です。

こうした調査を県が行っているとは全く知りませんでしたが、この研究は、地中熱利用を容易にする貴重なものです。

地中熱の現実的利用に向け、一層の研究とその結果の発表を期待しています。(K)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます