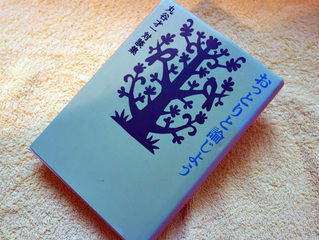

読書 『おっとりと論じよう』丸谷才一対談集(文藝春秋2005年11月)

井上ひさしとの対談「言葉は国の運命」では、対話の重要性について傾聴に値する議論を展開しています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

古今東西の書物の書評から様々なエピソード、人間模様、古典文学など縦横無尽に語る丸谷才一のエッセイや対談は、ことのほか好みである。『星のあひびき』『星めがね』、『日本史を読む』、『いろんな色のインクで』などなど、多少古くなったが今でも読み返す価値がある。

冒頭の「桜うた千年」では、詩人の岡野弘・大岡信が桜にまつわる詩華やその背景を語る。二人の文化水位の高さには酔い痴れる。また「夏目漱石と明治の精神」では、近代日本語を完成させた漱石のこと、また漱石の教養の中にあるカントの美学思想などについて山崎正和が面白いことを言っている。

”カントの美学では、美的な態度を持たない合目的性だという言い方をします。たとえば空の星をみよ、何の目的なく輝いているにもかかわらず、あたかも目的に叶うかのように秩序正しく輝いている。あれが美だ、というわけです。”

さらに鳥居民/井上ひさしと語った「「昭和20年」を語ろう」では、鳥居民の瞠目すべき大著『昭和20年』(全十一巻 草思社)が取り上げられ、その中で井上ひさしは、歴史のイフを語る、しかも史料の裏付けがあってそれをやっている著者鳥居民の姿勢をきわめて高く評価している。太平洋戦争敗戦の年の出来事を語ってとても興味深い

~~~~~~~~~~~~~~~

(本論に入ろう)今日ここでご紹介するのは、井上ひさしとの対談「言葉は国の運命」という章である。その中でいちばん肝心なところは、対話の重要性を説いた次の一節である。この本の白眉でもある。

”(丸谷)このあいだ僕は、新聞の読者投稿欄批判の文章を書いたんです。新聞の読者投稿欄は面白い。なるべく読むようにしているんだけれど、日本の某新聞の読者投稿は自分の思いのたけを言うだけである。たとえば、自分は車椅子の生活者なんだけど、昨日街を歩いていたらこいう親切なことをしてくれた人がいた、とかこういう食堂に行って食べたらこういうことがあった、とか身辺の報告がほとんである、と。

(井上)俳句とか短歌に似てませんか。自己完結で。定年になって念願のアルプス歩きをしました、生まれ変わったような気分です、ていうのを今日の新聞で読みましたけど、それはよかったですねとしか言いようがない(笑) (丸谷)だけど、何月何日の紙面にこういうニュ-スが載っていたが、それについては自分はこう思う、という投稿がほとんどないでしょう。社説への反論なんてまったく見かけない。つまり公のことは論じない。私事について語る。しかも私的、情緒的、抒情的に語る時に非常にうまい。ひさしさんのおっしゃる通り。俳句的=短歌的である。たまには、公的、論理的、実証的に語るのがあると、いっちゃ悪いけどわりに下手なんでねすね。

(井上)そうですね。

(丸谷)つまり新聞の紙面と読者の対話がなくて、常に読者の独白が載る。それが日本人の言語能力なんだと、新聞の読者投稿欄を読んで思うわけです。ところが、イギリスの新聞の投稿欄を読むと、まるで違って、新聞記事、論説、写真に対する読者の反応が常に掲載されていて、ちょうどイギリスの議会みたいなんです。これは、イギリスの議長が議会をとりしきるようなディスカッションの場であるから新聞の読者投稿欄もそうなるのか、新聞の投稿欄がこうであるからイギリスの議会もそうなるのか、そこが難しいと、そんなことを書いたんです。

(井上)これはすべてのところで起きている問題でしょう。核家族化で、親子の間でも、夫婦の間でも、子供同士の間でも、話をしない。

議論をしない。日本人はなにかを恐れているんです。人に文句をいわれるのが嫌だということから始まって、何かを怖がって自分の中に納めてしまう。怖がっているうちに大きな時の流れで、それは仕方がないというふうになっていく。どうも言葉による対話がないというのが、すべてを象徴しているんじゃないかという気がしています。

(丸谷)もっと言葉のやり取りをしなきゃいけませんね。そうしないと、いつまでもムラ社会のままでいなくちゃならない。何しろ、われわれ日本人は二千年くらい、言葉のやりとりしてこなかったから(笑)

→積極的、前向な対話の重要性、必要性を痛感させられる。。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

このほかにもとても興味ふかいエピソードが語られる。せっかくなのでふたつほどご紹介する。

(フランスの大学入学試験)

(丸谷)国家公務員試験に文章能力の試験はないのかしら。

(井上)ないんじゃないでしょうか。以前書いたことがあるのですが、フランスのバカロレア(大学入学資格を得るための国家試験)の試験の中心は作文なんです。ある年に作文の問題は「いま夜のセ-ヌ川をきみが散歩していたら、若い女性が飛び込み自殺をしようとしている、これを言葉で引き止めなさい」というものだったらしいんです。その時もっとも短い、端的な回答があって、それは「結婚してください」というものだった。解答者は後に作家で大臣になったアンドレ・マルローで、出題者は哲学者のアランだったそうです、

よくできた話で、、別にフランスを礼賛するわけではないですが、言葉によって死のうとしている人間を止めるなんて最高の瞬間でしょう。大学に行く資格試験にそういう問題を出す洒落っ気を少し学んでほしいと思いましたね

→フランスって、とてもユニークというかある意味知的水準の高い国だ。

(イギリスとイタリアの読書運動)

(井上)それと子どもたちにはもっと本を読んで欲しいと思いますね。なにかそのための工夫をしないと。

また外国の例になりますけど。イギリスとイタリアでたまたま同じ読書運動をやっていましてね。たとえば、子供が、今度の春休みにダンテの『神曲』を読みます、と隣近所のおじさん、おばさんに宣言するんです。じゃ、本当に読んだら百円あげるとか約束するわけですね。ここからが面白いんですが、休みが終わってその子が読んだかどうかを図書館の司書の人たち5人で面接するんです。その時面白い質問をするんですが、ともかく確かに読んだと判断したら、証明書をくれるんです。子どもはその『神曲』を読んだという証明書を持って近所を回り、約束していたお金をもらう。そうして集めてお金の一割がその子のものになり、残りの9割は同じ年頃の病気の子どもたちの医療費に回るんです。

(丸谷)面白いですねえ。本を読むことでお見舞いにもなるわけだ。

すこし堅苦しい話題をとりあげましたが、全編が対話形式なので、とても読みやすく知的好奇心をそそられる本です。ご紹介しませんでしたが、鹿島茂・三浦雅士と三人が選んだ<日本の美>百選も注目に値する章です。

井上ひさしとの対談「言葉は国の運命」では、対話の重要性について傾聴に値する議論を展開しています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

古今東西の書物の書評から様々なエピソード、人間模様、古典文学など縦横無尽に語る丸谷才一のエッセイや対談は、ことのほか好みである。『星のあひびき』『星めがね』、『日本史を読む』、『いろんな色のインクで』などなど、多少古くなったが今でも読み返す価値がある。

冒頭の「桜うた千年」では、詩人の岡野弘・大岡信が桜にまつわる詩華やその背景を語る。二人の文化水位の高さには酔い痴れる。また「夏目漱石と明治の精神」では、近代日本語を完成させた漱石のこと、また漱石の教養の中にあるカントの美学思想などについて山崎正和が面白いことを言っている。

”カントの美学では、美的な態度を持たない合目的性だという言い方をします。たとえば空の星をみよ、何の目的なく輝いているにもかかわらず、あたかも目的に叶うかのように秩序正しく輝いている。あれが美だ、というわけです。”

さらに鳥居民/井上ひさしと語った「「昭和20年」を語ろう」では、鳥居民の瞠目すべき大著『昭和20年』(全十一巻 草思社)が取り上げられ、その中で井上ひさしは、歴史のイフを語る、しかも史料の裏付けがあってそれをやっている著者鳥居民の姿勢をきわめて高く評価している。太平洋戦争敗戦の年の出来事を語ってとても興味深い

~~~~~~~~~~~~~~~

(本論に入ろう)今日ここでご紹介するのは、井上ひさしとの対談「言葉は国の運命」という章である。その中でいちばん肝心なところは、対話の重要性を説いた次の一節である。この本の白眉でもある。

”(丸谷)このあいだ僕は、新聞の読者投稿欄批判の文章を書いたんです。新聞の読者投稿欄は面白い。なるべく読むようにしているんだけれど、日本の某新聞の読者投稿は自分の思いのたけを言うだけである。たとえば、自分は車椅子の生活者なんだけど、昨日街を歩いていたらこいう親切なことをしてくれた人がいた、とかこういう食堂に行って食べたらこういうことがあった、とか身辺の報告がほとんである、と。

(井上)俳句とか短歌に似てませんか。自己完結で。定年になって念願のアルプス歩きをしました、生まれ変わったような気分です、ていうのを今日の新聞で読みましたけど、それはよかったですねとしか言いようがない(笑) (丸谷)だけど、何月何日の紙面にこういうニュ-スが載っていたが、それについては自分はこう思う、という投稿がほとんどないでしょう。社説への反論なんてまったく見かけない。つまり公のことは論じない。私事について語る。しかも私的、情緒的、抒情的に語る時に非常にうまい。ひさしさんのおっしゃる通り。俳句的=短歌的である。たまには、公的、論理的、実証的に語るのがあると、いっちゃ悪いけどわりに下手なんでねすね。

(井上)そうですね。

(丸谷)つまり新聞の紙面と読者の対話がなくて、常に読者の独白が載る。それが日本人の言語能力なんだと、新聞の読者投稿欄を読んで思うわけです。ところが、イギリスの新聞の投稿欄を読むと、まるで違って、新聞記事、論説、写真に対する読者の反応が常に掲載されていて、ちょうどイギリスの議会みたいなんです。これは、イギリスの議長が議会をとりしきるようなディスカッションの場であるから新聞の読者投稿欄もそうなるのか、新聞の投稿欄がこうであるからイギリスの議会もそうなるのか、そこが難しいと、そんなことを書いたんです。

(井上)これはすべてのところで起きている問題でしょう。核家族化で、親子の間でも、夫婦の間でも、子供同士の間でも、話をしない。

議論をしない。日本人はなにかを恐れているんです。人に文句をいわれるのが嫌だということから始まって、何かを怖がって自分の中に納めてしまう。怖がっているうちに大きな時の流れで、それは仕方がないというふうになっていく。どうも言葉による対話がないというのが、すべてを象徴しているんじゃないかという気がしています。

(丸谷)もっと言葉のやり取りをしなきゃいけませんね。そうしないと、いつまでもムラ社会のままでいなくちゃならない。何しろ、われわれ日本人は二千年くらい、言葉のやりとりしてこなかったから(笑)

→積極的、前向な対話の重要性、必要性を痛感させられる。。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

このほかにもとても興味ふかいエピソードが語られる。せっかくなのでふたつほどご紹介する。

(フランスの大学入学試験)

(丸谷)国家公務員試験に文章能力の試験はないのかしら。

(井上)ないんじゃないでしょうか。以前書いたことがあるのですが、フランスのバカロレア(大学入学資格を得るための国家試験)の試験の中心は作文なんです。ある年に作文の問題は「いま夜のセ-ヌ川をきみが散歩していたら、若い女性が飛び込み自殺をしようとしている、これを言葉で引き止めなさい」というものだったらしいんです。その時もっとも短い、端的な回答があって、それは「結婚してください」というものだった。解答者は後に作家で大臣になったアンドレ・マルローで、出題者は哲学者のアランだったそうです、

よくできた話で、、別にフランスを礼賛するわけではないですが、言葉によって死のうとしている人間を止めるなんて最高の瞬間でしょう。大学に行く資格試験にそういう問題を出す洒落っ気を少し学んでほしいと思いましたね

→フランスって、とてもユニークというかある意味知的水準の高い国だ。

(イギリスとイタリアの読書運動)

(井上)それと子どもたちにはもっと本を読んで欲しいと思いますね。なにかそのための工夫をしないと。

また外国の例になりますけど。イギリスとイタリアでたまたま同じ読書運動をやっていましてね。たとえば、子供が、今度の春休みにダンテの『神曲』を読みます、と隣近所のおじさん、おばさんに宣言するんです。じゃ、本当に読んだら百円あげるとか約束するわけですね。ここからが面白いんですが、休みが終わってその子が読んだかどうかを図書館の司書の人たち5人で面接するんです。その時面白い質問をするんですが、ともかく確かに読んだと判断したら、証明書をくれるんです。子どもはその『神曲』を読んだという証明書を持って近所を回り、約束していたお金をもらう。そうして集めてお金の一割がその子のものになり、残りの9割は同じ年頃の病気の子どもたちの医療費に回るんです。

(丸谷)面白いですねえ。本を読むことでお見舞いにもなるわけだ。

すこし堅苦しい話題をとりあげましたが、全編が対話形式なので、とても読みやすく知的好奇心をそそられる本です。ご紹介しませんでしたが、鹿島茂・三浦雅士と三人が選んだ<日本の美>百選も注目に値する章です。

お二人の俳句不承知を暴露したようなものである。手許に塚本邦雄の「百句燦燦」(抄)がある。一句を取り上げ、それに膨大なる句評を書き、挙句は己の人生観とそれに紙一重の妄想とを付け加えるのである。原作者の思惑ど、おかまいなしの暴走の感があるが、表向き何の変哲もない俳句の持っている言葉の重さと強さを、かくまでも深読みし表現しえるのかと舌を巻くものである。決して俳句をなめてはいけない。日本とフランスは、そもそも文化の歴史背景が異なるのである。次に、そのうちの一句評を紹介する。長文になるがご容赦を! 以下、塚本邦雄の原文通り

朝顔や百たび訪はば母死なむ 永田耕衣

朝顔はしばらくおき、私なら「百たび訪ひて母殺さむ」といひ捨てるだろうなどと、この句の前で斜めに構えて囁いたことがある。泰淳「風媒花」の主人公擬に「殺!殺!」と称えて凄まじさを衒っていた頃の記憶である。稚気即浅薄な思ひ上がりであった。殺して死ぬ母なら何も百度足を運ぶ要はさらさらない。ことわるまでもなく、耕衣における母はうつし身にして幻、者に憑依する「母性」の謂であった。断ちがたい恩愛の絆に曵かれて己のうちなる聖母観音を訪ふことのやさしさに、耕衣はさしぐみつつ歯ぎしりしていたのだ。幻を消すことの難しさ、虚を否定することの苦しみに苛まされ、しかも訪ふこと七度九度十度、母はおもむろに遠ざかりかつ静かに近づく。死なむ」の「む」の推量には期待と懼れが等分に加味されている。憐憫と嫌悪は訪ふ毎に互みに濃くなり逆に淡められ、生ける死霊は作者をほしいままに操る。朝顔は夏百日を開き凋み、昨日の青い花骸の翳には今日の紫の初花、咲き咲き咲き咲いて花のはじめの暁ほの昏く、萎え果てて花のをはりの黄昏はさらにあやめをわかたぬ。未生の旦の母、死後の夕暮れの母、この夏の、死をねがわれ死に疎まれる母のなにゆえにかくも鮮しいのであろうか。「百度訪はば」とは「幾度訪ねたとて」の意であり、「死なむ」は当然否定に変わるべきであった。作者はその打ち消しに堪え得なかったのだ。「死なざらむ」が「死なず」にかつは「死なざりき」に移っていくことを作者は予測しつつ言うのを恐れた。悉皆知って知らぬふりをしていたのは当の母の方である。この子にしてこの母、朝顔の花咲き変わるうちにどうして死なう。枯叢の穂に袖摺って此方へ馳せる子を見る霜月までは死んでも生きていなければならぬ。擦り切れた袖の代わりに経帷子をかねた冬着を貰ひうけようと子は枕頭座右に虎視眈々とかしづいている。この冬着を遣るのも惜しいと母は目顔で拒むのでだ。その後、母は死んで梅の花に咲き変わるのだが、朝顔から梅までの半年、この逐ひつ追はれつつの愛憎のいかに恋に似通ふことか。耕衣の句の「母」を「妹」に変えれば当然面妖至極作品としては成り立つまい。母恋の業の深みは妹など介入する余地もない断りの逆の説明であり、この時父は無きに等しい。否「母の忌に亡父讃めらるる梅の花」と邪魔者の感さへある。梅の花として生きる母の前で顕彰されつつ曝される父を私はいたましいと思ふ。「朝顔や百たび訪はば母死なむ」抜群の秀句の例に漏れず、この句も数知れぬパロディーが可能であろう。朝顔を昼、夕、夜と変え、母を父、妻、兄弟姉妹に代わらせるだけでも、五十以上のもじりが出来る。そしてそのいずれも決して原句を越え得ない。それはとりもなほさず耕衣には抗するすべのない証左であろう。もとより彼の聖なる妄執は倣ふことを許さぬ。かりそめにも「百たび」などとはよほどの狂気か、さもなくば醒めきった心なくしては吐けるものではないのである。 以上

この暑さにもかかわらず、長文のコメントを寄せていただきありがとうございました。そのスタミナに感服いたします。俳句の深読みについての塚本邦雄の一文、じっくりそして興味深く読ませていただきました。なぜか百鬼さんの俳論を思い出しました。

余談ですが、丸谷才一は俳句には詳しいですよ。古希の時「七十句」という句集を出していますし、亡くなった時には、長谷川櫂が追悼文を書いています。井上ひさしも、同様です。「俳句とは何か』という戯曲もかき、「小林一茶の俳句」などの本も出しています。 俳句分承知どころでは、ありませんよ。