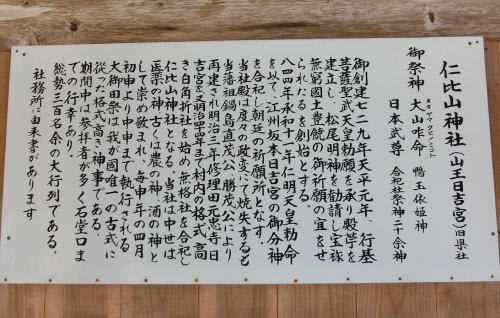

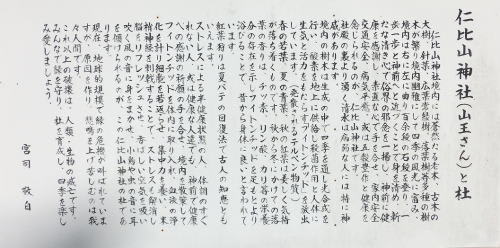

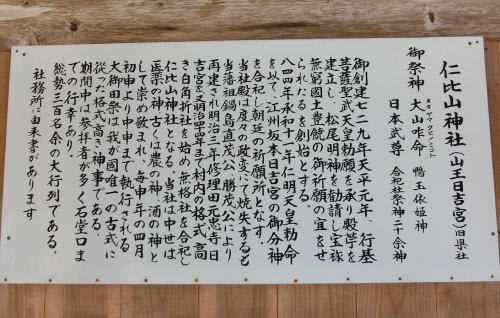

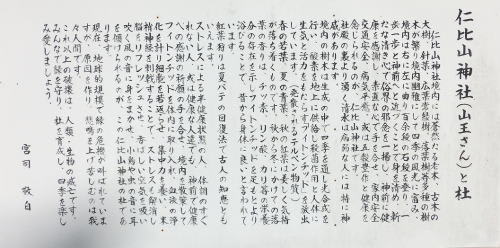

仁比山神社

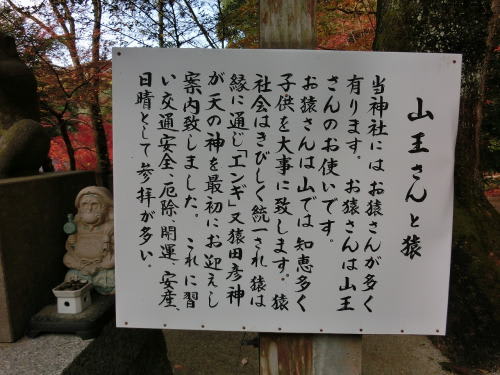

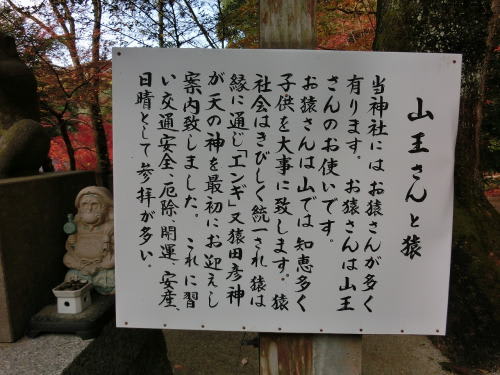

鴨居には山王の使いの猿が飾られている

大クスの横にある鳥居

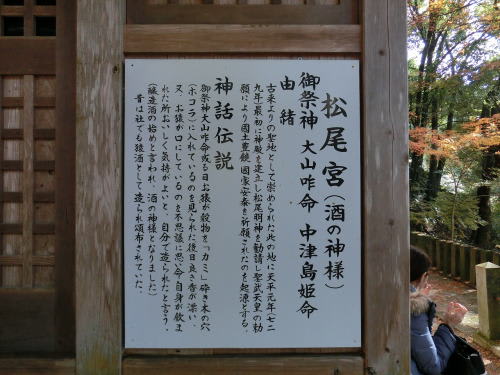

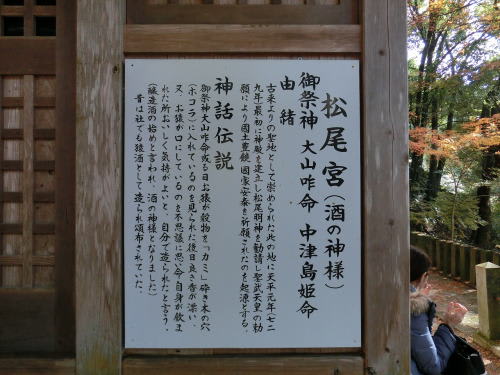

仁比山神社の横にある酒の神さま 「 松尾宮 」

神水のそばにある猿

栂の木の横にある 「 月夜見命 」

『日本書紀』神代紀の第五段では、本文で「日の光に次ぐ輝きを放つ月の神を生み、

天に送って日とならんで支配すべき存在とした」と簡潔に記されているのみであるが、

続く第一の一書にある異伝には、伊弉諾尊が左の手に白銅鏡を取り持って大日孁尊を生み、

右の手に白銅鏡を取り持って月弓尊を生んでいる。

支配領域については、天照大神と並んで天を治めよと指示された話が幾つかある一方で、

「滄海原の潮の八百重を治すべし」と命じられたという話もあり、

複数の三神生誕の話が並列している。

『書紀』第五段第十一の一書では、天照大神と月夜見尊がともに天を治めるよう命じられたが、

のちに天上で天照大神から保食神(うけもち)と対面するよう命令を受けた月夜見尊が降って

保食神のもとに赴く。

そこで保食神は饗応として口から飯を出したので、月夜見尊は「けがらわしい」と怒り、

保食神を剣で撃ち殺してしまったという神話がある。

保食神の死体からは牛馬や蚕、稲などが生れ、これが穀物の起源となった。

天照大神は月夜見の凶行を知って「汝悪しき神なり」と怒り、

それ以来、日と月とは一日一夜隔て離れて住むようになったという。

これは「日月分離」の神話、ひいては昼と夜の起源である。

しかし、『古事記』では同じようにして食物の神(大気都比売神・おほげつひめ)を殺すのは

須佐之男命の役目である(日本神話における食物起源神話も参照のこと)。

この相違は、元々いずれかの神の神話として語られたものが、

もう一方の神のエピソードとして引かれたという説がある。

ツクヨミは、神々にかわって人間の天皇が支配するようになった時代

(神代から人代に移行した後)にもまた現れる。

『書紀』巻十五の顕宗紀には、高皇産霊をわが祖と称する月の神が人に憑いて、

「我が月神に奉れ、さすれば喜びがあろう」と宣ったので、

その言葉通り山背国の葛野郡に社を建て、

壱岐県主の祖・押見宿禰(おしみのすくね)に祭らせたという記録がある。

これが山背国の月読神社の由来であり、宣託された壱岐にも月読神社が存在し、

山背国の月読神社の元宮と言われている。

仁比山神社は、天平元年(729)に、

僧行基が京都松尾明神の分霊を安置したことに始まるといわれ、

山の神・農業の神として祭られている。

現在では「山王さん」の名で親しまれ、仁王門には仁王像がある。

12年に一度の申年に「御田舞」(県重要無形民俗文化財)が奉納されている。

仁比山神社および九年庵へのアクセス

国道34号線の神埼市役所前から左折して三瀬への県道21号線へ入る。

長崎自動車道の下をくぐって、しばらく行くと仁王門の前に着く。

高速道の東脊振ICからは、「飯町」交差点まで戻って入るが、

九年庵の公開の時期は渋滞するので、その時期を避けるか、

その時期を希望するのであれば、午前7時半までに駐車場に入れば

スムーズに行けると思います。( あくまでも予測です。 )