今日から弥生3月。

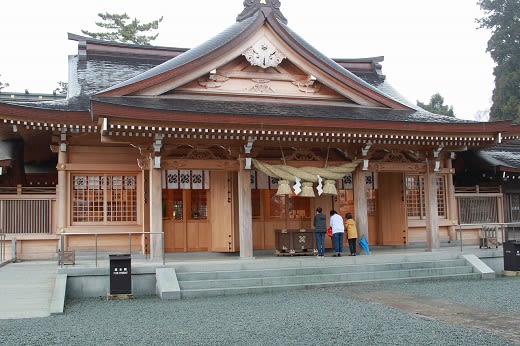

梅の季節だと思い、綱敷天満宮に行ってみたが、

満開にはほど遠い状況であった。

それに今日の予想気温が15度と言っていたが、

吐く息が白くなるほど寒かったので、

おそらく気温は10度を割っていたのではないかと思われる。

そのうえ霧で陽が射さずまったくの冬模様であった。

まぁ、帰りに出店で買った梅が枝餅が美味しかったので今日は良しとしよう。

今日から弥生3月。

梅の季節だと思い、綱敷天満宮に行ってみたが、

満開にはほど遠い状況であった。

それに今日の予想気温が15度と言っていたが、

吐く息が白くなるほど寒かったので、

おそらく気温は10度を割っていたのではないかと思われる。

そのうえ霧で陽が射さずまったくの冬模様であった。

まぁ、帰りに出店で買った梅が枝餅が美味しかったので今日は良しとしよう。

水車とウォーターパール

ウォーターパール

トンネルの突き当りの「切羽」部分

去年の11月の半ばに訪れた「高森湧水トンネル」

1カ月半くらい前のことが年が明けたので随分も前のことのように思える。

トンネルの中はクリスマスを意識してネオンがいっぱいあった。

そういえばその前は七夕飾りがあったような記憶が・・・

そんなわけで、題材があまり古くならないうちにアップした。

鳥居と鳥居の間に平成筑豊鉄道の線路が敷かれている八幡神社

左右が違う狛犬

逆さになった口を開けた狛犬

口を閉じた左の狛犬

平成筑豊鉄道の線路

鳥居のそばや拝殿の手前に、まるで番犬のように置かれている狛犬の像。

通常、左右一対を合わせて「狛犬」と称するらしいが、

向かって右側は「獅子」であると言われている。

多くは、まるで咆哮するかのように口を大きく開けた姿で造られる。

これは阿吽の「阿形」とされ、

口を閉じている左側(狛犬と呼ぶ)の像と合わせて「阿吽」を表現している。

午祭(うままつり)が行われた岩戸見神社

厄を落とす、急こう配の89(厄)の石段が続く

岩戸見神社で買った御朱印

築上町伝法寺にある岩戸見神社で

「午(うま)まつり」が行われるというポスター見て、

昨日どんなものなのかと行ってみた。

なんでも福岡県内で最古の「絵馬」があり、

毎年旧暦霜月初午の日を祭日として

この絵馬を祭神として祭典を行っている。

廣池千九郎の生家

廣池千九郎(1866~1938)は大分県出身。

地元で教職に携わっていたが,

明治25(1892)年,京都に移住し歴史研究を行う。

同28年,『古事類苑』編纂員の命を受けて東京に移った。

のち,モラロジー(道徳科学)の研究を行い,

道徳科学専攻塾(麗澤大学の前身)を創立する。

廣池千九郎中津記念館の敷地内には、

法学博士・廣池千九郎の生家が保存されています。

平成26年にリニューアルした館内には、

その生涯と業績をわかりやすく紹介した展示室と講堂を設けました。

生家を見学していただくことで

江戸時代後期の歴史的建造物を鑑賞できるのも魅力の1つです。

古博多町の祇園車

古魚町の祇園車

中津祇園では、山車のことを「祇園車」と呼んでいます。

天和3年(1683年)、豊後町有志から

「京都の祇園にならって美麗な山車を出してはどうか」との発意があり、

当時の藩主である小笠原長胤が、

美しい山車を京都から取り寄せて豊後町に与えたのが「祇園車」のはじまりです。

京都の祇園祭の山鉾とは違い、車軸(芯棒)を折れにくくして強度を確保するために、

樹齢数百年の松等を輪切りにした大きな車輪(グル)を取り付けるスタイルとなっています。

また、路地の狭い中津の町に、できるだけ大きな祇園車を御神幸させるため、

屋根の両端を上向きに折り曲げた「折り屋根」も特徴の一つです。

五島市の三井楽半島にある高崎海岸。

ここへはキリシタン墓地を通り、

五島柏崎灯台を写して、

空海記念碑(辞本涯)から三井楽教会へと向かい、

万葉荒雄の路を通って高崎鼻へ出た。

そんな行程が思い出される。

朝日を浴びてほんのり赤く染まった桜の花びらたち

朝陽が差し込む本庄池の堰堤から見た

ムサシの散歩コース

散った桜の花びらが道路に広がっている

毎月1日にお参りに行く。

今朝も例に違わずお参りに行った帰りに本庄池でムサシの散歩をした。

平地では未だ三分咲くらいの桜が多いが、

みやこ町犀川にある本庄池の周りはほとんで咲いていて、

予想していなかったので朝から得した気持ちになった。

菅原道真公を祭った綱敷天満宮

昨日天気が良かったので綱敷天満宮の「梅まつり」に行って来たが、

残念ながら開花した梅は少なかった。

それでもこれからの雨と暖かい気温で一気に開花しそうである。

昨日は初午だったので稲荷神社に行って来た。

去年の初午は2月5日で日曜日だったし、

今年は振替休日で日中にお参りすることが出来たのでなによりだった。

平日だと出勤前に行かなければならないので真っ暗である。

祝楼門竣工と書かれた御朱印

5年前に頂いた阿蘇神社の御朱印

新しい年の始まりは阿蘇神社の御朱印から・・・

今年も無事に新年を迎えられたことに感謝している。

そして「今年も大きな怪我や病気をせずに過ごせますように」と思う。

もう開催日程をはるかに過ぎてしまったが、

今年の内にという思いで掲載した。

ぐるっと囲んだ提灯の壮大さに圧倒された。

復元した国の重要文化財指定の阿蘇神社の楼門

新しく使われた柱は水分が抜けることを計算して5mm大きい

色が違う新調された板や柱

本殿側から見た楼門

阿蘇神社本殿

解体されて何もない状態の楼門付近(令和元年)

7年前の熊本地震で被災した熊本県阿蘇市の阿蘇神社で、

国の重要文化財に指定され、

神社のシンボルになっている「楼門」の復旧工事が終わり、

7日完成を祝う式典が行われた。

7年8カ月前の熊本地震で、阿蘇市の阿蘇神社は「拝殿」や

神社のシンボル「楼門」が倒壊するなど大きな被害を受け、復旧工事が続いてきた。

「楼門」は国の重要文化財に指定されていることから、

工事では元の材木を少しでも多く使うことが求められ、

解体作業だけでおよそ1年をかけて1万点以上の材木を回収した。

その後、回収した材木を補修したり、新しい材木と継ぎ合わせたりしたほか、

耐震性を高めるため防弾チョッキにも使われる頑丈な素材で補強するなどして、

回収した元の材木の7割ほどを再利用したということです。

7年以上続いた復旧工事は今月初めに終わり、

7日午前11時から完成を祝う式典が行われ、

午後から「くぐり初め」の神事が行われた。

地震以来およそ7年8か月ぶりに楼門をくぐることができるようになった。

23日は天気が良かったので杷木から朝倉を経由して筑前町へ行った。

いまや初冬の風物詩となっている筑前町の藁の巨大アート。

毎年、「今年は何だろう?」って思いながら楽しみにしている。

去年はティラノサウルスだったが、今年は大仏だった。

いままでゴジラやキングコングなどの海獣系が多かっただけに、

なんとなくスカされた感じになったが、

こういう風に思考をかえて新しい作風を披露するのも変わっていいかもしれない。

立派な大理石で造られた時計台

中元寺川に架かる人見橋の袂に立つ

時計の横には「人見」の文字が刻まれている

中元寺川に並行して架かる道路橋と平成筑豊鉄道の鉄橋(右)

昨日は風が強く、時おり霙(みぞれ)が降った。

そんな中、「うめちく」まで肉を買いに行った。

ムサシと一緒に行っていたので近くを散歩した時に

いつも気になっていた「時計台」を写した。

なかなか趣のある良い時計台だった。