5月28日にユメニティのおがたで「ローズのジレンマ」が

18:35分に開演する。

平日だけど興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

5月28日にユメニティのおがたで「ローズのジレンマ」が

18:35分に開演する。

平日だけど興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

早いもので、今年の出勤もあと5日となった。

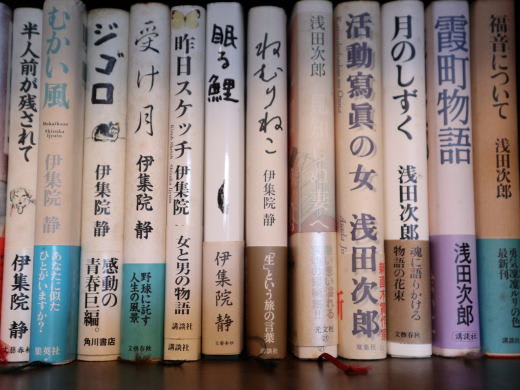

先日11月24日に亡くなった伊集院静さんの本を買った。

帯に「信頼できる人が作った料理が一番美味しい」と書かれてあるが、

伊集院さんがコロナ禍で大変だった店を応援するつもりで書いた店々である。

いつもながら本を読み進めて行くうちに引き込ませる魔法があった。

料理と料理人はもちろん、

競輪、競馬、野球にゴルフに麻雀・・・

麻雀以外はどれも大好きなジャンルである。

この本は仕事と雑用が済んでからゆっくりと読もうと思っていたが、

パラパラっとめくるつもりが一気に読んでしまった。

これで年末の楽しみが無くなってしまったが、

それはそれでボーっと過ごそうと思っている。

紅葉の枯葉が残る中の来訪であった

毛糸の帽子に止まった銀ヤンマ

昨日、北部九州では最低気温が5度で、

日中もほとんど気温が上がらない日だった。

そんな低温の中にトンボが玄関手前のラテイスに止まっていた。

「こんなに寒い日にどうして・・・」と思いながら、

トンボを逃がさないようにそっとカメラに収めた

「モミジが紅葉するようなこんな寒い日に蜻蛉に出会えるなんて」と思った時、

ふと、「冬の蜻蛉」という伊集院さんの作品を思い出した。

そして奇しくも「冬の蜻蛉」に出て来る銀ヤンマである。

どう考えても今の時季にのありえない状況に、

「もしかして伊集院さんが会いに来てくれたのかも?」と、思った。

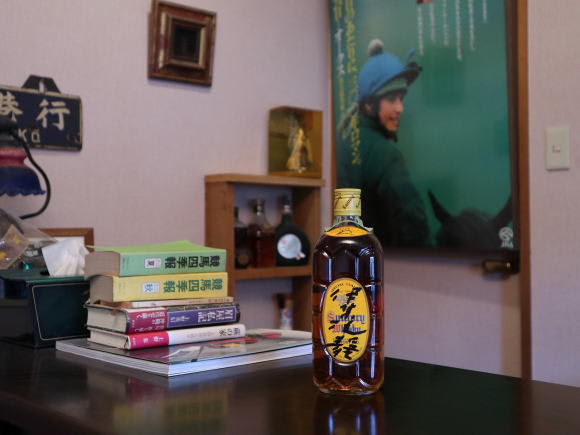

伊集院さんのサインが入ったウイスキー

24日に伊集院さんが亡くなった。

10月に自ら癌であることを公表したが、

こんなにも早く逝ってしまうとは思わなかっただけにショックである。

伊集院静さんの作品を知ったのは

週刊文春で連載されていた「二日酔い主義」のタイトルのエッセイで、

味があって沁みた。

1篇5~6頁と短かったので入りやすかったのもあるが、

なにより酒、野球、ギャンブル、家族友人のエピソードなど、

自分の好きな題材が多かったので自然と惹き込まれた。

それから伊集院文学にどんどんのめり込んで行ったのは言うまでもない。

伊集院さんは大の競輪好きでも知られているが、

平塚競輪場の選手食堂に伊集院さんのサインが飾られていて、

「バンクの中には金がある」と書かれてあったのを憶えている。

選手との交流もあり、「機関車先生」では、

吉岡や和田誠吾の誠吾、佐古といった選手と同じ名前が登場している。

伊集院さんは亡くなったが、いろんな思い出は残って行く。

林芙美子文学碑と夢を馳せる芙美子像

コロナとは無縁のボクとムサシは

毎日元気に過ごしています。

博多祇園山笠の祖となった聖一国師のことが漫画で詳しく描かれている

博多駅前に飾られた飾り山

去年も今年もコロナ禍で追い山は中止になったが、

毎年七月十五日の早朝に櫛田神社の太鼓の音とともに

追い山で博多の街が熱気と歓声に包まれる。

日本三大祇園祭の一つである博多祇園山笠。

そんな博多祇園山笠のことが漫画で詳しく描かれている。

鎌倉時代に博多の街中に疫病が流行り、

宋から帰った聖一国師がそれを退散させようと施餓鬼棚(山笠台)に乗り、

疫病で亡くなった人の供養と、

疫病退散の祈祷水を撒いたのが山笠の起源であると言われている。

その聖一国師の生い立ちから

饂飩(うどん)や饅頭、小麦を粉にする水車なども聖一国師の功績で、

山笠のみならず、博多の文化や歴史が解りやすく描かれている。

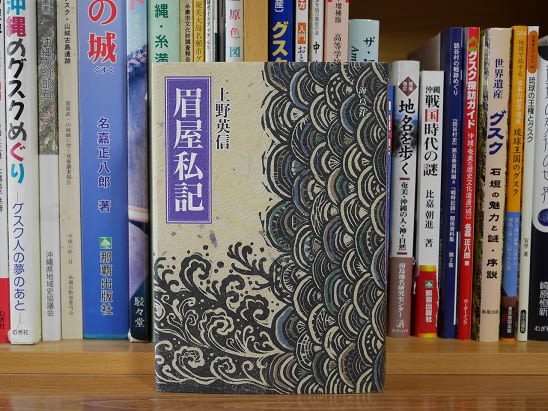

上野英信が屋部の眉屋一族を書いた「眉屋私記」

名護市役所 「 屋部支所 」

名護市立屋部小学校

屋部郵便局

屋部地区は名護市街地から本部町寄りに行った安和の手前にあたる。

『眉屋私記』は、その屋部の眉屋一族の150年を通し、

移民、辻売りという近代沖縄の底辺を貫く二つのテーマによって、

そこに息づく民衆の歴史を書いている。

字誌の編集事業は、1984年4月1日『眉屋私記』の出版祝賀会が、

屋部公民館で村民百人余が参加して開かれた際、提案され発足している。

それは『眉屋私記』が屋部の歴史を書いているにもかかわらず、

自分たちの知らないことが多すぎる、

村民自身が地域の歴史を知らねばならない、ということにあった。

字誌『屋部ひとびととくらし』は、2002年に屋部区から刊行された。

上野英信の作品が置かれている「 鞍手町歴史民俗博物館 」

鞍手。そして炭鉱といえば・・・

昭和39年 ( 1964年 ) に 「 筑豊文庫 」 を鞍手町に創設し、

坑夫の記録と資料を集成した上野英信 ( うえのえいしん ) であろう。

上野英信は昭和22年 ( 1947年 ) 、京都大学を中退して炭鉱の坑夫となり、

その後一貫して炭鉱労働者の生活と労働を負い続けたルポルタージュ作家である。

中間市で谷川 雁、森崎和江らと 「 サークル村 」 運動の中核を担い、

その後、鞍手郡鞍手町に移った。

『 追われゆく坑夫たち 』 は、

昭和35年 ( 1960年)に岩波新書から刊行されたもので、

上野の代表作のひとつである。

筑豊炭田は、ほぼ一世紀近く全国の半分の石炭を産出し、

日本の近代化を支えて来た。

大資本経営の炭鉱の陰で中小炭坑では非人道的労働がまかり通り、

エネルギー革命によりそれはますます苛酷になっていった。

「 苛烈きわまりない地底の 『 奴隷労働 』 は、

彼らの持てる限りの財産と健康と生活を収奪し去ったばかりではなく、

彼らの人間としての微かな欲望のすべてを残酷無慙に叩き潰してしまった 」

上野は昭和23年 ( 1948年 ) から28年 ( 1953年 ) まで、

各地の炭鉱を転々としながら、

最低辺で呻吟 ( しんぎん ) する坑夫たちの叫びを記録し続けた。

「 追われゆく坑夫 」 は、自らの体験をもとに書かれたもので、

あまりに厳しいリアルな現実が各方面に衝撃を与えた。

その後も上野は、晩年まで文学運動や記録活動を続け、

昭和59年(1984年)から61年(1986年)にかけて

『 写真万葉録・筑豊 』 ( 昭和62年、日本写真協会賞受賞 ) を刊行した。

主な著書、 「 せんぶりせんじが笑った! 」 「 地の底の笑い話 」

「 どきゅめんと・筑豊 」 「 天皇陛下萬歳ー爆弾三勇士序説 」

「 出ニッポン記 」 「 眉屋私記 」 などがある。

昭和62年(1987年)64歳で没した。

田川市石炭記念公園に建つ 「 橋本英吉文学碑 」

田川市石炭記念公園の 「炭坑夫之像」

三井田川炭鉱・伊田第1竪坑櫓 ( 田川市石炭記念公園 )

橋本英吉、本名 ( 白石亀吉 )は、

明治31年(1898年)福岡県築上郡東吉富村幸子、

( 現・築上郡吉富町 ) に生まれた。

6歳の時に父と死別し、白石家 ( 叔母 ) の養子になる。

高等小学校卒業後、職を転々とし、

大正15年 ( 1926年 ) に横光利一の紹介で

「 文芸時代 」 に処女作 『 炭脈の晝 ( ひる ) 』 が載り、注目される。

昭和3年 ( 1928年 ) に発表した 『 棺と赤旗 』 は

プロレタリア文学に橋本英吉ありと印象付ける代表作となった。

昭和20年 ( 1945年 ) から妻の故郷の静岡県に住み、

気象観測所で働く科学者夫妻の苦闘を描いた 『 富士山頂 』 は、戦後の代表作である。

山国川の向こうに見えるこんもりとした森辺りが吉富町幸子になる

長編小説 『 若き坑夫の像 』 は、

死ぬ2年前の昭和51年 ( 1976年 ) に新日本出版社から刊行された。

故郷の吉富町と筑豊を舞台に坑夫の前半生を描いた自伝小説である。

「 東山民平は福岡県築上郡吉富村幸子 ( こうじ ) に、1898年1月10日に生まれた。・・・

幸子は人口300人足らずの農村で、・・・百メートルほど離れたところを、

西から東に山国川が流入する周防灘があり、

対岸は大分県中津町 ( 現・中津市 ) である 」 の書き出しで始まる。

これは、若き日の作者を彷彿させる作品である。

主人公、民平は小学校卒業後、働きながら講義録で独学を続ける。

谷川菊江と知り合い婚約する。

坑木泥棒の嫌疑で留置場で厳しい取り調べを受けたあと出所して菊江を訪ねると病床にあり、

やがて彼女の臨終を迎える。

主な著書に、 『 嫁支度 』 『 市街戦 』 『 炭坑 』 『 欅の芽立( 文學界賞 ) 』

『 筑豊炭田 』 、 歴史小説 『 忠義 』 などがある。

「 硬山 ( ぼたやま ) の投影長き此の地帯を

遂に故里として棲みつきぬ 」 の歌碑

山本 詞 ( やまもとつぐる ) は、筑豊で生まれ自らも炭坑で働き、

結核に苦しめられながら、炭坑の歌だけを歌うことを自らに課して、

坑内労働や坑夫の仲間たちのことを歌い続けた。

かつて 「 炭坑歌人 」 というジャンル分けができるほど炭坑夫の歌人は多かったが、

彼はその代表者といえる。

両親とも坑夫で本人も中学を卒業後、古河目尾炭鉱で坑夫となった。

炭鉱労組の中核的な存在となり、

労働争議や政治的スローガンを詠み込んだ歌も多く残っている。

結核療養中に歌を作り始め、炭車事故で亡くなるまで千三百余首を詠んでいる。

硬山 ( ぼたやま ) を仰ぐときやはり坑夫らの

歴史は坑夫が変へねばと思ふ

これは彼の代表作であり、 「 坑口から空に立つボタ山を仰ぎ見るとき、

坑夫たちの明日からの生活を良くしてゆくのは、

やはり自分たち坑夫しかいない 」 という、労働争議や炭坑仲間との連帯の中で

歌による自己表現に徹した山本らしい歌である。

目尾炭鉱は今では鉄工所に変わり、ボタ山も住宅団地に変ぼうした。

昭和60年 ( 1985年 ) に、山本が長く働いた小竹町に歌碑が建立された。

硬山 ( ぼたやま ) の投影長き此の地帯を

遂に故里として棲みつきぬ

と刻まれている。

山本 詞は、昭和5年(1930年)に田川郡糸田村に生まれた。

昭和21年 ( 1946年 ) に鞍手中学 ( 現・鞍手高校 ) を卒業後、

16歳で鞍手郡小竹町の古河炭鉱に就職した。

昭和28年 ( 1953年 ) 京都郡豊津療養所に入院。

療養中に歌作を始め、昭和31年 ( 1956年 ) 「 毎日歌壇 」 の年度賞を受けた。

昭和37年 ( 1962年 ) 炭坑内で事故死した。

死後、遺稿集 「 地底の闇を切り開け 」 、遺歌集 「 地底の原野 」 が

昭和37年に刊行された。

また、松井義弘の評伝 「 黒い谷間の青春 - 山本 詞の人間と文学 」(昭和52年)、

「 定本山本詞歌集 」 ( 昭和60年 ) が刊行された。

歌碑は、鞍手郡小竹町新多 ( にいだ ) の西鉄バス新多バス停ロータリーにある。

歌碑の前にある「新多のバス停」

伯林寺に建つ二行彫りの句碑

種田山頭火は、大正15年の45歳から亡くなるまでの15年間を

行乞 ( 托鉢 ) の旅に終始した俳人である。

自由律俳句の萩原井泉水主宰の俳誌 「 層雲 」 に属し、選者の一人で、

この15年間で詠んだ句は九千句余りにのぼる。

字数、形式にとらわれず、自由な表現で自然、心をうたった句を愛する人は今も多い。

逢ひたい捨炭山 ( ボタやま ) が見えだした

この句は、昭和5年11月29日、かねてからの俳友で後援者でもある木村緑平を

田川郡糸田町に訪ねた時の句である。

緑平は大正の初め、大牟田の三井三池鉱業所病院の病院長の時に山頭火と知り合い、

昭和2年に糸田町に移った後も、宿の提供はもちろん、

句集発刊や松山市の一草庵建設費用などの支援をした。

また、山頭火は旅先の日記全冊を緑平に託しており、

緑平はそれらを保存し、山頭火を世に出すための役割を果たした。

山頭火は糸田町の緑平宅を14回訪ねており、

町では二人の交友を記念して皆添橋に俳句のレリーフと二人の説明版を設置し、

さらに皆添橋から緑平の旧宅までの道を 「 山頭火漂泊」として整備している。

ボタ山は、炭坑から掘り出された原炭から石炭を選び出した後のボタ ( 石炭かす ) を

ピラミッド型に積み上げて捨てたもので、小山のようになっている。

石炭全盛期は筑豊炭田に多数見られた。

山頭火が詠んだボタ山は、直方経由で糸田に向かう途中、

汽車の窓から見えて来た田川郡金田、方城町付近のボタ山らしいが、

今は住宅地などに変わっている。

「 逢ひたい捨炭山が見えだした 」 の句は、

山頭火の心の友だった緑平の 「 雀生れてゐる花の下を掃く 」 の句と

二行彫りの一基の句碑として、糸田町の伯林寺の入り口に建てられている。

ちなみに、山頭火の句碑は全国で増え続けているが、

生前は宗像郡玄海町神湊の隣船寺の 「 松はみな枝垂れて南無観世音 」 が

一基あるのみだった。

山頭火の句碑

宗像市神湊にある 「 隣船寺 」

これは蛇足になるが、この山頭火の句碑がある伯林寺の近くの

井上陽水の実家跡に陽水の歌碑 ( 夏まつり ) が建っている。

井上陽水の 「夏まつり」の歌碑

筑前竹槍一揆の発生の地となった日吉神社

紫村一重は筑豊・直方に生まれた戦前からの農民運動家で、

戦後は直方市の市史編纂委員や直方郷土研究会会長、

同市文化財専門委員会委員長を務めるなど、郷土史研究に打ち込んだ。

『 筑前竹槍一揆 』 は、紫村が若い時から農民運動に打ち込んで来た思いを込め、

8年の歳月をかけて昭和48年 ( 1973年 ) に完成させ、葦書房から刊行した。

この 『 筑前竹槍一揆 』 は、明治6年 ( 1873年 ) 、

福岡県嘉麻郡高倉村 ( 現・飯塚市庄内町 ) から始まり、

穂波郡から鞍手郡、遠賀郡、粕屋郡、さらに夜須郡まで広がった百姓一揆について、

埋もれた文書や古老の話など、膨大な資料をもとに史実に基づいてまとめ上げた小説である。

福岡県は、現在と違い、筑後は三瀦県、豊前は小倉県と言い、

旧福岡藩領・秋月藩領に当たる筑前地域だけが福岡県であった。

その福岡県の東端、嘉麻郡(現在の嘉穂郡の一部)高倉村日吉神社で雨乞をしていた人々が、

小倉県との境にある金国山(かなくにやま)で昼は紅白の旗を振り、

夜は火を焚いて合図をしている者があるのを知って、抗議に押し掛けた。

これは「目取り」と言って、米相場の高低を山伝いに連絡して一儲けしようという連中だった。

これをきっかけに、筑前全域を舞台に2週間近くに及んだ筑前竹槍一揆が起こるのである。

きっかけは金国山の出来事に過ぎなかったが、一揆が筑前全域へと広がったのは、

底流として民衆の間に政府への強い不満があったことが考えられる。

この前後、西日本各地に同じような大規模な一揆が起こっていた。

太陽暦もそうだが、政府は矢継ぎ早に欧米にならった近代化を推し進めた。

廃藩置県・地租改正・断髪令・徴兵令…。

神仏分離政策により、路傍の神仏を撤去し、時には合祀したり、神号を変更したりと、

それまで民衆の慣れ親しんだ世界が上からの改革で、うむを言わさず変更されていった。

民衆の多くが、これからの生活に不安を覚え、政府に不信感を抱いたとしても無理はない。

一揆は、政府の進めた文明開化政策のありとあらゆる出来事を、廃止の対象として数え上げた。

筑前竹槍一揆の発生の地となった日吉神社は、現在の飯塚市庄内町高倉にあり、

小説では、 「 日吉宮は嘉麻郡高倉村の村はずれの、見上げるような高い丘の上に、

うっそうと茂った老樹に囲まれて鎮座していた。

定例の祭日のほかは参拝する人も少なく、境内は落ち葉と苔に埋もれて、

ひっそりと眠っているようであった。 」 とある。

紫村一重は、明治41年 ( 1908年 ) 直方市に生まれた。

若くして小作争議や炭坑争議、解放運動にかかわった。

戦後も農民運動に従事し、昭和30年 ( 1955年 ) まで直方市議を務め、

その後は郷土史研究会に没頭し、昭和37年 ( 1962年 ) から

昭和53年 ( 1978年 ) まで直方市史編纂委員として直方郷土研究会や

古文書研究会にも尽力した。

平成4年 ( 1992年 ) 、本書の大幅な改訂論文の脱稿を目前に83歳で没した。

須崎公園にある 「 林芙美子の文学碑 」

芙美子が住んでいた須崎町にある須崎商店街

『 放浪記 』 といえば、森 光子を思い浮かべる方も多いだろうが、

「 放浪記 」 の原作は林 芙美子である。

林芙美子は、少女時代極貧の放浪生活をバネとし、

題材にもして文学修業を重ね、人気作家となった。

小説の主人公はすべて女性で、

それもひたむきな人生の中にいる庶民の女の哀歓を平易な記述で描き続けた作家である。

「 放浪記 」 は昭和3年 ( 1928年 ) 、

当時の文芸雑誌 「 女人藝術 」 に連載されたデビュー作で、

昭和5年 ( 1930年 ) に単行本にされ、60万部という大ヒットとなった。

筑豊・直方を中心に行商人の父母と放浪生活を送った少女時代の思い出に始まり、

広島県尾道の高等女学校を卒業して上京、カフェの女給や事務員、

夜店の物売りなどで苦しい生活をしながら詩や童話を書いていた20歳から22、3までの

日記をまとめたものである。

芙美子は大正4年 ( 1915年 ) から5年 ( 12歳の頃 ) にかけて直方に居て、

「 直方の町は明けても暮れても煤けて暗い空であった。

砂で濾した鐵分の多い水で舌がよれるやうな町であった 」 と書いている。

当時、直方は炭鉱が繁栄期を迎え始め、各地からさまざまな人が流入して来ていた。

芙美子と両親は直方市周辺の炭鉱街を行商して回った。

「 放浪記 」 からは、直方とこれらの人々に対する並々ならぬ愛着が感じられ、

これがその後の彼女の小説の骨格を作って行ったと考えられる。

その後、炭鉱が次々に閉山し、直方の町も大きく変ぼうしたが、

芙美子が住んでいた直方市須崎町一帯では入り組んだ狭い路地に銭湯や駄菓子屋が残り、

当時の面影をしのばせている。

私は古里を持たない

旅が古里であった

近隣の町から本屋大賞の受賞者が出た。

「 こんな凄い人が近くにいたのか 」 と、驚きと感動がド~ンとやって来た。

自分が受賞者ではないのに何故か?興奮した。

本は受賞する前に買ったものなので、より一層その思いが強く感じたのであろう。

文中の知っている場所や地名に興奮したのはもちろんだが、

虐待と言う現在の社会問題として考えなければならないもので、

いずれドラマ化されると思う。

なかにし礼さんの著書 「 長崎ぶらぶら節 」 と 「 兄弟 」

「 北酒場 」や 「 石狩挽歌 」 など、昭和を代表するヒット曲の作詞家で、

直木賞作家のなかにし礼さんが、23日、心筋梗塞のため東京都内の病院で亡くなった。

82歳だった。

文学以外にも、なかにし礼さんが手がけた昭和音楽の主な作詞曲が

知りたくないの / 菅原洋一

恋のフーガ / ザ・ピーナッツ

エメラルドの伝説 / ザ・テンプターズ

知りすぎたのね / ロス・インディオス

天使の誘惑 / 黛ジュン

花の首飾り / ザ・タイガース

君は心の妻だから / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ

人形の家 / 弘田三枝子

ドリフのズンドコ節 / ザ・ドリフターズ

港町ブルース / 森進一

今日でお別れ / 菅原洋一

恋の奴隷 / 奥村チヨ

夜と朝のあいだに / ピーター

雨がやんだら / 朝丘雪路

あなたならどうする / いしだあゆみ

手紙 / 由紀さおり

別れの朝 / ペドロ&カプリシャス

夜が明けて / 坂本スミ子

サバの女王 / グラシャラ・スサーナ

グッド・バイ・マイ・ラブ / アン・ルイス

心のこり / 細川たかし

石狩挽歌 / 北原ミレイ

フィーリング / ハイ・ファイ・セット

ANAK ( 息子 ) / 杉田二郎

時には娼婦のように / 黒沢年男

北酒場 / 細川たかし

まわり道 / 琴風豪規

まつり / 北島三郎

ホテル / 島津ゆたか

わが人生に悔いはなし / 石原裕次郎

AMBITIOUS JYPAN / TOKIO

いつか、その日が来るまでに・・・ / 矢沢永吉

今朝、NHKの 「 目撃にっぽん! 」 という番組に懐かしい本が出ていた。

1960年、炭鉱閉山の実態を世に知らしめた 『 筑豊のこどもたち 』 である。

写真家・土門拳がレンズを向けた子どもたちは、その後60年をどう生きたのか。

60年前に出版された 『 筑豊のこどもたち 』 。

撮影したのは “ 写真の鬼 ” 土門 拳。

炭鉱閉山で大量の失業者が溢(あふ)れる福岡県の筑豊で子どもたちにレンズを向けて

貧窮のどん底を世に知らしめた。

写真集は10万部を超えるベストセラーとなったが、

その裏で土門は子どもに狙いを絞ったのは 「 失敗だった 」 と語っていた。

“ 貧困のシンボル ” となった子どもたちは、その後の人生をどう生きたのか。

被写体となった約200人を訪ね歩く番組だった。

懐かしさと哀愁というか・・・

なんか言い表せない複雑な気持ちだった。

そんな自分にも筑豊の血が流れている。

小石原焼伝統産業会館を紹介します。

約350年の歴史を持ち、

陶磁器では日本で最初に伝統的工芸品に指定された 『 小石原焼 』。

小石原焼伝統産業会館では、小石原焼の窯元の代表作や

小石原焼の歴史を学ぶことが出来る資料などを展示している。

また,展示物のほかに初心者でも気軽に楽しめる陶芸体験が大人気です。

長崎原爆資料館で買った永井博士の著書 「 この子を残して 」

今日の 「 エール 」 は特に感動した。

永井博士の ” どん底に大地あり ” で目覚めて、

名曲 「 長崎の鐘 」 は出来た。

その歌の中で固有名詞の 「 長崎 」 という名が出るたびに

感情が抑えきれずに涙が出た。

この「 長崎の鐘は 」 何年経っても人の心を揺さぶる名曲である。

永井博士の著書、「 この子を残して 」 は、学術書でもなく、かと言って文学書でもない。

これは、生きる希望を託した愛と真実の本だと思う。

高山羽根子 「 首里の馬 」

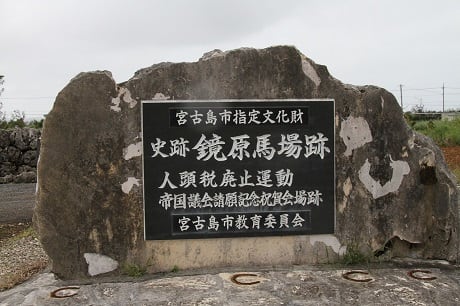

宮古島市鏡原にある 「 鏡原馬場跡 」

かつて鏡原馬場跡の審判台

人頭税廃止100年記念碑

琉球競馬のことや幻の名馬ヒコーキがかかれた 「 消えた琉球競馬 」

テーラ馬場 ( テーラーウマイー ) と馬浴せ小堀跡の位置図

首里城下の龍潭池の堤にある 「 松崎馬場 」

ガジュマルの根元に馬の石像がある 「 古波蔵馬場 」

糸満市の 「 米須馬場 」

現在は市道になった 「 米須馬場跡 」

ネットで注文していた本が先日届いたので、早速読んでみた。

最初は入りにくかったが、50ページを過ぎたあたりから面白くなって一気に読み終えた。

以前、梅崎春光さんの著書 「 消えた琉球競馬 」 を読んで琉球競馬に興味を持ち、

かつて競馬が行われていた場所を探して回ったことがある。

沖縄では競馬のことを、 「 ンマハラセー 」 とか 「 ンマハラシー 」 と呼んでいた。

それは琉球王朝時代から沖縄線直前まで続いていた。

本の中に 「 この島のできる限りの全部の情報が

いつか全世界の真実と接続するように

自分の手元にあるものは全世界の知のほんの一部かもしれないけれど、

消すことなく残すことが自分の使命だと信念のように考えている。 」 とある。

今まで沖縄に限らずグスクや按司墓、石橋、灯台、文化財、琉球競馬跡、

教会、近代土木遺産などを探訪してきたので、自分の考えに相通じるものがある。

7日のブログにも書いた 「 いちばん 」 。

その時のメールでは 「 3月21日~5月4日のお届け 」 となっていたが、

昨日、仕事から帰ると箱に入って届いていた。

あの時の遅延事態のメールは何だったんだろうか?

メールを受けて感情的になってキャンセルしなくて良かったと思う。

メゴヒメのところで、 ” トンボ ” を題材にしたことに触れたが、

その著者の ” ふくだのりこ ” さんの作品が 「 いちばん 」 の中にも載っている。

奇しくも本のタイトルと同じ ” いちばん ” だが、

その作品の 「 いちばん 」 は、運動会の徒競走を引き合いに出したもので、

何でも ” いちばん ” を目指して頑張る子のプレッシャーと、

いちばん という言葉の解釈違いで” ” いちばん ” というプレッシャーから解放される。

そんな物語だった。

大相撲の正代ではないが、 「 応援はしても期待はしないでくれ 」 という本音は、

ある意味プレッシャーからの逃避かもしれない。

メゴヒメ ( 2005年 ひまわり賞3着 )

競馬場へ向かう電車の中で脚にとまったトンボ

メゴヒメ

父 / サイレントハンター

母 / ケンセイメゴ

生年月日 / 2003年5月4日

調教師 / 境 直行 ( 栗東 )

馬主 / 杉安浩一郎

生産者 / 杉安牧場

産地 / 鹿児島県

通算成績 / 22戦0勝 [ 0-1-1-20 ]

近親馬 / コウセイロマン、ティキングハート

同じ 「 ひまわり賞 」 に出走していたサツマサマ

メンコの ” 九州男児 ” が九州産馬を思わせる

夏の小倉競馬ならではの光景?

児童文芸2.3 で ” ふくだのりこ ” さんの文を目にした。

『 トンボ 』 と題した短文が書かれてあった。

トンボは、父の化身とも思える不思議な現象が次々起きる。

そんなエピソード記憶には、必ずと言っていいほどトンボが登場する。

まさにその情景が頭の中で映像となって浮かんで来るようであった。

そんな ” ふくだのりこ ” さんは

篤姫ゆかりの知林ヶ島が浮かぶ指宿出身の「 薩摩おごじょ 」 である。

トンボと言えば・・・

2005年の九州産馬ばかりを集めた「 ひまわり賞 」 に行く電車の中にトンボが入って来た。

わずかな停車時間の間にどこからともなく入って来たトンボはどこにも止まらず、

いきなりボクの太ももに止まった。

しばらく止まったままなので、左手で羽を持って写真に収めた。

途中の停車駅でドアが開いた時に外に逃がしてあげたが、

逃がしてなければ、あのまま競馬場まで付いてきたかもしれない。

奇しくもこの日は九州産馬ばかりで行われる 「 ひまわり賞 」 だった。

応援したのは鹿児島産馬のメゴヒメ。

人気薄だったがミッキーコマンドの3着に入ってくれた。

その3着が自分のことのように嬉しかったのを憶えている。

そんな九州産馬を訪ねて鹿児島の牧場回りをしたことがある。

日本軽種馬協会九州種馬場 ( 鹿児島県大崎町 )

ネットで注文していた児童文芸書の 「 いちばん 」 。

先月に注文してお届け日は3月4日から7日になっていたので、

今日届くと思って楽しみに待っていたら、本が届かず以下のようなのメールが届いた。

Amazon.co.jpからのお知らせ

ご注文の商品の発送に遅延が発生しました。

新しいお届け日は以下の通りです。

商品の発送時に確認の通知をお送りします。

ご迷惑をおかけしていることをお詫びいたします。

詳細

ご注文番号*********

注文日: 2020/02/29

新しいお届け予定日:

2020/03/21 - 2020/05/04

注文の表示またはキャンセル

銀の鈴 ものがたりの小径 いちばん

発売元 Amazon Japan G.K.

商品の到着が遅延した場合は、配送を拒否するか、

返品して返金を受けることができます。

またのご利用をお待ちしております。

Amazon.co.jp

このEメールアドレスは配信専用です。

このメッセージに返信しないようお願いいたします。

とあった。

本が届くのを毎日楽しみに待っていたけれど、一気に熱が冷めた。

キャンセルはしないけれど、もうどうでもよくなった。

それは明日届いても同じだ。

ジングルベルが鳴るクリスマスまでに届けばいいかな。