伊庭御殿、永原御殿とは、別名お茶屋御殿とも呼ばれ

る、将軍専用の宿泊施設。徳川家康は天正18年(15

90)、関東に移され、江戸城を居城とするが、京都に

おいては伏見城を居城としており、慶長8年1603)

の将軍官下も伏見城で受けている。このため京・江戸間

の街道整備と宿泊施設の整備がおこなわれた。お茶屋御

殿とはこの将軍専用の宿泊施設のこと。その経路は京都

から東海道を経て、朝鮮通信使が通行した通称朝鮮人街

道を通り、彦根から中山道に入り、江戸に向かうルート

で、近江では永原、伊庭、柏原にお茶M御殿が築かれた。

また、東海道を経路とする場合のため、水口にもお茶屋

御殿が築かれた。

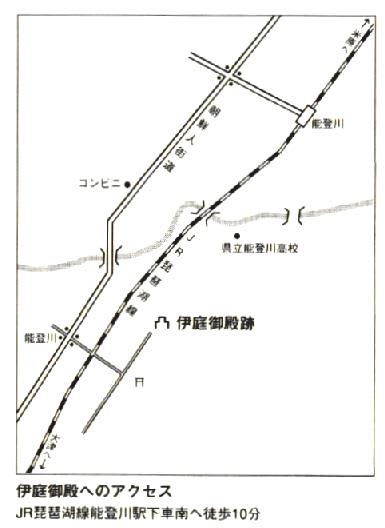

伊庭御殿はJR能登川駅より南ヘ1キロほどの繖山(

きぬがさやま)山麓に位置している,寛永11年163

4)の徳川家光の上洛に伴い造営された休憩施設で、そ

の作事には小堀遠江守政一(小堀遠州)が携わっている。

また工事には幕府の大工頭中大和守があたった。中作家

に伝えられる絵図によると、撒山の山麓に構えられた御

殿は南北に長い不整形で、東側が山に接し、南側に門、

西側に石垣と二つの門が設けられていた。酉側南寄りの

門は御次ノ間、御殿に通じ、北寄りの門は御料理ノ間、

下台所に通じていた。伊庭御殿の特徴は御殿に比べて台

所が大きいことである。これは、主として食事や休憩の

ための御茶屋を示している。地元では御殿地と呼ばれ、

現在わずかに御殿西側の石垣.が残るにすぎない。

一方、野洲市永原には永原御殿か築かれた,伊庭御殿

同様、朝鮮人街道の西に設けられ、朝鮮人街道との間と

は御殿道で結ばれていた。慶長6年1601に徳川家康

か宿泊し、以後将軍上洛に際しては入京前夜の宿所伊庭

御殿跡の石垣として寛永11年までに10回も利用され

ている。この年の徳川家光の上洛に際しては改修がおこ

なわれている。

この改修工事には作事奉行曽根織部正、芦浦観音寺の

もとで大工頭中井正純が行なった。

造営当初の構造は方形の本丸の前面に方形の一の丸が

設けられる複郭構造でその姿は城郭そのもの。本丸の南

東部に御門と、南面中央に御矢倉門が構えられ、この御

矢倉門により、二の丸と通じていた。本丸の四隅か現存

しているので、ぜひ見学されたい。御殿の一部は草津市

の芦浦観音寺へ移築され、現在書院となり、国の重要文

化財に指定されている。また、城門については野洲甫の

浄専寺の表門として移築されている。

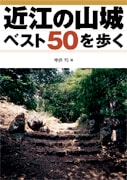

将軍上洛用の施設として築かれた御茶屋御殿が近江で

はこの伊庭御殿、永原御殿のほか、柏原御殿、水口御殿

と四ヵ所にわたって築かれていた。街道が交差する近江

をよく表しているといえよう。近世の城郭類似遺構とし

て、ぜひとも訪ねたい史跡である。

(中井均)

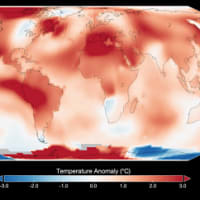

伊庭といえば、近江国出身の明治時代の実業家、第二

代住友総理事が思いついた。「別子銅山中興の祖」と

言われ、「東の足尾、西の別子」と言われ住友新居浜

精錬所の煙害問題の解決にあたった。植林など環境復

元にも心血を注ぎ、企業の社会的責任の先駆者とも言わ

れるが、ヴォーリズの設計した旧伊庭家住宅とも関係した

り佐々木源氏とも関わりがありそうだ。ここは「近江の思想」

として考えてみるのも面白いから残件扱いに。

● 奇祭「伊庭の坂下し祭」

毎年5月4日、伊庭の大浜神社・山麓の望湖神社・繖山(八

王子山)山頂の繖峰三神社の祭礼で、特に三基の神輿が繖

山頂に引き上げられ、そして下ろされる神事が注目される。

日吉大社の山王祭の神輿上げ神事にちなむとも伝えられる。

神輿の坂下しはみもので、山頂から山麓まで500メートル、

標高差170メートルを一気に下る。途中、岩場を始め難所が

多く、先導役の指揮に合わせ、担ぎ手の若衆によつて盛大に

執り行われる。

【脚注及びリンク】

-------------------------------------------------

1.佐々木六角氏およびその家臣団の城郭 近江の城50選.

2.永原御殿跡現地説明会資料 野洲市

3.伊庭の坂下し祭 滋賀文化のススメ

4. 朝鮮人街道 Wikipedia

5. 第2回東近江の歴史散歩への誘い~亀塚古墳 youtube

6. 伊庭御殿 - お城へ行こう!

-------------------------------------------------