東野山城は大正十一年(1583)の賤ケ岳の合戦の

際に、多数構築された城砦のひとつで左禰山城とも呼ば

れる。城は比高約260メートルの山頂に位置し、山麓

の北国街道はもとより周辺の堂木山・神明山・林谷山・

岩崎山などの城砦を一望の下に俯瞰できる,

賤ケ岳合戦以前にも在地の土豪東野氏の詰城として使

われたと言われているが詳細は不明である。柴田勝家・

羽柴秀吉両軍が争った賤ケ岳合戦では、堀久太郎秀政が

羽柴勢の中で最も早く当城に布陣している。羽柴勢の城

砦では、最前列東端にあり、街道東側の稜線上を抑える

要衝でもあるため、確保が急がれたのであろう。

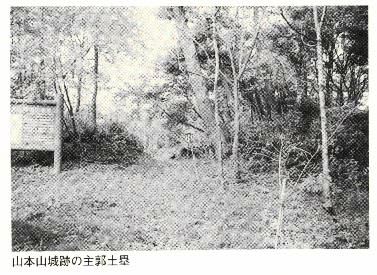

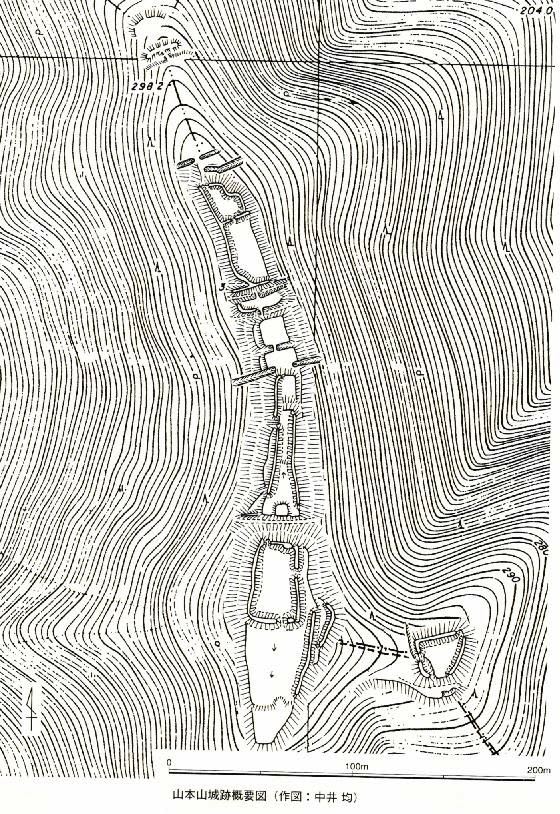

かなり比高の大きい山上にも関わらず、山頂付近は緩

斜面の広がる地形であり横組や土塁、横矢が多用されて

いる。城は横組と土塁に囲まれた中心部と、その外側か

らなる二重構造となっている。

中心部は大きく分けて三つの曲輪からなる,最高所に

あたる曲輪Iは、南側の曲輪Ⅱへ通じる通路こそ単純な

平虎口であるが、土塁・横堀の外側へ通じるニヵ所の虎

口は複雑な構造を呈する,このうち北側は二本の土塁を

重ねて喰い違い虎口とし、東側は平虎口にみえるが横堀

をはさんだ西側の曲輪内から横矢が掛かる。いずれも突

破することは難しい構造である。

曲輪Ⅱは南側へ虎口が開口しているが、横堀に架かっ

た土橋の前には土塁で囲まれた方形の枡形の空間があ

り、馬出し状の虎口となっている。これは枡形から城外

へ出撃する際には、曲輪Hからの援護が受けられる一方、

占領されてもすぐに奪回できる防御に有利な構造であ

る。西側の塁線は曲輪Ⅲ南側の横堀へ横矢掛かりとなっ

ており、南東隅も地形に合わせたためか屈曲して横矢が

掛かる構造となっている。

曲輪Ⅲは南西へ下降する地形となり、内部は小さな段

や土塁が錯綜し不明瞭である。しかし敵の正面方向とな

る北側は急斜面にも関わらず横堀と土塁で囲んでいる。

また北販隅と東側を囲む土塁は城内で最大のもので、

曲輪I・Ⅱへ優位になっている。曲輪Ⅱへ通じる虎口は

字虎口でⅡ側のほうが高く、南西へ開口する虎口も若干

喰違い気味になるだけである。前者は曲輪Ⅱへの城内通

路であり、後者は急斜面に面し後述する防衛ラインの内

側にもあたることから、嘔純な構造に留まったものかも

しれない。

このように中心部は、曲輪内部は小さな段や土塁で仕

切られ削平が十分でないものの、横矢や虎口構造などの

防御施設は非常に堅固である。なお、三つの曲輪はどれ

が主郭であるかわかりにくいが、城内ルートの終点や土

塁の配置から、最高所でないものの曲輪Ⅲとみられる。

曲輪IとⅡからはそれぞれ東と南へ向かって竪堀がのび

ており、城の中心部を迂回出来ないように、稜線上の緩

斜面を遮断する役割を担っている。

横堀・土塁で囲まれた中心部の南北の外側も緩やかな

平坦面が広がっているが、そのさらに外側に堀切や虎口

が設けられていることから、この部分には中心部に入り

きれない兵の駐屯空間として利用されたと考えられる。

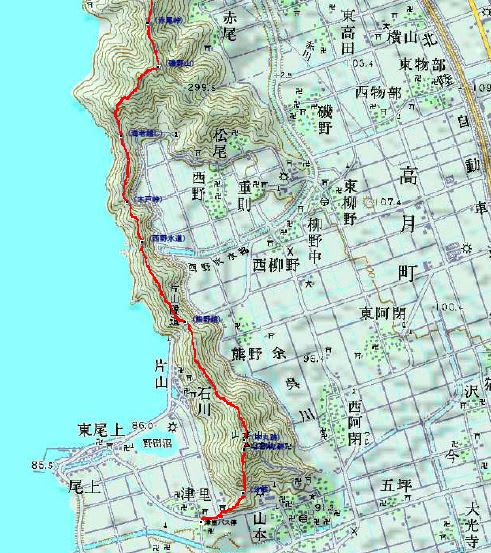

また、東野山城から南西方向の余呉小学校へのびる尾

根上にも土塁や削平地が構築されており(菖蒲谷砦)、

余呉谷をはさんだ堂木山砦・御明山砦と並んで防衛ライ

ンが形成されていたことをうかがわせる。谷の平地部分

には横列を設けて柴田勢の南下ルートとなる北国街道を

封鎖したのであろう。

曲輪を囲む土塁・横堀からなる塁線はいずれも直線的

で隅は直角に近い。これらは喰違いや馬出し状の虎口、

外側の駐屯空間の存在と合わせて織豊系陣城の特徴であ

り、玄蕃尾城や田上山城、その他の賤ケ岳合戦城砦群と

共に、城郭の変遷を辿る上で天正十一年という時期の限

られた遺構として重要な位置を占めている。

東野山城は現在、余呉町史跡として整備されているが、

林道の開通によって中心部から東と南へのびる竪堀や、

曲輪Ⅲの先端部分、北端の堀切などの一部が削られてし

たったのは惜しまれる。

(早川 圭)

出典:

【エピソード】

【脚注及びリンク】

---------------------------------------------

1.東野山砦 /城跡巡り備忘録 滋賀県

2. 東野山城、鎌刃城公式サイト

3. 堀秀政 - Wikipedia

4. 『堀家の歴史』堀直敬著、堀家の歴史研究会、1967年

5. 東野山砦 賤ヶ岳砦 岩崎山砦 大岩山砦 余湖

6. 前田利家と賤ヶ岳の戦い

7. 和泉事典シリーズ27 戦国軍記事典 - 天下統一篇

--------------------------------------------------