たまたま一日空いたので、映画を観に行きました。

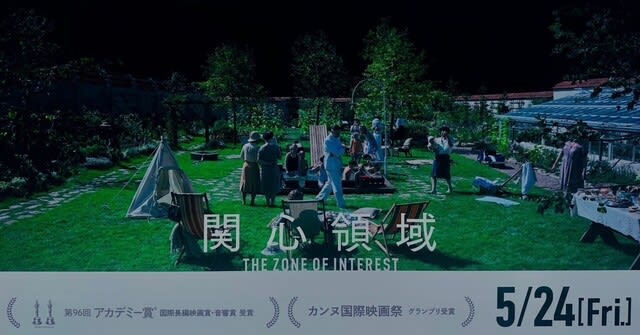

「猿の惑星」か「関心領域」か迷ったのだけど、賞をいっぱい取っている「関心領域」にしました。

これ、冒頭で画面が白いまま不気味な音だけがしばらく続くのですよ。

機械故障したのか?と思うほど。

それからようやく小鳥の声が聞こえ、夏の川で一家が川遊びをしている平和な光景が見えてきます。

この一家、あのナチスの悪名高いルドルフ・ヘスの一家なのでした。

ヘスの一家はアウシュビッツの収容所の隣に住んでいます。

一戸建ての大きな家と広い庭にはプールや温室まである。

子どもは5人、一番下の子はまだ赤ん坊。

一家は実にのんびりと休日を楽しみ、友人たちを呼んでパーティをやったりするのですが、

塀の向こうにはアウシュビッツの収容所の建物が見え、煙突からは煙がもくもく立ち昇り、

時折銃声や悲鳴や怒声が聞こえてきます。

でも、ヘス一家は何喰わぬ顔で日常を送っている、その不気味さ。

何より通奏低音のように流れる焼却炉のゴーッという音。

臭いだってすさまじいだろうに、よくあんなところで平気で暮らしていけるもんだ、

と観ている側は思うわけです。

いやあ、気持ち悪い映画だった。

もうずっと吐き気のようなものを感じていました。それでも途中で寝落ちしそうになったくらい起伏の少ない、平坦なドキュメンタリーのような映画でした。

でも、お腹に堪える気味悪さでした。

しばらく何も食べられない感じ。

最後にヘスが、焼却炉の代わりにガス室にすれば一度に大量に処分できると提案し、上層部がそれを受け入れるというシーンがあります。

その帰り、ヘスは階段を下りて行くのですが、突然吐き気に襲われるのですね。

以前ここでも紹介したハンナ・アーレントは「全体主義の起源」の中で(2020年11月20日の記事参)、

「全体主義運動は一貫性をそなえた嘘の世界をつくりだす」

と言っているのですが、ヘスの家族はまさにこの嘘の世界の中で、自分たちだけは特権階級で豊かな暮らしを享受する資格があるのだと思い込み、隣で何が起きているかには全く無関心で生きている。

しかし、ある時ヘスの妻の母親が訪ねてきて、この家の異様さに気づいてさっさと逃げだすというシーンもありました。

彼らは全く無関心なのかというと、そうでもないのではないか。実は無関心を装ってはいるけれど、ちゃんと気づいていて、しかしそれを感じないように心を閉ざし、これでいいのだと自らに言い聞かせながら、毎日を過ごしているのではないか、という気がしました。

屠殺場(今は食肉処理場と言わなくてはいけないようですが)で働いている人がいちいち牛や豚の気持ちを感じていては仕事にならない。それと同じような心理なのではないか。人間と牛や豚は違う、と言われるかもしれないけれど、ユダヤ人は悪である、とレッテルを貼ったらもう牛や豚と一緒なのです。あな恐ろしや。

そして、実は私たちも同じようなことをしているのかもしれない。

私とお前は違う、と境界線を引いたとたん、何をしてもかまわなくなる。

愛は統合する力であり、悪は分断である、と何かで読んだのですが、だとすると境界線を引いた瞬間に悪は生まれるのかもしれない。

いやあ、それにしても、気味の悪い映画でした。

若い人たちは見たほうがいいです。世界で何が起きていたのかを知るために。

でも、私の年だともうちょっと楽しい映画のほうがいいかな。

やっぱり「猿の惑星」見ればよかったかも・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます