観てきました!

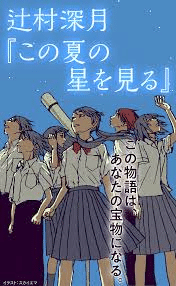

「この夏の星を見る」の映画バージョン。

(原作本については2023年7月24 日の記事参照)

すごく期待して行ったのです。

よかった、といえばよかった。

ずいぶん泣いたし。

もうね、星空や望遠鏡が登場するたびに涙が溢れてくる私は変態か?

それに、映像化されて初めてわかることってたくさんあるから。

たとえば、ナスミス望遠鏡ってこういうやつだったのね、とか、スターキャッチコンテストの手作り望遠鏡ってこうやって作ってたのねとか、スターキャッチコンテストのやり方とか、長崎五島の風景や星空とか・・

(特に五島の風景は私が育った愛媛と似ているのでなつかしかったなあ・・)

映像化して初めてわかる細部というものがあるので、これは本を読んだだけではわからなかったことです。

なので、私としては大満足。

でも、これ、原作読んでない人にわかるのだろうか?

という疑問が残りました。

何しろコロナ禍の高校生たちの話。

みんなマスクしてるのですよ。

しかも高校の制服といったらよく似ていて、誰がどの学校の生徒で、誰が誰なのか見分けがつかない。

原作の登場人物たち、皆とてもユニークで、映画を見ると実物と対面したような感動があるのですが、原作読んでない人には、それぞれの違いってわかるんだろうか?

ちなみにブログに書いた原作の紹介はこちら。

「コロナ禍で部活や学校行事もままならない中、砂浦三高の天文部の生徒たちが、手作り望遠鏡を通して、遠く離れた中学や高校の天文部、理科部の生徒たちとオンラインで交流し、やがてその輪が広がっていき、夏休みには、オンラインでスターキャッチコンテストというコンテストを開催するに至る、というストーリーです」

登場人物の紹介は以下のとおり。

「まず登場するのが、茨城県立砂浦第三高校の天文部の生徒たち。

溪本亜紗(あさ・高2)、飯塚凛久(りく・高2)、天文部部長の晴菜先輩(高3)、天文部顧問の綿引先生。この先生が実にユニークでね。彼らは天体望遠鏡を手作りしています。

ネットで調べたら、実際に茨城県の高校生たちが天体望遠鏡を手作りしているサイトが出てきてびっくり。かなり綿密に取材して作られた小説のようです。

次に登場するのが、東京の渋谷区立ひばり森中学、理科部。

安藤真宙(まひろ・男子)そして中井天音(あまね・女子)共に中2。

それから、長崎県五島列島にある泉水高校の生徒たち。

佐々野円華(まどか・女子)、円華のクラスメートの武藤と小山(男子)。そして、以前クラスメートだったけれど東京に転校していった輿(こし・男子)いずれも高2。それから、五島の天文台館長の才津・・

等々が中心人物ですが、他にもいっぱい登場人物がいるので、頭の中を整理しながら読まないとごちゃごちゃになりそうです。それぞれの章ごとに、砂浦三高とかひばり森中学とか泉水高校とかの物語が展開していきます。」

まあ、わからなくても、物語が進んでいくうちに次第にわかってくるとは思うのですが。

コロナ禍で友だちも会えず部活も出来ず、鬱屈した中高生たちが彼らの貴重な夏休みをいかにして価値あるものに変えることができるか、というのが基本的なテーマなので、成功だといえば成功なんでしょう。

そもそも、あの長編を2時間の映画にするのは無理がある。

できれば、映画化ではなくドラマ化して、それぞれの生徒たちをもう少し丁寧に追いかけてほしかったなあ、というのが私の感想です。

でも、視覚化したからこそわかることっていっぱいあって、

望遠鏡もそうだし、高校生たちって今も昔も大して変わらないのね、というのもそうだし、人生の中で中高時代の青春真っただ中って本当に貴重な時間だったんだなあ、というのも実感として感じました。

そして、中高生にはものすごい底力があるということ。

コロナ禍のような不条理な現実に立ち向かい、それを乗り越えて大きく躍進する力があるということ。

その力を掘り起こし、彼らの未来につなげるのが大人の役目だということ。

先生に限らず親として社会人として、彼らの力をもっともっと引き出すことができるようになれば、社会は日本は変わるんじゃないだろうか・・

というようなことを感じました。

いずれにせよ、青春直球ど真ん中の物語なので、できれば皆さん、映画観る前に原作を読んでおきましょう!

原作、本当にお勧めです!

(これはnoteにアップした記事です)