前回の続き。

おとなの宇宙の学校第3回の2時限目は手作り凧と空飛ぶたねのモデルを作る、という実験でした。

「皆さんはツバメとスズメの飛び方の違いを知ってますか?」

という質問から始まったこの講座。

ツバメは空中を滑空し、スズメは羽ばたく。

同じ空を飛ぶ鳥でも、飛び方には違いがあります。

二宮忠八もこうして鳥たちを観察し、飛行器を発明したことを思い出しました。

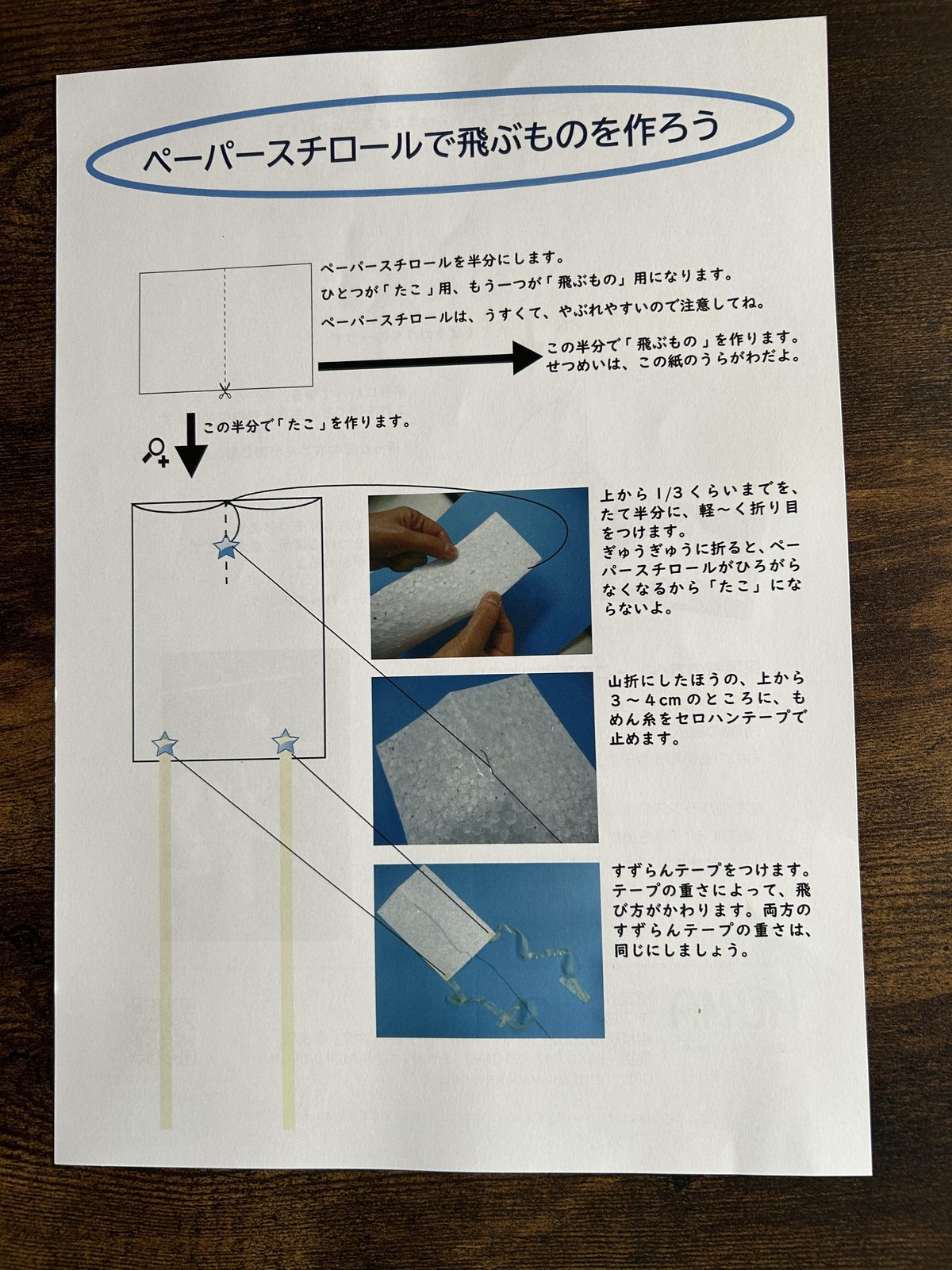

今回はまず「ペーパースチロールで飛ぶものを作ろう」

ということで、ペーパースチロール(発砲スチロールを薄いシートにしたもの)で凧を作る、という実験をやりました。

まずは空の上にあがる、というところからです。

図のようにペーパースチロールに2本の細いしっぽを取り付けて、上部の中央を少し折り曲げ、上から三分の一くらいの所に糸を貼り付けます。

糸の先端を持って走ると凧のように舞い上がる、という実験です。

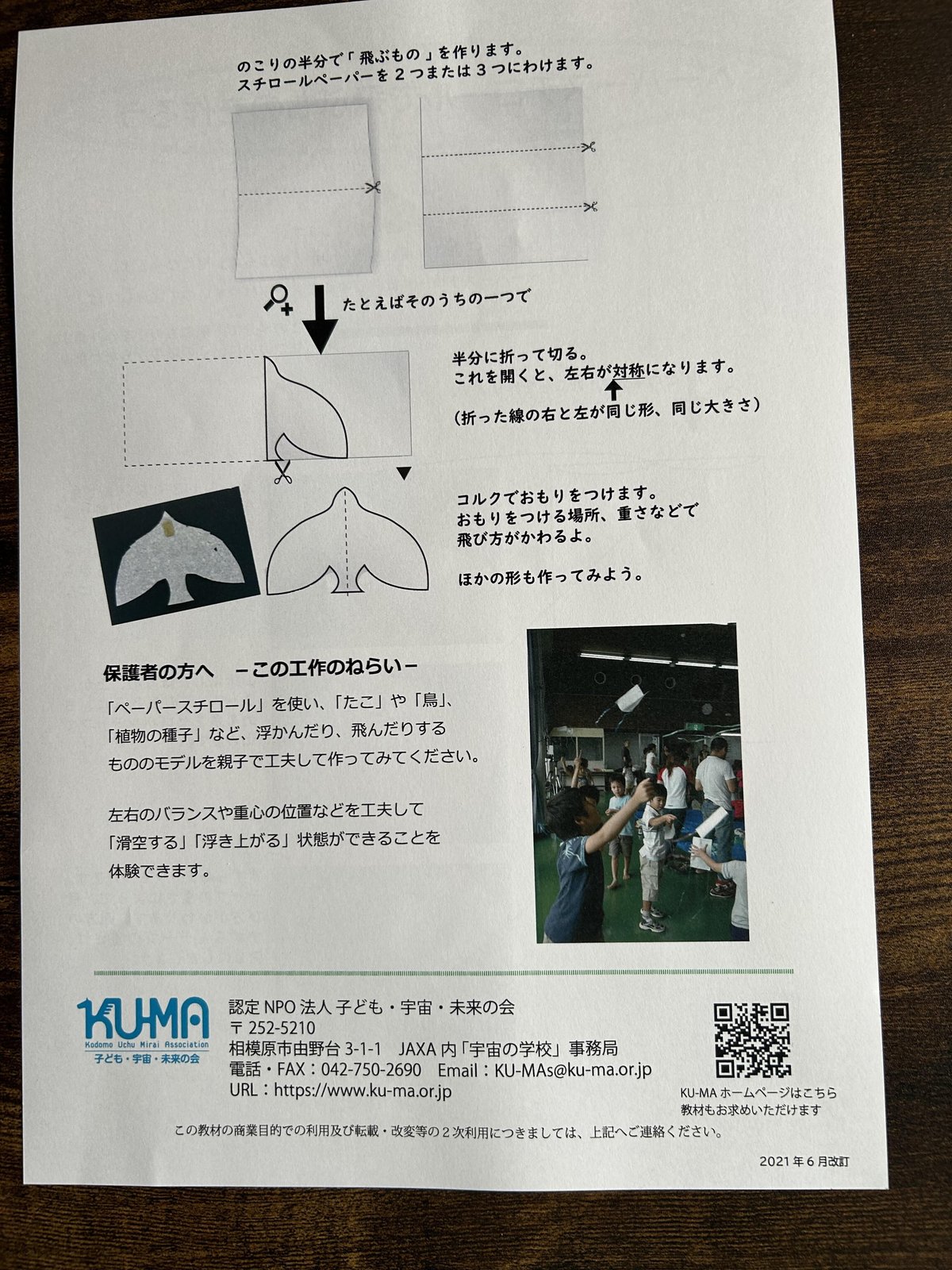

それから今度はペーパースチロールで、空飛ぶ種をモデルにしたグライダーを作りました。

これはツバメのように滑空して空を飛ぶモノですね。

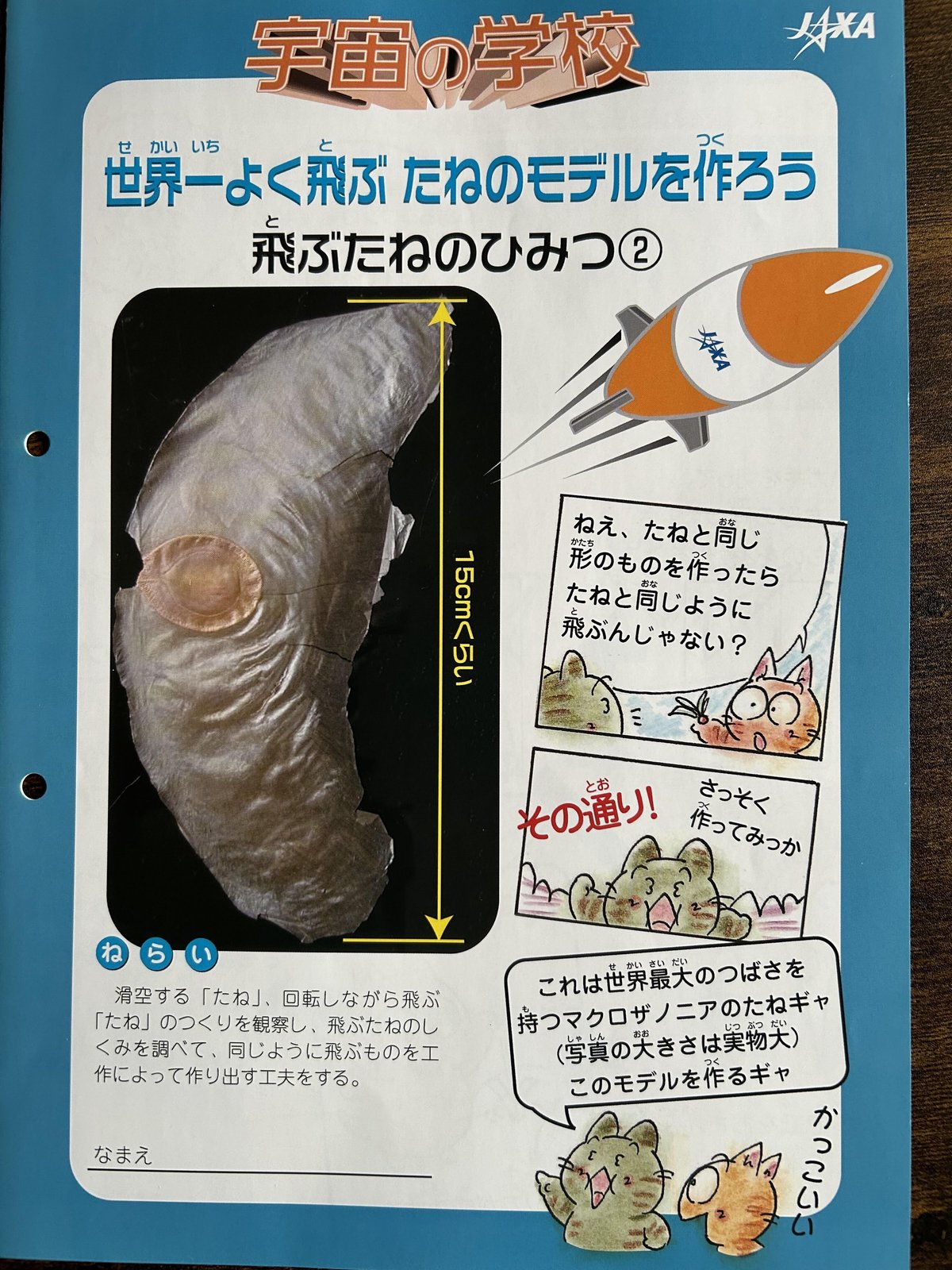

これは配付された資料ですが、この種はアルソミトラといって、実在する種です。15㎝といったらかなり巨大。

これはアルソミトラが空を滑空している動画です。実に優雅。

このアルソミトラを作っちゃおうというのです。

ペーパースチロールで空飛ぶ鳥のような形を切り抜いて、頭部にコルクの錘をつけます。

すごく簡単な作りだけど、これがけっこう飛ぶんです。

皆が作った鳥たちが教室のなかを優雅に飛び回る様子はなかなかのものでした。

また、残りのペーパースチロールで、

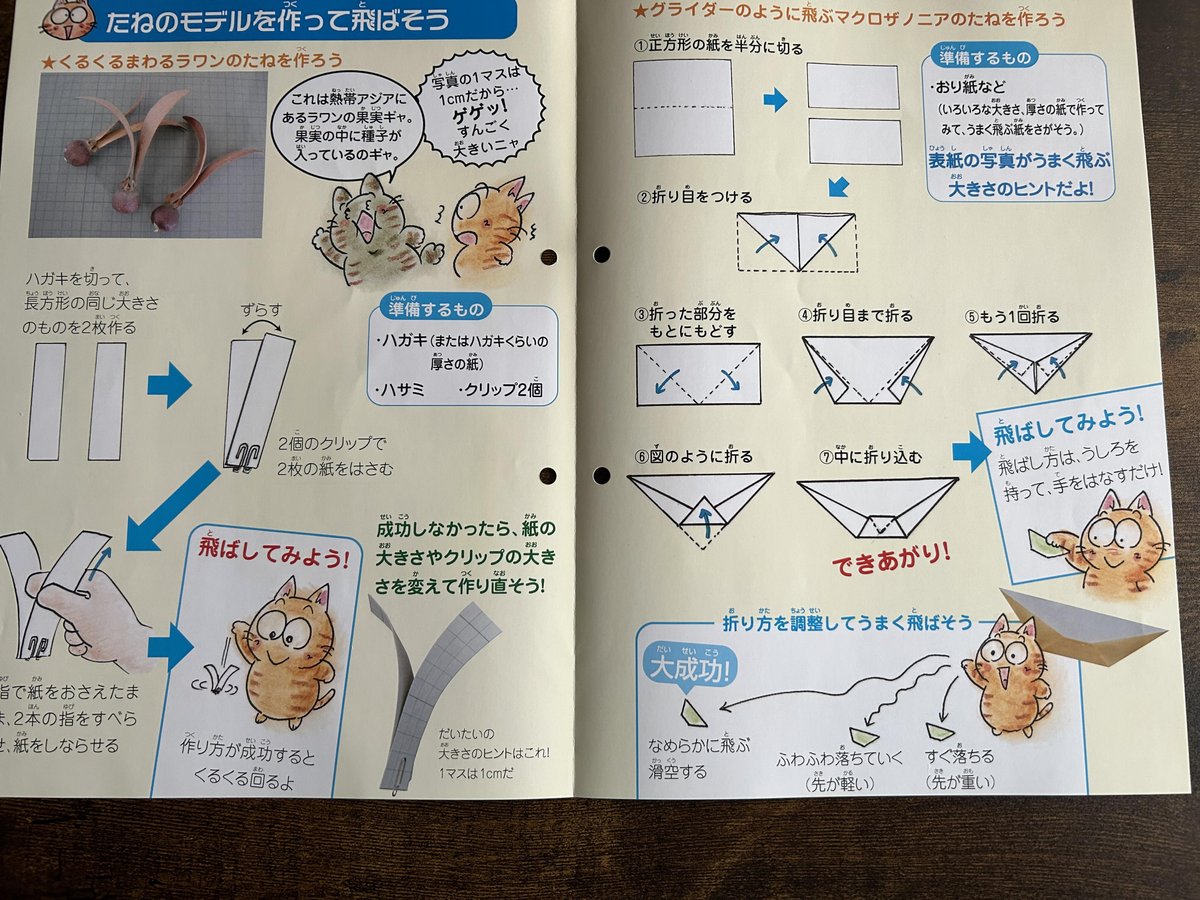

くるくる回転しながら落ちるラワンの種の模型も作りました。羽根つきの羽根と同じですね。

これもクルクルとよく回転しながら落ちていきました。

というわけで、とっても楽しい2時限目でした。

これで「おとなの宇宙の学校」の全行程が終了したわけです。

楽しかったなあ。

終わってしまうのが残念です。

また来年参加しようと思っています。

終わってから、KUーMAというプロジェクトに参加しませんかとお誘いを受けました。

https://www.ku-ma.or.jp/

今検討中です。