新星第5回・名人は誰だ?

日曜日、早めの6時開演。

大看板、四名。

七分の入り、ゆったりとした空気の客席。

一、露の新幸・・・・・・・・・・・・「金明竹」

新治さんのお弟子さん、声は大きいし、しっかりした口調。

あとで聞くと、43才の新人さんと・・・

やはり人生経験豊富で、落ち着いていますな。

噺は、「金明竹」、今日出ておられる阿か枝さんの十八番ネタ。

あのたて弁の凄さはないが、じっくり楽しめる。

丁稚の定吉のこましゃくれた、悪知恵がもう少し垣間見える方が

楽しめる様な・・・・そんな気にさせる一席でおました。

でもお上手、熟成新人、新幸さんでおました。

二、桂米輔・・・・・・・・・・・・・・「ろくろ首」

いぶし銀の味、米輔さん。

次の台詞がでてくるまでの独特の間。

これから、ますます高齢化に向かうお師匠さんたち。

十五年後には、高座に上がるだけで拍手喝采の、

まさに名人の域に達していたり。

味はますます、熟成する、米輔さんでおます。

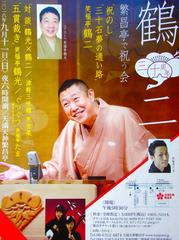

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・「餅屋問答」

一方変わって、ご陽気な鶴二さんの高座。

本日は、気楽気ままに、「餅屋問答」を・・・・。

あの沙弥宅善の「無言の行中」の解釈は・・・・

「第一に『大和尚の胸中は』と問うたところ『大海の如し』とのお答え。

次に『十法世界は』と尋ねると『五戒で保つ』。

最後に『三尊の弥陀は』と問えば、『目の下にあり』とのお答え」

普段でも、勝手に解釈されるってことありますな。

まあ、ご自分の都合のよい方に解釈されるのが常でおますが。

肩の荷の下りた、ご陽気な鶴二さんの落語、よろしおましたな。

四、桂梅団治・・・・・・・・・・・・「宇治の柴舟」

噺の最初の入りは、「崇徳院」さんと同じ。

手伝いの熊さんが、若旦那の恋ワずらいの原因を聞きだす。

この噺、確か先代の春蝶さんで聴いたことがあるような・・・。

まあ恋なんて、病気みたいなもんですから、美人画に恋するなんっても

あるようなないような・・・人妻では生々しいのでここは落語、

ちょいとひねって美人画ということで・・・・・。

でも、舞台が宇治というのが粋ですな。

天保山でも、毛馬でも、伏見でももう一つ・・・・宇治。

そうか、オチの茶柱で、お茶所でないあきまへんねんな。

五、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・「豊竹屋」

趣味にはしる、趣味にはまる、って愉しいことですな。

この義太夫好きの豊竹屋節衛門さんと口三味線の花梨胴八さん。

趣味の合う者どうしが会うと、お手合わせのたのしいこと。

そのたのしさが伝わってくる。

でも浄瑠璃って難しいですな、太夫さん声は悪いが台詞も聞き取りやすく

すんなりこちらへ伝わってくるのに、阿か枝さん、高音で美声なのに

所々聞き取り難いのはなぜ、難しいもんですな。

六、桂春若・・・・・・・・・・・・・・「井戸の茶碗」

井戸の茶碗、屑やの清兵衛さん、千代田卜斎、高木作左衛門、

でてくる人がすべて善人・・・・・・気持ちの好い噺。

でも、お嬢さんの花嫁姿、是非見てみたいもんですな。

お金とはあるに越したことはないですが、あるというだけで

幸せとは限らないというのは、周りでもよく見かけますな。

今の生活に、ある種の満足を感じながら、心の豊かさが大切ですな。

心豊かにしてくれる、春若さんの「井戸の茶碗」の一席でおました。

ああ、それと、いつものように、茶碗を見たいという高木作左衛門

のお殿さん、

春若さんが私淑している、談志さんのものまねで登場でおました。

(愉しいですな)

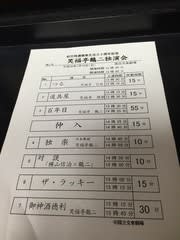

新生第5回・名人は誰だ?

2018年8月12日(日)午後6:00開演

天満天神繁昌亭

一、露の新幸・・・・・・・・・・・・「金明竹」

二、桂米輔・・・・・・・・・・・・・・「ろくろ首」

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・「餅屋問答」

四、桂梅団治・・・・・・・・・・・・「宇治の柴舟」

仲入り

五、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・「豊竹屋」

六、桂春若・・・・・・・・・・・・・・「井戸の茶碗」

三味線・・入谷和女

次回、「新生第六回・名人は誰だ?」は、

平成30年12月12日(水)18:30開演