昔の写真についての情報を追記しました。(3/6)

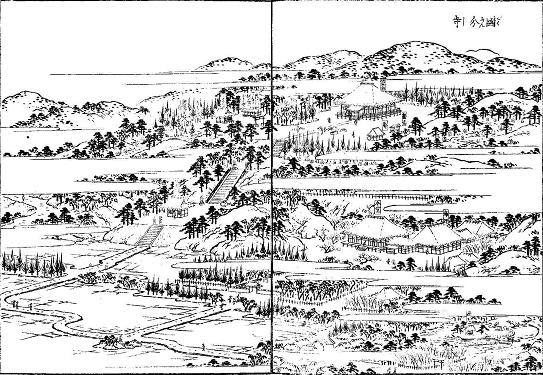

江戸名所図会 巻之三 天璣之部に「国分寺」および「国分寺伽藍旧跡」という絵があります。

ちくま学芸文庫『新訂 江戸名所図会3』市古夏生・鈴木健一校訂 筑摩書房pp.360-361

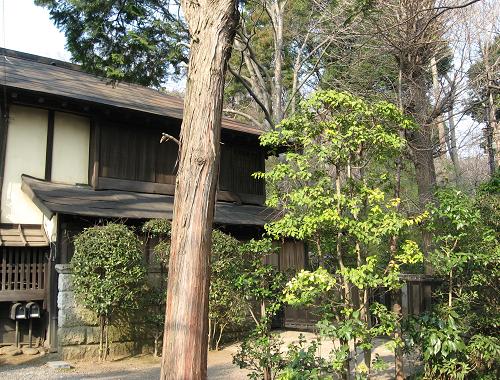

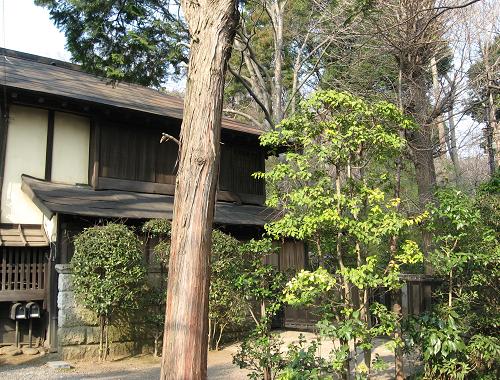

左の絵の、下の階段を登ったところにあるのが「仁王門」です。現地の案内板(国分寺市教育委員会)によると「宝暦年間(1751-1763)に建立された入母屋造の八脚門」とあります。

<仁王門を南から>

(『アルバム国分寺』国分寺市発行 平成6年 p.150に「中門跡/昭和40年ごろ 西元町三丁目」という写真がある。この写真のよりもっと南から撮ったもののようであるが、撮影方向はだいたい同じと思われる。)

そこから階段を2つ上がって、右の絵の一番上に描かれているお堂が「薬師堂」です。これも現地案内板によれば、「建武二年(1335)に新田義貞の寄進により国分僧寺の金堂跡付近に建立されたと伝えられているもので、その後、享保元年(1716)に修復されましたが、宝暦年間(1751-1763)に現在地で再建されたものです。」とあります。

(同じく『アルバム国分寺』p.149に「薬師堂/大正10年ごろ 西元町一丁目」という写真がある。)

右の絵の右下に「弁天」と書かれていて、池と中島が描かれている部分がありますが、これが「真姿の池」のようです。実際の真姿の池はこの絵の位置よりも、もうすこし本堂から距離があるように思います。絵の中の「たなびく雲(霞)」は、あるいは距離を縮めて書いているという記号なのかもしれません。

<お鷹の道>

<お鷹の道>

絵に描かれている各部分は、現地で大体確認できましたが、この絵が描かれた(と想定される)方向からは、現在は、地上から全体を見通せるポイントがありませんでした(住宅や樹木で視界が遮られるため)。すこし離れた場所にある高層住宅の上層階から望遠で撮ればあるいは近い雰囲気の絵になるかなと思う場所がありましたが、勝手に立ち入るわけにもいかないので今回は断念です。

ちくま学芸文庫『新訂 江戸名所図会3』市古夏生・鈴木健一校訂 筑摩書房pp.362-363

鳥よけの鳴子のようなものが吊ってあり、右側の絵の女性二人と、左の絵の奥の人物は稲刈りをしているようです。

(金堂跡付近の写真は『アルバム国分寺』p.147-149に昭和33年ごろのものと昭和36年のものが、『写真集 目でみる多摩の一世紀』多摩百年史研究会編 けやき出版 平成5年pp.26-27に昭和38年2月のものが載っています。)

この絵には大きな礎石が一つ描かれていますが、現地にある礎石のうちで、もっともそれらしそうなものを写してみました。

(同じく『アルバム国分寺』p.148に「礎石/大正10年ごろ 西元町二丁目」という写真がある。上の写真とは違う場所であるが、礎石の間には作物(麦?)が整然と植えられている。)

このあたり、歴史公園として整備する計画があるそうです。どんな風な整備が行われるのかは、ここの西にある「国分尼寺」の整備状況を見ればだいたいの想像ができそうです。ともあれ、この周辺は、国分寺崖線沿いの緑を背景にして、平地部にも、まだいくらか畑や樹林なども残っています。平地でまとまったスペースが残っているところは、多摩地区では本当に貴重ですので、公園化には期待しています。

<西側から>

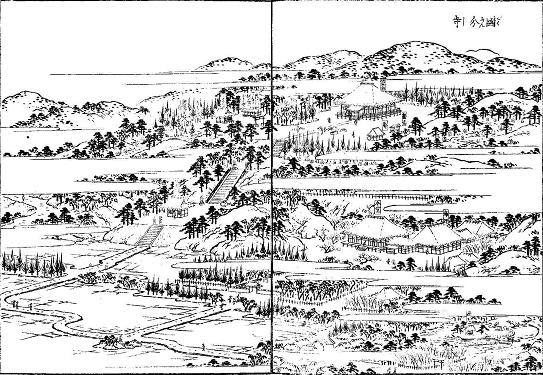

江戸名所図会 巻之三 天璣之部に「国分寺」および「国分寺伽藍旧跡」という絵があります。

ちくま学芸文庫『新訂 江戸名所図会3』市古夏生・鈴木健一校訂 筑摩書房pp.360-361

左の絵の、下の階段を登ったところにあるのが「仁王門」です。現地の案内板(国分寺市教育委員会)によると「宝暦年間(1751-1763)に建立された入母屋造の八脚門」とあります。

<仁王門を南から>

(『アルバム国分寺』国分寺市発行 平成6年 p.150に「中門跡/昭和40年ごろ 西元町三丁目」という写真がある。この写真のよりもっと南から撮ったもののようであるが、撮影方向はだいたい同じと思われる。)

そこから階段を2つ上がって、右の絵の一番上に描かれているお堂が「薬師堂」です。これも現地案内板によれば、「建武二年(1335)に新田義貞の寄進により国分僧寺の金堂跡付近に建立されたと伝えられているもので、その後、享保元年(1716)に修復されましたが、宝暦年間(1751-1763)に現在地で再建されたものです。」とあります。

(同じく『アルバム国分寺』p.149に「薬師堂/大正10年ごろ 西元町一丁目」という写真がある。)

右の絵の右下に「弁天」と書かれていて、池と中島が描かれている部分がありますが、これが「真姿の池」のようです。実際の真姿の池はこの絵の位置よりも、もうすこし本堂から距離があるように思います。絵の中の「たなびく雲(霞)」は、あるいは距離を縮めて書いているという記号なのかもしれません。

<お鷹の道>

<お鷹の道>

絵に描かれている各部分は、現地で大体確認できましたが、この絵が描かれた(と想定される)方向からは、現在は、地上から全体を見通せるポイントがありませんでした(住宅や樹木で視界が遮られるため)。すこし離れた場所にある高層住宅の上層階から望遠で撮ればあるいは近い雰囲気の絵になるかなと思う場所がありましたが、勝手に立ち入るわけにもいかないので今回は断念です。

ちくま学芸文庫『新訂 江戸名所図会3』市古夏生・鈴木健一校訂 筑摩書房pp.362-363

鳥よけの鳴子のようなものが吊ってあり、右側の絵の女性二人と、左の絵の奥の人物は稲刈りをしているようです。

(金堂跡付近の写真は『アルバム国分寺』p.147-149に昭和33年ごろのものと昭和36年のものが、『写真集 目でみる多摩の一世紀』多摩百年史研究会編 けやき出版 平成5年pp.26-27に昭和38年2月のものが載っています。)

この絵には大きな礎石が一つ描かれていますが、現地にある礎石のうちで、もっともそれらしそうなものを写してみました。

(同じく『アルバム国分寺』p.148に「礎石/大正10年ごろ 西元町二丁目」という写真がある。上の写真とは違う場所であるが、礎石の間には作物(麦?)が整然と植えられている。)

このあたり、歴史公園として整備する計画があるそうです。どんな風な整備が行われるのかは、ここの西にある「国分尼寺」の整備状況を見ればだいたいの想像ができそうです。ともあれ、この周辺は、国分寺崖線沿いの緑を背景にして、平地部にも、まだいくらか畑や樹林なども残っています。平地でまとまったスペースが残っているところは、多摩地区では本当に貴重ですので、公園化には期待しています。

<西側から>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます