<亀久保の歩道橋から、川越街道(南東方向)を。右が旧道>

ふじみの市の「武蔵野」周辺についての補足です。

●武蔵野圖

まずはじめに、『新編 武蔵風土記稿』の「武蔵野圖」ですが、ふじみの市のページに小さい図が載っていましたので、紹介しておきます。http://www.city.fujimino.saitama.jp/profile/introduction/history/10.html

この図は、ふじみの市の「大井郷土資料館」(大井中央2-19-5)の常設展示でもパネル展示されており、また事務所入り口脇には拡大複製したものが掲げられていました。

さらに、販売されている図書「図説大井の歴史」のカバーもこの図です。

これらをみると、富士山の下に「下富村」、右に「下赤坂村」、下に「亀窪村」、左に「上富邑」「木宮地蔵堂」と書かれており、萱場の周囲には松が植えられています。

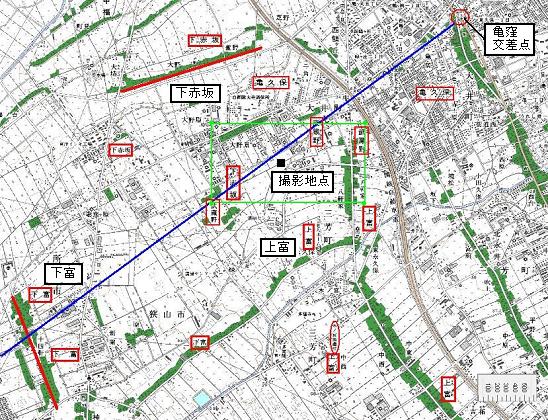

現代の地図上にこれらの位置を印してみました。

杉本智彦『カシミール3D図解実例集初級編』(実業の日本社)からコピーし加工。

この地図の説明です。

1.亀窪村の位置を川越街道の亀窪歩道橋付近とし赤丸で囲み、富士山の頂上付近と結んだ線を青で引きました。

2.「木宮地蔵堂」の位置は赤の楕円で囲みました。

3.「下赤坂」「上富」「下富」「亀窪」「武蔵野」の地名を赤四角で囲いました。

4.東西15町、南北八町を黄緑の四角で示しました。位置は、「武蔵野」の地名になるべくかかるようにしました。ここが絵の武蔵野の範囲というわけではありません。1町=109mとしています。

5.明治期の地図を見た記憶を基に、「下赤坂」と「下富(十四軒)」の集落を赤の直線で引いて見ました。

●武蔵野原之全図

三芳町立歴史民俗資料館・三芳町教育委員会編集のパンフレット「三富新田の開拓」(同資料館で無料で配布されている)をみると、文化15年「川越松山巡覧図誌」所収の「武蔵野原之全図」というのが載っています。こちらは上富あたりから日光や秩父の方向を描いています。

<三芳町立歴史民俗資料館 ちょうど良いタイミングで企画展 「地図にみる明治の三芳」(7月15日まで)をやっていた。>

三芳町立歴史民俗資料館http://www.jade.dti.ne.jp/~miyoshir/

●くぬぎ山

前回の写真の背景に写っているのは、ダイオキシンで話題になった「くぬぎ山」だった。(このあたりだったとは知らなかった)

「くぬぎ山」について私はほとんど知らないので、検索結果から、いくつかのサイトを紹介してみます。

1.埼玉西部・土と水と空気を守る会 (さいたま西部・ダイオキシン公害調停をすすめる会) 所沢ダイオキシン報告

http://www3.airnet.ne.jp/dioxin/index.html

2.埼玉県 くぬぎ山自然再生事業

くぬぎ山地区の概要

http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BD00/kunugiyama/chikugaiyou.html

くぬぎ山地区の歴史

http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BD00/kunugiyama/kyougikai/zentaikousou/z1-2.pdf

3.おおたかの森トラスト News くぬぎ山関連

http://www2.tba.t-com.ne.jp/ootakanomori/kunugi.htm