ダム建設により水没する前の中津川渓谷をビデオに撮っておこうと、1991年8月に、自転車で宮ヶ瀬に出かけました。

下流の愛川大橋の方から、石小屋をとおって、宮ヶ瀬まで行く予定でしたが、ダム工事が既に始まっていて、石小屋の手前で通行止めになっていました。

しかたがないので、津久井郡の「宮の前」の方から「虹の大橋」を渡って宮ヶ瀬(馬場、平沢)までいきました。

映像として手元に残っているのは、愛川大橋の下から写した中津川(現在でも水没していません)と、「虹の大橋」から写した落合あたりの谷(水没)、立ち退きの終わった馬場の集落(水没)、宮ヶ瀬大橋(注1)から写した中津川(水没)です。

先日このビデオ映像を見ていて、宮ヶ瀬大橋からの映像が、ベアトの写真の山並みと同じであることに気がつきました。(先日の鑓水の写真の撮影位置を探ってみようと考えたのも、これがきっかけでした。このブログを始めたことによる思わぬ副産物でした。)

今回は、この宮ヶ瀬大橋からの画像を取り上げてみます。

ビデオ画1 宮ヶ瀬大橋にて(やまびこ大橋が写っている)

ビデオ画2 宮ヶ瀬大橋にて(中津川上流方向。右岸が写っている。)

ビデオ画3 宮ヶ瀬大橋にて(中津川上流方向。右岸が写っている。ビデオ画2の右側から続くものである。左から川弟川が流入している。)

ビデオ画4 宮ヶ瀬大橋にて(中津川上流方向)

今回も、ベアトの写真の撮影位置について、詮索してみます。

その前に、宮ヶ瀬付近の地図を、1)ダム関連工事がはじまる以前のもの、2)ビデオを撮りにいった当時のころのもの、3)ダム湛水以後のものの3つ、載せておきます。「虹の大橋」と「やまびこ大橋」の位置を赤い線で記しましたので、3者の大体の対応がつくと思います。今回取り上げる、宮ヶ瀬大橋は,赤い点で記しました。

地図1 5万分の1地形図「上野原」昭和51年修正 国土地理院

地図2 5万分の1地形図「上野原」平成元年修正 国土地理院

地図3 杉本智彦『カシミール3D図解実例集初級編』(実業の日本社,2004年)より。縮尺は地図1,2とは異なる。

続いてベアトの写真を6葉紹介します。前回と同様開港資料館から転載許可をとって、『F.ベアト幕末日本写真集』(横浜開港資料館発行)からスキャンニングしたものです。

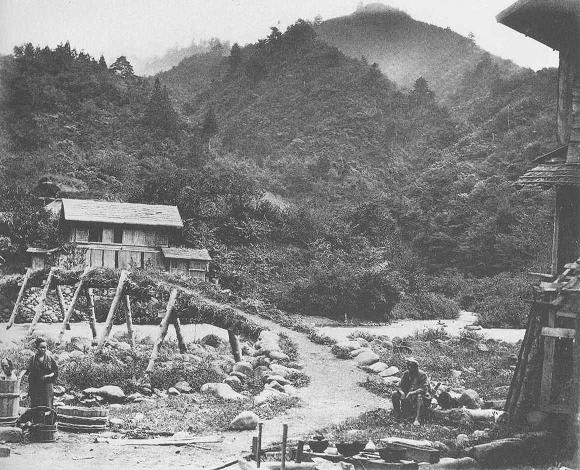

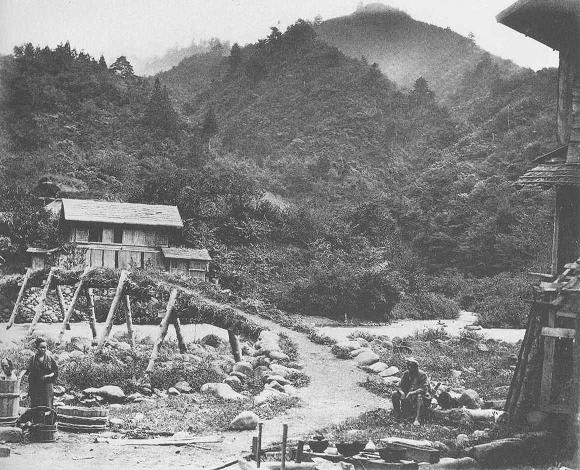

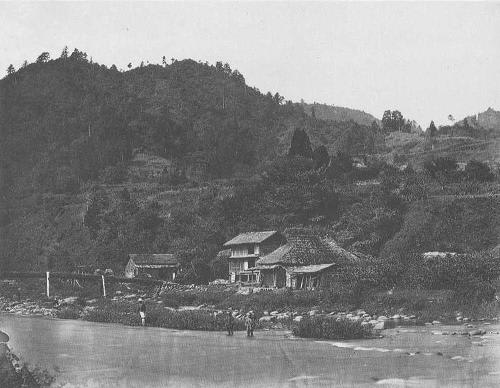

写真1 宮ヶ瀬の谷 (横浜開港資料館所蔵)

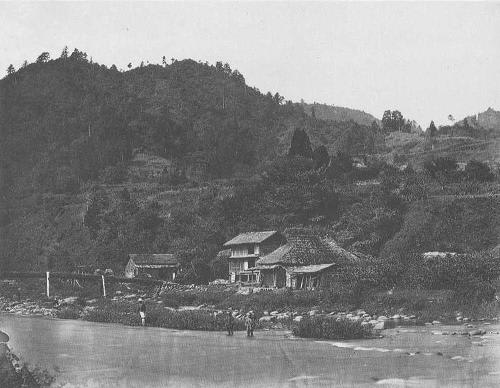

写真2 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

写真3 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

写真4 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

写真5 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

写真6 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

橋が写っている写真2-6については、ビデオ画と比べてみるとわかるとおり、撮影地点は、宮ヶ瀬大橋のあたりです(ベアトの写真に写っている橋は宮ヶ瀬大橋のご先祖様ということになります。注1参照)。この橋は既存文献でも特定されています(注2)。写真2、4には、小さな支流が合流しているのが写っていて、これは「川弟川」であることから、中津川の上流は写真の右側がであると決定できます。ビデオ画4と比べてみると、写真3も上流方向を写したものであることがわかります。

一方、写真1については、後藤和雄、松本逸也編『写真集甦る幕末』(朝日新聞社,1987年)には、橋から「下流を写したもの」とあり、『目でみる厚木・愛甲の百年』には、「現在の宮ヶ瀬大橋のやや下流でとったもの、「唐人川原」という名称は、当時この川原で外国人がよく遊んでいたことにちなんで名付けられたということである」と記されています。

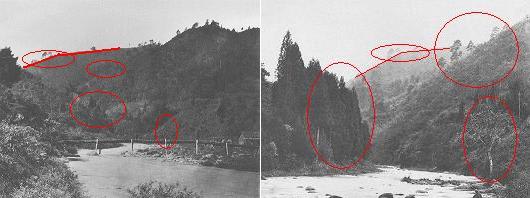

この写真は、写真3と比べてみると、写っている樹木や山の形から、土橋の上か、あるいは土橋のすこし上流から、川の上流方向を写したものであることがわかります。(説明写真7参照)少なくとも下流方向を撮ったものではありませんでした。橋と川弟川の位置関係から考えると、ベアト当時の橋の位置と、ビデオ撮影時の宮ヶ瀬大橋の位置はそれほど変わっていないため、「現在の宮ヶ瀬大橋のやや下流でとった」という表現もやや不適切だといえます。

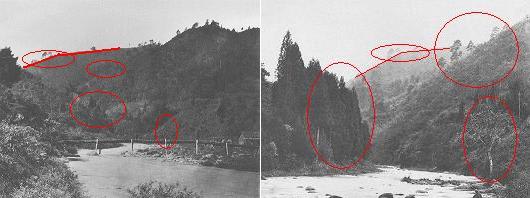

写真7 写真1と写真3の比較

ということで、細かく言いますと

写真1は土橋(宮ヶ瀬大橋の前身)の上の左岸寄りか、あるいは土橋のすこし上流の左岸にいて、川の上流方向を写したもの。

写真2は、橋を降りた左岸にいて、右岸を写したもの。中津川の流れは右から左。川弟川が合流している。

写真3は、橋の下流、右岸にいて、中津川の上流方向を写したもの。

写真4は、橋のやや下流、左岸にいて、右岸上流方向を写したもの。川弟川が合流している。

写真5は、写真3の右側の続きで、中津川の左岸が写っている。

写真6は、写真5の一部を左岸にいてクローズアップしたもの。

ということになります。

注1:ベアト当時の土橋は、「大正八年に木製吊り橋となり、昭和8年鉄組みに。昭和42年、永久橋となった」と、ふるさと宮ヶ瀬を語り継ぐ会編著『ふるさと宮ケ瀬』(1997年),p44に記載があります。

注2:『目でみる厚木・愛甲の百年』(郷土出版社,1991年)には、写真2と同じ写真に対して、「現在の宮が瀬大橋のやや上流を宮ヶ瀬側から撮影したものと思われる。手前を流れるのは中津川で、写真の右手で川弟川と合流している」と解説がある。前掲の『ふるさと宮ケ瀬』には「土橋の宮ヶ瀬大橋」とキャプションがついている。

下流の愛川大橋の方から、石小屋をとおって、宮ヶ瀬まで行く予定でしたが、ダム工事が既に始まっていて、石小屋の手前で通行止めになっていました。

しかたがないので、津久井郡の「宮の前」の方から「虹の大橋」を渡って宮ヶ瀬(馬場、平沢)までいきました。

映像として手元に残っているのは、愛川大橋の下から写した中津川(現在でも水没していません)と、「虹の大橋」から写した落合あたりの谷(水没)、立ち退きの終わった馬場の集落(水没)、宮ヶ瀬大橋(注1)から写した中津川(水没)です。

先日このビデオ映像を見ていて、宮ヶ瀬大橋からの映像が、ベアトの写真の山並みと同じであることに気がつきました。(先日の鑓水の写真の撮影位置を探ってみようと考えたのも、これがきっかけでした。このブログを始めたことによる思わぬ副産物でした。)

今回は、この宮ヶ瀬大橋からの画像を取り上げてみます。

ビデオ画1 宮ヶ瀬大橋にて(やまびこ大橋が写っている)

ビデオ画2 宮ヶ瀬大橋にて(中津川上流方向。右岸が写っている。)

ビデオ画3 宮ヶ瀬大橋にて(中津川上流方向。右岸が写っている。ビデオ画2の右側から続くものである。左から川弟川が流入している。)

ビデオ画4 宮ヶ瀬大橋にて(中津川上流方向)

今回も、ベアトの写真の撮影位置について、詮索してみます。

その前に、宮ヶ瀬付近の地図を、1)ダム関連工事がはじまる以前のもの、2)ビデオを撮りにいった当時のころのもの、3)ダム湛水以後のものの3つ、載せておきます。「虹の大橋」と「やまびこ大橋」の位置を赤い線で記しましたので、3者の大体の対応がつくと思います。今回取り上げる、宮ヶ瀬大橋は,赤い点で記しました。

地図1 5万分の1地形図「上野原」昭和51年修正 国土地理院

地図2 5万分の1地形図「上野原」平成元年修正 国土地理院

地図3 杉本智彦『カシミール3D図解実例集初級編』(実業の日本社,2004年)より。縮尺は地図1,2とは異なる。

続いてベアトの写真を6葉紹介します。前回と同様開港資料館から転載許可をとって、『F.ベアト幕末日本写真集』(横浜開港資料館発行)からスキャンニングしたものです。

写真1 宮ヶ瀬の谷 (横浜開港資料館所蔵)

写真2 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

写真3 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

写真4 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

写真5 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

写真6 宮ヶ瀬の風景(横浜開港資料館所蔵)

橋が写っている写真2-6については、ビデオ画と比べてみるとわかるとおり、撮影地点は、宮ヶ瀬大橋のあたりです(ベアトの写真に写っている橋は宮ヶ瀬大橋のご先祖様ということになります。注1参照)。この橋は既存文献でも特定されています(注2)。写真2、4には、小さな支流が合流しているのが写っていて、これは「川弟川」であることから、中津川の上流は写真の右側がであると決定できます。ビデオ画4と比べてみると、写真3も上流方向を写したものであることがわかります。

一方、写真1については、後藤和雄、松本逸也編『写真集甦る幕末』(朝日新聞社,1987年)には、橋から「下流を写したもの」とあり、『目でみる厚木・愛甲の百年』には、「現在の宮ヶ瀬大橋のやや下流でとったもの、「唐人川原」という名称は、当時この川原で外国人がよく遊んでいたことにちなんで名付けられたということである」と記されています。

この写真は、写真3と比べてみると、写っている樹木や山の形から、土橋の上か、あるいは土橋のすこし上流から、川の上流方向を写したものであることがわかります。(説明写真7参照)少なくとも下流方向を撮ったものではありませんでした。橋と川弟川の位置関係から考えると、ベアト当時の橋の位置と、ビデオ撮影時の宮ヶ瀬大橋の位置はそれほど変わっていないため、「現在の宮ヶ瀬大橋のやや下流でとった」という表現もやや不適切だといえます。

写真7 写真1と写真3の比較

ということで、細かく言いますと

写真1は土橋(宮ヶ瀬大橋の前身)の上の左岸寄りか、あるいは土橋のすこし上流の左岸にいて、川の上流方向を写したもの。

写真2は、橋を降りた左岸にいて、右岸を写したもの。中津川の流れは右から左。川弟川が合流している。

写真3は、橋の下流、右岸にいて、中津川の上流方向を写したもの。

写真4は、橋のやや下流、左岸にいて、右岸上流方向を写したもの。川弟川が合流している。

写真5は、写真3の右側の続きで、中津川の左岸が写っている。

写真6は、写真5の一部を左岸にいてクローズアップしたもの。

ということになります。

注1:ベアト当時の土橋は、「大正八年に木製吊り橋となり、昭和8年鉄組みに。昭和42年、永久橋となった」と、ふるさと宮ヶ瀬を語り継ぐ会編著『ふるさと宮ケ瀬』(1997年),p44に記載があります。

注2:『目でみる厚木・愛甲の百年』(郷土出版社,1991年)には、写真2と同じ写真に対して、「現在の宮が瀬大橋のやや上流を宮ヶ瀬側から撮影したものと思われる。手前を流れるのは中津川で、写真の右手で川弟川と合流している」と解説がある。前掲の『ふるさと宮ケ瀬』には「土橋の宮ヶ瀬大橋」とキャプションがついている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます