政府の地震調査研究推進本部(地震本部)は1月13日、日本各地で想定される巨大地震の最新の発生確率値を公表した。これは年に1回見直されているもので、今回の発表は算定基準日を令和5年(2023年)1月1日として再計算を行ったものであるという。

この発表内容を、早速報道各社が伝えたが、内容は微妙に異なっており、見出しは次のようであった。

●読売新聞 南海トラフで20年以内に巨大地震「60%程度」に引き上げ...「いつ起きても不思議は

ない」

●産経新聞 南海トラフなど昨年と変わらず70~80% 30年以内の大地震発生確率

●日本経済 「20年以内」発生確率、一部で微増

●毎日新聞 南海トラフや十勝沖、地震発生確率を引き上げ

●朝日新聞 南海トラフ巨大地震 20年以内の発生確率が上昇、「60%程度」に

●東京新聞 大地震、20年内確率一部で微増

●共同通信 大地震、20年内確率一部で微増 政府調査委、今年の再計算

●テ レ 朝 南海トラフ地震 発生確率は20年以内に「60%程度」に引き上げ

直接、地震本部が発表した内容を見ると、「公表の内容」には次のように書かれている。

「地震調査委員会では、これまで将来の地震の発生可能性を評価する長期評価の中で、地震の発生確率値の算定に、想定された地震が発生しない限り、発生確率値が時間の経過とともに増加するモデル※を基本的に用いています。

このため、評価結果については、その値がいつの時点を基準として算定された発生確率であるか、が重要となります。

これまでは、令和4年(2022年)1月1日を基準日として算定された地震の発生確率値を公表していました(令和4年1月13日公表)。

今回、これまでの算定基準日から1年が経過したことから、算定基準日を令和5年(2023年)1月1日として再計算を行いましたので、令和5年(2023年)1月1日を基準日として算定した地震の発生確率値として、長期評価による地震発生確率値を更新します。 」

このため、評価結果については、その値がいつの時点を基準として算定された発生確率であるか、が重要となります。

これまでは、令和4年(2022年)1月1日を基準日として算定された地震の発生確率値を公表していました(令和4年1月13日公表)。

今回、これまでの算定基準日から1年が経過したことから、算定基準日を令和5年(2023年)1月1日として再計算を行いましたので、令和5年(2023年)1月1日を基準日として算定した地震の発生確率値として、長期評価による地震発生確率値を更新します。 」

「※ 評価対象の地震の最新活動時期が不明な場合等は、時間の経過にかかわらず、発生確率値は一定となるモデル(ポアソン過程)を用いて発生確率値を算定しています。これらの地震については、今回の再計算の対象にはなっていません。 」

ここで示されているように、地震調査委員会が発表している長期評価では、想定された地震が発生しない限り、発生確率値が時間の経過とともに増加するモデルであり、BPTモデルを採用しているという。

BPT とは Brownian Passage Time の略で、気体の分子運動の記述に使われているモデルで「ブラウンの酔歩モデル」とも言われている。

プレート境界の地震は、短い間隔で起こる事もあるが長い時もあることから、このモデルが採用された。このモデルでは、ある年まで地震が起こらなかったという条件を入れるため、地震発生確率は毎年変化する。毎年更新される ので「更新過程」と呼ばれるとのことであるが、そのため地震調査委員会では毎年1月1日に地震発生確率を更新して発表している。これが今回の発表であり、過去の地震の発生頻度によって、発表される確率の数値は変化するものもあれば、ほとんど変化が見られない地域もある。報道各社が伝える内容は地震調査委員会の発表内容のどの部分を強調するかにより、微妙に異なるものとなっていることが分かる。

今回の発表内容から、今後20年、30年以内の地震発生確率をみると次のようである。

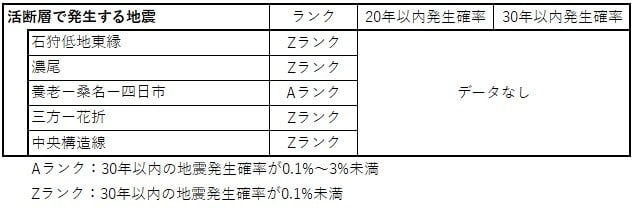

活断層で発生する地震の発生確率値の更新後の値(地震調査委員会HPより抜粋)

海溝型地震の発生確率値の更新後の値(地震調査委員会HPより抜粋)

この中で注目すべきはやはり赤字で示した海溝型地震のうちの千島海溝・根室沖地震と、南海トラフ地震ということになる。

昨年の発表と異なっているのは、南海トラフの20年以内の地震発生確率値のみであり、前回「50%~60%」であったものが、「60%程度」に変更されているが、その他は変わっていない。

こうした微妙な違いは、この数値算出に用いられているモデルによることは上述のとおりだが、この数値がどのように算出されているか、特に南海トラフ地震について詳しく見ておこうと思う。

首都直下地震の発生確率の計算はポアソン分布をもとに行われていることを以前確認したが(2022.12.9 公開当ブログ)、これは首都南部で過去発生した活断層型地震は、個々の断層ではその発生間隔が非常に長く、多くの断層でランダムに起きていることから採用されたものであった。

一方、海溝型地震、中でも今回対象にする南海トラフ地震では、発生間隔が比較的短く、また過去の記録も次に示すように、ある程度残されていることから、前記のBPT分布関数を採用しているとされる。

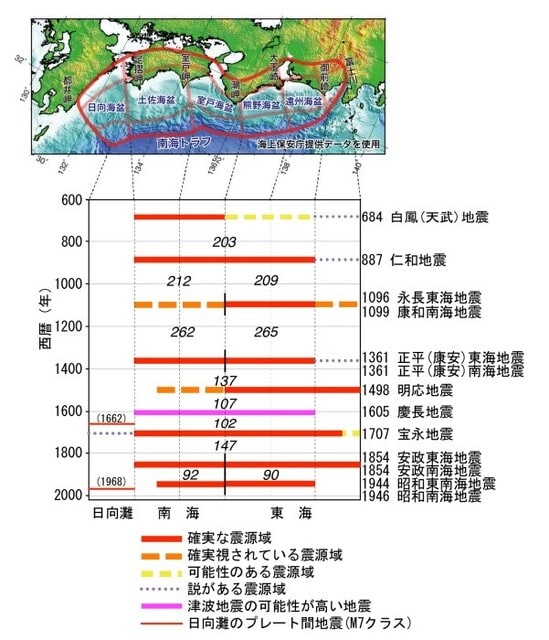

過去の南海トラフ地震の発生年と震源域の場所(地震調査委員会 「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版)」より)

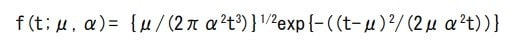

地震発生確率のBPT分布関数の式は次のように表わされる(梅田康弘 「地震の発生確率(Ⅰ)」2012 )。

ここで、fは確率密度、tは経過年数、μは平均の地震発生間隔、αは発生間隔のバラツキの程度を示す数値である。

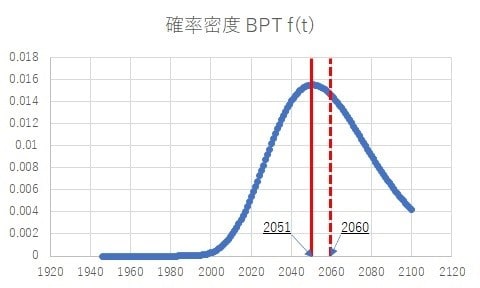

仮に、μ=114、α=0.24 としてこの式をグラフ化すると次のようになる。発生間隔の114年は上の図の1605年の慶長地震以降に起きた4回の地震の間隔の単純平均値であり、α=0.24は地震調査委員会でも採用している数値である。

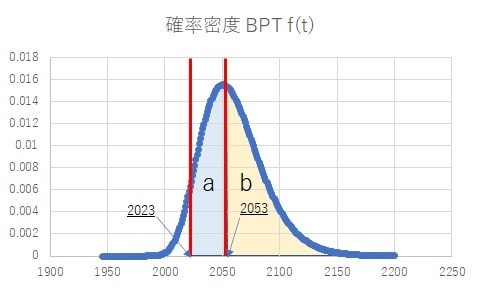

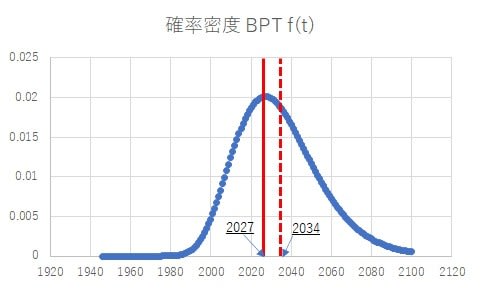

μ=114、α=0.24 とした場合の、BPT( Brownian Passage Time )モデルによる地震発生確率分布図

1946年の地震発生後の経過年数と、その時点での地震発生確率が、このように示される。

このグラフを積分すると1になるが、地震発生確率が最大になるのは、発生間隔の平均値として用いた114年から推測される2060年よりも幾分早い2051年になっている。

次に、ある時点から30年以内に地震が発生される確率はどのように求められるかを見ておく。次の図は上図の横軸を延ばして西暦2200年までを改めて描いたものだが、2023年現在から30年以内に地震が発生する確率Pは、この確率曲線の描き出す面積 aと bから次のように求められる。

BPTモデルによる地震発生確率分布図と、これを用いて30年以内に地震が発生する確率を計算する手順

P=a/(a+b)

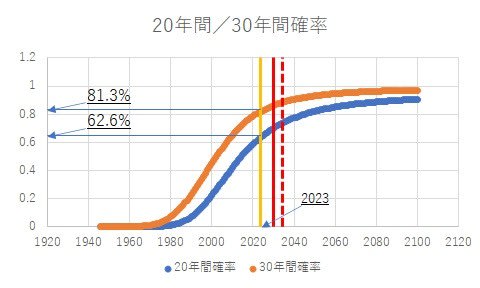

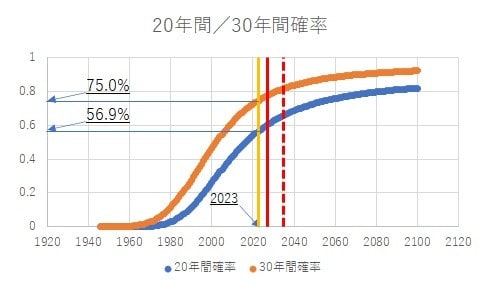

この確率Pを20年間および30年間確率について、起算年ごとにグラフ化したものが次の図である。

μ=114、α=0.24 とした場合の、BPT( Brownian Passage Time )モデルによる20年後、30年後までに地震が発生する確率

これによると、2023年現在から20年以内および30年以内に、南海トラフで巨大地震が発生する確率はそれぞれ25.1%と41.5%と導かれる。

この数値は、今回地震本部が公表した数値と比較するとずいぶん乖離があり計算の条件が異なっていることが分かる。では、今回地震調査委員会が発表した20年以内60%程度と30年以内70%~80% とした数字がどのように導かれたかをみてみようと思う。

地震本部の公表資料には次のように記されている。

「地震調査委員会では、南海トラフで発生する地震(南海地震、東海地震)の地震発生確率を評価する際、時間予測モデルを採用している。時間予測モデルでは、 次の地震までの時間間隔が前回の地震の規模に応じて、変化するとしている。これは プレート運動などにより、地震間に一定の割合でひずみが蓄積していき、限界値を超えたところで地震が起きてひずみが解放されるという考え方である。地震により解放 されたひずみの量、すなわち地震の規模は、断層上のすべり量に比例する。このモデ ルに基づいて前回の地震の規模(すべり量)から、次の地震までの発生間隔が予測で きることより、『時間予測モデル』と呼ばれる。南海地震においては、過去3回の南海 地震による室津港の隆起量が求められているため、この隆起量に時間予測モデルを適用することが可能であると判断した。・・・

時間予測モデルを用いた場合のαは、データ数が少ない点を考慮すれば、むしろα =0.20 より大きめの値とすべきと判断した。このため、陸域の活断層のデータから得ら れたαの値も考慮して、時間予測モデルにはαとして 0.20~0.24 を用いることとした。・・・

時間予測モデルが成立しているかどうか、あるいはその物理的な背景 については議論が続いており、現在のところはっきりとした結論は出ていない。現時点では、南海トラフの地震に時間予測モデルを適用することについて、問題点はあるものの、モデルそのものを否定するだけの情報は無いため、前回と同じく時間予測モ デルを用いて発生確率の評価を行うことにする。 」

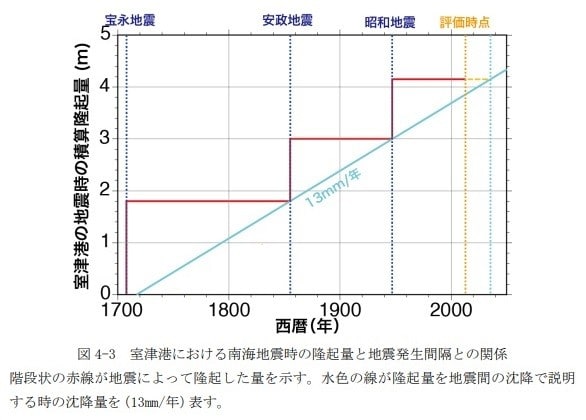

次図は、この時間予測モデルで用いられている潮位から推定した室津港の隆起量と発生間隔の関係を示したものである。

時間予測モデルで用いられている潮位から推定した室津港の隆起量と発生間隔の関係(地震本部公表 2013.5.24 より )

このモデルによると、昭和地震の次の地震が発生するまでの時間間隔は、過去の平均発生間隔より短くなると推定され、88.2 年とな る。

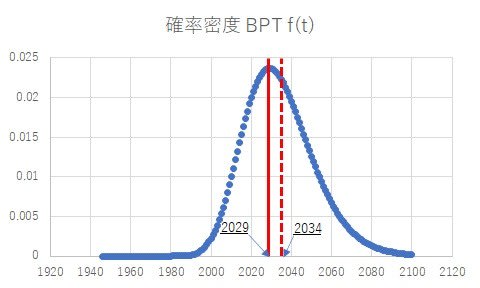

ここで示されたμ=88.2、α=0.20~0.24 とした場合の、BPTモデルによる南海トラフ巨大地震の発生確率密度および、20年後、30年後までに地震が発生する確率を求めると、次のようになる。

μ=88.2、α=0.20 とした場合の、BPT( Brownian Passage Time )モデルによる地震発生確率分布図

μ=88.2、α=0.20 とした場合の、BPT( Brownian Passage Time )モデルによる20年後、30年後までに地震が発生する確率

この計算結果によると、来るべき南海トラフ巨大地震の発生確率が最も高くなるのは、時間予測モデルが示す2034年より5年早い2029年になる。20年後、30年後までに地震が発生する確率はそれぞれ、62.6%、81.3%になる。

続いてμ=88.2、α=0.24 とした場合の、BPTモデルによる南海トラフ巨大地震の発生確率密度および、20年後、30年後までに地震が発生する確率を求めると、次のようになる。

μ=88.2、α=0.24 とした場合の、BPT( Brownian Passage Time )モデルによる地震発生確率分布図

μ=88.2、α=0.24 とした場合の、BPT( Brownian Passage Time )モデルによる20年後、30年後までに地震が発生する確率

この場合には、発生確率が最も高くなるのは、2027年と予測され、20年後、30年後までに地震が発生する確率はそれぞれ、62.6%、81.3%になる。

これらをまとめたものが次の表である。

BPT( Brownian Passage Time )モデルによる20年後、30年後までに地震が発生する確率のまとめ

これらの計算結果から、冒頭紹介した南海トラフ巨大地震についての地震本部の公表値は、BPTモデルを基本とし、地震発生間隔 μ値に時間予測モデルから得られる数値を代入しており、αには0.24に近い値を採用することで計算されたものであることが理解できる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます