義民六人衆の霊場 法光山 善慶寺

東京都大田区山王3-22-16

善慶寺にたちより、お参りしてきました。

新井宿義民六人衆 335年報恩感謝祭

池上通りのパレードは今回の大地震発生により中止します、との看板がありました。

毎年2月11日が法要ですが、5年に一度は4月に行なわれるとのことでした。(たしか)

せっかくの機会なので、講演を聴いてきました。

「新井宿義民六人衆一件 再考」講師・酒井泰治先生(東京都市大学名誉教授)

御年85.2歳とおっしゃってましたが、しっかりした語り口でした。先祖は、六人衆のお一人の家と縁戚とのことです。配布された資料「義民六人衆関係年表」と、メモ「関連する「ことば」について」はとても参考になります。もう少し詳しく知るための糸口になりそうです。

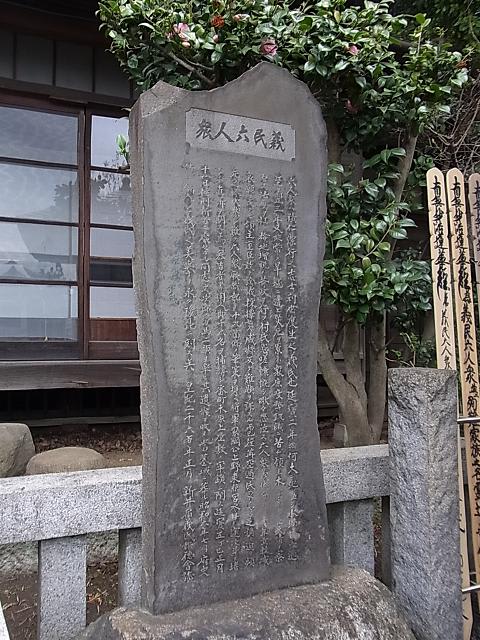

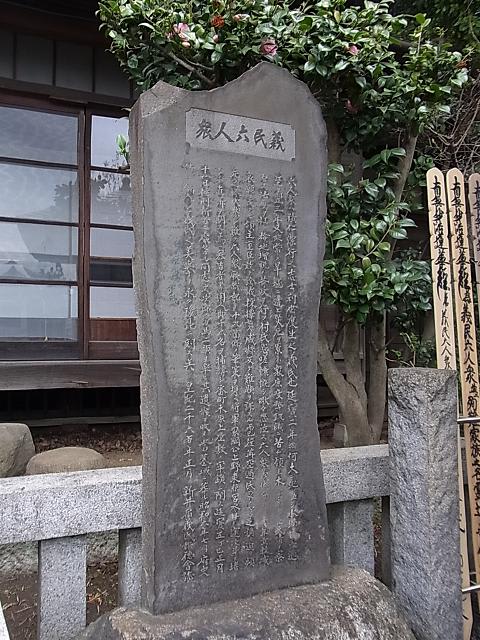

義民霊廟と六士霊位之碑

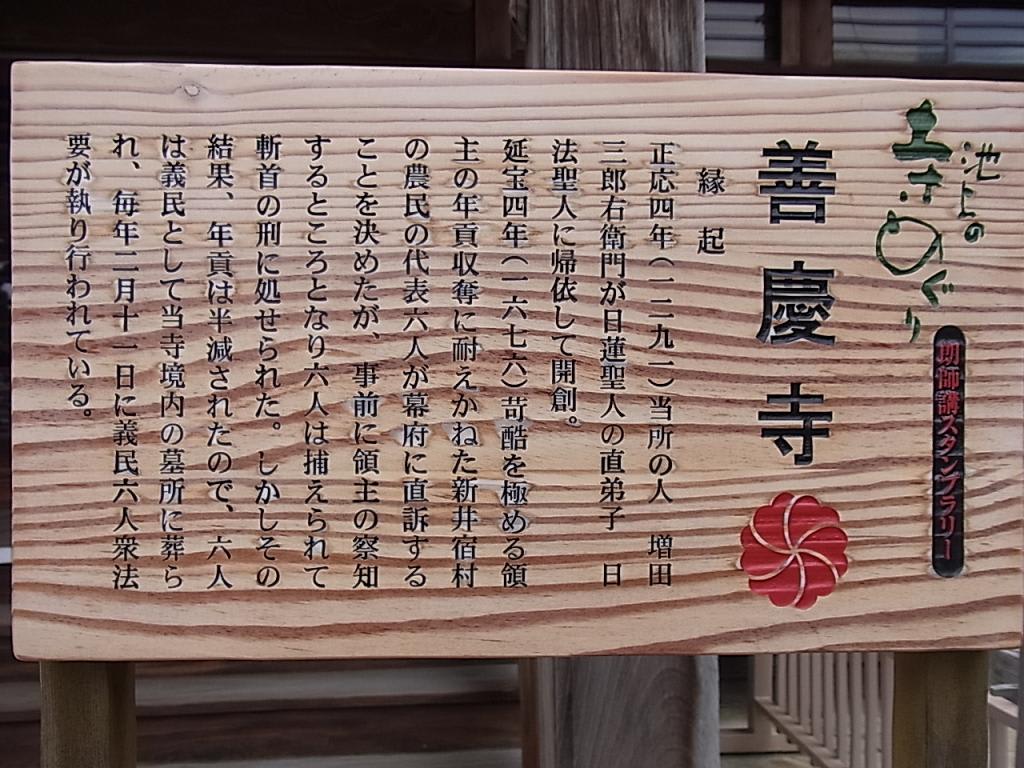

池上の寺めぐり (15) 善慶寺

善慶寺奥の高台 熊野神社

善慶寺奥の高台 熊野神社

〇善慶寺 山号・法光山

創立 1291(正応4)年。開基・日法上人(日蓮聖人の直弟子)、開山・日什上人。

開基 檀越・増田三郎右衛門。

明治維新前までは、熊野神社・春日神社の別当でもあった。

〇義民六人衆起訴(おっそ・直訴)事件

1677(延宝5)年、正月。4代将軍家綱の治世期(1651~80)。

事件は封印され、明るみになる(世に知れる)端緒が1901(明治34)年。東京府から史跡指定されるのが1931(昭和6)年。1972(昭和47)年、善慶寺の遷墓にともなう発掘で、六人衆の遺骨が伝承どおりに表れ改葬した。残された訴状古文書が都の文化財として指定されたのが1978(昭和53)年。長い年月に驚くとともに、顕彰されてきた方々、ご供養されてきた方々にたいして、大いなる敬意の念をいだきました。

〇旗本(地頭) 木原氏 旧姓、穂積氏・鈴木氏。旧地、遠州山名郡木原村。

1575(天正3)年、木原氏に改姓(木原氏初代・吉次)。1590(天正18)年、家康の関東下向のさいに随伴し、のち1592(天正20)年、新井宿を知行地として拝領する。作事普請役。家康の信任厚かったという。以来、明治の初めまで統治した。

4代・重弘(もと義永)の時に、六人衆事件が起きた。

参考 HP 『法光山 善慶寺』

参考図書 『入新井町誌』 入新井町誌編纂部

『大森山王と周辺の歴史を探る』 後藤浅次郎著

『大田区ウォーキングガイド』 月刊「おとなりさん」編集部・西村敏康編

ここに「やさしく読める新井宿義民六人衆訴状」(義民六人衆顕彰会・酒井泰治訳)が掲載されている。読むと、詳しい経緯がわかる。けれど、まだなにかふっきれない気持ちも残る。相方の木原氏の事情と経済面。それと、お隣の馬込村の納税事情について、等々。

2011(平成23)年4月10日 訪問(参拝)

東京都大田区山王3-22-16

善慶寺にたちより、お参りしてきました。

新井宿義民六人衆 335年報恩感謝祭

池上通りのパレードは今回の大地震発生により中止します、との看板がありました。

毎年2月11日が法要ですが、5年に一度は4月に行なわれるとのことでした。(たしか)

せっかくの機会なので、講演を聴いてきました。

「新井宿義民六人衆一件 再考」講師・酒井泰治先生(東京都市大学名誉教授)

御年85.2歳とおっしゃってましたが、しっかりした語り口でした。先祖は、六人衆のお一人の家と縁戚とのことです。配布された資料「義民六人衆関係年表」と、メモ「関連する「ことば」について」はとても参考になります。もう少し詳しく知るための糸口になりそうです。

義民霊廟と六士霊位之碑

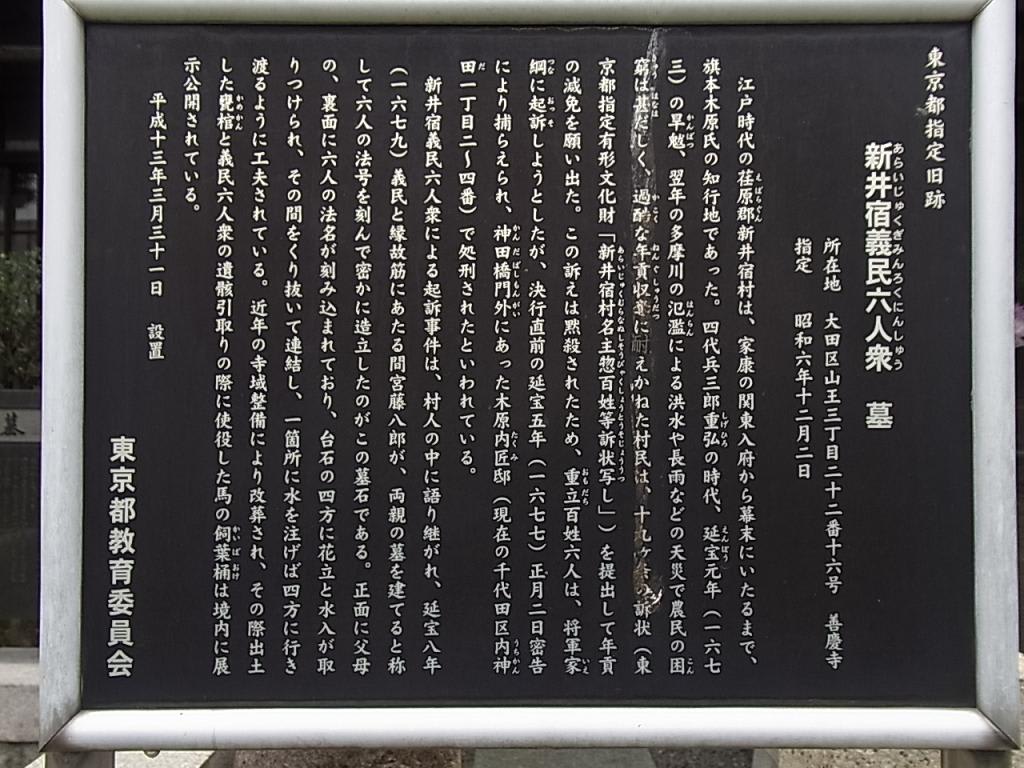

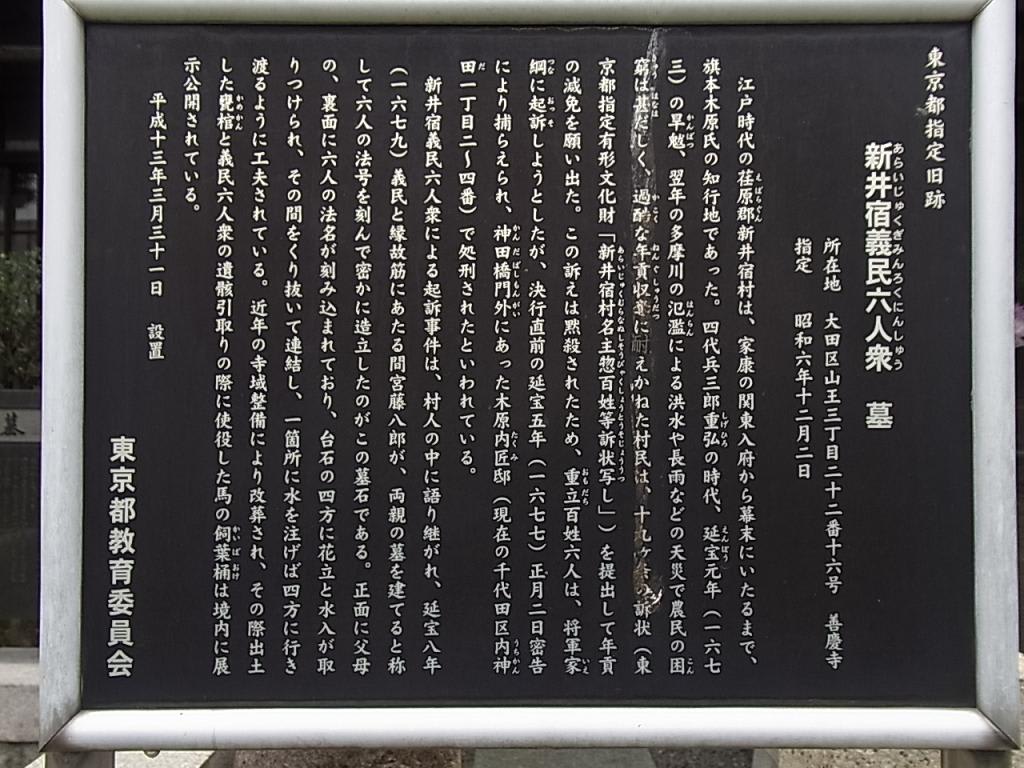

東京都指定旧跡

新井宿義民六人衆 墓

所在地 大田区山王三丁目二十二番十六号 善慶寺

指定 昭和六年十二月二日

江戸時代の荏原郡新井宿村は、家康の関東入府から幕末にいたるまで、旗本木原氏の知行地であった。四代兵三郎重弘の時代、延宝元年(一六七三)の旱魃、翌年の多摩川の氾濫による洪水や長雨などの天災で農民の困窮は甚だしく、過酷な年貢収奪に耐えかねた村民は、十九ヶ条の訴状(東京都指定有形文化財「新井宿村名主惣百姓等訴状写し」)を提出して年貢の減免を願い出た。この訴えは黙殺されたため、重立百姓六人は、将軍家綱に越訴しようとしたが、決行直前の延宝五年(一六七七)正月二日密告により捕らえられ、神田橋門外にあった木原内匠邸(現在の千代田区内神田一丁目二~四番)で処刑されたといわれている。

新井宿義民六人衆による越訟事件は、村人の中に語り継がれ、延宝八年(一六七九)義民と縁故筋にあたる間宮藤八郎が、両親の墓を建てると称して六人の法号を刻んで密かに造立したのがこの墓石である。正面に父母の、裏面に六人の法名が刻み込まれており、台石の四方に花立と水入が取りつけられ、その間をくりぬいて連結し、一箇所に水を注げば四方に行き渡るように工夫されている。近年の寺域整備により改葬され、その際出土した甕棺と義民六人衆の遺骸引取りの際に使役した馬の飼葉桶は境内に展示公開されている。

平成十三年三月三十一日 設置

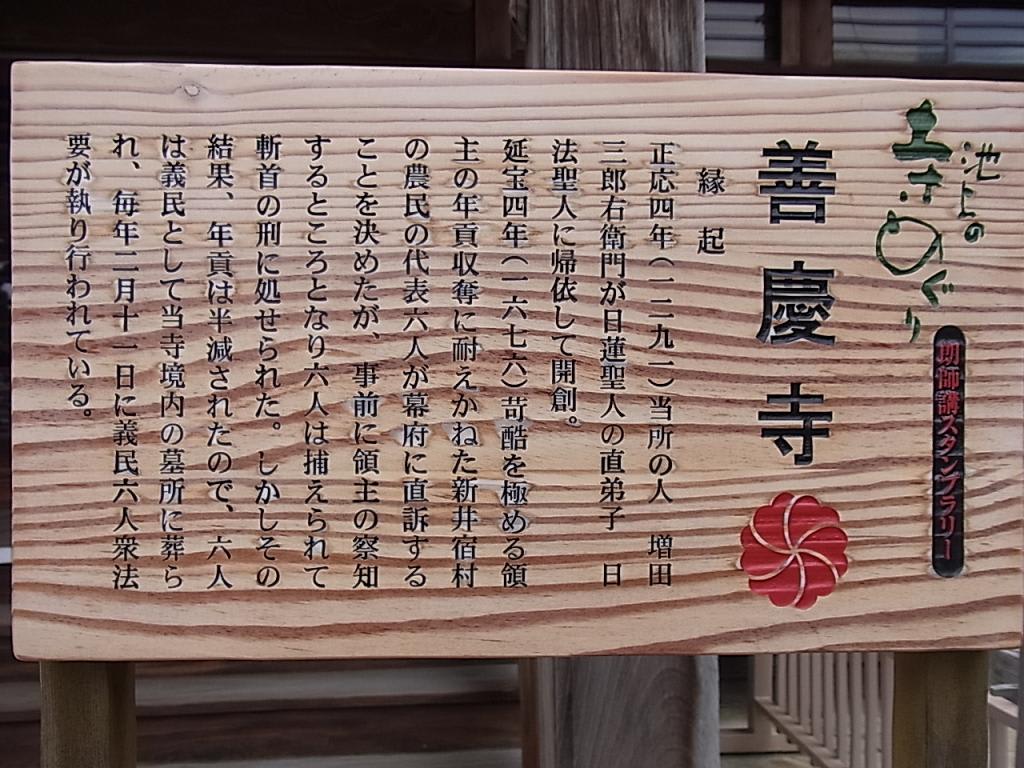

池上の寺めぐり (15) 善慶寺

縁 起

正応四年(1291) 当所の人 増田三郎右衛門が日蓮聖人の直弟子 日法聖人に帰依して開創。

延宝四年(1676) 過酷を極める領主の年貢収奪に耐えかねた新井宿村の農民の代表六人が幕府に直訴することを決めたが、事前に領主の察知するところとなり六人は捕らえられて斬首の刑に処せられた。しかしその結果、年貢は半減されたので、六人は義民として当寺境内の墓所に葬られ、毎年二月十一日に義民六人衆法要が執り行なわれている。

善慶寺奥の高台 熊野神社

善慶寺奥の高台 熊野神社〇善慶寺 山号・法光山

創立 1291(正応4)年。開基・日法上人(日蓮聖人の直弟子)、開山・日什上人。

開基 檀越・増田三郎右衛門。

明治維新前までは、熊野神社・春日神社の別当でもあった。

〇義民六人衆起訴(おっそ・直訴)事件

1677(延宝5)年、正月。4代将軍家綱の治世期(1651~80)。

事件は封印され、明るみになる(世に知れる)端緒が1901(明治34)年。東京府から史跡指定されるのが1931(昭和6)年。1972(昭和47)年、善慶寺の遷墓にともなう発掘で、六人衆の遺骨が伝承どおりに表れ改葬した。残された訴状古文書が都の文化財として指定されたのが1978(昭和53)年。長い年月に驚くとともに、顕彰されてきた方々、ご供養されてきた方々にたいして、大いなる敬意の念をいだきました。

〇旗本(地頭) 木原氏 旧姓、穂積氏・鈴木氏。旧地、遠州山名郡木原村。

1575(天正3)年、木原氏に改姓(木原氏初代・吉次)。1590(天正18)年、家康の関東下向のさいに随伴し、のち1592(天正20)年、新井宿を知行地として拝領する。作事普請役。家康の信任厚かったという。以来、明治の初めまで統治した。

4代・重弘(もと義永)の時に、六人衆事件が起きた。

参考 HP 『法光山 善慶寺』

参考図書 『入新井町誌』 入新井町誌編纂部

『大森山王と周辺の歴史を探る』 後藤浅次郎著

『大田区ウォーキングガイド』 月刊「おとなりさん」編集部・西村敏康編

ここに「やさしく読める新井宿義民六人衆訴状」(義民六人衆顕彰会・酒井泰治訳)が掲載されている。読むと、詳しい経緯がわかる。けれど、まだなにかふっきれない気持ちも残る。相方の木原氏の事情と経済面。それと、お隣の馬込村の納税事情について、等々。

2011(平成23)年4月10日 訪問(参拝)