洗濯機の下が汚くなった。洗濯機は洗濯機パンという台に乗っている。パンには排水トラップという下水の臭いを遮断する物がついている。

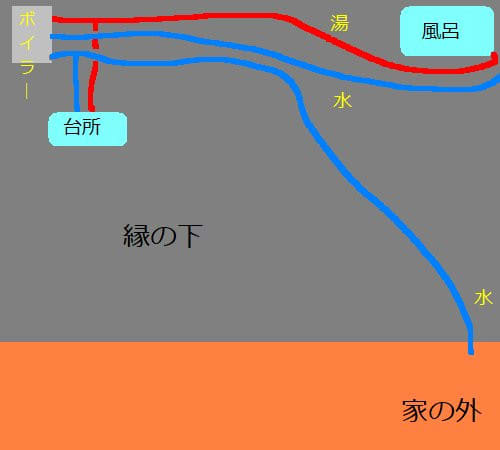

それらを掃除するのに何が厄介って重たい洗濯機をどかすことだ。カタログ上では43kgなんだけど壁ピッタリに設置してあるので動かしにくい。業者の人はどうしてるんだろ、力付くなのかな。ヨメに少し手を貸して貰ったけど2人で出来るスペースが無いので殆ど1人作業。洗濯機パンは四隅のネジで固定されている。でもネジを外してもパンは取れなかった。理由は縁の下の排水管とつながってたからだ。といってもネジ止め。下の図の絶対にゆるめないでという部品を反時計回りに回して外すのである。

排水トラップの取説

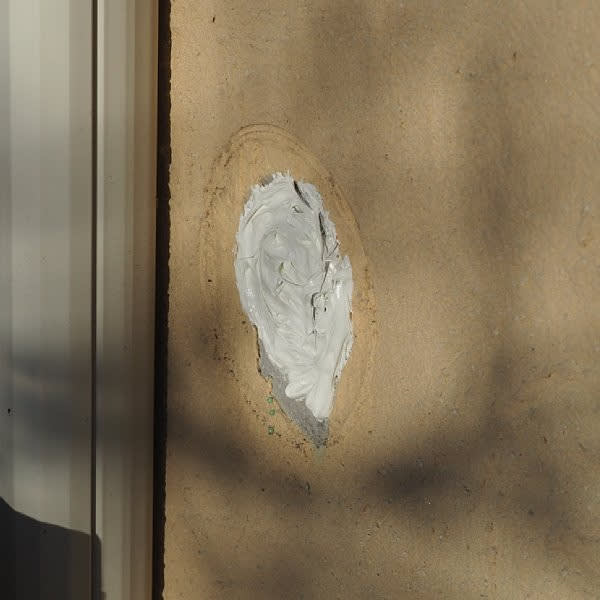

外したパンと排水トラップを水洗い。そして元通りに組み立てた。ヨメが早速洗濯をした。暫くして洗面所の方に行ったら廊下が水浸し。排水されてないのだ。その時点では原因が分からなかったけで施工失敗。DIYあるあるだ。 でも絶対にゆるめないでって部品を外したのが原因ではない。組み立てる時にこれを一番最初に取り付けないといけなかったのに最後にしちゃったのが敗因。その結果⑦の仕切筒が所定の位置にならず下に落ちて排水管を塞いじゃったのだ。前回やった時はフランジを外さなかったのでこういう失態は有り得なかったけど、今回はそんなこんなで床上だけ浸水ってことになっちゃった。

⑦の部品だけ書いた@排水トラップ

ここのところチョウバエが発生してる。主に浴室で見つかる。多い時は10匹くらい退治する。だけど何処からやってくるのか全然分からない。洗濯機パンを掃除してからその数が少し減った。パンの汚れ、ヘドロから発生してたと思われる。ここを掃除したのは洗濯機を買い替えた10年前。10年も掃除しないってのはダメだね。

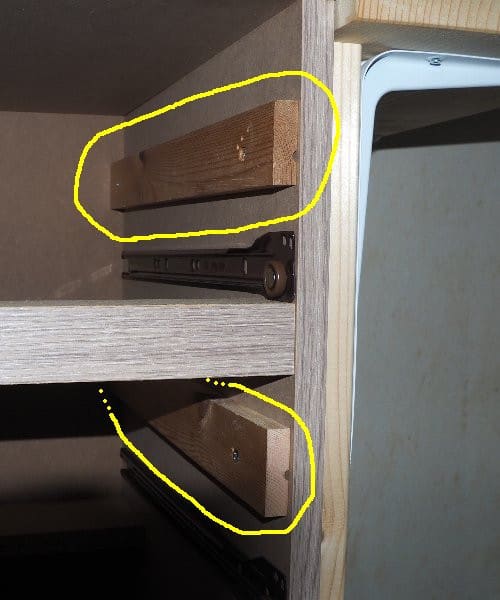

後は洗濯機を置くだけ

それらを掃除するのに何が厄介って重たい洗濯機をどかすことだ。カタログ上では43kgなんだけど壁ピッタリに設置してあるので動かしにくい。業者の人はどうしてるんだろ、力付くなのかな。ヨメに少し手を貸して貰ったけど2人で出来るスペースが無いので殆ど1人作業。洗濯機パンは四隅のネジで固定されている。でもネジを外してもパンは取れなかった。理由は縁の下の排水管とつながってたからだ。といってもネジ止め。下の図の絶対にゆるめないでという部品を反時計回りに回して外すのである。

外したパンと排水トラップを水洗い。そして元通りに組み立てた。ヨメが早速洗濯をした。暫くして洗面所の方に行ったら廊下が水浸し。排水されてないのだ。その時点では原因が分からなかったけで施工失敗。DIYあるあるだ。 でも絶対にゆるめないでって部品を外したのが原因ではない。組み立てる時にこれを一番最初に取り付けないといけなかったのに最後にしちゃったのが敗因。その結果⑦の仕切筒が所定の位置にならず下に落ちて排水管を塞いじゃったのだ。前回やった時はフランジを外さなかったのでこういう失態は有り得なかったけど、今回はそんなこんなで床上だけ浸水ってことになっちゃった。

ここのところチョウバエが発生してる。主に浴室で見つかる。多い時は10匹くらい退治する。だけど何処からやってくるのか全然分からない。洗濯機パンを掃除してからその数が少し減った。パンの汚れ、ヘドロから発生してたと思われる。ここを掃除したのは洗濯機を買い替えた10年前。10年も掃除しないってのはダメだね。