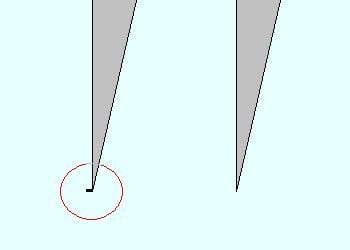

3年前、風呂のシャワーがぬるいなと思って混合水栓の温度調節をするカートリッジを買って自分で交換した。といってそれまでが熱かったってわけでもなかった。交換しても湯の温度が今ひとつだなぁと思いつつ使い続けた。最近、混合水栓変えたら解決するのかなと思うようになった。だけど混合水栓は試しに買うにはちと高い。そもそも熱い湯が出て来てるのか。話はそれからだ。

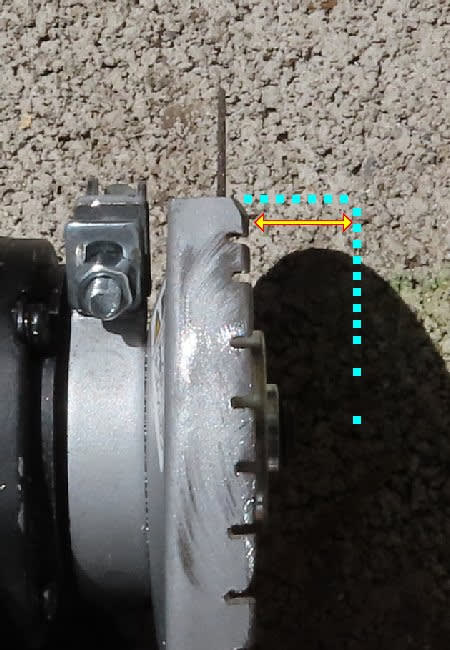

水は出ないようにして湯だけ出るようにした。それでも湯はぬるかった。ということは水栓周りには問題は無いってことだ。そこでボイラーの設定を変えてみた。非常識な温度ではあるけど50℃にしたら良い感じになった。

この設定でも出て来る湯は40℃くらい

こんな設定にしないといけないのは恐らくボイラーの位置に関係してそうだ。家を建てる時、ボイラー屋の友人のアドバイスでボイラーは台所に近い所に設置するように間取りを考えた。その代わり風呂からは遠くなった。そのせいで湯が途中で冷めてしまうんじゃないかな。じゃぁ何故湯船の湯は設定通り暖かいのか。恐らく大量の湯を連続で出してるからだと推測。ということは、もしかするとカートリッジを交換する必要は無かったのかも。ならば授業料3550円也。

水は出ないようにして湯だけ出るようにした。それでも湯はぬるかった。ということは水栓周りには問題は無いってことだ。そこでボイラーの設定を変えてみた。非常識な温度ではあるけど50℃にしたら良い感じになった。

こんな設定にしないといけないのは恐らくボイラーの位置に関係してそうだ。家を建てる時、ボイラー屋の友人のアドバイスでボイラーは台所に近い所に設置するように間取りを考えた。その代わり風呂からは遠くなった。そのせいで湯が途中で冷めてしまうんじゃないかな。じゃぁ何故湯船の湯は設定通り暖かいのか。恐らく大量の湯を連続で出してるからだと推測。ということは、もしかするとカートリッジを交換する必要は無かったのかも。ならば授業料3550円也。