キウイの棚が倒れてるよと連絡があった。場所は山梨の別荘。去年この棚が傾いていたので普通の単管で作り直そうとは思っていた。

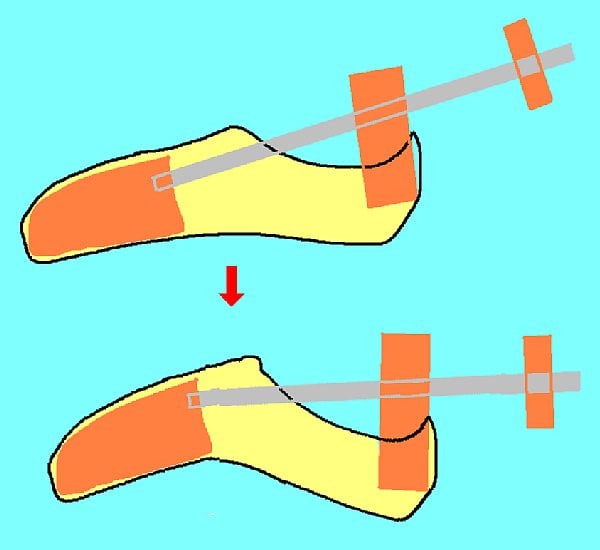

単管を大人買いして行ってみると見事に横倒し。倒れてたのを教えてくれた人がたまたま仕事が休みで近くに居た。最初に単管を立てるところだけ手伝って貰った。これがヨメと2人だとかなり苦戦したかも。というのも棚の上のキウイの蔓を取り除けない。すると重たい。でも一旦立ってしまえば後は少しずつ。部品を間違えて買ったけど大人買いしてたので当初の形と少し違った。でも幅4m×奥行き2mの棚よりより2m×2mが2つの方が使い勝手が良さそう。結果オーライ。

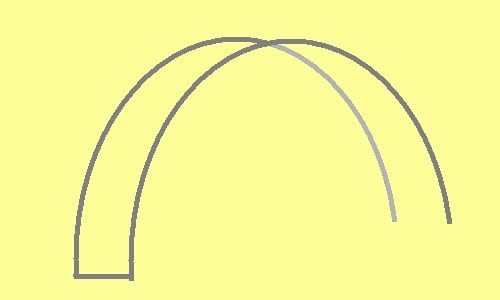

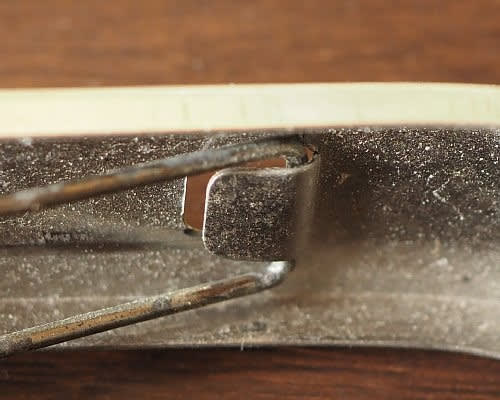

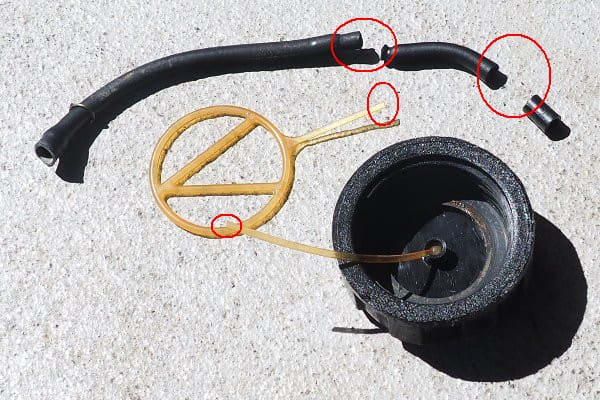

この棚はこれで良いだろうと細い材料を使って作った。普通の単管より安いし筋交いを駆使すれば大丈夫だと思ったけど支柱そのものが曲がってしまった。完全に強度不足だった。傾いてる物は必ず倒れる(ピサの斜塔を除く)。そして傾いた時に直せば簡単だったという教訓。

単管を大人買いして行ってみると見事に横倒し。倒れてたのを教えてくれた人がたまたま仕事が休みで近くに居た。最初に単管を立てるところだけ手伝って貰った。これがヨメと2人だとかなり苦戦したかも。というのも棚の上のキウイの蔓を取り除けない。すると重たい。でも一旦立ってしまえば後は少しずつ。部品を間違えて買ったけど大人買いしてたので当初の形と少し違った。でも幅4m×奥行き2mの棚よりより2m×2mが2つの方が使い勝手が良さそう。結果オーライ。

この棚はこれで良いだろうと細い材料を使って作った。普通の単管より安いし筋交いを駆使すれば大丈夫だと思ったけど支柱そのものが曲がってしまった。完全に強度不足だった。傾いてる物は必ず倒れる(ピサの斜塔を除く)。そして傾いた時に直せば簡単だったという教訓。