【日本史】

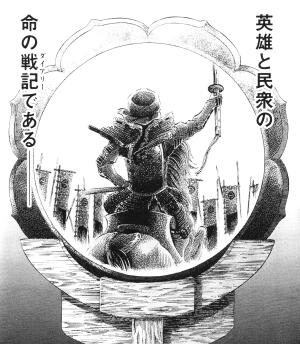

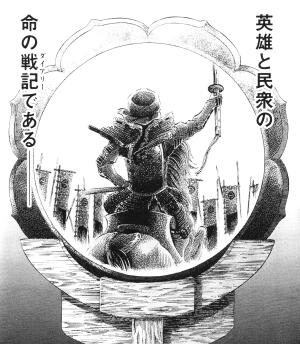

『センゴク外伝桶狭間戦記』(作・宮下英樹)が完結しました。戦国時代を生き抜き一度は改易されながらも再び返り咲いた武将・仙石秀久の戦記を描いた『センゴク』の外伝として、尾張統一を目指す織田信長と、徳川家康以前に海道一の弓取りと詠われた戦国大名・今川義元の生涯を描いています。緻密な検証に基づいて、時に新説すらも上がる『センゴク』という物語において、その“粋”を集めたような作品になっていると思う。

戦国時代とは何か?なぜ動乱の時代となったのか?それは小氷河期の到来によって引き起こされた飢饉が原因ではなかったか?最新の気候学によると1450~1600年の間は太陽の活動が低下し、地球の北半球には寒冷期が訪れていた…という証言からこの『物語』ははじまります。

そしてその不遇の時代に人間たちは如何に立ち向かって生き抜いたか?という視点で、まず、室町幕府からの完全なる独立を目指した大名・今川義元にスポットが当てられます。そうしてこの時代の戦国大名というものが如何に凄いか?が明快に描かれるんですね。

たとえば桶狭間の合戦において今川軍の動員兵力は(通説では)二万五千程度と言われますが、それが如何に凄い事かと。それを描いている。戦記物、軍記物主体の話だと、ぽいっと、事もなげに大軍団が組織されて、さあ戦(いくさ)だ!となりますが、それでは、そこに到るためにどれほどの努力が払われたか分からない。それが、どれほどの大事業かも分からない。

戦国大名が領国を統べる、各惣村を支配すると一口に言っても、豊臣秀吉の刀狩りが行われるまでは、その村々は全て武装した惣村~自治集落~なんですよね。

黒澤明監督の大名作『七人の侍』は、戦国時代に野武士の一団に襲われそうになった農村で、戦った事がない農民たちが侍を雇う物語ですが、戦国時代に武器の持ち方も知らない農民なんていうのはほとんど事実とは言えない。また地侍と言って百姓みたいな侍みたいな…まあ、村に居る侍?みたいな人たちは数多く居たんですよね。(これも江戸時代には侍になるか、百姓になるか選ぶ事になり消滅しましたが)…無論だからと言って『七人の侍』が大名作である事は変わりませんが。

その武装農民を一方的に押さえつけるなんてまあ無理な話で、従えるというよりは支持を取り付けるという方が正しい。それがどれほど大変な事なのか。

あるいは小氷河期によって“物”が無くなり、貨幣という物の必要性が増し、それによって金融が生まれ強い力を持ち始めていた商家/土倉集団(もちろん武装している)に対して、どのように交渉して行ったか?いや、この時代って堺とかが有名ですけど、商家は所領を持っていなくても~つまり米を作らなくても~それに匹敵する財力で小大名程度の実力を有しているんですよね。織田信長の弾正忠家はその彼らの力を背景に尾張の国の最有力者にのし上がって行くわけです。

自分たちの身は自分たちで守らなければならない時代、人任せにしたら滅びるだけという事を全ての人間が熟知している時代に、人間をまとめるという行為がどれほどの大事業かって事を想像すると、ほんと圧倒されるんですよね。

織田信長も信長の父の信秀も、暴力での脅しをチラつかせつつも、商人たちに頭を下げて下げて下げまくって、その力で次々に敵を排して尾張の国を掌握して行く。それが圧巻なんです。信長の尾張統一は、信秀が今川に敗れて、織田弾正忠家の没落も時間の問題と言われた時にはじまっている。つまり、必然的に今川義元との全面対決に備えるための行動となっている。

一般に織田信長の『物語』が描かれる時は、その波乱万丈の生涯の最初の山場であり見せ場の“桶狭間の戦い”に早く至りたいという傾向から、多くはこの尾張統一を省略的に描いてしまうんですが“ここ”こそが正念場というか“ここ”を超えないと、そもそも戦国大名としてエントリーされない。だからこそここの物語が一番泥臭く一番人間の坩堝が観える。天下統一という途方も無いマクロに到る前の、ミクロで描かれてゆく物語の際のような凝縮された群像図画がそこに観えます。

一方、今川義元は、守護大名として連綿と統治して来た領地の農民たちの支持を取り付けて国を富ませ万全の体制で尾張に侵攻して行く様が描かれている。中世の日本を支えてきた“米”と、近世に俄に台頭してきた“銭”。米を従えた天才児・今川義元と銭を従えた風雲児・織田信長の邂逅を以て、最後のクライマックス・桶狭間の合戦は描かれます。時代はどちらを選ぶのか?

…で、ですね。どうも桶狭間の戦いって合戦中に雹が降ったみたいなんですよね。僕も最近知ったのですが、信長の伝記として一級の資料である『信長公記』には「俄に急雨、石氷を投げ打つように敵の輔(つら)に打付くる」とあるようです。石氷って…モロに雹ですよね?しかし、ほとんどの講談、小説がこれを無視して雨が降ったに留めている。それによって奇襲が成功したと。しかし、石氷が“敵の面”に打ち付けたんですがら、もっと奇襲に大きな功績があったのではないですかね?と思ったり。

でも、なんでスルーされてしまうのかというと、桶狭間の合戦は永禄3年5月19日(1560年6月12日)で、夏前と言っていい時期の事で、こんな時に雹とか荒唐無稽過ぎる…と判断されたんじゃないかとも思うんですよね。

しかし、この『桶狭間戦記』、冒頭で小氷河期を謳っている所にズガーンとなりまして!w(また、冒頭で1526年5月22日に山梨県で巨大な雹が降った文献がある事を紹介している!)この嘘みたいな天祐があり得たものである事が最初から語られている事、またそれは小氷河期という時代に信長は救けられた→選ばれた者である事を示唆しているって話になるワケです。

…でも、この『桶狭間戦記』でも…雹とか書いてはいるんですが、微妙に歯切れ悪く“豪雨”にとどめていたりしますね?(´・ω・`)何ででしょうね?もっとズバーンと雹が降った!って小氷河期とリンクさせるのが最々高潮だろうと思うんですが…宮下先生?まあ、大傑作である事は変わりませんけどね。

『センゴク外伝桶狭間戦記』(作・宮下英樹)が完結しました。戦国時代を生き抜き一度は改易されながらも再び返り咲いた武将・仙石秀久の戦記を描いた『センゴク』の外伝として、尾張統一を目指す織田信長と、徳川家康以前に海道一の弓取りと詠われた戦国大名・今川義元の生涯を描いています。緻密な検証に基づいて、時に新説すらも上がる『センゴク』という物語において、その“粋”を集めたような作品になっていると思う。

戦国時代とは何か?なぜ動乱の時代となったのか?それは小氷河期の到来によって引き起こされた飢饉が原因ではなかったか?最新の気候学によると1450~1600年の間は太陽の活動が低下し、地球の北半球には寒冷期が訪れていた…という証言からこの『物語』ははじまります。

そしてその不遇の時代に人間たちは如何に立ち向かって生き抜いたか?という視点で、まず、室町幕府からの完全なる独立を目指した大名・今川義元にスポットが当てられます。そうしてこの時代の戦国大名というものが如何に凄いか?が明快に描かれるんですね。

たとえば桶狭間の合戦において今川軍の動員兵力は(通説では)二万五千程度と言われますが、それが如何に凄い事かと。それを描いている。戦記物、軍記物主体の話だと、ぽいっと、事もなげに大軍団が組織されて、さあ戦(いくさ)だ!となりますが、それでは、そこに到るためにどれほどの努力が払われたか分からない。それが、どれほどの大事業かも分からない。

戦国大名が領国を統べる、各惣村を支配すると一口に言っても、豊臣秀吉の刀狩りが行われるまでは、その村々は全て武装した惣村~自治集落~なんですよね。

黒澤明監督の大名作『七人の侍』は、戦国時代に野武士の一団に襲われそうになった農村で、戦った事がない農民たちが侍を雇う物語ですが、戦国時代に武器の持ち方も知らない農民なんていうのはほとんど事実とは言えない。また地侍と言って百姓みたいな侍みたいな…まあ、村に居る侍?みたいな人たちは数多く居たんですよね。(これも江戸時代には侍になるか、百姓になるか選ぶ事になり消滅しましたが)…無論だからと言って『七人の侍』が大名作である事は変わりませんが。

その武装農民を一方的に押さえつけるなんてまあ無理な話で、従えるというよりは支持を取り付けるという方が正しい。それがどれほど大変な事なのか。

あるいは小氷河期によって“物”が無くなり、貨幣という物の必要性が増し、それによって金融が生まれ強い力を持ち始めていた商家/土倉集団(もちろん武装している)に対して、どのように交渉して行ったか?いや、この時代って堺とかが有名ですけど、商家は所領を持っていなくても~つまり米を作らなくても~それに匹敵する財力で小大名程度の実力を有しているんですよね。織田信長の弾正忠家はその彼らの力を背景に尾張の国の最有力者にのし上がって行くわけです。

自分たちの身は自分たちで守らなければならない時代、人任せにしたら滅びるだけという事を全ての人間が熟知している時代に、人間をまとめるという行為がどれほどの大事業かって事を想像すると、ほんと圧倒されるんですよね。

織田信長も信長の父の信秀も、暴力での脅しをチラつかせつつも、商人たちに頭を下げて下げて下げまくって、その力で次々に敵を排して尾張の国を掌握して行く。それが圧巻なんです。信長の尾張統一は、信秀が今川に敗れて、織田弾正忠家の没落も時間の問題と言われた時にはじまっている。つまり、必然的に今川義元との全面対決に備えるための行動となっている。

一般に織田信長の『物語』が描かれる時は、その波乱万丈の生涯の最初の山場であり見せ場の“桶狭間の戦い”に早く至りたいという傾向から、多くはこの尾張統一を省略的に描いてしまうんですが“ここ”こそが正念場というか“ここ”を超えないと、そもそも戦国大名としてエントリーされない。だからこそここの物語が一番泥臭く一番人間の坩堝が観える。天下統一という途方も無いマクロに到る前の、ミクロで描かれてゆく物語の際のような凝縮された群像図画がそこに観えます。

一方、今川義元は、守護大名として連綿と統治して来た領地の農民たちの支持を取り付けて国を富ませ万全の体制で尾張に侵攻して行く様が描かれている。中世の日本を支えてきた“米”と、近世に俄に台頭してきた“銭”。米を従えた天才児・今川義元と銭を従えた風雲児・織田信長の邂逅を以て、最後のクライマックス・桶狭間の合戦は描かれます。時代はどちらを選ぶのか?

…で、ですね。どうも桶狭間の戦いって合戦中に雹が降ったみたいなんですよね。僕も最近知ったのですが、信長の伝記として一級の資料である『信長公記』には「俄に急雨、石氷を投げ打つように敵の輔(つら)に打付くる」とあるようです。石氷って…モロに雹ですよね?しかし、ほとんどの講談、小説がこれを無視して雨が降ったに留めている。それによって奇襲が成功したと。しかし、石氷が“敵の面”に打ち付けたんですがら、もっと奇襲に大きな功績があったのではないですかね?と思ったり。

でも、なんでスルーされてしまうのかというと、桶狭間の合戦は永禄3年5月19日(1560年6月12日)で、夏前と言っていい時期の事で、こんな時に雹とか荒唐無稽過ぎる…と判断されたんじゃないかとも思うんですよね。

しかし、この『桶狭間戦記』、冒頭で小氷河期を謳っている所にズガーンとなりまして!w(また、冒頭で1526年5月22日に山梨県で巨大な雹が降った文献がある事を紹介している!)この嘘みたいな天祐があり得たものである事が最初から語られている事、またそれは小氷河期という時代に信長は救けられた→選ばれた者である事を示唆しているって話になるワケです。

…でも、この『桶狭間戦記』でも…雹とか書いてはいるんですが、微妙に歯切れ悪く“豪雨”にとどめていたりしますね?(´・ω・`)何ででしょうね?もっとズバーンと雹が降った!って小氷河期とリンクさせるのが最々高潮だろうと思うんですが…宮下先生?まあ、大傑作である事は変わりませんけどね。

| センゴク外伝 桶狭間戦記(5)特装版 <完> (プレミアムKC) |

| 宮下 英樹 | |

| 講談社 |

織田家は信定→信秀→信長→信忠じゃないの?

修正しました。

まさに漫画がそういう展開になってるんですが…?

雑誌連載の時は違ったんですか?

しかし、『信長公記』にそれらしい事が書いてあるのですから、それをそのまま雹が降ったという事にすれば、テーマがより際立つと思ったのですが、そうはしなかったですね、という話ですね。

作者がはっきり書いてる(そしてほとんどの読者が読み取れる)ことをブログ主が読み取れず、

「こう書けばよかったのに…」と呟いてるだけだね。

作品をdisってないだけかろうじて面目が保たれた、ってところか。