Thorens TD124 TD224 TD134 TD135 TD184のモーターを見ると細部では異なっている所もあるが基本的には同じではないかと思っています。(違いをご存知の方はぜひ教えてください)。以前入手したTD134

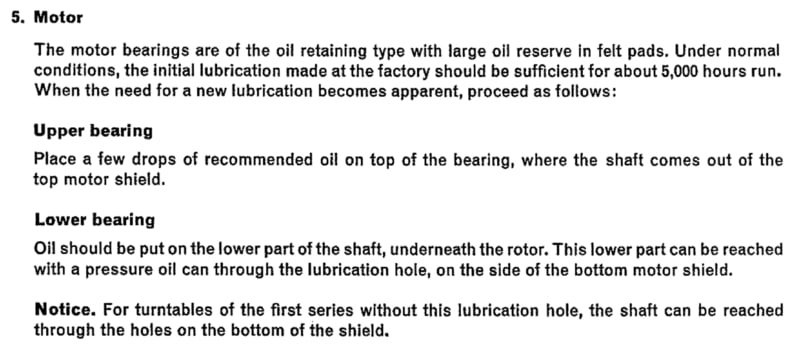

通電してもモーターが(ターンテーブルではなくモーターが)回らない(!)。しばらく見てると100Vでゆっくり動きだしたが今まで触ってきた中でもいちばん酷い状態。。早速分解してみましょう。

ネジは綺麗で多分一度も開けられた事はなさそうです。軸受けはカバーに覆われていてハトメで固定されています。ドリルで揉んではずす。

底(ボトム)の部分の構造と溜まったどろどろのオイル。

モーターが回転しづらいのはこの古いオイルが硬化してしまって抵抗が増すためで古いオイルを除去してフェルトを含めて全体を洗浄します。

メタルの軸受けは大きな傷はなさそうですが無理をすると欠けます。

内部は当然汚れているので綿棒で拭き取って洗浄して金属磨きで少し磨いてまた洗浄して、フェルトに新たなオイルを染み込ませてハトメではなく2.6mmX6mmのステンレスネジ(ぴったり)で組み立て。

ボトムのテフロン(?)板はモーター軸にあるボールベアリングで凹んでいるので裏返して使用。このボールベアリングは

直径2mmで汎用品が入手できるが再使用します。問題は2枚のフェルトで軸受けを分解する前に軸受けメタルをゆすってみるとかなり硬くて動きにくい。メタルは2枚のフェルトによって押さえられていてある程度の動きは必要かと思われますが2本のネジで強く締め付けるとフェルトが劣化しているためか動きが渋くなってしまう。フェルトの厚みを調整するなど加工が必要かもしれないがその前にカバーをワッシャーで浮かせて取り付けてみました。

フェルトには大量のオイルが染み込ませてあってパッキンはないがこのケースで一定漏れ出ないように保たれています。注油についてTD135のマニュアルを抜粋すると

このモーターの底のプレートには横穴はないので「first series」ということになります。注油するときは底に空いている穴から。さらにオイルについては

ワッシャーで軸受けメタルは少し動きやすくなった反面どれくらいオイルが維持されるかわからないがこの状態で測定してみましょう。使用したオイルはホームセンターで一番安いミシンオイル。またフェルトはピアノのハンマーの調整みたいに針(画鋲だが)で刺して柔らかくして(実効かどうかは不明)

プーリーを装着して回転数、電源OFF後に回転停止するまでの秒数、最低回転電圧を測定。配慮せずに組み立てた状態では

回転数:1697rpm 電源OFF後に回転停止するまでの秒数:6.5s 最低回転電圧:22V

という冴えない値です。その後いろいろと条件を変えてネジを締めてみると

回転数:1718rpm 電源OFF後に回転停止するまでの秒数:15.4s 最低回転電圧:21V

で少し改善しました。上下のプレートの位置関係は少し遊びがあって組み立てる時によって数値も変化する。何か治具に繋がる要素がないか考えるがまだ思いつかない。回転させながらネジを締め込むと回転音が変化するのでなるべく無音になるようにすこしづつ動かす事でようやくこの数字に到達した。他のthorensのモーターと比較してもさほど優れた値ではないのでワッシャーによるメタルの可動の向上はあまり意味がないように思われます。さてどうしよう?次の一手は??

調整したいところは2点で1上下の可動メタルの垂直性 2回転子が磁場の中心にあること。

1について ワッシャーをはずすとメタルの動きは硬い。あらかじめ軸が垂直になる状態で組立てたい。四隅からの距離で調整した。

ネジ穴に物差しの角を落とし込んで4ヶ所から軸先までの距離が同一になるように軸の角度を調整しそっと軸を抜いた。これを上下おこなった。

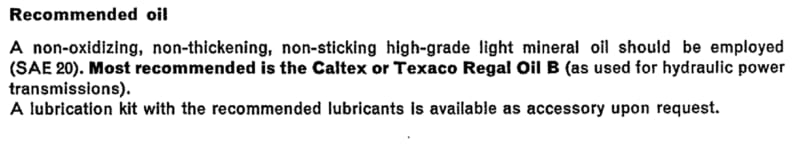

2について コイルからの距離が同一になるように回転子を厚紙で仮固定して

その状態で一方のプレートをそっと戻して4面をマーキングする。その後一旦はずして反対側も同様にマーキングする。

マーキングを合わせて組み立てる。

これで軸に負荷がかからず磁場の中心に位置したことになる。早速測定すると

回転数:1691rpm 電源OFF後に回転停止するまでの秒数:13.0s

と残念ながらあまり変わらない。。考え方は間違ってないように思うが実際に行うと精密な作業は難しい。違う方法を考えたいがこの状態で実装するとなぜか快調。横方向にはベルトによるテンションがかかるので状況は当然変化する。季節による気温、湿度の変化、長時間稼働による発熱など日常の使用にあたっては多くの要素があり神経質な装置では日常の使用には耐えられない。これは音味以前の問題で定格性能に達しない時点で機械としての体をなさない事になり困った事です。ベンチテストで最高性能が瞬間的に現れても長期間維持できなければ使えない。定速に達しない(!)というのはあまりにわかりやすいトラブルでEMTのように余裕を持った設計でなければ業務の現場では使えない。

「100V使用でもしっかりとエディカレントブレーキを効かせた状態で定速回転する」にはどうすればいいのか?そのためにもモーターの基本性能をしっかり引き出す重要さ。ここを改善しなくてはその先はない。

再度取り外してACコードを仮配線しスライダックをつないでついでにAC電圧を計れるようにした(スライダックのメーターは不正確なため)。一応メンテナンスは済ませていたが改めて測定すると劣悪なデータ。そこで組み立てた状態で測定しながら上下プレート(軸受け)の位置とネジの締め込みの調整を行ってみた。方法は

1ネジを緩めて上下プレートが横に動く状態にして電圧を徐々に下げながらで回転する限界点を探っていく。この時発する回転音も参考にする。軸の抵抗が大きいと雑音が混じる。

2最良点で仮にネジを締めて固定するがこの時点で回転が止まるようなら位置を変えてやり直す。これをくりかえす。

3その都度回転数と電源OFF後に停止するまでの時間を測定する。

早速行うと最低電圧は16.8V 回転数1688rpm 7.8S という値。そのまましばらく運転させると回転数1705rpm 9.8S まで上昇した。しかしそれ以上なかなか改善しない。やはりピーナッツ軸受けを交換しないとダメかも知れない。。ところでふと横倒しにしてみると

最低電圧がさらに2Vほど下がったがその他の項目はほとんど変化は無かった。やはりボトムのスラスト軸受けの抵抗は当たり前にありそう。現在はテフロン板(だと思うが)をひっくり返して直径2mmのボールベアリングはそのまま継続で使っている。テフロン板にはベアリングが食い込んだ跡が付いていてこの深さで使用された時間がわかるかも知れない。なんの疑問もなくひっくり返して使っている。しばらく100Vで運転を続けると1730rpmになったが他の値はさほど変化しなかった。

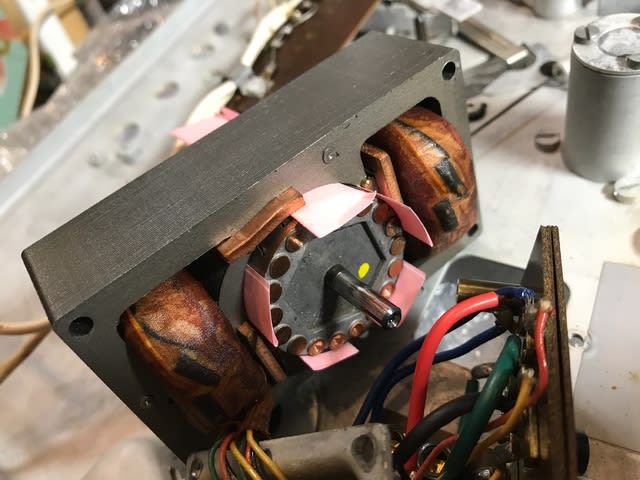

これは別の個体。

モーター不動、ネオンも光らなず原因をさぐるがなかなか判らない。配電基板をはずしてスイッチのDCRを見ると150Ω位ある、、?端子のネジなどをチェックしていたら回復した。心配していたモーターコイルの断線もなく軸受け部は非分解で注油して組んでみた。

前述の方法で行なったが1745/1800rpmと良い値になった。やはり軸受けの劣化度で差が出るように感じる。どうやっても改善しなかったらやはり軸受け交換が必要かもしれないが入手したことはない。このくらいの値だと100VでもTD124の速度調節は十分に余裕を持って行うことができる。ネオン球には直列に33kΩが入っているが200Vだと十分に明るいが100Vでは判読はきびしい。この抵抗値を少なくすればちょっとへたった球でもいけるのかもしれないということでこの個体でも33kΩにパラに抵抗がつながっていたがちょっと理解不能な接続になっていた。なかなか入手は難しそうなので代替品やLEDを使って発光させても面白いかもしれない。