最も古典的な真空管「直熱式三極管」はカソード、グリッド、プレートの3電極が真空の管に収まっているだけというプリミティブなもの。これは真空管の原理そのものの構造で代表的なものとしてWE300B、RCA 2A3(WEやRCAは会社名)などがあるが直熱式三極管にはそのほかにも数多くの名球があった。真空管が発明されたのは1910年代だと思うが次第に多極化、大出力化、専門化、省電力化と改良が進んだ。では今日なぜ原始的な直熱三極管が生き残っているのだろうか?歴史的遺産である当時の機材の消耗品として必要とされる以外でも自作品やメーカーの新製品としても採用される場合がある。現在でも愛され一部の国で再生産しているのはアンプを作る場合に特別なテクニックを駆使しなくても素性の良さが音に現れること、回路が単純で自作しやすいこと、構成部品数が少ないため部品各々の個性が音に反映されるという趣味性が高いことなどが考えられる。三極管は複雑な補正をしなくてもいい音で鳴ってくれることが期待できるということかと思う。(後で読み返して直熱式三極管でもそう一概に言えないものも多々あるように思い直した。送信管などは1000V以上の高電圧をかけて動作させる事があるが終段と前段と別々の電源が必要で非常に大掛かりになる。2A3にしても低rp、高Gmでグリッド抵抗値に制約があり前段の回路に工夫がいる。ロフチン・ホワイト・アンプはとても巧みな回路だと言われている。)

RCA 2A3が開発されたのは1933年。RCA社は1919年に設立され他社で製造された真空管をRCA製品として販売していたが製品のラインナップ充実のためRCA 2A3は初めて自社製造された。2A3は低電圧で高出力が取り出せるため非常に多用されRCA社以外でも日本を含めて多くのメーカーで作られそのほかにもヒーター電圧を変えたもの、直熱式から傍熱式にしたものなど多くのバリエーションが生まれた。カソード(陰極)をヒーター(電熱線)で温めて電子が放出されるのだが「直熱式」はヒーターがカソードを兼ねるというもの。効率が良いが欠点としてヒーターを交流点火した場合ハム(雑音)が出易い。ヒーター電圧が高いほどこの傾向で2A3のヒーター電圧は2.5Vと低く交流点火でもハムが出にくいのも人気があった理由の一つと思う。

製造時期が長かったため本家RCAでも構造の変更がたびたびされている。一番大きな変化はプレート(陽極)が1枚から2枚になったことでこの変化によって規格は同一だが全くと言っていいほど異なる真空管になったとされる。シングルプレート管は上下に長く面積のあるプレートに均一に電子を飛ばすために大きなヒーター(カソード)が必要で電熱線を長くして対応した。大きなヒーターに上下でテンションをかけるという構造は複雑で製造が難しくヒーターの断線も多発するという事故が頻発したとされる。発売から3年ほどで2枚プレート構造になったのでRCAをはじめ現存する当時物の2A3はほとんどが2枚プレートとなっている。両者は構造が異なるため出音もかなり違うとされ巷ではシングルプレートに軍配をあげる人が多いのだが数が少なく珍しいこともあって珍重され価格差も大きい。

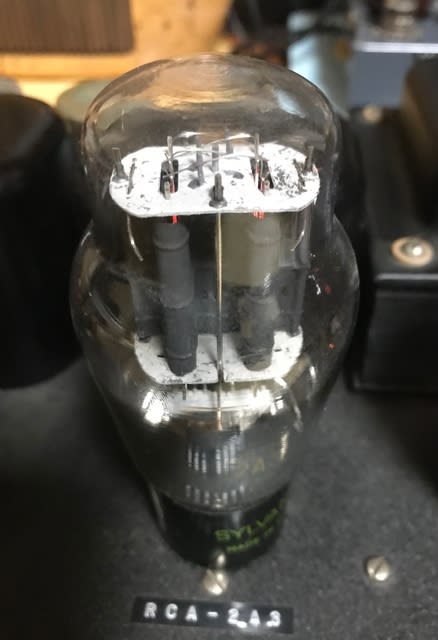

構造の異なるRCA 2A3を新しい(と思われる)ものから古いものへと遡って浅野ロフチン・ホワイト・アンプで聴き比べてみます。(ただし2の「2プレート ヒーター吊り支持」球はRCAではなくSYLVANIA製なので参考)

1 2プレート ヒーターマイカ支持

2 2プレート ヒーター吊り支持(SYLVANIA)

3 2プレート ヒータースプリング支持

4 1プレート ヒータースプリング支持

5 1プレート ヒーター吊り支持

の5種類。古いものなので正常動作しているかが問題になるが2種類の真空管試験機でデータを採りながら行った。

HIckokのKS-15560-L2と同じくHickokのTV-7D/U tube tester 真空管試験機も古いので複数で判定する。

スピーカーはWE755A+レプリカランドセル CD音源でプリアンプなし ソースはカーペンターズのソリティアなど

1 2プレート ヒーターマイカ支持

RCA 2A3で一番多く生産されたと思われる。2ケ所に分かれたヒーター線はM字形状、上部はマイカ(雲母)に通しているだけというアバウトさだがヒーター線が太いためトラブルが起きにくく丈夫。見た目が地味なので有り難みが少ないのが難点。tube testerの測定値は今回全ての真空管が廃棄値まで低下していなかったが特にこの個体は一番元気だった。KS: 3300/1800 TV-7: 80/38 58mA

音はちょっと凹凸が少ないように感じるが高域が寂しいのかもしれない。音量を上げるとちょっとうるさく感じる。

これを基準にして以下と差し替えてみる。

2 2プレート ヒーター吊り支持(SYLVANIA)

2ヶ所のヒーターが各々2往復して上部は4本の細い釣竿で引っ張って持ち上げている。2本とも元気な状態(KS: 3000/1800 TV-7: 74/38 KS: 2900/1800 TV-7: 74/38) 58mA

カレンの口の動きがわかる。バックと分離する。高域の感じは似ている。

3 2プレート ヒータースプリング支持

KS: 2200/1800 TV-7: 68/38 KS: 2100/1800 TV-7: 68/38 57mA

角の丸い音、滑らかなボーカル。高域の張った時のボーカルがすっきりしている。

4 1プレート ヒータースプリング支持

KS: 2400/1800 TV-7: 60/38 57mA

ベースにはRCA とCunninghamのダブルネイム。マイカの上にしっかりした櫓(やぐら)を組んで2個のコイルスプリングでヒーター線がかけられた棒を引っ張り上げている構造はシングルプレートでは一番多く見かける。

高域寄りの音。

5 1プレート ヒーター吊り支持

KS: 3000/1800 TV-7: 70/38 57mA

シングルプレートで吊りヒーターだがあまり見かけない。18本の細いヒーター線は9本がパラの2セットがシリアル接続らしい。上部は横の梁ごと2本の釣竿で引き上げられていて火が入った景色はとても美しい。袴(根元のベース部分)には会社名が入るのだが1935年くらいまではRCAとCunninghamの2社併記がされていた。その後はRCAのみの記載となる。この個体はRCAだけなので1935年より新しいのか思ったがシングルプレート管としては最初期のものらしい。袴だけ交換した可能性もあるが管壁のガラス面に最初期に行われた2A3とエッチングしてある。

管○王国の試聴ごっこみたいなことをしたが私の耳ではさほど大きな違いは感じられなかったのが正直なところ。巷で言われるシングル、ダブルの違いも思ったより少ない。確かにダブルの方が低域が豊か、シングルの方が高域寄りでスッキリハッキリ聞こえる気がするが多分トーンコントロールを少しいじれば違いはわからないと思う。基準としたあまり評判のよろしくないマイカ吊りRCA 2A3も十分に良い音がして普段使う分には全く不満はない。音源や条件が異なれば違う印象になるかもしれない。

お読みいただきありがとうございました。