さて、今日の最終目的地の本法寺です。本法寺は堀川寺之内に伽藍を構える日蓮宗本山のひとつで、日親上人による創建です。江戸時代初期に徳川家康から鷹峯の地を拝領し、そこで「芸術村」を築いた本阿弥光悦の菩提寺でもあります。

秀吉の命で現在地に移転する際には、本阿弥家が私財を投じて伽藍の整備に尽力しました。

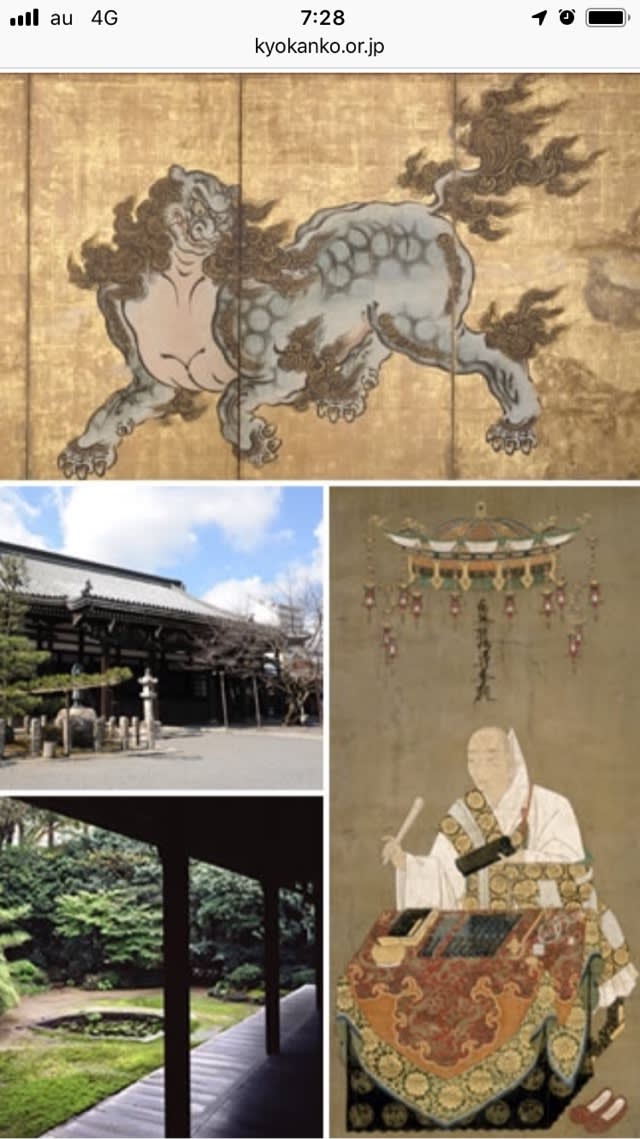

上の写真は西門、下の写真は、小川通に面した東門で、小川通りには裏千家今日庵、表千家不審庵が門を構えています。

本阿弥光悦作庭と伝わる「巴の庭」は、国の名勝庭園に指定されています。庭園にある三つの築山を巴形に配していることから名付けられた枯山水庭園です。庭の中央には半円を二つ組み合わせた円形石で「日」を表し、切石で十角形に縁取られた蓮池で「蓮」を表しており、宗祖 日蓮の名にちかんだデザインです。

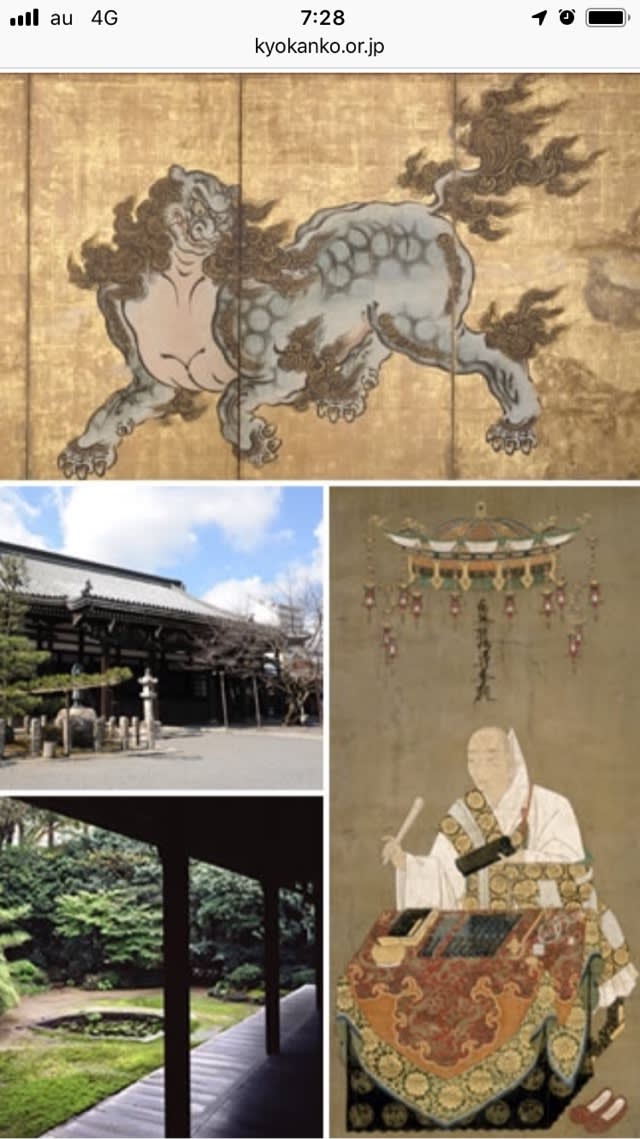

寺宝は、生誕480年を迎える長谷川等伯が本法寺塔頭に寄宿していた際に描いた「日尭上人像」(重文)や「波龍図屏風」、狩野山楽の「唐獅子図屏風」も展示されていました。山楽の屏風は元は、障壁画だったと思われます。

また、こちら本法寺の長谷川等伯筆「佛涅槃図」は「京都三大涅槃図」のひとつで、26歳の若さで急逝した一粒種の久蔵の菩提を弔うために全精力を注いで描いたと言われています。通常はレプリカが常設展示されており、オリジナルは涅槃会の時に合わせて公開されます。

今年は、京の冬の旅で会期末までレプリカの展示で、冬の旅が終わった3月26日から4月21日にオリジナルが開帳されます。

最近は、ここ本法寺を初め、本隆寺、妙顕寺など日蓮宗寺院が公開に積極的なことは歓迎すべきことです。

秀吉の命で現在地に移転する際には、本阿弥家が私財を投じて伽藍の整備に尽力しました。

上の写真は西門、下の写真は、小川通に面した東門で、小川通りには裏千家今日庵、表千家不審庵が門を構えています。

本阿弥光悦作庭と伝わる「巴の庭」は、国の名勝庭園に指定されています。庭園にある三つの築山を巴形に配していることから名付けられた枯山水庭園です。庭の中央には半円を二つ組み合わせた円形石で「日」を表し、切石で十角形に縁取られた蓮池で「蓮」を表しており、宗祖 日蓮の名にちかんだデザインです。

寺宝は、生誕480年を迎える長谷川等伯が本法寺塔頭に寄宿していた際に描いた「日尭上人像」(重文)や「波龍図屏風」、狩野山楽の「唐獅子図屏風」も展示されていました。山楽の屏風は元は、障壁画だったと思われます。

また、こちら本法寺の長谷川等伯筆「佛涅槃図」は「京都三大涅槃図」のひとつで、26歳の若さで急逝した一粒種の久蔵の菩提を弔うために全精力を注いで描いたと言われています。通常はレプリカが常設展示されており、オリジナルは涅槃会の時に合わせて公開されます。

今年は、京の冬の旅で会期末までレプリカの展示で、冬の旅が終わった3月26日から4月21日にオリジナルが開帳されます。

最近は、ここ本法寺を初め、本隆寺、妙顕寺など日蓮宗寺院が公開に積極的なことは歓迎すべきことです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます