4月29日は、京都非公開文化財特別公開で公開中の安楽寿院に来ました。

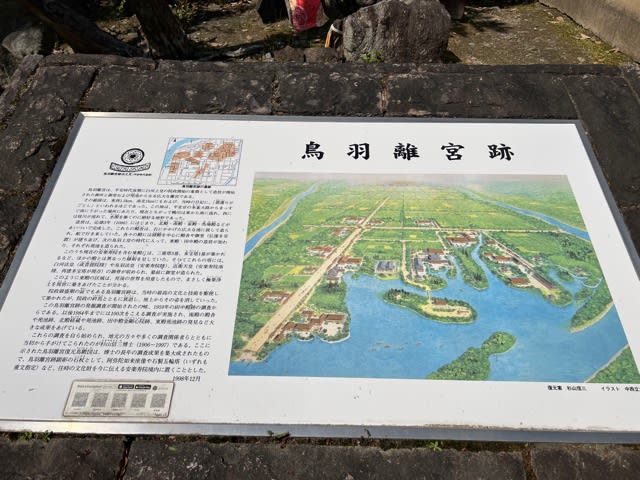

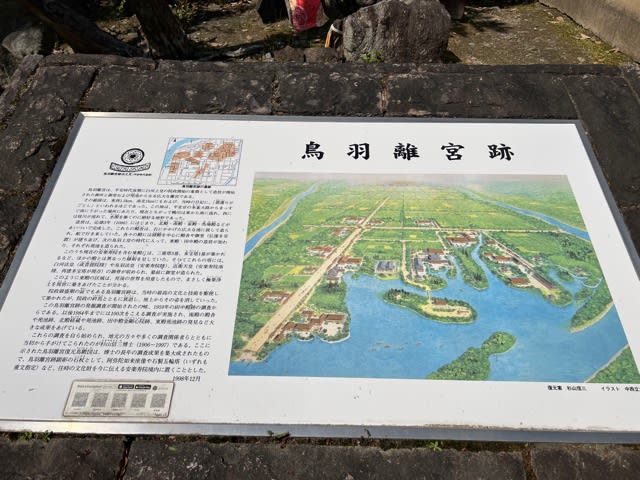

安楽寿院の歴史は平安時代保延3年(1137)に鳥羽離宮の東殿を寺院に改めたことに始まります。

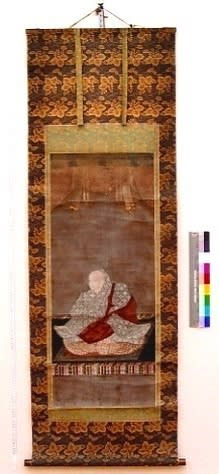

開基は鳥羽上皇、覺法法親王を同志に落慶されています。

保延5年(1139)に本御堂(ほんみどう)と呼ばれる三重塔が建立され、続いて九躰阿弥陀堂、焔魔堂、不動堂等が建てられました。

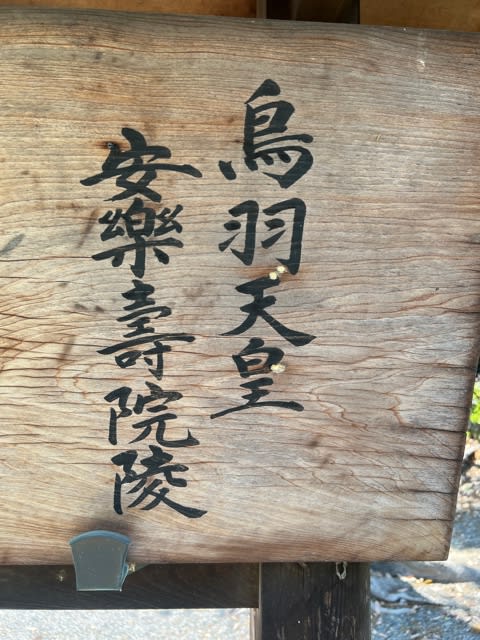

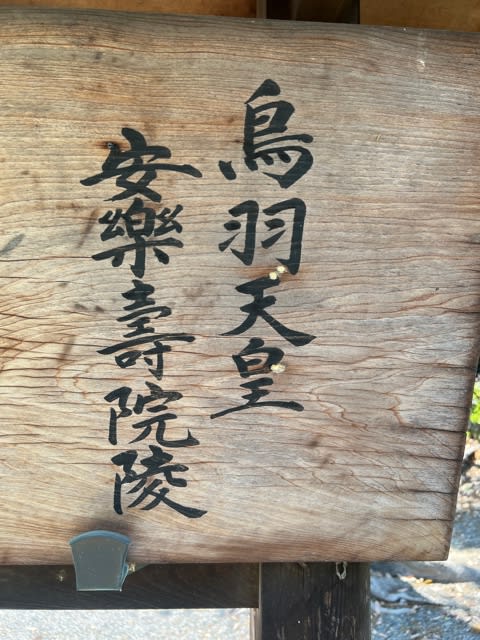

保元元年(1156)には鳥羽法皇(上皇)が本御塔に葬られています。

鳥羽天皇安楽寿院陵は後に改葬された御陵です。

保元2年(1157)、皇后美福門院は新御塔を建立されましたが、ここは後に近衛天皇の遺骨が納められました。

近衛天皇安楽寿院南陵がそれであり、現在の多宝塔は慶長11年(1606)豊臣秀頼により、片桐且元を普請奉行として再興されたものです。

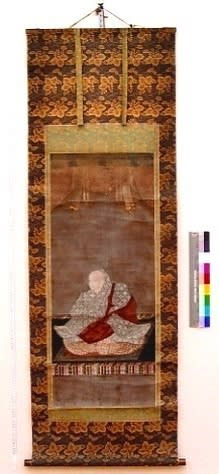

収蔵庫に安置されている本阿弥陀如来座像(重要文化財)は鳥羽上皇の御念持仏と伝えられ、胸に卍が記されているため卍阿弥陀とも呼ばれています。

また、収蔵庫の庭園には発掘調査で出土した鳥羽離宮の庭石が使われています。

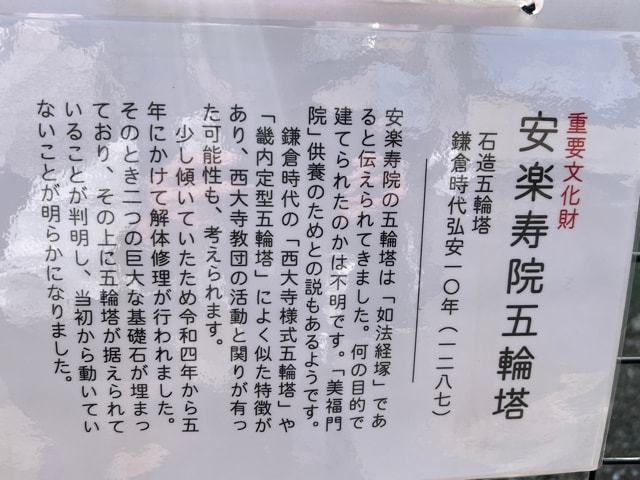

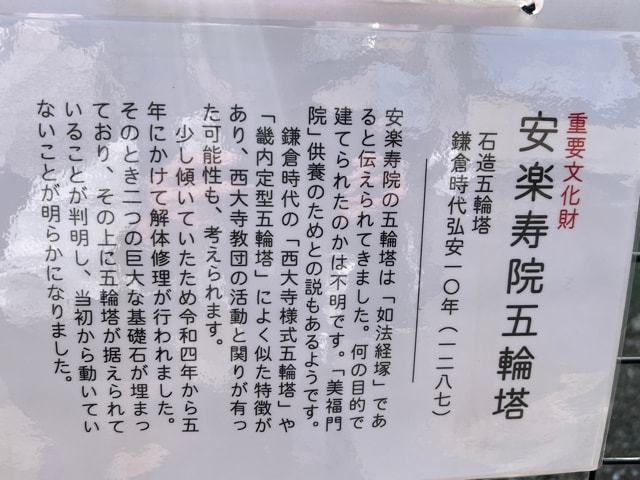

境内は京都市史跡に指定され、平安時代の三尊石仏、鎌倉時代の石造五輪塔(重要文化財)が境内に現存しています。

久しぶりの公開で、広大な面積を誇った鳥羽離宮の一端を感じる事が出来ました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます