こんなにひどい酷暑が続くと、日中は愚か夜間にも外出する気が起こらないですね。

と言う訳で更新が滞ってしまいました。

8月2日は、3ヶ月前から予約していた"よみうりカルチャーおおさか"主催の「日本の伝統芸能と食 三味線の魅力と鰻料理を楽しむ」に参加しました。

会場は大阪西天満にある日本料理「由多嘉」さんです。

先ずは西川影戀(えいれん)先生の日本舞踊から始まります。

三味線の演奏に合わせて舞われる西川先生は可憐で綺麗です。

舞われた曲目は長唄「菖蒲浴衣」です。

西川先生はよみうりカルチャーの講師を長らく勤められていて、僕も親しくさせて頂いています。

日本舞踊西川流師範で、同志社大学客員講師や茶道表千家講師も勤められています。

また、西川影戀日本舞踊教室も主宰され、昨年には生徒さんのひとりが宝塚音楽学校に合格されています。

また、今回のレクチャーは日本の伝統芸能では必ず登場すると言っても過言ではない「三味線」の魅力についてです。

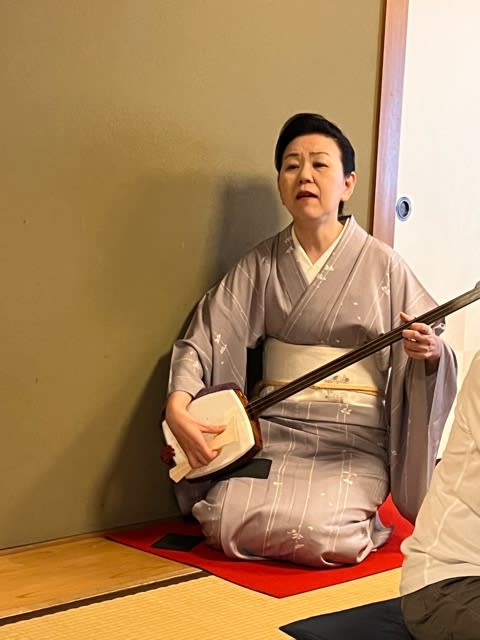

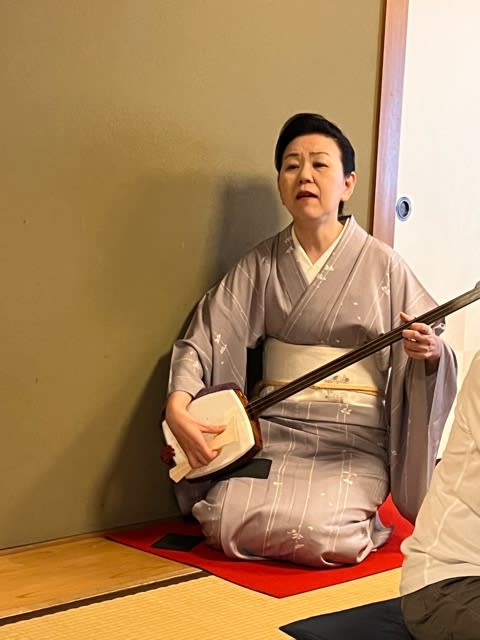

講師の先生は長唄三味線方の今藤左知保(いまふじ さちほ)さんです。

大阪出身の方で、大学時代は落語研究会に所属されていた一風変わった?経歴をお持ちです。

長唄三味線って何?

簡単に一言で回答するのが難しいようです。

16世紀の後半に沖縄を経由し、日本に届いた三味線という楽器によって、沢山の種類の日本音楽が作られるようになった音曲の1つが長唄三味線で、歌舞伎音楽と共に発展したので、今では一番ポピュラーな三味線音楽なのです。

長唄は今から三百年以上前の十八世紀初めごろに歌舞伎の音楽として成立し、主に江戸で発展してきた三味線音楽です。十九世紀に入ると、歌舞伎から独立して純粋に音楽としても作曲・演奏されるようになりました。

歌舞伎の三味線音楽は現在、長唄の他に竹本(義太夫節)、常磐津節、清元節などがありますが、囃子(能管/篠笛・小鼓・大鼓・太鼓)と一緒に舞台で演奏するのは長唄の大きな特徴です。小鼓・大鼓・太鼓は打楽器ですから、それだけリズミカルで踊りに向いているとも言えるそうです。

三味線の知識が薄いので長唄 杵勝会(きねかつかい)という長唄三味線の団体のHPから引用させて頂きました。

今藤先生によると、三味線は三分割されるそうです。

竿の部分も演奏で使われるので消耗してくるそうです。

また、胴の部分の皮は"猫の皮"だそうです。

表面にふたつの黒い部分がありますが、猫の乳首だそうです。

代替品でカンガルーの皮も普及しているそうですが、やはり"猫の皮"に勝るものはないそうです。

舞台用だと100万円から販売されているそうで、最も高い三味線ともなると700万円もするそうです。

この様に、日本の伝統芸能に触れる機会は貴重な時間です。

次に、もうひとつの楽しみ日本料理「由多嘉」さんの鰻料理を頂きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます