WiShare

-Wisdom, intelligence, Share- (知恵と知識をシェアするブログより)

3.引用と出典でおトク感を出す

3つ目はこれです。

文章を書くときに、意識して「引用」を使っている人も多いと思います。

引用する際のポイントがありますので、シェアさせてください。

他人に読んでもらうことを前提に文章を書いたけれど、

どうにも読んだ人におもしろいと思ってもらえないときもあります。

新しい発見やワクワクのない文章だという印象を与えてしまったときは、

どうにかしてそれをカバーしなければなりません。

そういったときには「引用」を文章の中で効果的に使うことでリカバリーできることがあります。

” 書き手が何か新しい発見をしていなくても、あるいは全体の主旨がつまらくても、

キラリと光る言葉が引用され、しかも出典まで明らかになっていると、

「読んで得したな」という感想を持ってもらえるのです。 ”

ただ、一言で「引用」と言ってもそれは偉人の言葉を使うといった意味だけではありません。

本を読むなり映画を観るなりしたとき、面白いセリフ、気に入ったひとこと、

というのがあったら、それをノートに書き取っておくのがいいでしょう。

「平礒のフクロイセ」

引用をすることのメリットとしてもっとも大きなものは

「文章に説得力を持たせれる」ということでしょう。

最初に言いましたように、良い文章とは、人の心を動かす文章です。

読んだ人があなたの主張を聞いて、なにか現実での行動が変わっていくのが最高の文章なのです。

人の心を動かすときに「説得力」というのはとても重要なファクターです。

たとえば、私は毎朝「早起き」を頑張っていますが、朝早くから活動を始めるメリットをいくら声だかに叫んでも、

通りすがりで読んでくれた人の心を一度で動かすのは難しいでしょう。

もし、その相手が私にすでに好意をもってくれたりといったなにか特別な理由があれば可能かもしれませんが、

そんなことが仮にあったとしても極々少数です。

つまり、(言葉はよくないですが)どこの馬の骨ともつかない無名のブロガーが早起きの良さを語っても、

賛同してくれる人はすぐには出てきれくれないのです。

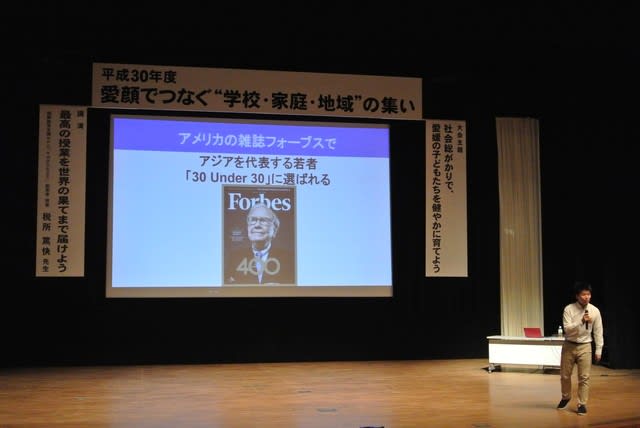

けれど、私の話にプラスして、たとえばファーストリテイリング(ユニクロ)CEOの柳井正さんやワタミの渡邉美樹さん、

果てはビル・ゲイツまで偉大な業績を残している社長たちは、例外なく朝の時間を大切にしていて、

彼らの「早起きのメリットや素晴らしさについて語った言葉」を引用して、

話をすれば同じ私の話であっても急に「聞いてみようかな」といった気持ちが芽生えてくるものなのです。

現在、活躍中に人間だけでなく、たとえば文豪ゲーテも早朝の時間を大切にしていて、

『朝の時間は金貨をくわえてくる』と金言を残しています。

そういった言葉も引用していくと、さらに話の「説得力」が増してきます。

つまり、引用とは、その言葉を語った人の「権威」まで借りてこれるということなのです。

なので、私がひとりで早起きを勧めるより、私とゲーテと有名な社長たちがいっしょになって勧めた方が効果が出るのは当然です。

人は案外、「どんな内容の話か」ということよりも

「だれが話しているのか」を重要視しているのかもしれませんね。

「龍神様と延命地蔵を祀る」

最後にひとつ、引用をしていく際の注意点を書いておきます。

それは、誰でも知っているような名言やことわざなどは、引用しても効果が出ないということです。

” あんまり安っぽい、誰でも知っているような言葉を引用したのでは輝きません。

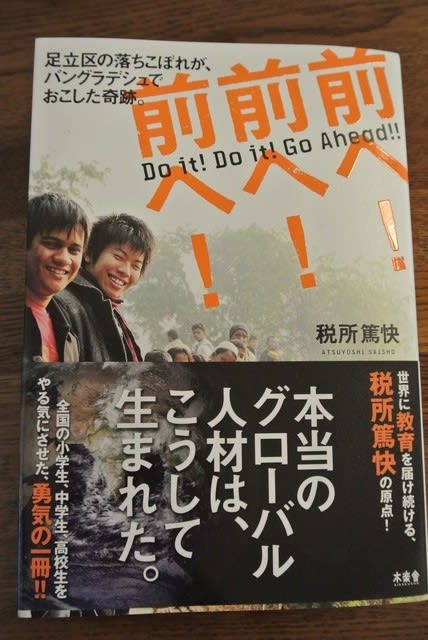

単なる横流し情報ではなく、自分で本を読みながらふっと見つけた言葉、

きちんと原典にあたりながら見つけた言葉にこそ価値があります。 ”

偉大な先人たちの言葉を生かそう。

先人の考え、精神、経験等から学ぶ姿勢。

自分の内に様々な人が生きていく。

岬人(はなんちゅう)