神社の数は全国に約8万社もあるんです!

文化庁文化部宗務課「宗教年鑑」の平成30年版によると、神社本庁などに属する被包括法人が8万2677、

明治神宮や靖国神社のようにいずれの団体にも属さない単立法人が2056とあります。合計8万4862です。

これが神社の数に近いと見てよさそうです。

少なく見積もっても全国に8万社以上ですよ!

仮に全ての神社で御朱印をいただいたとすると大変ですよ。御朱印帳の両面を使って紙の厚さを0.1mmとしても4mの厚さになります!

お賽銭を100円ずつとしても800万円!

そして、1日に10社参拝したとしても22年もかかります!

文部科学省の平成30年度学校基本調査によると、全国の小学校の数は1万9892校、中学校は1万270校、高等学校は4867校、大学は782校。

そのほか、幼稚園や専修学校などもろもろ合わせて5万5654校です。

コンビニの数は、2019年1月時点での店舗数は5万5779店です。

お寺さんは、神社と同じくらいといってもいい約7万7000寺なんだそうです。 〈はぶてんブログより〉

ふるさと平礒の神社も、全国8万4862の一つ。

日本の神様は自然崇拝による。

山、そこにある豊かな森。神様はそこに宿っているが、拝む場所としてその入り口に神社が作られたという。

【鎮守の森 椋の樹】

【鎮守の森 椋の樹】

娘たちと初詣に行った。

プラス、忠犬のボン。

以下、「ハッケン ジャパン」を参照にした。

まずは、左側の

手水舎(ちょうずや/てみずや)

参拝の前に、手や口をすすぐための水場が手水舎。

日本の神様がもっとも大事にされるのは「清浄」であること。そのため、古くは参拝の前に川に入り心身を清めていたのだ。

手水舎で手などをすすぐのは、それを簡略化したもの。心のけがれも水に流す気持ちで行いたい。

鳥居(とりい)

神社は神様のいらっしゃるご神域。鳥居はその「聖域」と、私たちが暮らす「俗界」を隔てるもの。

鳥居から先は神様のいらっしゃる場所であることを示している。

鳥居をくぐる時はその前で一度立ち止まり、「失礼いたします」という気持ちでお辞儀をする。

狛犬(こまいぬ)

社殿や参道の両脇に置かれている狛犬の像。神域に魔物が侵入しないように見張り、神様を守護する役目を持つ。

狛犬ではなく狐や牛、猿など別の動物の像が狛犬の代わりになっている神社もある。

参道(さんどう)

入口にある鳥居からつづく道。神社によっては玉砂利(たまじゃり)が敷いてある。

参道を歩くということは、一歩ずつ神様の世界に近づいていくということ。玉砂利を踏むシャリシャリという音は身を清めるともいわれている。

参道の中央は「神様の通り道」とされているので、脇を歩くようにしよう。

御社殿(ごしゃでん)

神社の中心になる建物。手前から順に、お参りのために参拝者が並ぶ「拝殿(はいでん)」、お供え物を並べる「幣殿(へいでん)」、

さらに神様のいらっしゃる「本殿(ほんでん)」という構造になっているところが多い。

本殿の扉は固く閉ざされ、中を見ることはできない。でも、神様の側からは参拝者がよく見えている。

平礒には、御社殿の奥に、鳥居そして社がある。

父に聞くと恵比須神社とのこと。

平礒の旧組頭が浜で祀っていたものをここに移したというのだ。

【旧組頭が、浜から移した恵比須神社】

【旧組頭が、浜から移した恵比須神社】

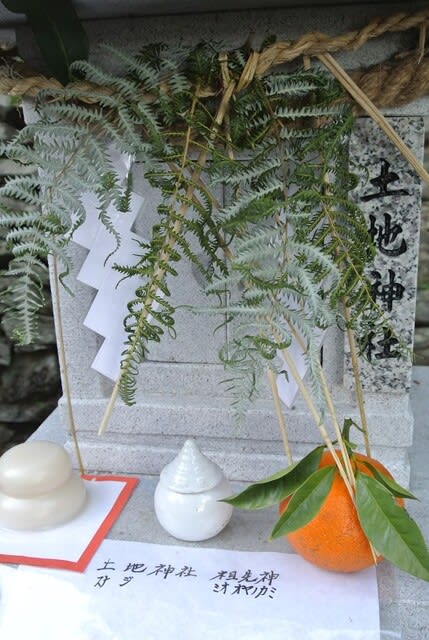

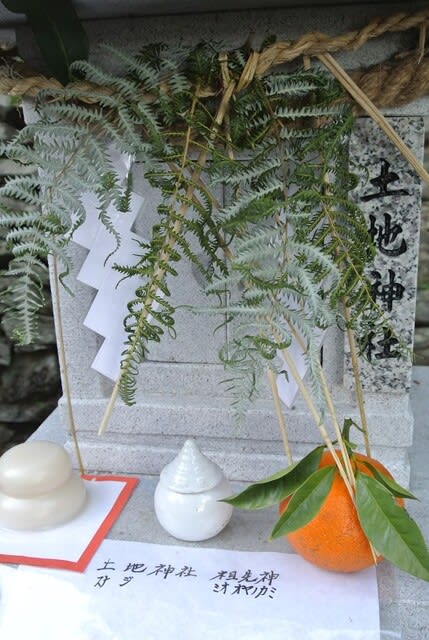

そしてその脇には、6つの境内社がある。

境内社(けいだいしゃ)

中心となる御社殿とは別に、境内にいくつかの小ぶりなお社を見かけることもある。

これらは摂社(せっしゃ)、末社(まっしゃ)と呼ばれるもので、総称して境内社という。

摂社はその神社のご祭神とゆかりのある神様、末社はご祭神より古くからその地でまつられていた神様のお社である場合が多い。

昨年令和元年、平礒出身の梶原道徳さんが、この境内社の修復にお金を寄進してくれた。

その修復作業を中心となって行ったのが父である。

それまで木造であったため朽ちてしまい、どのような神様が祀られているか不明なものもあった。

様々な調査をし、これから永く平礒を見護っていただけるよう石造りの社へと変わった。

手前から

このような話も娘たちに伝えながら、お参りをした。

過去の歴史や、そのときに生きた先人たちの足跡が少し見えた気がする。

どんなに小さなふるさとにも、まちがいなく歴史があり、今につながっている。

そんなことを感じようとする気持ちを持ち続けていきたい。

岬人(はなんちゅう)

【鎮守の森 椋の樹】

【鎮守の森 椋の樹】

【旧組頭が、浜から移した恵比須神社】

【旧組頭が、浜から移した恵比須神社】