地域の可能性や未来は、地域の教育力にかかっている。

わがふるさとにおいても振り返り、100年先のふるさとを考えていきたい。

娘が、地域教育中予ブロックオンライン集会の実行委員として、振り返っている。

※クリック

12月11日(土)、恒例の二名津イルミネーション点灯式があった。

増田会長を中心に地域をこよなく愛する人たちによって、毎年開催されている。

喜久家ボランティアのさおりちゃんとあいりちゃんを誘って参加した。

入るとすぐの場所で、地域おこし協力隊の伊勢さん夫婦が、豚汁ならぬジビエ(猪)汁をふるまってくれた。

おいしい! さおりちゃんとあいりちゃんは、後でおかわりするするほどだった。

前では、三崎高校吹奏楽部の演奏と有志によるパフォーマンスが会場を沸かせていた。

その後、小学生たちのかわいいダンス。

あまりのかわいさに、サンタクロースがプレゼントを持って登場。

その後、橋田さんによるクリスマスボア争奪クイズ。

全て二名津地域に関するマニアックなしかもためになるクイズ。お年寄りも参加。

ちなみにクリスマスボアとは、伊勢さん考案の猪の骨付き肉のこと。

これがまた絶品!大好評!

最後は、増田さんの語りとギターの弾き語り。

いつもながら、心に染みわたる。

動かずに立っていたら、寒くなってきた。

焼き芋とコーヒーを注文。

平礒から毎年応援にかけつけている幸徳君と息子武蔵がついでくれた。

地域を担うたのもしい若者だ。

こうして、手作り感満載のイベントは終了した。

人の手が加わると温かい。

年末年始の寒空、道行く人たちをこのイルミネーションが温かく迎えてくれることだろう。

今年も校舎内を飾ってくれたのは、平礒の広君。

彼のセンスには、脱帽!

今夜、イルミネーションよりも輝いていたのは、このイベントを準備・盛り上げてくれた人たちだった。

佐田岬の小さなまちのきれいな輝き!

岬人(はなんちゅう)

12月4日(土)、第14回地域教育実践交流集会がオンラインで開催された。

副代表ということで、閉会挨拶の大役が回って来た。

さて、どんな話をしたらよいものか。

今回のテーマは、Well-being(ウェルビーイング)。

Well-being(ウェルビーイング)とは、「幸福」のことで、心身と社会的な健康を意味する。

満足した生活を送れている状態、幸福な状態、充実した状態などの多面的な幸せを表す言葉。

瞬間的な幸せを表す英語Happinessとは異なり、「持続的な」幸せを意味するのがウェル・ビーイングだ。

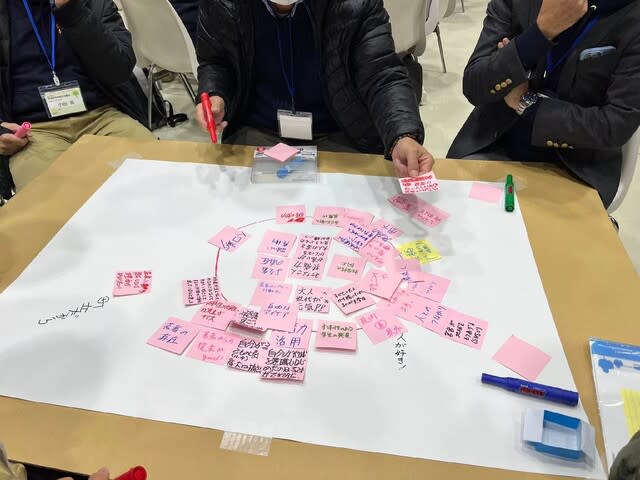

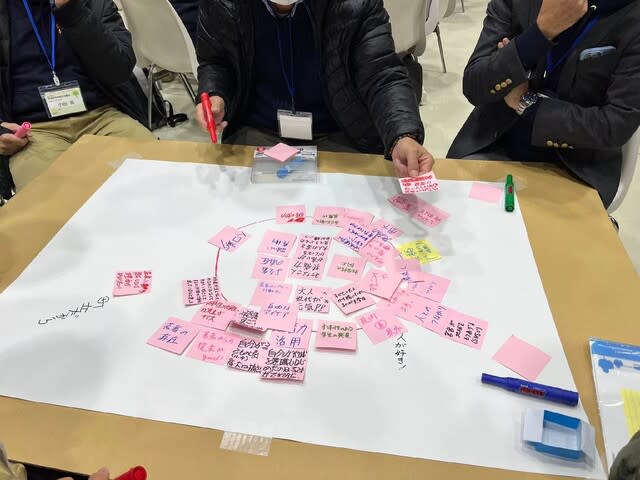

15ある分散会、そして全体シンポジウムでも「地域教育とウェル・ビーイング」について様々な切り口で考えていった。

途中、閉会挨拶のことを意識しながら、参加していた。

そうして思いついたのが、「高校と地域のつながり」からウェル・ビーイングについて話そうと考えた。

以下のような話だった。

『みなさんがイメージするウェル・ビーイング(幸福)は何色ですか?

黄色やオレンジ色をイメージする人は多いのではないでしょうか。

私が暮らす愛媛県伊方町は、本格的な冬に近づいていますが、山々は柑橘の鮮やかなオレンジ色に彩られ、実りの季節を迎えています。

本日の交流集会も実り多いものになったのではないでしょうか。

今回のテーマは、Well-being(ウェルビーイング)ということで、高校と地域とのつながりについてお話したいと思います。

現在、愛媛県の多くの高校は分校化の危機にあります。

分校が何年か続き、入学者が少ない場合、廃校となってしまいます。

地域から高校がなくなる!

これは、地域にとって大変なことです。

地域の衰退は一気に進むことになるでしょう。

そこでそんな危機にある高校は、魅力化に取り組んでいますが、共通する取組は、地域との連携・協働です。

そのことがお互いにとってのWell-being(ウェルビーイング)につながるからです。

そんな中から地元にある愛媛県立三崎高等学校について紹介します。

10年ほど前から入学定員の半分に満たない年が出始め、分校化の危機がささやかれ始めました。

そしてついに崖っぷちの状況に陥ってしまいました。

その間も地域との連携・協働の取組は続いていきます。

モデルのローラを感動させた裂織り、全国こんなものあるんだ大賞を受賞したみっちゃん大福、マーマレード世界大会アマチュア部門での最高賞受賞、

地元の海から塩を作りスイーツに利用したカフェなど。

2年前からは全国募集も始まり、何と分校化の危機を乗り越え、現在はV字回復している状況です。

地域づくりのカギを握るのは、「若者・よそ者・ばか者」と言われます。

様々な所から集まった高校生たちがまさに大活躍しているのです。

最近の特徴的な取組を2つ紹介します。

1つは、みかんアルバイトです。

地域の柑橘農家は収穫時期を迎え、人手不足で困っています。

そこへ高校生たちがアルバイトとして手伝い、地域課題の解決に一役かっています。

これは高校生たちにとっても、農家にとってもWinWinとなっています。

2つ目は、秋祭りの出し物についてです。

昨年・今年とコロナ禍により秋祭りは中止されました。

そこで、地元の高校生をリーダーとして、一緒になって秋祭りの出し物を練習し文化祭で披露したのです。

唐獅子、五つ鹿踊り、浦安の舞を見事に踊りました。

会場からは、感動の声が上がり、「来年はうちの地区に来て、踊ってほしい」などの希望も出ました。

これらの取組は、誰一人取り残さない、持続的な幸せであるWell-being(ウェルビーイング)へとつながるものです。

最後にお知らせがあります。

現在、愛媛県南予地方の柑橘システムは日本農業遺産に認定されています。

それを今年度から世界農業遺産の認定を目指し、ネットワークづくりや取組が進んでいます。

学校、大学、行政、企業、農家、地域などが連携し、

農業、生物多様性、まちづくり、起業、環境、教育など、いろんな立場・視点から農業遺産をほりさげて、未来へつなげていきます。

本日の「かかわりをチカラに、つながりをカタチに」し、

来年は是非みなさまとお会いできることを楽しみにしています。

本日は大変ありがとうございました。』

岬人(はなんちゅう)

今朝、愛媛新聞をめくっていたら、目に留まった記事があった。

愛媛県今治市大三島の伊藤豊雄建築ミュージアム。

10周年記念展では、大三島の歩みを写真や文字で島民と伝えている。

こんなのいいなー。

ここは、4日前に父母と娘と行ったばかり。

あまりのタイミングの良さに驚いた。

伊藤さんは、島を訪れてから

「大三島自体がもう一つのユートピアなんだと感じるようになった。」

と力説。

今の人口減少に触れ、「もう少し島に力を貸して、今後もみなさんと何かできればと思っている。」

と今後を見据えた。

一人の力で地域を変えることはできない。

しかし、そんな一人の力がなければ地域は変わらない。

こんなことを思いながら、我がふるさとをふり返る。

岬人(はなんちゅう)

本日、四国最西端の佐田岬の土曜夜市が開かれる。

「岬の夜市」

何か響きがいい。

地域の有志のみなさんが、明るい地域づくりのために企画された。

特に子どもたちの喜ぶ姿を大切に思われてのこと。

今年は、地元、三崎高校の特別屋台も出店。

そして、ビアガーデンも。

地域の中から、こんな動きがわき起こってくるって、本当すばらしい。

〇 日時 7月17日(土)午後6時~

〇 場所 佐田岬はなはな

ちなみに、このすてきなチラシ(イラスト)も手作り。

すごい才能を持った人がたくさんいる。

今、岬がおもしろい!

岬人(はなんちゅう)

冬将軍の足音も少しずつ近づき、それとともに火事の多い季節となります。

近所に火事があったらどうするか?

もちろん、当然、自分ができる手助けをするのが田舎の流儀。

三崎保育所・小学校・中学校による、初の合同火災対応訓練が行われました。

想定として、三崎保育所給食室から出火。火の回りが早く、初期消火にあたるも消火器での消火は困難。

その間に園児は、保育士の誘導で屋外に脱出。

保育所の火災に気付いた三崎小学校・中学校が、ホースによる消火活動と園児を迎えに行き、避難誘導を支援しました。

【職員による消火活動】

【中学生は、園児の手を取り、避難誘導】

また、はしご車による救助活動を説明を受けながら、見学しました。

【高さ30mまで伸びたはしごに、みんなビックリ】

【校舎3階で救助】

無事救助され、大きな歓声と拍手がわき起こりました。

火災や震災時において、隣接する三崎保育所・小学校・中学校は、互いに緊密な関係性を構築し、連携をを進め、

地域一体型の救護システム運用を目指していきます。

12月17日(木)に行われる愛媛県内一斉の「シェイクアウトえひめ」では、三崎高校も加わり、

さらに地域一体となった地震・津波防災訓練を予定しています。

合言葉は、「自助」、「共助」、「近助(近所)」です。

岬人(はなんちゅう)

そしていよいよ足を踏み入れ、その変わりぶりように感動。

2階の座敷。ここに布団を敷いてお休みする。

タイル張りの洗面所。外には、日本庭園が広がる。

遊び心満載のくつろぎの間。昭和の雰囲気ぷんぷん。

懐かしのレコードの音がたまらない。

タイルをあしらった風呂。

天井のデザインがおしゃれ。

2階の廊下。格子や一枚ガラスの窓が何とも良い風情。

生き返り、暗闇を照らす照明。

素泊まり3,000円。

初めての客、帰省した人たち、同窓会、仲良しグループ等、様々な人を温かく受け入れてくれる。

二名津わが家亭とは?

地域から夕食を調達し、持ち込み、こんなすてきな場所での懇親会が始まった。

話が弾む弾む。

代表の増田さん、とよちゃん、八重さん、よっくんもお呼びし、話はつきなかった。

また集いたい場所。

また集いたい仲間ができた。

岬人(はなんちゅう)

9月20日、令和2年度地域教育実践南予ブロック集会は、新たな取組にチャレンジした。

1 企画会 すべてオンライン

コロナ禍であったので、しかたないがその良さを発見。

例年、3回ほど行われたが、平日仕事を終えて、1時間30分かけて西予市宇和まで行かなければならなかった。

今回、全て自宅でzoom会議。夏の暑いときは、ベランダに出て行ったときもあった。

時間と労力がかからなかった。

2 会 場 伊方町三崎

場所を変え、見知らぬ地域を知ることは、おもしろい。

来ていただいた人たちには、三崎の良さを感じてもらえたのではないだろうか。

3 三崎高校生とのコラボ

三崎高校生の取組に「せんたんミーティング」がある。

それに参加させてもらう予定だったが、コロナ禍で延期。

しかし、そのまま三崎高校生たちの取組を聞いたり、一緒に考えたりする内容に変更させてもらった。

これが、実によかった。

悩みながらも一生懸命に語る三崎高校生たち。

大人も本気に耳を傾け、語り合う。

三崎高校生の卒業生である娘も参加。

南予は、元気!

南予ブロック集会の新たなチャレンジは、実り多いものになった。

8月22日(土)8:30~10:00

三崎中学校の環境整備として、PTA親子奉仕活動が行われました。

目的は、

① 学校の環境整備

② 子ども、保護者、教職員、地域の方々が、協働(一緒に活動)活動を通して、

夢のある未来を創っていく。

まさにそのような活動となりました。

感動の場面を紹介します。

※クリック

https://misaki-j.esnet.ed.jp/blogs/blog_entries/view/8/03860ec89c019d336e9f4c9065ee8a97?frame_id=8