【神奈川・横須賀市】昭和三年(1928)頃に建てられた茅葺の建物で、同十二年(1937)に万代順四郎氏が別邸として取得した。 帝国銀行頭取、現ソニー株式会社会長、母校である青山学院大学理事長などの要職を務めていた万代順四郎氏が、昭和二十二年(1947)から自邸として夫妻で住んでいた。 当初は玄関棟・書院棟・居間棟・サンルーム棟が建築され、昭和十二年~十六年(1937~1941)頃に増築棟が竣工した。 和室の松ノ間と竹ノ間は香淳皇后(昭和天皇の皇后)生誕の棟が東京から移築されたようだ。

★京急津久井浜駅から住宅地を歩いて5分ほどで袖垣付きの門柱の前に着く。 右に緩く曲がった園路を進むと万代会館(以後「旧万代邸」と呼ぶ)の玄関棟が建つ。 玄関に向かって左手に茅葺の倉庫が建つが、細い竹を用いた穂垣で仕切っている。 右手の植栽の間に建つ簡素な切妻造りの門をくぐって庭園に。 飛び石を敷いた園路の先に待合と呼ばれる宝形造りの四阿が建ち、その奥には周りが木々で囲まれた広い芝生の庭園が広がっている。 左手の茅葺屋根の建物を横目で見ながら四阿に向かう。

△木立の緑を背にした万代会館の門....袖垣を設けた門柱に連子を入れた板扉が付けられている

△小砂利を敷いた通路の奥に建つ万代会館

△玄関前左手に仕切り用の穂垣(細竹を用いた垣)....竹垣の奥は倉庫棟と和室棟

.△正面(妻面)の屋根を入母屋破風にした寄棟造鋼板葺の玄関棟

△竹垣越しに眺めた建物は和室棟と倉庫棟(左)

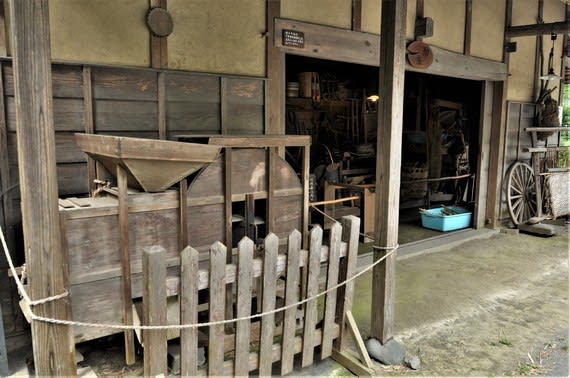

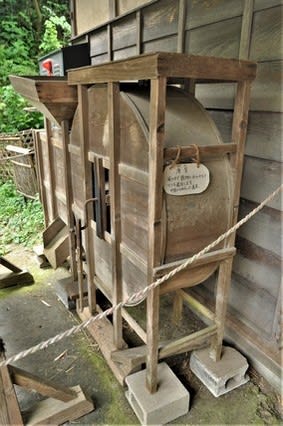

△寄棟造茅葺の倉庫棟

△正面は玄関棟(右)と倉庫棟(左)にまたがって建つ寄棟造茅葺の和室二間の建物

△敷地の南東に広がる庭園への切妻造りの門....門に袖垣を設けている/棟門風の門は竹葺屋根....門扉は上部に大きな菱格子を入れた板扉

△飛石を敷いた庭園への園路....園路の先に四阿が建つ

△園路から見た2つの和室がある建物と面格子付き窓がある玄関棟....仕切りの袖垣は門から延びている

△宝形造りの四阿の先に主に松が植えられた広大な芝生の庭園が広がる

★四阿で一息つきながら旧万代邸を眺める。 四阿の目の前の建物には屋根の修復のための足場が組まれていて....撮影にはチト残念な光景。 四阿から少し庭園側に進むと、南東面で連なって建ち並ぶ茅葺屋根三棟の全容が現れる。 だが、建物の傍には資材材や作業道具が置かれ、柵が設けられていて近づけない。 とはいえ、パンフにあるように建物はまさしく「日本家屋と古式ゆかしい趣のある風格」を感じさせる佇まいだ。

左側の棟は八畳敷和室を二間(「松」の間・「竹」の間)を連ねた建物で、二間は廊下と内縁でぐるりと囲まれている。 真ん中の棟には十畳敷和室一間(「梅」の間)と応接室があり、応接間の前の坪庭には方形竿に切り込みを入れた石燈籠が立ち、傍に地面に少し埋め込まれた蹲踞手水鉢そして役石が配置されている。

△四阿から眺めた玄関棟と三棟の茅葺の建物....一番手前には屋根の改修のための足場が組まれている

△四阿脇から眺めた玄関棟(左端)と二棟の茅葺き建物....足場が組まれているのは和室二間の棟

△寄棟造りの茅葺き建物三棟が南東面で建ち並ぶ

△足場が組まれた左の棟は和室二間が連なり、四方を廊下(二方は内縁?)で囲んだ造り....北東側と南西側に瓦葺風の庇を設けている

△和室二間の棟はいずれも八畳敷で、向かって右(南東側)が「竹」の間、左(南西側)が「松」の間....南東側内縁の外に沓脱石が置かれ,坪庭に石燈籠などが佇む

△坪庭に佇む石燈籠と地面に少し埋め込まれた蹲踞手水鉢そして役石....石燈籠の太い方形の竿に文様らしきものが刻まれ脇に切り込みがある

△真ん中の棟には応接間と十畳和室「梅」の間がある....南東側と南西側に銅板葺風の庇を設けている

△真ん中の棟の応接間(手前)と「梅」の間からは庭園全体が見渡せる

△少し離れた芝生の庭園から眺めた旧万代邸のほぼ全景....三棟の茅葺屋根の棟と玄関棟

△庭園内に立つ面格子風の飾りをつけた庭園灯越しに眺めた旧万代邸

△広い芝生の庭園の南東端近くからは,松などの木々に遮られて旧万代邸がよく見えない