午後4時を過ぎるとめっきり寒い。急激な気温低下は心身に良くない。

昨日の谷川徹三の続き、というか、ついで。

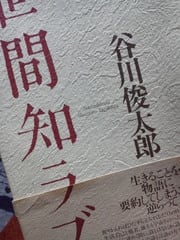

息子の俊太郎が「父の死」という詩を書いている。『世間知ラズ』(1993 思潮社)所収。

「私の父は九十四歳四ヵ月で死んだ。」

というのが一行目。その後の第一連では死の当日の様子が叙事的に綴られる。それによれば谷川徹三は死ぬ前日に床屋へ行って、その翌朝には寝床の中で死んでいたらしい。天皇皇后から祭染料3万円、天皇から勲一等瑞宝章、総理大臣から従三位、こういうものは死んだ日にすぐ来るものらしい。

続く第二連と第三連。

眠りのうちに死は

その静かなすばやい手で

生のあらゆる細部を払いのけたが

祭壇に供えられた花々が萎れるまでの

わずかな時を語り明かす私たちに

馬鹿話の種はつきない

死は未知のもので

未知のものには細部がない

というところが詩に似ている

死も詩も生を要約しがちだが

生き残った者どもは要約よりも

ますます謎めく細部を喜ぶ

このあと葬式での喪主挨拶が載っていて、さらに幻実っぽい散文詩が続く。ちょっと不思議な構成だ。

谷川俊太郎が少年期に書き溜めた詩をまずは父親が見出して、父によって三好達治に持ち込まれ、かくて三好の序詩つきの『二十億光年の孤独』が華麗なデビューを遂げるというのはもはや文学史的な伝説みたいなものだろうが、父は息子によって美しい悼詩を捧げられて逝ったということか。やっぱり父親が偉かったんだろうね。

で、その「父の死」の第一連、最後の四行。

夜になって子供みたいにおうおう泣きながら男が玄関から飛び込んできた。

「先生死んじゃったァ、先生死んじゃったよォ」と男は叫んだ。

諏訪から来たその男は「まだ電車あるかな、もうないかな、ぼくもう帰る」と

泣きながら帰っていった。

誰だよ、コイツ。