感動との出会いをもとめて・・、白いあごひげおじさん(もう、完全なじじいだな・・)の四国遍路の写真日記です・・

枯雑草の巡礼日記

四国遍路の旅記録 平成25年秋 その5

松尾、益野浜を行き、大津まで

部厚い雲が空を覆っていました。

10月も3日目というに、今日は矢鱈と蒸し暑い。こういう日に、この足摺付近の素晴らしい海岸の様を見て歩くのは、ちょっと損のような気もします。でも、遍路はそんな贅沢を言ってはおれません。進みます。

松尾に入り、天然記念物だという樹齢300年のアコウの木を見ます。

このアコウという樹、他の植物に着生して気根を降ろし巨大化するという、何とも不思議な樹なのです。気根が多数の蛇のように絡まり幹状を形成している様は、迫力さえ感じます。 松尾のアコウ

松尾のアコウ

その先で、国重文の吉福家住宅を見ます。以前にも寄りましたが、私はこういうものに目がないので、また寄ってしまいます。

この住宅、この地の多くの家々と比べ、あまりにも浮いているのではないかとか、なぜ国重文なのだろうか・・とか小うるさい疑問も湧いてくるのですが、それはさて置き、清楚と重厚さを兼ね備えた家の表情に大きな魅力を感じます。見た後、時間を経ると、益々その魅力が蘇る・・そんな家かもしれません。

吉福家住宅の前に「女城神社250m」の標示がありました。迷った末止めましたが、女城(めじ)鼻という岬の上にある神社、行ってみればよかったと今も後悔しています。 吉福家住宅

吉福家住宅 吉福家住宅

吉福家住宅 吉福家住宅

吉福家住宅

松尾から大浜に往く古い道は、現在の県道27号にほぼ沿いますが、臼碆の先端の山を巻くところは、それをバイパスするように山越の道であったようです。今は残っていないでしょう。

今の遍路道は、松尾から臼碆までの山道。(現在工事中の、松尾から払川への長大なトンネルの入口の脇から山に入る道。)

臼碆からは二通りの道。民宿夕日の前を通る道と、唐人駄場へ行く道から分岐して祓川橋へ行く道。今回は、後者祓川橋へ行く道を始めて通りました。

この道、国土地理院25000地形図にも記載されていて、谷を渡る所など石やコンクリートで固められており、かなり古くからの生活道であったことを思わせます。

ただ、最近は通る人も少ないらしく、荒れ気味で雰囲気はあまり・・という道なのです。

最後は祓川橋の手前の地蔵堂の前に出ますが、前記の工事中のトンネル出口と重なり、仮設道となっています。

臼婆の先端の海岸

大浜から中浜へ。

中浜は何といっても、ジョン万次郎ですね。今、街を歩くと、やや寂しい街という感じは拭えないのですが、江戸時代の文献などを垣間見ると、江戸中期から発展した集落であったことが判ります。

逆に、隣の土佐清水は、現在の中心街がある場所は、江戸時代には湾入する海と湿原で、家は山際に点在していたと言われます。昭和30年代の埋立、造成により急激な発展をみて、今の街になったのです。

中浜の街から坂を上った所に地蔵。その台座に「これより月山七里十八丁」の刻字。その近くには安政銘の「浦中安全」と彫られた碑もあります。

昔の人は、中浜から坂を越え、清水湾の最狭部、今も「渡場」と地名に残る所から戎町へ渡舟で渡っていたといいます。

今の遍路は中浜の県道に架る陸橋の西100mほどの所から入る山道で厚生町に出ます。

この道はなだらかな丘の道です。2k強。所々でも眺望があれば、云う事ないのですが・・

足摺周辺では一際賑やかな清水の街を抜けて暫く行くと、左手、松崎という岬への道にペンション○○の看板。丘の上の小奇麗な家。一度は訪ねてみたい・・誘われますね。

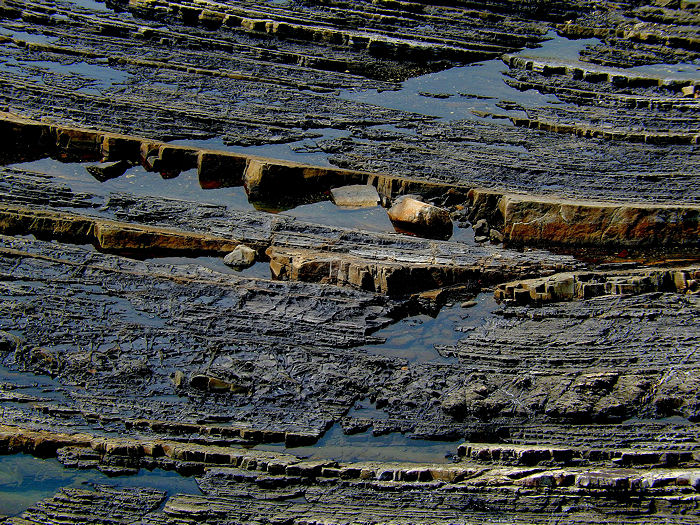

落窪の海岸に見られる化石漣痕、それは見事なもの。波の影響で水中の堆積物の表面に造られた凹凸が化石となったもの。昭和21年の南海道地震により海岸が隆起したため見られるようになったといいます。そうすると、昔の人は見ることができなかった・・

落窪の化石漣痕

国道321号線は、落窪から海岸を離れ北上、中益野から南下、三崎で再び海岸に出ます。この間の海岸は、50m以上の切り立った崖なのです。

昔の人はこの海岸を歩いたということを聞いています。

航空写真など見ると、崖と海岸の岩場(化石漣痕など)の間に砂浜があるように見えます。

念のため、干潮の時間に当たっていることも確認してあります。通ってみます。

落窪の先、果樹園の中の家で尋ねます。

「ここから海岸には出れないよー もう少し行くと埋立地、そこに新しい道があって、そこを折り返す・・」(埋立地といっても、低湿地に土を盛ってかさ上げしたという意味らしい)

言われる通り新しい道を進み道を外れると海岸に出れます。

化石漣痕がほんとに間近に見えます。

セメントで固めた道は僅か、その先は丸石の上、砂の上、岩の上・・変化に富んだ道(?)ですが、それほど歩き難いというほどではありません。昔の人が歩いたというのも納得できます。

ただ、この辺の海岸は隆起した所、昔は海の波がもっと崖の近くまで寄せてきていたでしょう。潮が満ちれば危険な道になったかもしれません。

全長2k強でしょうか。500mくらい沖合、尖った岩島(水島という)がいつも頼もしげに見えていました。

益野の浜(間近の化石漣痕) 益野の浜を行く

益野の浜を行く 益野の浜を行く

益野の浜を行く

益野の浜を行く 益野の浜を行く

益野の浜を行く

益野川の河口の橋を渡って国道に復帰。

また、熱中症寸前の状態で道の駅に倒れ込む。

道の駅の若い人は親切。濡れタオル、氷水を戴いて生き還ります。三崎の街に入ります。

澄禅の記録には、阿波で分かれて四国を逆方向にまわった(即ち逆打ち)遍路衆(澄禅は「高野・芳野(吉野か)の遍路衆」としか記していませんが、遍路の少なかったであろうこの時代、まして逆打ち、専業の修行者であったと思われます。)とここ三崎で出会い 「互ニ荷俵ヲ道ノ傍ニ捨置テ、半時斗語居テ泪ヲ流シテ離タリ。」と記しています。

この地は、阿波からの最も隔たった、周回巡礼の半ばに当たる所なのだ・・

今日の宿は、叶崎の前の大津と決めていました。ところが、そこに電話すると竜串の宿の人が出て、車でそこまで迎えに行くから、竜串に泊れという。何だか訳のわからぬ話だが、まーいいや・・ とにかく、それから一所懸命歩いて、叶崎の手前で電話して、竜串に泊りましたとさ。

下益野付近の地図 を追加しておきます。

(10月3日)

月山神社、小筑紫、宿毛まで

ちょっとズルして、叶崎まで車で送ってもらいました。そこから歩きます。 貝ノ川の海岸の朝

貝ノ川の海岸の朝

以前の日記にもきっと書いたことと思いますが、竜串の先、下川口浦から月山神社への道は、現在は多くのトンネル(片粕トンネル、歯朶(しだ)ノ浦トンネル、貝ノ川トンネル、脇ノ川トンネル)を経る国道の道ですが、明治以降に開削された旧国道では、このトンネル部分は海岸の断崖に張り付いた道であったのです。

そして、更にそれ以前、江戸時代には、人家のある浦々(東より片粕、歯朶ノ浦、貝ノ川浦、大津、小才角、大浦)を繋ぐ道は、片粕坂、道の上坂、脇の川坂などと呼ばれる山越の道でした。

従って、この海岸随一の景観と言われる叶崎も、江戸期には知られることはなく、後に歌人の吉井勇等が紹介し、広く知られるようになったと言われているのです。

江戸時代の紀行文には 「此道客少ク、食物、宿所等萬事難シ。道猶難シ・・」と書かれるように土佐でも辺境であったこの地は住民の多くは生活も困難で、「接待」など思いもよらぬことであったであろうと推察できます。

真念が「道指南」において、足摺打戻りを推奨しているのも、この辺の事情、旅の困難さを配慮してのことではないかとの説を唱える人もいます。真念の意図と性格を察しても、説得力のある説に思えます。

同根の理由かと思われますが、竜串から小筑紫に至る道筋には、江戸時代以前の標石や丁石を見ることは極めて稀であるといいます。

そうしてみると、江戸時代初期に、敢えて月山まわりの道を選択した澄禅は、上位の僧侶であるとはいえ、その覚悟と周到な用意があったことを思わずにはおれません。

叶崎には、上記した吉井勇の歌碑があります。「土佐ぶみに まづしるすらく この日われ うれしきかもよ 叶崎見つ」(ちょっと分かり難い歌ですが、「土佐ぶみ」とは土佐からの手紙ということでしょうか。) 隣には野口雨情の歌碑もあります。「叶崎で波の音聞いた 波が磐(いし)打つ音聞いた」(こちらは直接的で、その時の気持ちがすっと入ってきます。) 叶崎(かなえざき)

叶崎(かなえざき) 叶崎

叶崎 叶崎

叶崎 脇ノ川の浜

脇ノ川の浜 脇ノ川の浜

脇ノ川の浜

私は、江戸時代の遍路が通ったであろう山道のうち、現在でも最も通行できる可能性が高いと思われる大津、小才角の道(昔、脇ノ川坂と呼ばれた)を通ってみようと思っていました。しかし、この度の遍路での私の体力の消耗は大きく、諦めました。せめてもと、その出入口を確認し、少し山道を辿ってみたものでした。 大津~小才角の山道の出口(脇ノ川)

大津~小才角の山道の出口(脇ノ川)

小才角の海辺にある「さんご採取発祥地祈念像」。

サンゴを抱えた少女の像と伝える童唄。

「お月さん ももいろ だれんいうた あまんいうた あまのくちひきさけ」 }

土佐藩のサンゴ採取を秘匿する政策、それ故に生じた悲しい物語・・

づっと後、昭和48年に出版された松谷みよ子の童謡絵本「お月さん ももいろ」・・

これらのことはこの祈念像をロマンの香りに彩ったようです。

少女の逞しい像からは、どこからとなく、昔のこの地の生活との隔たりのようなものを感じます。それ故に、この場所にこの像を立て、唄を刻んだ人々の意図を感ぜぬにはおれない気がするのです。私の好きな像です。 巖と波

巖と波 巖と波

巖と波

さんご採取発祥地祈念像

さんご採取発祥地祈念像

大浦からは、大月へんろみち保存会が管理されている遍路道を通り、大月神社に行きます。

大浦から月山神社への遍路道に入った所に明治17年と命した丁石「従是 月山神社十八丁半 香美郡山南村中澤章次・・」があります。(丁石にはこの後、歌のようなものが刻まれていますが、読み取ることはできませんでした・・)

遍路道の最高所よりやや下った所、十文字と呼ばれる場所に(稀といわれる)江戸期のものと考えられている標石があります。「梵字「パク」左邊路」。

なお、この道にあといくつか残る丁石は、自然石に〇丁と刻んだ簡素なもので、明治以降のものと言われています。 大浦の街

大浦の街 小才角の岬

小才角の岬

大浦の岬(この上を月山への遍路道が通る) 月山遍路道、十文字の標石

月山遍路道、十文字の標石 月山遍路道、七丁石

月山遍路道、七丁石

月山神社の社務所で何やら音がします。神主さんがおられるようです。

「私はこちらに3度目のお詣りですが、始めてお目にかかれました・・」

ふくよかなお顔の神主さん(守月さんだと・・)はニッコリ。御朱印をいただきました。

大師堂は江戸時代守月山月光院南照寺と称していた頃の本堂で、安政5年(1858)頃の建立と推定されています。内部の格天井の弘瀬友竹(絵金)他の天井絵が有名ですが、外部も宝形造り、象頭木鼻、蟇股や向拝部の虹梁にも彫刻が施された、凝った造りであること。思わず見とれるほどです。 月山神社大師堂

月山神社大師堂 月山神社大師堂の天井絵

月山神社大師堂の天井絵

月山神社については三巡目の日記でやや詳細に触れたのでここでは省略しましょう。

神社の先を少し行くと、森を背に石垣の上「文学士 従七位 守月晃墓」がポツンと。神主さんのご一族でしょうか。何故か心惹かれます。

舗装道から山道へ。

眼下100mほどの崖下では、波が騒いでいます。坂を下り赤泊りの浜へ。

この大石、中石の浜は歩き難い。三度は転ろぶ。

大きな波がくる度に、波の下の石がゴロゴロと鳴るのです。この浜は3度目ですが、私は美しいと感じたことはありません。何処か恐ろしく、寂しい浜でした。

浜の石の上に座って(立つことができなかっただけですが・・)波が立ちあがった、その腹の様と波の下の石の音を、長いこと見聞しておりました。 赤泊の浜

赤泊の浜 浜の波

浜の波

月山以降の道筋について、澄禅は「御月ヲ出テ西伯(泊?)ト云浦ニ出ヅ。又坂ヲ越テ大道ヲ往テ、コヅクシト云所ニ出。爰ニ七日島ト云小島在リ。潮相満相引ノ所ナリ、由緒在リ。夫ヨリイヨ野滝(瀧?)巖寺ト云真言寺ニ一宿ス。御月山ヨリ是迄四里ナリ。・・寺ヲ出てミクレ坂ト云坂ヲ越テ宿毛ニ致ル・・」と記します。

西泊を経由しており、この後、姫ノ井に向ったのか、あるいは浜伝いに樫ノ浦、周防形を経て大道に入ったのか、不明です。(天保国絵図(国立公文書館)によると、西泊村、樫浦村、周防方村、頭集村、ほこつち村(鉾土)、弘見村が往還のルートとして示されています。)

(追記)「馬路坂」について

現在の国道(321号)の傍には多くの旧道が残されていますが、ここでその一つを追記しておきましょう。

今の大月町弘見から小筑紫町へ向う国道の西側に小さな峠越えの馬路坂があります。(場所は遍路地図を参照)この道には江戸期の石畳と石垣が積まれた切通しが残されていると言います。通ってみたい道の一つです。(令和2年2月追記)

七日島は今は陸続きとなっています。また、小筑紫町伊予野の寺は竜巖寺として現存します。

(追記)「小筑紫」について

小筑紫村について、「南路志」に次の記述があります。

「・・里人伝云、往昔延喜元年菅相承筑紫へ赴かせ玉いし時、御船此内海に入りけるに、爰も筑紫なるかと仰有しより、此浦を小筑紫と名付ける。・・此所に七日御滞座有しより七日嶋と云。・・」

ミクレ坂は、三倉坂あるいは御鞍坂とも書かれる峠で、小筑紫町田ノ浦から北東に入り、北の山の鞍部を越えて松田川沿いの坂ノ下に下る道です。

当時は、現在国道321号が走り、道の駅もある海岸沿いは山が迫り、道は無かったと思われます。

田ノ浦から入る道を歩いてみました。入口には、小さな祠。石仏のような石片が集められています。

細い舗装道を1k強行くと、左側に山に入る道があります。

車もやっと通れるほどの広い山道ですが、尾根が直上に見える所で左に折れ、尾根筋のミカン畑の中で行きどまり。おそらく左に折れる所を直登する道がミクレ坂と思われますが、草木繁茂。

尾根から坂の下への下りは更に急坂なので、おそらく道は残っていないでしょう。

山道を戻って、鹿崎の道の駅の草の上にひっくりかえっておりました。

「このクラゲ、うちゃあ ほしいんよー・・」何やら聞いたような言葉が耳に入ります。

こちらの言葉じゃない・・広島弁ですよ。ガイドさんに聞くと、呉からの団体バスだそうです。

私も広島からだと言うと、何人かの人から声をいただきました。

疲れました。宇和島まで行く予定でしたが、今夜は宿毛のホテルに泊って、今回の遍路はここで一旦打ち止めにしよう・・そう思いました。

小才角付近の地図 月山付近の地図 姫ノ井付近の地図 弘見付近の地図 小筑紫付近の地図 坂ノ下付近の地図を追加しておきます。

(10月4日)