英語にせよどの教科にせよ、

つまずいてから対策をするのは、生徒にとって心理的、時間的な負担が大きく、

できることならば、起こりうるつまずきを予測し、

「つまずかない指導」ができることが理想である。

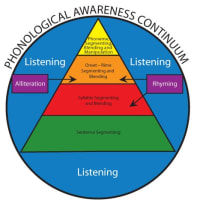

英語圏における読み書き困難の予測に関する研究は進んでおり、

たとえば幼児の音韻意識を測定することでその後の英語力の差を予測できるといった調査結果なども発表されている。

これらの調査は個人差を測定するに留まらず、今後英語学習につまずきやすい傾向がある児童を早期に発見し、

早期の対応によって問題を軽減する目的がある。

クラス全体として考えると、毎回、毎年、同じようなところで生徒がつまずいているとすれば、

それはつまずきの原因となる部分が把握できておらず、

適切な予防的指導を怠っているため同じ結果を導いているのではないか、とも考えられる。

読み書きのつまずきの原因は一概には言えないが、

認知的な観点からは「音韻意識」、「文字と音の対応」、「ワーキングメモリー」、「視覚認知」のいずれかのカテゴリーに分類されるだろう。

それらのスキルや能力が、読み書きが可能なレベルに到達していなければ次の段階に進めないため、

子どものつまずきがどこにあるのか、そしてその部分を補う指導が大切である。

発達に関連した「つまずき」は、適切な指導がなされなければ、

必然的に起こるのである。

なかなか見られない。

そして、たいていの場合、問題があればすぐに授業について行けなくなってしまうため、

「起こってからでは遅い」のだ。

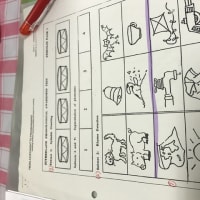

日本では英語のつまずきを正確に予測する標準テストのようなものはないが、

たとえば以下のように、

小学校で見られる国語の間違いから、英語でのつまずきを推測、予測することは、ある程度可能だろう。

|

ひらがな、カタカナでのつまずき ・特に特殊音節などに弱さが見られる場合、音韻意識などの弱さも考えられる。英語の読み書きに困難が表れる可能性が考えられる。 |

|

ローマ字でのつまずき ・文字の乱れはそのまま英語でも表れる。 ・ローマ字の綴りのルールがなかなか覚えにくい場合は音や文字の操作力が弱い可能性が考えられる。 |

|

カタカナ語を読むのが苦手、言い間違いが多い ・長いカタカナ語をすっとリピートできなかったり、読みにくい場合は、音の認識と操作、音の作業記憶(ワーキングメモリー)の弱さも考えられるため、英単語の認識が弱い可能性が考えられる。 |

|

漢字のつまずき ・漢字の構成(書き)が苦手な場合、アルファベットでも左右上下の反転が起こる可能性がある。 ・漢字の音が思い出せない(読めない)場合、英単語を見たときに音が想起しにくい可能性がある。 |

しかしこれは決してそうなるというものでも、また「英語での障害」を決定づけるものではなく、

あくまでも「もしかするとこれが原因」「ここでつまずく可能性がある」という推測である。

今後はこうした推測が、事例として積み重なっていくことで、

英語であれば、小学校低学年の段階から中学校の英語習得の予測がある程度できるるようになるだろう。

そして「この子はつまずきやすい」と予測するだけで決して終わらず、

もし、数年後につまずくことがわかっているならば、

そして、特定の部分でつまずく児童生徒の割合が多いのならば、

これからの英語教育全体でどのステップを補っていかなければならないのかを

子どもの認知的な発達の視点から見直していくことが大切だろう。

学習障害のある生徒さんの指導でとても悩んでいます。

これ以上やると、英語が嫌いになっちゃうな、、、

のレベルをこえそうです。

しかし、定期テストは迫っているし、歯痒い毎日です。

すごく勉強になりました!