先日お会いしたAちゃんについてご紹介しようと思います(許可を頂いています)。

Aちゃんは小学6年生で、お父さんは欧米の方、お母さんは日本人。

日本のインターナショナルスクールに通っています。

自宅では、お父さんとは英語、お母さんとは日本語、

友達は英語も日本語も使うそうです。

「日本語と英語とどちらが話しやすい?」と本人に聞くと、「英語」と答えてくれました。

保護者の方の悩みは「Aちゃんが学校についていけない」というもので、

特に「スペリングが難しい」とのことでした。

それまでの経緯として、

実はAちゃんは低学年の時に、日本語の仮名文字や漢字も勉強していたのですが、

どれほど勉強してもまったく覚えることができませんでした。

お母さんはとても悩み、

自分の子育てが悪かったのか、この子に何か障がいがあるのか、

あちこち相談したそうです。

そして「日本語の読み書きはどうも全くダメだ・・・通っている学校の支援も十分じゃない。

これを見ると、英語を母語にして、これからも英語のスクールに通うほうが良いのではないか」

と決断され、日本語の読み書きに費やしていた時間を、

英語の方に集中することにしてがんばってこられました。

今思えば、Aちゃんは書くのが苦手なタイプのお子さんだったのではないかと思います。

インターナショナルスクールでも、ipadを持ち込み可能だった2年生のときは

生き生きと書く活動にも参加していたそうですが、

3年生以降は「手書きじゃないとだめ」という考え方の先生に代わりました。

するとこれまでできていたこともできなくなり、

それ以降、「僕は書けないからやらない」と文字の活動そのものに否定的な感情や、

自尊心を失っていったそうです。

「読み書きの障がいがあるのではないか」、

という疑いを持って支援センターに行っても、

「既に学年相応の日本語力を持っているとは言えないし、検査はできない」というようなことを言われ、

結局日本で認知検査を受けることも難しくなってしまったご両親は、

本当につらそうでした。

・なぜ自分の子が読み書きがここまで苦手ないのかわからない

・どうしたらできるようになるか、検査もできない

(つまり、認知的な偏りや傾向を客観的な情報として教えてもらえない)

・学校の先生は「そのうちなんとかなる」というだけで

ちゃんとやってくれているのかも、本当にこの子のためになっているかもわからない

お母さんは、

「自分の育て方のせいじゃないだろうか」「何が悪かったんだろうか」と自分を責めておられました。

心理検査を受けられていないので私も何も言えず、

「検査ができないので私もはっきりしたことは言えませんが、見てみましょうね」

という感じでお会いしました。

わたしは日本語を母語とする英語の躓きのあるお子さんのアセスメントはしていますが、

英語を母語とするバイリンガルのお子さんは初めてです。

詳細は省略しますが、

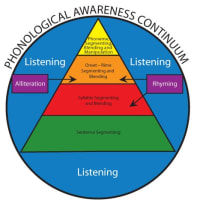

基本的なアセスメントではAちゃんの場合は、

アルファベット=問題なし

音韻認識=問題なし

デコーディング=問題なし

エンコーディング=一部問題あり

でした。

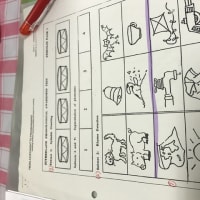

Aちゃんは、音と文字が1対1で対応する単語はすべて正しく読み書きできました。

文も読め、語彙力もあります。

問題が出たのは、いわゆる「普通にそのままでは読めない組み合わせ」や、

tircky wordを含む単語の非単語の書き取りでした。

最初は「ディスレクシアかもしれない」と聞いていたので

音韻認識テストを持って行っていたのですが

全問正解ですので不思議だな、と感じていましたが、

エンコーディングテストで「ああそうか」とようやくわかりました。

それも、単語全部が書き取れないのではありません。

「”この部分”だけがわからないのだな」という間違え方をするのです。

(例:libraryの-ryだけ書けないとか)

「お母さん、Aちゃんは、数字や年号を暗記するのも苦手でしょう?」と聞くと、

「お母さん、Aちゃんは、数字や年号を暗記するのも苦手でしょう?」と聞くと、

「そうです」とのことでした。

「そうです」とのことでした。

「実はかけ算も覚えられません」

「実はかけ算も覚えられません」

「数字とかもよく間違えませんか」

「数字とかもよく間違えませんか」

「間違えます」

「間違えます」

「ですが、Aは読むのは好きで、よく本を読んでいます。作文も、ipadでならできます。書くのだけがイヤがるのです」

「ですが、Aは読むのは好きで、よく本を読んでいます。作文も、ipadでならできます。書くのだけがイヤがるのです」

私は診断はできませんので、ここからは私の想像ですが、

Aちゃんの「読めない・書けない」困難の原因はいくつかあるでしょうが

「意味のない単純な聴覚的・視覚的暗記」が難しいことと関係しているのでは?

と思いました。

スペリングの文字順を単純に暗記するのは難しく、

文字の音を思い出すのに少し時間がかかることもわかりました。

今後の学習アドバイスとしては、

Aちゃんの弱みである「単純暗記」は向いていない学習法だからやめましょう、

できるだけ「意味やイメージと結びつける学習にしましょう」というところまで。

合わない方法→「書いて覚える(視覚的暗記)」「唱えて覚える(聴覚的暗記)」

合う方法 → 「意味と関連づける」記号と音をいわゆる「ごろ合わせ」で覚えたり、イメージ化する

漢字でいえば、「山という字は、山という形から・・・」という指導法が、

イメージと意味を結びついてわかりやすい、という子もいますね。

英語でも工夫されているようです。

たとえば、山下桂世子先生のブログでもヒントがあります

「Tricky Wordsが覚えられないときには・・・」http://kayokoyamashita.com/archives/6098

また、下のリンク動画は初めて見たのは数年前ですが「英語圏でもこうやって覚えるんだ!」

とちょっとびっくりしました。ネイティブのお子さんならこういう風にもできるのですね。

Spelling Techniques for Dyslexics https://www.youtube.com/watch?v=-CpZAH6elIc

少し検索すると、きっともっと工夫があるのだろうと思います。

でも胸が痛むのは、

この指導「お母さんがすることじゃないよね・・・」ということ。

「方法があるってわかっただけでも、本当に気持ちが軽くなりました!」と言ってくださいましたが、

結構はっきりした躓きなので、「それやってくれる専門指導者がいればいいのに、、、」と感じました。

その後、

来年は中学校ということで、学校での合理的配慮を具体的に考えました。

Aちゃんは手書きだと文字を思い出すのが苦痛で書くことがつらいため、

まずはipadでちゃんと作文が書けるということを示していくところからはじめましょう、となりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

昨年はLDのお子さんに音韻認識とデコーディング指導をし、

今回のアセスメントでも感じましたが、

英単語の読み書き習得には、異なるいくつかの条件があって、

それをブロックをはめるように埋めていけば、読めるように、書けるようになると感じます。

それはやはり「レディネス」と呼ばれる認知的な内容だと感じますし

個人差を考えると、決して放置しておいていいものでもないと感じます。

もう一点、こうした道筋を負担少なく子どもに辿らせるためには、

英語圏のように、学習者が使う教科書の使用単語の内容と、その導入順序に

もっと配慮をするべきだろうと強く感じます。

日本の教科書はデコーディングの概念を一切排除しているため、

子どもは暗記以外に読む方略を得られません。

これには憤りすら感じます。

英語の文には、少なくともデコーディングできるdecodable wordと、

組み合わせによってはそうではない暗記せざるを得ない単語があります。

この両者は、必要とされる認知スキルが異なるため、指導法も異なります。

指導法としては、単純暗記につまずく子どもは非常に多いことから、

視覚・聴覚・イメージすべてを合わせた多感覚指導は、やはり納得です。

わたしの書いていることはすべて、わたしがこれまで読んできた

英語圏のディスレクシアや読み書き習得の本や、日本の読み書き困難の本の内容と同じで、

何も新しいことはありません・・・

英語圏のディスレクシアや特別支援の蓄積は30年、40年とありますので、

「やっぱりそうか」と思うことばかりです。

今年もたくさん勉強の年にしたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます