LDのある子に英語を教えようとしたときに、

例えばこんなことがありませんか。

- 聞いたアルファベットを書けない

- 音から意味カードが取れるのに、単語が読めないので単語カードが取れない

- 単語のつづりが覚えられない

- 単語もアルファベットも読めるのに書けない

なぜだろう?

どうしたらできるようになるんだろう、

といつも考えています。

一生懸命考えてやってみたことも、全然効果がなかったり、

生徒の方から素晴らしい解決方法を提示してもらったりすることも多くて

「ああ、学ぶっていうのは、”生徒も先生もお互いが同時に”っていうのは本当なんだなあ」

と感じます。

私は子どもたちにとって「支援者」「アドバイザー」でありたいなと思っています。

「あなたにはどういうやり方が合ってるのか」、を一緒に探す人です。

もちろん「教え」ますが、「学ぶ」のは子どもですから、

「学んでなければ教えたことにはならんじゃないか」

と思っています。

何を”学んだ状態”というのか、

そして教えるとはどういうことか、

そういう話もありますがここでは置いておいて・・・。

個々の症例に取り掛かる前に、

まずディスレクシアや書字障害について、特に

脳がどのように読み・書きという処理を行っているかについて知る必要があります。

目で捉えた形を、耳に届いた音を

脳のどの部分が、どのように処理して書きや意味につなげるのか。

もし、この子が”書けない”とすれば

それは、どこの回路がつまっているからだろうか。

・どのように見えているのか

・想起(思い出す力)はどうか

・意味はわかっているか

・短期記憶に弱さはないか(聴覚・視覚どっちが強い?)

などなど見る点は沢山あります。

ところで英語って、科目としてとても難しいですよね・・・。

アルファベットの読み書きができても、

次に単語がある。

そして会話文や、文法の文型などを文法用語を使って理解し、覚えていく・・・。

どの段階でも、LDの子が躓(つまづ)きやすい要素があるし、

LDじゃない子もたくさん躓いている。

いまの英語教育・指導の限界は、

英語しかみていないことにあるのではないか、

と最近考えています。

何が失敗か、というと、

英語が嫌いだ、

英語が苦手だ見たくもない、

全然わからない、

しゃべれないし使えない、

英語はダメなんです・・

というように、

英語学習に敗北した気持ちで一杯の人間を、毎年量産していること。

ではないでしょうか。

LDがある・ないは関係なく、

まず今の日本全体の英語教育・指導を考えて見たときに

何が足りないのでしょう。

授業時間の確保、指導者のスキルも大切です。

クラスの人数だって、多すぎます。

文法だって、あの順序でいいのか?と思う点が多々あります。

それに加えて、

”誰に教えているのか”

という視点が、とっても足りない。

”学ぶ側”についての情報が少なすぎる。

だから、指導が工夫できない。

普通に考えても

80歳で日本に住んでいるおばあちゃんに教えるのと、

5歳の坊やに教えるのでは、同じ教材使って同じ教え方はできませんね。

スピードだって違うでしょう。

でも実はその80才のおばあちゃんは若い頃アメリカに住んでいて

会話フレーズは大得意で片言が話せるとか、

5才の坊やは絵カードが大好きですぐに名前を覚えちゃう、

でも字は全然かけませんし興味なし・・・

となると、また教え方が変わりませんか。

環境や個人的要因というのは、とても大きいものです。

その個人的要因でも、とりわけ

動機・やる気、といった情意要素が大きく影響していることは

これまでの研究でも明らかにされています。

教室にはどんな子が座っているのでしょうか。

年齢はだいたい同じとして・・・

例えば、

母国語でのその子の認知処理力の傾向や

強さ・弱さを把握しているとどうでしょう。

例えばこんなプロファイル。

- Aくんは13歳。

- 英語を習ったことはない。

- アルファベットが書けない。読むときにつっかえる。

- 音韻認識、形態認知の弱さがある。

- 情報処理は継次的処理の方が強い。

- 聴覚認知は良い。

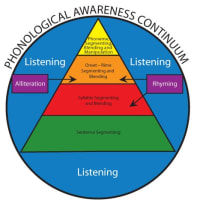

まず、音韻認識の弱さがあると、程度はさまざまですが、

読み書き全般が弱い可能性があります。

もしかしたらAくんの問題は、下のような形で現れているかもしれません・・・

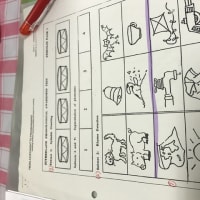

外国語でチェックしてもわからないので、

以下のことをまず”国語”でチェックします。

- ひらがな、カタカナの習得が遅かったかどうか。

- ひらがな、カタカナが聞いて書ける?しりとりできる?拗音、長音とか間違ってない?

- 漢字の読み書きのレベルは学年と比べてどう?

- どのような字を書いているか(形が崩れてない?)。

- 文字を書くときは、「えーと、えーと」と一生懸命思い出して書いたりしていない?

- 似た形の文字をよく読み間違えていないかな?

- 音読は、つっかえ、つっかえしか読めず、

文章の区切りではないところで区切ったりしていない? - 読むスピードが遅くないかなあ。

「読むときに目とか頭が痛くなったりしない?」

「読むのはつらいと思ったことはある?」

ということも確認。

そしてやっぱり音と文字の結びつきが弱いようだ、となれば、

英語の文字や単語を覚えたり、書いたりするときにも

同じような苦労をすることが予測できます。

強みの情報があれば、それを使った指導を考えることができますね。

Aくんは、

- 情報処理は継次的処理の方が強い。

- 聴覚認知は良い。

ことから、

口頭での、明確に、順序立てた説明

を心がける。

階段を一段ずつ上るような、説明。

AだからBで、BだからC、CだからDなんだよ・・・っていうつながりのある感じ。

本人が納得できるように。

書くのが苦手なのであれば、

重要ポイントはプリントで配布します。

視覚的な配慮をするともっとわかりやすいね

(枠で囲んだり、太字にしたり、色をつけたり)。

単語の覚え方は、音と形を結びつけにくいことを、

教える側が、忘れないように・・・。

先生になれるくらいの人では、↑のタイプの人は少ないはずです。

↑の子とは認知処理様式が違うので、

先生にとってどんだけ懇切丁寧でも、

その子には難しいやり方になってしまうこともあり、

先生としても「こんなにやってるのに!なんでかわからん」

と悲しい思いをしてしまうことがあるかも・・・・。

もし、左右の認識があやふやなら

(「右手あげて左手さげる♪ 右足出して左手あげる♪」

みたいなゲームをやるとすぐわかります)、

動作(手や体を使って)で文字を書く練習を取り入れる。

特に、b/d/p/q/h/n などは、英語圏の子も間違えるので

そこは何十年も研究されてる海外のmultisensoryの方法などを参考にする。

あと、字の崩れ具合によって、

文字がどのように見えているのか想像できますね・・・。

パーツが離ればなれになってしまっているとき、

漢字で、偏と旁(つくり)を既にパーツみたいに分けてるセットとかがあるので

そういうのを使って(アルファベットでも作れる)

どのように、線がお互い関係しているのか(交差してたり隣り合ってたり)を

自分で組み合わせながら、そしてその組み合わせを口頭で説明しながら

(「aは cの右側にたて棒」とか)

形と音をとにかく 音や動作をつなぎとして入れていく。

〔これは、子ども自身が説明することが大切。

「fの上の棒はどっち側に曲がってる?」

「右側に曲がってる」

「右ってどっち?指でやってみて」

「こっち~」

「fの形を指で作ってみて」「空中に書いてみよか」

・・・などなど、”作った・書いた”だけじゃ絶対に入らないので何度も確認、確認。)

目を細めて読もうとしたり、黒板の字を写し間違えたり

行をや文字を読み飛ばしているときは、

オプトメトリストさんでもいいし、自分でも簡単にできる視機能チェック(ビジョン・チェック)をします。

何度も書いていますが、ビジョン・トレーニングは本当に効果があります。

ちゃんと見えていない子に、

「よく見ろ!」という指導じゃなくて、

「こう見ているんだったら、こういう練習したらいいかな?」に変わりませんか。

その子についての情報が多ければ多いほど、

先生の指導は変わっていくはずです。

クラス全体に教えるときも、

こうしたAくんBくんにわかりやすい方法を意識的に取り入れることは

明日からでも、すぐにできることかなあと思います。

もともと英語圏のLDの8割以上は

音韻認識に問題がある子だと言われています。

そして、脳のタイプというのは全世界で同じ割合で存在するはずです。

日本語が母国語である子が

読み書きがなんとかついていけたとしても、

違う言語、たとえば英語になったとたんに

「読めない」「書けない」「文字ができない」

子が出て当然なのです。

音韻言語である日本語から見ると、

音素で読ませる英語は難しくて当たり前なのです。

また、日本語は英単語を読むときも、

漢字を読むように視覚で文字を認識しているようなのですが

それだとよっぽど記憶力の良い子でないと、

本当に英文を読むところまでたどりつきません。

だから、全員をなんとかしよう!となると、

フォニックスで文字の音を読ませる練習が必要です。(←多感覚でね!)

英語を学ぶのに適している脳、

また、

そうではない脳というのがあるんだということを知り、

それを情報として

どのように指導に生かしていくか、

そういうアプローチを考える段階に来てるんじゃないかな。

”どの子にとってもわかる・わかりやすい授業”

を実践することが、少なくともそれを目指すことが、

教師の責任やなあと思います。

”全員伸ばしてやるぞ!”

と思ったら,

必ず視点は学ぶ側の、”個人”に向く。

全体ていうかたまりじゃなくて、

どの子もっていう、個人個人がつぶつぶのように浮き上がってくる。

その子たち一人ひとりのプロファイルに合わせた指導を

心がければ良いのです。

やみくもに同じパターンを繰り返すよりもずっと効果があります。

もっともっと学ぶ側の情報を知ることで、

指導は楽になります。

指導の理論とツールをたくさん自分の引き出しに入れて、

子どものプロファイルに合わせて

「この子は、これが難しいんだな。視覚優位だから、このワークはどうかな」

って出せるようになると、

いいなあって思いませんか。

また、とめどなく長々書いてしまいました。

少しこれから忙しくなるので、

ちょっとの間、ブログをお休みします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます