今日は小学校で音韻意識指導に取り組んで下さっているチェン先生と打ち合わせでした。

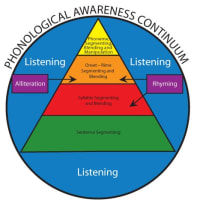

今年で3年目、単語レベル、ライミング、音節・・・と進んで、今年はオンセット-ライムの指導をしています。

子どもたちはこれまで絵本で親しんだ動物を「ばらばらにする(分解)」ので大騒ぎ。わかります。これ楽しいです。

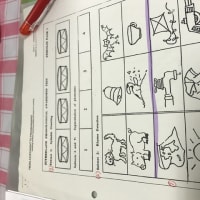

グループごとに「組み合わせて動物を作る」活動も大喜びだったそうです。

(写真はグループごとの新種のアニマルたち)

たとえば、

catのオンセットはc、ライムはatです。

dogのオンセットはd、ライムはogです。

これを入れ替えた動物たちの名前は、

c (猫の頭)+ og(犬の胴体) = cog

というようになりますね。

音韻意識活動は基本的にすべて音声のみ。

文字は使いません。

オンセット-ライムの気づきは「分ける」ことから始まり、

次に「つなぐ」「置き換える」活動をたくさんして、

オンセット-ライムの音韻単位をらくらく操作できるようにして、ゴールの音素操作につなげていきます。

子どもたちの中には、

「日本語でもできる!さかなと犬やったら、、、”さいぬ”」

というように、日本語で遊んだり、

「dog とcatを足したらdat, duckとcatを足してもdatで、最初の音が同じや!」

という発見をしたりと、

音韻意識は、こういう風に「言葉への気づき」を遊びの中で育てることができるんだなあと思います。

この内容を発表するのは来年になるかな、と思いますが、

7月末の小学校英語教育学会ではチェン先生と一緒に昨年実施した、音節意識を伸ばす活動の定着度についての報告と、

操作活動例を紹介する予定です。

音韻意識活動というと「難しそう」と思うかもしれませんが、

頭も使うし楽しいですよ。

音韻処理力の弱いディスレクシアの子にとっては音韻意識活動は必須だと思いますし、

英語の音韻処理に不慣れな日本人学習者にとっても、有効だろうと思っています。

音素の操作はいきなりはできないので、時間をかけてほしい。

日本の英語教育が変わる変わらないは別として、

やらないといけないことだと思ってるのでコツコツとこれからも、フォニックスの前の、音の活動提案をしていきたいと思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます