先日、神戸のインターナショナルスクールに行きました。

その前によかったらこの動画見て下さいね。

子どもの幸福度世界一のオランダの学校風景です。

http://www.youtube.com/watch?v=O60VppJC45o

一クラスで、先生が 国語と算数の授業を同時に進行しています。

子どもは、どちらか好きな方を選んで良いのですが、

もう先生の話がわかっていたら、べつの問題をやってもいいし、

わからない子は、誰かに教えてもらっています。

ある女の子は、勉強がわからないまま進学するのをやめ、

6年生をもう一度繰り返すことを自分で決めました。

先生はインタビューにこのように答えていました。

「自分がやりたいように勉強すればいいんですよ、と子供たちに言えば

子どもが気持ちよく学ぶことが出来、

力がついてきます」

「自分がやることを 自分で選べる子供たちは、

自立の感覚が身につきます。

この感覚がとても大切です。

なぜなら子供たちが社会性を身につけられるからです。

何よりも、子供たちがより幸せに、楽しく感じられるようになるのです。」

これはオランダの子どもだけが感じることかしら。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さて、見学したスクールは、幼児部、キンダー、低学年の教室でした。

ぱっと見ると、教室のカラフルさが日本と違う~と目につきますが、

教師対子どもの割合、

活動のやり方なんかも違っていました。

こちらはキンダーです。

小テーブルがいくつもありました。

何をしてるのかと思ったら、

あるテーブルでは粘土を使っている、べつのテーブルでははさみとノリでチョウチョを作っている、

違うテーブルでは、可愛い入れ物を作っている、

あれ、ご飯を食べてるテーブルや、床でパズルをしている子供たちも。

一時間目は工作なのに

「ご飯を食べる子もいるのですか?」と尋ねると、

「自分の選択です」

だそうでした。・・・・あ、そうなんだ。

でも、どのテーブルも、終わったら次のテーブルに移動したりして、

子供たちは自分のペースで、

自分の関心のあることを選べるようになっていました。

ここは、プレスクール。

クラスを2つに分けて、外遊びのグループと、

室内で文字練習をするグループがありました。

「二つにわけることで、教員が文字指導をよりきめ細やかにできます」

とのことでした。

今週は、“アニマルウィーク”だそうで、

動物をテーマに、教室がジャングルのようになっていました。

前面のプロジェクター上の、キリンの顔が面白い。

この準備、先生たち大変だろうなあ~~。

さて次は、1年生。

最初に算数をやっていたかと思ったら、

途中から国語になりました。

まず先生がホワイトボードや、電子黒板を使って

全体に説明をします。

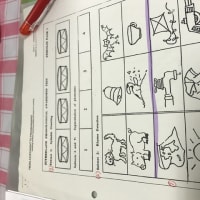

そして、「○分までこれをやりましょう」とプリントを配ります。

補助の先生2名、担任1名が、グループを周って

子供たちに個別に説明をしていました。

電子黒板をとても的確に使っていて、

視覚的な理解が必要な子供たちにはとてもわかりやすい授業に思えました。

最後は、2年生。

もうカラフルな飾りはありません。

先生の数も、1名です。

写真では、前で先生が算数の説明をしています。

このあと、机に移動して小さいグループになって問題を解いていきます。

早く終わった子は、次のプリントに進んでいます。

見学を終えて、教頭先生とお話しをしました。

「いろいろなリアリアや電子黒板などをとても使っておられますね。」

と感想を述べると、

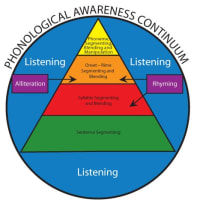

「子供たちの脳には、いろんなタイプがありますからね」

とあっさりと答えられました。

「耳からの理解がいい子、目からの理解がいい子、作って理解する子など

さまざまです。ですからいろんな刺激を与えながら授業をするのです」

また、授業の活動や進度を自分で選択することはとても大切です、

ともおっしゃってました。

どれも、上のオランダ教育と重なることや、

私がこの夏見て来たハワイの教育とも通じます。

発達障害や学習障害が疑われているお子さんが、

「インターナショナルスクールで子どもが明るくなった」

という話しを聞くことがあります。

何か特別なことをしているのか、と思いそうですが、

ほとんどの日本の教室との大きな違いは、

子どもに学びの「選択肢」を与えているかいないか、なのかもしれません。

指導の“ハウツー”じゃなくて、そこか!

と思いませんか?

わたしたち先生って、「どうやったら上手に教えられるか」とか

「子どもにどんだけやらせればいいか」ということは考えますが

「Aくんに選ばせる」ことや、

「同じ課題にいくつものオプション」を用意することは

なかなか、ないのではありませんか。

次に、実際にスクールにお子さんを通わせているお母さんの言葉を

ご紹介させて頂きますね。

その前によかったらこの動画見て下さいね。

子どもの幸福度世界一のオランダの学校風景です。

http://www.youtube.com/watch?v=O60VppJC45o

一クラスで、先生が 国語と算数の授業を同時に進行しています。

子どもは、どちらか好きな方を選んで良いのですが、

もう先生の話がわかっていたら、べつの問題をやってもいいし、

わからない子は、誰かに教えてもらっています。

ある女の子は、勉強がわからないまま進学するのをやめ、

6年生をもう一度繰り返すことを自分で決めました。

先生はインタビューにこのように答えていました。

「自分がやりたいように勉強すればいいんですよ、と子供たちに言えば

子どもが気持ちよく学ぶことが出来、

力がついてきます」

「自分がやることを 自分で選べる子供たちは、

自立の感覚が身につきます。

この感覚がとても大切です。

なぜなら子供たちが社会性を身につけられるからです。

何よりも、子供たちがより幸せに、楽しく感じられるようになるのです。」

これはオランダの子どもだけが感じることかしら。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さて、見学したスクールは、幼児部、キンダー、低学年の教室でした。

ぱっと見ると、教室のカラフルさが日本と違う~と目につきますが、

教師対子どもの割合、

活動のやり方なんかも違っていました。

こちらはキンダーです。

小テーブルがいくつもありました。

何をしてるのかと思ったら、

あるテーブルでは粘土を使っている、べつのテーブルでははさみとノリでチョウチョを作っている、

違うテーブルでは、可愛い入れ物を作っている、

あれ、ご飯を食べてるテーブルや、床でパズルをしている子供たちも。

一時間目は工作なのに

「ご飯を食べる子もいるのですか?」と尋ねると、

「自分の選択です」

だそうでした。・・・・あ、そうなんだ。

でも、どのテーブルも、終わったら次のテーブルに移動したりして、

子供たちは自分のペースで、

自分の関心のあることを選べるようになっていました。

ここは、プレスクール。

クラスを2つに分けて、外遊びのグループと、

室内で文字練習をするグループがありました。

「二つにわけることで、教員が文字指導をよりきめ細やかにできます」

とのことでした。

今週は、“アニマルウィーク”だそうで、

動物をテーマに、教室がジャングルのようになっていました。

前面のプロジェクター上の、キリンの顔が面白い。

この準備、先生たち大変だろうなあ~~。

さて次は、1年生。

最初に算数をやっていたかと思ったら、

途中から国語になりました。

まず先生がホワイトボードや、電子黒板を使って

全体に説明をします。

そして、「○分までこれをやりましょう」とプリントを配ります。

補助の先生2名、担任1名が、グループを周って

子供たちに個別に説明をしていました。

電子黒板をとても的確に使っていて、

視覚的な理解が必要な子供たちにはとてもわかりやすい授業に思えました。

最後は、2年生。

もうカラフルな飾りはありません。

先生の数も、1名です。

写真では、前で先生が算数の説明をしています。

このあと、机に移動して小さいグループになって問題を解いていきます。

早く終わった子は、次のプリントに進んでいます。

見学を終えて、教頭先生とお話しをしました。

「いろいろなリアリアや電子黒板などをとても使っておられますね。」

と感想を述べると、

「子供たちの脳には、いろんなタイプがありますからね」

とあっさりと答えられました。

「耳からの理解がいい子、目からの理解がいい子、作って理解する子など

さまざまです。ですからいろんな刺激を与えながら授業をするのです」

また、授業の活動や進度を自分で選択することはとても大切です、

ともおっしゃってました。

どれも、上のオランダ教育と重なることや、

私がこの夏見て来たハワイの教育とも通じます。

発達障害や学習障害が疑われているお子さんが、

「インターナショナルスクールで子どもが明るくなった」

という話しを聞くことがあります。

何か特別なことをしているのか、と思いそうですが、

ほとんどの日本の教室との大きな違いは、

子どもに学びの「選択肢」を与えているかいないか、なのかもしれません。

指導の“ハウツー”じゃなくて、そこか!

と思いませんか?

わたしたち先生って、「どうやったら上手に教えられるか」とか

「子どもにどんだけやらせればいいか」ということは考えますが

「Aくんに選ばせる」ことや、

「同じ課題にいくつものオプション」を用意することは

なかなか、ないのではありませんか。

次に、実際にスクールにお子さんを通わせているお母さんの言葉を

ご紹介させて頂きますね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます