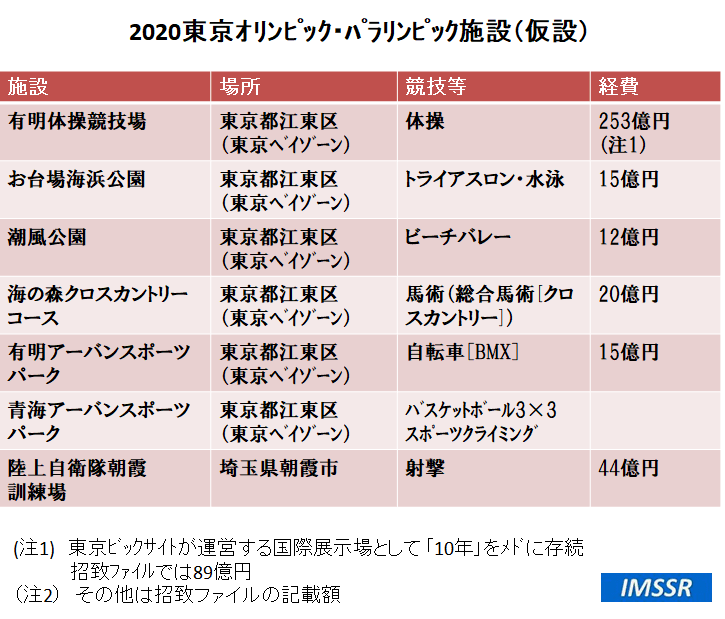

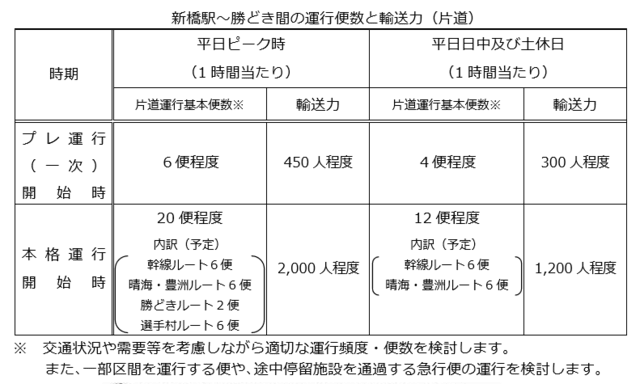

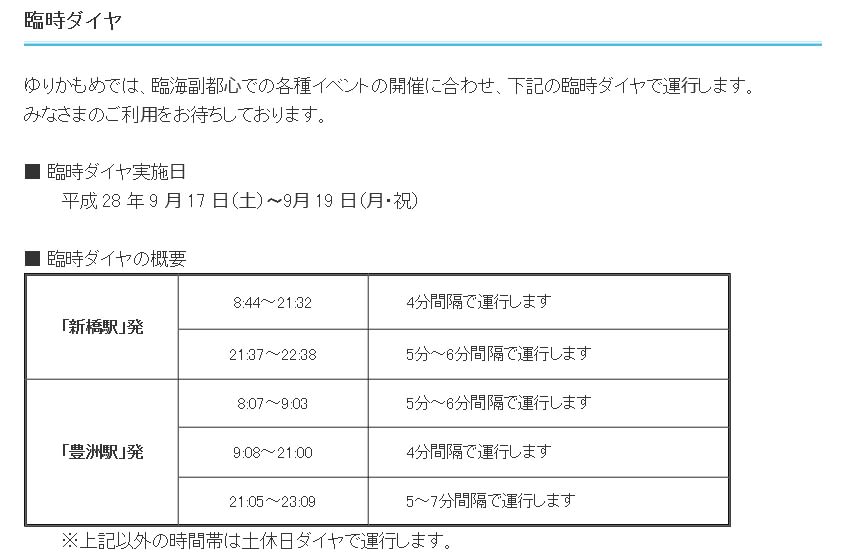

2018FIFAW杯 4K/HDRサービスに乗り出したHBS

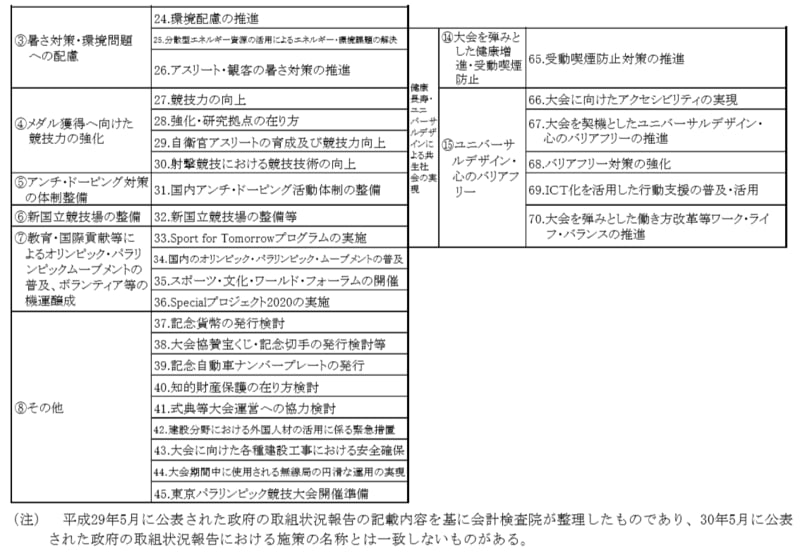

国際放送センターはクロクス・エキスポ設置

VARが“勝敗の分かれ目”を決める その威力と功罪

▼ 219の国と地域から79のライツホルダー((MRLs:media rights licensees)、約5000人が参加するIBC

▼ 放送機関の拠点、IBCの設備と機能

▼ 初めて導入されたVideo Assistant Refree(VAR)は威力を発揮するか

▼ VARが“勝敗の分かれ目”を決める その威力と功罪

▼ 日本対コロンビア戦で登場 “Goal Line Technology”

▼ 全64試合はUHD/HDR(4K/HDR)で配信

▼ スタジアムのカメラ配置はこうなる

▼ NHKは全64試合をBS1、32試合を総合TV、4K8Kは12試合を放送

▼ 民放は日本戦、決勝トーナメント戦を放送

巨額を投入したスタジアム建設 “負の遺産”に転落するのは必至

止まらないW杯の膨張体質を支える放送権料 FIFAの収入の約62%は放送権料

Ultra HDとVRサービスに挑むBBC 2018 FIFA World Cup Russia

空前の汚職スキャンダルに見舞われたFIFA 再生は果たせるか?

2022カタール大会 65億6000万ドル(約7200億円)の巨額収入 目を見張る新スタジアム建設 新機軸eスポーツ

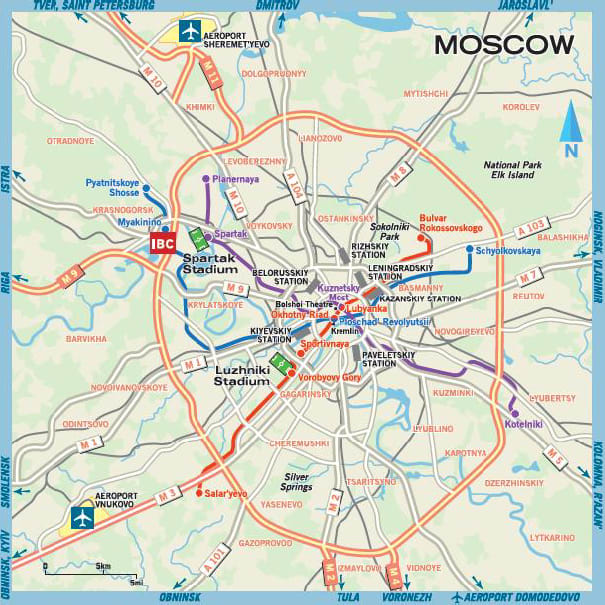

ロシアで開催される2018 FIFA World Cup

2018 FIFA World Cup Russiaは、2018年6月14日から7月15日まで、世界各国から32のチームが参加し、32日間に渡って合計64試合が行われる。

この大会で放送権を獲得したメディア(MRLs:media rights licensees)は、世界219の国と地域、260の放送機関で、FIFAでは各試合平均で2億人の視聴者(20分以上視聴)がいて、決勝戦は10億人の視聴者(20分以上視聴)がいると推定している。

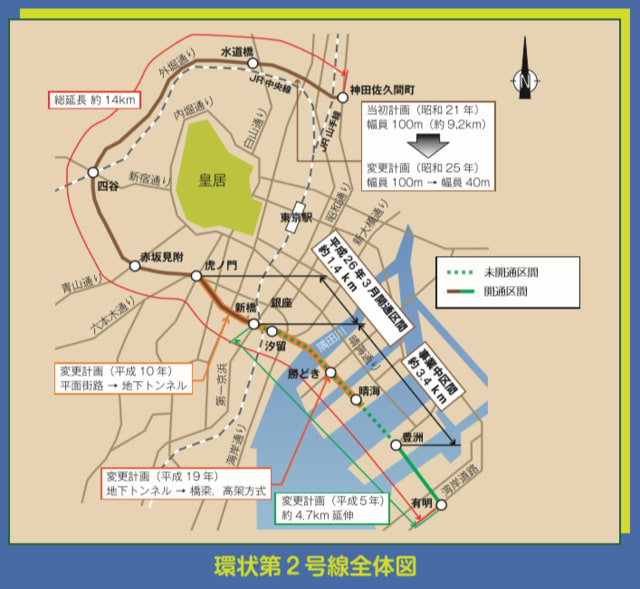

競技会場は、7つのスタジアムを新たに建設し、4つのスタジアムは改築して、11都市にある12のスタジアムを使用する。

大会に参加するチームは、世界各地区の予選を勝ち抜いた31チームと開催国ロシア・チームの32チーム、ロシア国内にそれぞれチームキャンプ地が設けられ、30のトレーニング場も準備された。

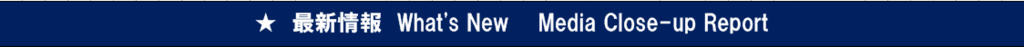

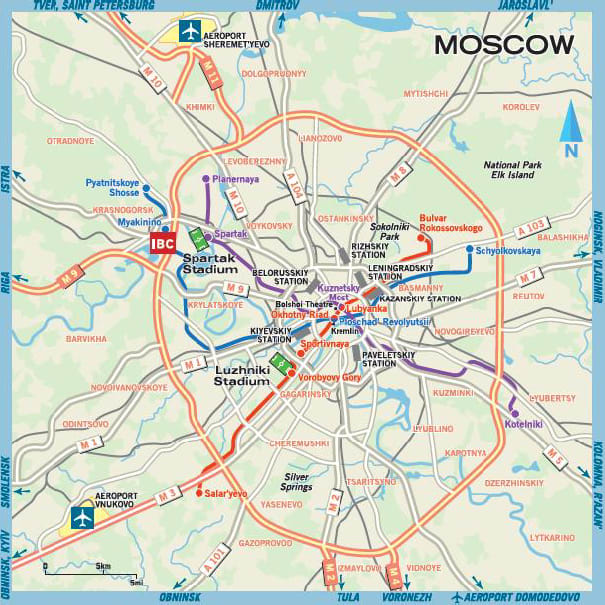

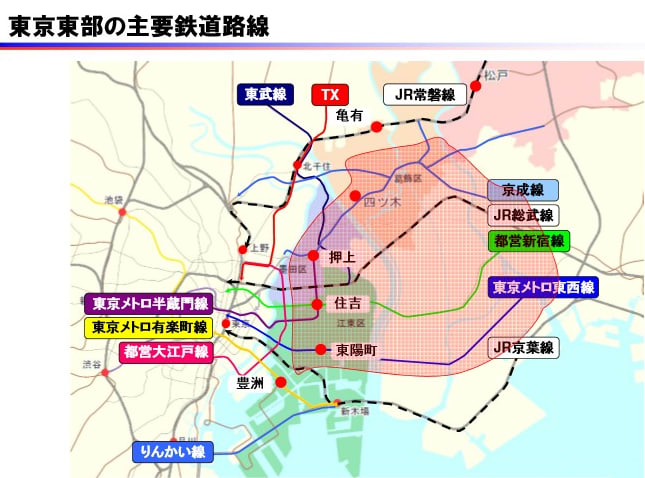

大会開催のハブとなる都市は、モスクワで、Luzhniki とSpartakの2つのスタジアムと5000人のメディアを収容するIBCが整備された。

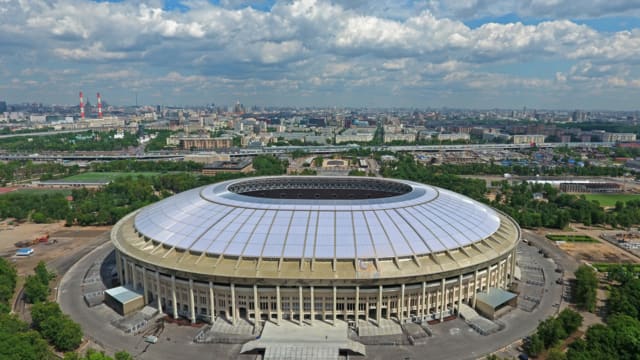

Luzhnikiスタジアムは72,385人、Spartakは41,262人を収容可能なスタジアムにリノベーションした。

Luzhnikiスタジアムでは、開幕第1戦のロシア対サウジアラビア戦や決勝戦が行われる。

その他のスタジアムは、Ekaterinburg、 Kaliningrad、 Kazan、 Nizhny Novgorod、 Rostov-on-Don、 St Petersburg、 Sochi、 Samara、Saransk、Volgogradで、合わせて11都市12か所の会場で開催される。

Luzhnikiスタジアム 出典 Goal.com

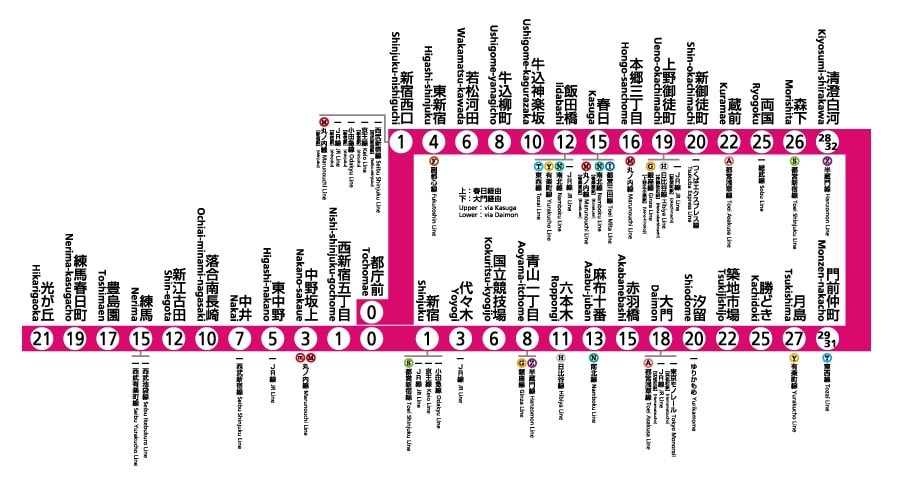

MOSCOW - 2018 FIFA World Cup™ Host City

Youtube

Russia 2018: Magic is in the air

Youtube

1億8900万ドルの巨額赤字を出したFIFA(2017年) ロシア大会開催で黒字転換に

2018年7月、空前の汚職スキャンダルに見舞われていたFIFAは、財政報告を公表し、「信頼性喪失」で、2017年度の収支は、収入が7億3400万ドル(約800億円)に対し、支出9億2300万ドル(約1000億円)で、1億8900万ドル(約200億円)の赤字になったことを明らかにした。

2016年度の3億9100万ドル赤字は約半分に縮小したもの、1億1700万ドルの赤字に転落した2015年から、3年連続の赤字を記録し、この結果、2015年から2017年の累積赤字額は6億9700万ドル(約770億円)となり、汚職スキャンダルの後遺症の深刻さを露呈した。

この巨額の赤字によって、FIFA年の準備金は、2015年の14億1000万ドル(約1550億円)から2016年には10億4100万ドル(1152億円)に減少し、2017年には9億3000万ドル(約1000億円)に落ち込んだとした。

しかし、FIFAは、2018年は、FIFAワールドカップ・ロシア大会の開催などで、38億7600万ドル(約4260億円)の巨額の収入を上げることができると強気の見通しを明らかにしている。

その収入の“大黒柱”は、放送権収入で、2018年は24億1700万ドル(約2660億円)を見込んでいて、収入の約62%を占める。なんと60%を超えるFIFAの収入は放送権収入支えられるいるのである。

これによって、2018年の収支は7億2300万ドル(約800億円)以上の黒字になるとし、2015年からの累積赤字は一掃して、4年間の収支計算で1000万ドル(約11億円)以上の黒字に転換になるとしている。

その結果、FIFAの準備金は2015年末の14億1000万ドルから、2018年末には16億5300万ドル(約1820億円)に回復すると予想し、空前の汚職スキャンダルがもたらした「信頼性喪失」の後遺症から完全に回復できたとしている。

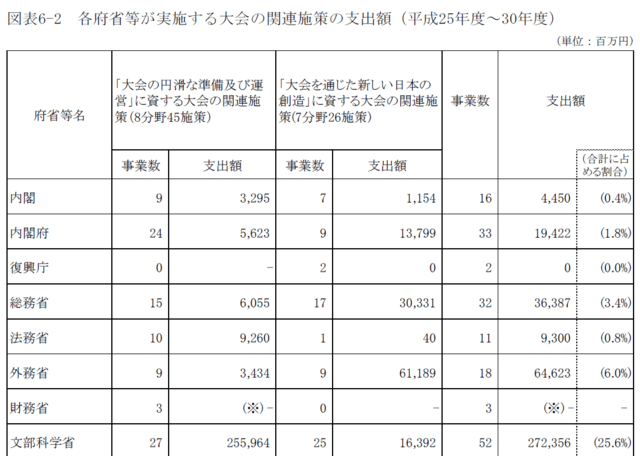

Crocus Expoに設営された国際放送センター(IBC)

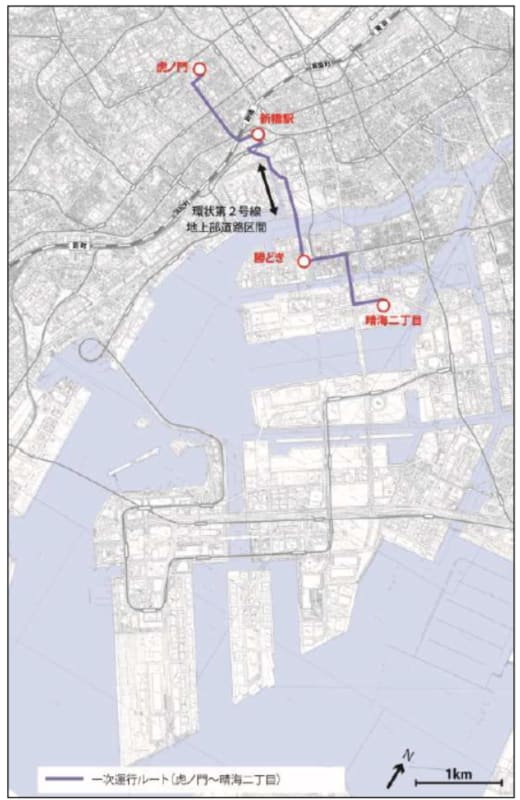

モスクワの北西、MKADリングの外側に位置し、競技会場になるSpartak Stadiumの近くにあるCrocus Expo International Exhibition Centerに国際放送センター(IBC)が設営された。2018年6月9日、関係者が出席しオープニング・セレモニーが行われた。

Crocus Expo International Exhibition Center

Crocus Expo International Exhibition Center Pavilion

出典 The International Broadcasting Center at the 2018 FIFA World Cup Russia FIFA TV Service

国際放送センター(IBC)は、2018 FIFA World Cup Russiaの全世界のテレビやラジオなどの放送機関の拠点となる施設である。

IBCでは、今回の大会で開催される64試合のライブ中継を始め、毎日のハイライト映像や各チームの最新情報、関連特集などが配信される。

IBCには、全世界、219の国と地域から、78のライツホルダー((MRLs:media rights licensees)、約5000人が参加して、スタジオや編集・送出設備、ワーキング・スペースなどを設置して各国に向けてオペレーションを行う。

IBCの設営・運営はFIFA傘下のHBS(Host Broadcast Service)が担当し、大会開催中の32日間、24時間サービスを実施する。

IBCの総面積は5万4000平方メートル、HBS/FIFAエリアと各放送機関の専用エリア、サービスエリアなどに分かれていて、その内HBS/FIFAなどのスペース(multilateral areas)が8613平方メートル、各放送機関の専用スペース(unilateral production areas)が9054平方メートル、各放送機関の専用スペースで最大は1680平方メートル、最小は22平方メートルとなっている。またテレビスタジオが7つ設けられ、Fox U.S.、Fox Brazil、Telemundo、Televisa、Caracol TV、TYC Sports Argentina、CCTVがオペレーションを行う。テレビスタジオの中で、最大のスタジオは400平方メートルである。

FOXやBBC、CCTVを始め、SBS Australia、 Globo and GloboSat(Brazil)、 TV Azteca(Mexico)、 DirecTV Latin America,、ITV(UK)、 Telemundo(U.S.)、 beIN(中東)の13の放送機関は、ビジュアルでアトラクティブなスタジオ建設を目指し、「赤の広場」にサテライトスタジオを設営してオペレーションを行う。

「赤の広場」に設置されたFOXのスタジオはロシアの雰囲気を重視したデザイン

2017年12月1日に、IBCはCrocus ExpoからHBSに引き渡され、2018年5月14日にIBCとしてオープン、6月5日からIBCサービスが開始、7月15日の決勝戦の翌日、7月16日にIBCサービスは終了し、機材を撤収して8月15日にCrocus Expoに戻される。

IBCの設営には133日間、撤去には30日間かけるとしている。

IBCの設備と機能

■ テクニカル・コンパウンド(Technical Compound)

テクニカル・コンパウンドは、パビリオン1と2の間に設置され、電力や空調の仮設施設やバックアップ設備が整備される。

■ サテライト・ファーム(Satellite Farm)

サテライト・ファームはIBCの駐車場に隣接して設置され、衛星が見通し可能な場所が確保されている。

■ 共通エリア(Multilateral Areas)

共通エリアは、Master Control Room(MCR)/Central Equipment Room(CER)、コンテンツ制作センター、オフイスの3つのエリアに大きく分かれている。

これらの施設は、パビリオン1と2に分散されているいるが、お互いに密接に連携してオペレーションを行うようにする。

2018 FIFA World Cup Russiaで、IBCで初めてLive Infotaiment Content(情報・娯楽情報)が制作される。

■ マスターコントロール・ルーム(MCR)

マスターコントロール・ルーム(Master Control Room MCR)は、映像・音声信号をコントロールするIBCの中枢の機能を担う。

各都市の12のスタジアムや関連施設からIBCに送信されてくる映像・音声信号やIBCから光回線や衛星にアップリンクされるすべての映像・音声信号を監視して制御する。

IBCに送信されてくる信号は、試合中継などの国際映像(Multilateral Feed/World Feed)と各ライツホルダー(MRLs:media rights licensees)が独自に制作したユニー映像・音声信号(Unilateral Feed)の二種類がある。

ホストブロードキャスターのHBSは、こうした信号をすべてMCRで一括管理をし、ライツホルダー(MRLs:media rights licensees)に配信したり、HBSの制作センターへ配信したりして、さまざまな映像コンテンツを制作する。

今回の大会では、UHD/HDR、UHD/SDR、3G-SDI(1080P)、HD/SDI(1080i)などの多様な信号が処理されることになったが、HBSは、こうした信号をすべてMCRで集中的に制御し、国際映像(Multilateral Feed)についてはラツホルダー(MRLs:media rights licensees)にニーズに応じて、多様な信号フォーマットのコンテンツで配信する。

またMCRでは、ライツホルダー(MRLs:media rights licensees)のユニー映像・音声信号(Unilateral Feed)の入力・出力もコントロールし、各ライツホルダーに配信する。

MCRは、送信コントロールも担い、国際映像(Multilateral Feed)やユニー映像・音声信号は、サテライトファームのSNGに送り衛星にアップリンクしたり、光回線にアップリンクして、世界各国の放送機関等に伝送する。

■ MCR Multivewer System

これまでのMCR Multivewer Systemは、今回の大会で一新された。

UHD/HDR、UHD/SDRの配信が始まったからである。

すべてのフォーマットの信号は、ルーター・コントロール・システム(VSM)で制御され、MCRに設置されたモニターで表示可能なシステムを構築した。

■ Satelitte Distribution System

MCRにはワールド・フィード・コントロール機能が整備され、サテライトファームにある衛星アップリンク車からオペレーションの制御可能にした。IBCから世界各国のライツホルダー(MRLs:media rights licensees)に送信される映像・音声信号はこの機能によって制御される。

衛星アップリンク・オペレーションは24時間可能で、ライツホルダー(MRLs:media rights licensees)はMCRのサポートを得ることができる。

ワールド・フィード・コントロール機能は、ルーター制御パネルと連結していて、IBCのすべての入力・出力の二つのオペレーションはMCRが管理する。

Master Control Room(MCR)

Pavilion1/2

Pavilion1

出典 The International Broadcasting Center at the 2018 FIFA World Cup Russia FIFA TV Service

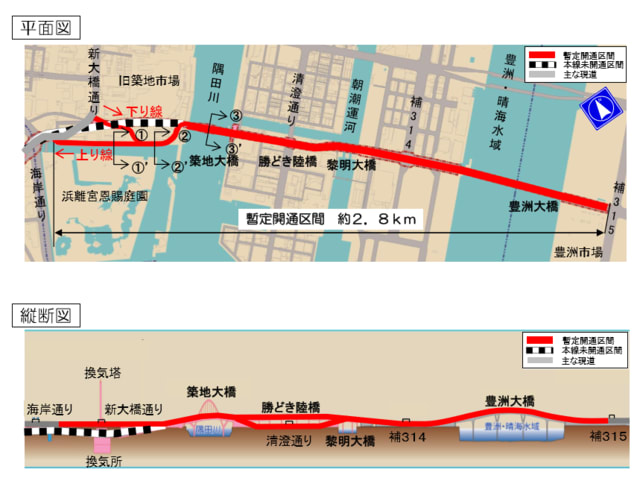

■ スタジアムからIBCへの伝送(Stadium Feed)

ロシア国内の各都市に分散した12のスタジアムからIBCへのライブ伝送は、ホスト・ブロードキャスターの重要なオペレーションである。

各スタジアムからIBCへのフィードは、ベースバンドで10回線が準備され、Clean Stadium Feed(CSF)/UHD、Extended Stadium Feed(ESF)/3G-SDI、Clean Stadium Feed(CSF)/3G-SDI、Tactical Camera Feed、Player Camera Feed(A/B)、Team Camera Feed(A/B)、Clip Channel Action、Clip Channel Emotionの伝送が行われる。さらにIOS回線11回線でデジタル情報が伝送される。

フィードされた映像・音声信号は、ラツホルダー(MRLs:media rights licensees)に配信される。

■ 制作センター(Production Center)

ホスト・ブロードキャスターのHBSは、スタジアムから伝送された映像素材やHBSが40クルーのENGで取材する映像素材を元に、Extemded Basic International Stadium Feed Show(EBIF)やハイライト、5.1サラウンド音声、ストリーミングやVOD、Data Feed、VRなどのデジタル・コンテンツの制作センターで編集・制作を行い、ライツホルダー(MRLs:media rights licensees)に配信する。

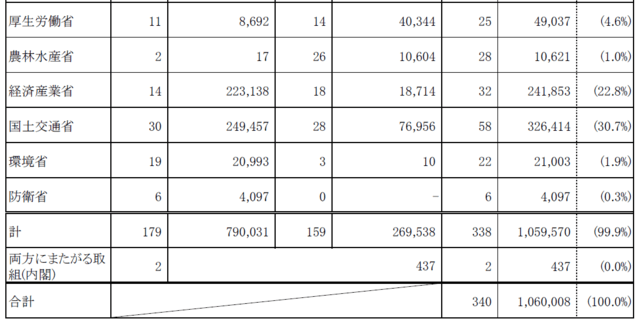

VARが“勝敗の分かれ目”を決める その威力と功罪

Video Assistant Refree(VAR)

2018 FIFA World Cup Russiaで初めて導入されたVideo Assistant Refree(VAR)

出典 FIFA TV

2018 FIFA World Cup Russiaでは、最先端の映像技術を駆使したVideo Assistant Refree(VAR)システムが初めて導入された。

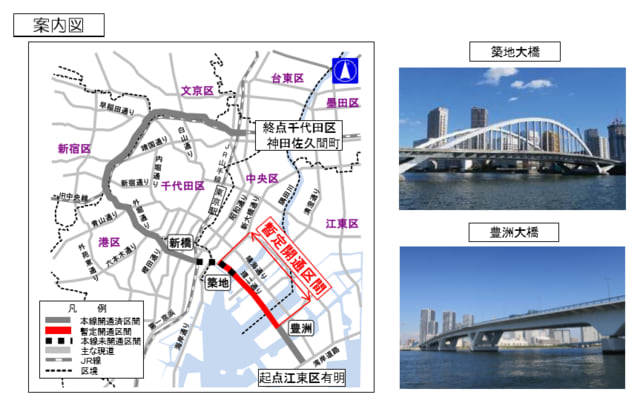

VARシステムは、モスクワのIBC内に設置されたVideo Operation Room(VOR)で、VARスタッフが、各都市にある12のスタジアムから光回線で伝送されてくるライブ中継映像をモニターして、試合の結果を左右するような重大な主審の判定ミスを監視するシステムである。

VARの対象となるのは、「得点」、「PK」、「一発退場」、「退場・警告の人定」の4項目である。

試合の進行を極力妨げないように、3回以上リプレーをして確認しなければならない微妙な判定は対象としない。

FIFAは2018 FIFA World Cup Russiaのプレ大会として昨年ロシアで行われたコンフェデレーションズカップなどで試験的にVARを導入し、検討を進めていた。

出典 FIFA TV

出典 FIFA TV

出典 VAR at the 2018 FIFA World Cup Russia

このシステムでは、VARチームを統括して判定を行い主審と連絡をとるVideo Assistant Refree(VAR)と試合を常時監視しているアシスタントVAR(AVAR)、映像を管理するリプレーオペレーター(Replay Operator)が一チームとなってオペレーションを担う。

アシスタントVARは、メインカメラで試合の状況を常時、モニターしているAVAR1、テレビ中継映像を監視しているAVAR2、オフサイド・カメラを常時監視しているAVAR3の3人がいて、それぞれのAVARがインシデントを認識した場合にVARに伝える。

リプレーオペレーターは、2人が該当するインシデントのベスト・カメラアングル映像をプレセレクトし、2人が最終的にVARに見せるベスト・カメラアングル映像を決める。

VARは、リプレーオペレーターの選んだ該当の映像を見て判定を行う。

VARはスタジアムの主審と直接、対話が可能で、判定の内容は主審に伝えられる。

VARの判定の結果は、スタジアムの大型ディスプレーでもビデオ映像付きで観衆に伝えられる。

判定を巡って紛糾するケースが多いオフサイドについては、“Vertial Offside Line”を複数の異なるアングルのカメラを映像を合成して画面に表示して、VARが判定を行う。“Vertial Offside Line”も大型クリーンで観衆に見せて判定の公平性を示す。

また人間の「眼」の判定では限界があるゴールの判定は、FIFAは“Goal Line Technology”を導入した。フィールドに設置された7台の異なったアングルのカメラの映像を解析し、ゴールを判定して、Vertual Realityで表示する。そのシステムとして“Hawk-Eye”を採用し、音声技術は“Crescent Comms”を使用することになった。

“Hawk-Eye”はイギリスの会社が開発した技術だが、2011年に日本企業のソニーが買収した。

映像で判定を補助するビデオ判定システムは、選手やコーチが要求できる「チャレンジ制」と、VARと同じようにジャッジ・アシスタントが判定を要求できる二つに分けられる。

「チャレンジ制」はNFL(アメリカンフットボール)、野球(MLB、韓国プロ野球)、テニス、バレーボール、レスリングなどで導入されている。

これに対して「チャレンジ制」は、「チャレンジ」可能な回数制限が設けられ、試合進行の妨げにならないように配慮されている。

テニスでは、各選手に1ゲームあたり3回の「チャレンジ」権が与えられるが、「チャレンジ」が成功した場合は、回数制限の枠の外になり、何回でも「チャンレンジ」が可能である。

また「チャレンジ」で「明確な誤審」がなかった場合は、ペナルティが課される競技もある。レスリングではチャレンジが失敗した場合、1ポイント失うルールだ。

一方、VARは試合の映像をモニターして、「インシデント」を察知した場合、さまざまなアングルのカメラ映像を検証して判定を下し、主審に伝える。しかし、VARは、あくまで主審の判定の“補助”で、判定の最終判断は主審が行うのである。

しかし、VARがさまざまなアングルからの映像を検証しても判定ができない極めて微妙なプレーも残る。ハンドの反則は、「故意」かどうか決めてである。「故意」か「不可避」か、選手同士の接触プレーでは、激しいぶつかり合いなのかファールなのか、判定に苦しむケースが多い。ハンドの反則では「故意」かどうかがファウルの決め手になる。結局、主審の判定に頼らざるを得ないケースも現実には多発する可能性もあり、判定を巡る混乱は収まらない懸念は依然として残る。

VARチームの構成

出典 FIFA TV

VAR適用「第一号」 フランス対オーストラリア戦 フランスにPK

スタジアムの大型ディスプレーで表示されたVARの判定 フランス対オーストラリア戦 6月17日

出典 TASS 2018 FIFA World Cup Russia

6月16日、サッカーW杯ロシア大会一次リーグBのポルトガル対スペイン戦で、 大会ポルトガル3―3スペイン サッカーW杯ロシア大会で、今大会から導入された映像で審判の判定を補助するVARが初めて使用された。

判定されたのは前半24分にスペインが同点ゴールを決める直前のプレー。ペナルティーエリア近くの競り合いで倒れたポルトガルのペペがファウルを主張し、主審が耳元に手を当てるしぐさを見せた。通信機器で交信し、反則の有無を確認する合図だった。

判定は変わらなかったが、VAR判定中もプレーが続行されていたため、見た目には分かりづらい「適用第1号」となった。(2018年6月16日 時事通信)

続いて、スタジアムの観衆にも見える形での事実上の「第1号」となったのは6月17日に行われたフランス対オーストラリア戦である。審判は反則をとらなかったがVARによりファールが判定された。

後半戦から開始から10分頃、フランスのグリーズマンがペナルティーエリア内に進入した場面で、オーストラリアのリスドンが滑り込んでタックルし、グリーズマンは倒された。主審はその場では即座に反則を取らず、プレーが続いたが、VAR判定が発動され、VARとのやりとりをした主審がピッチ脇にあるモニターで映像を確認するなどし、オーストラリアのファールを認め、フランスにPKを与えた。

このPKでフランスは1ゴールを獲得し、さらにもう1ゴールを奪い、試合はフランスが2対1で勝利を収めた。

FIFAは、VARの判定の結果について、「満足している」と語った。

オーストラリアのリスドンのタックルを受けるフランスのグリーズマン 出典 FIFA TV

VARシステムの映像を見る主審 出典 FIFA TV

VARシステム映像 出典 FIFA TV

“Goal Line Technology” 日本対コロンビア戦

6月19日に行われた日本対コロンビア戦で、開始直後、日本が香川選手のペナルティキックのゴールで1点を先行した後、前半の39分に、今度はコロンビアが吉田選手のファイルでフリーキンックを得て、キンテロ選手が右のゴールポスト隅にグランドを這うように転がるシュートを放ち、ゴールを決めた。ゴールキーパーの川島はゴールポスト上隅の弾丸シュートを予想していたと思われるが、その裏を取られ、懸命にセーブするもわずかに及ばず、シュートはゴール・ラインを割った。

スロー再生で見ても、ゴール・ラインを割ったのは明らかだったが、初めてVARの“Goal Line Technology”を使用して、Vertial Realityの画面でキンテロ選手のシュートgゴール・ラインを割っていたことを明示し、コロンビアの得点を認めた。

ゴールの判定は、スタジアムの巨大スクリーンでも表示され、スタンドにいる観衆やテレビの視聴率は大いに納得したようである。

コロンビアのフリーキックによるゴールはGoal Line Technologyの判定に 出典 FIFA TV/NHK

Goal Line Technologyの判定結果 ゴールラインを割っていたシュート 出典 FIFA TV/NHK

ノー・ファール ネーマールは"シュミレーション"?

6月22日にサンクトペテルブルグ・スタジアムで行われたブラジル対コスタリカ戦では、主審のファールの判定が、VARによって覆されNOペナルティの判定になった。

試合の終盤近く、ペナルティエリア内の絶好の位置でパスを受けたブラジルのエース、ネイマール選手は、コスタリカのゴンザレス選手のディフェンスを受け、シュートをできずに倒れる、主審は、ゴンザレス選手のファールをとって笛を吹いたが、VARは主審にビデオ判定を要求した。

スロー再生の中継映像を見ればはっきり分かるが、ゴンザレス選手の腕がわずかにネイマール選手の触れたが、ネイマール選手が倒れたのは、腕が触れてからしばらくして、接触プレーとは関係なく、見るからに“オーバー”なジェスチャーで“倒された”かのように振る舞ったのである。主審の眼は欺くことができても、映像御術の眼は欺くことができなかった。ネイマールにはシュミレーションの反則が与えれてもふさわしいプレーだろう。NOペナルティの判定が下された直後の中継映像には苦笑するネイマールの顔が映されていた。世界一のストライカーの看板が泣いている。

ペナルティエリア内のネイマール選手とディフェンスをするゴンザレス選手 出典 FIFA TV

VARのモニターを見る主審 出典 FIFA TV

VARの画面 出典 FIFA TV

NO ファールの判定後、苦笑するネイマール選手 出典 FIFA TV

“Vertial Offside Line” スペイン対モロッコ戦

6月26日、カリーリングラードで開催されたB組の予選リーグ、スペイン対モロッコ戦の後半46分、コーナーキックを得たスペインはショートコーナーで挑み、DFのカルバハル選手中央に鋭いパスを入れ、これを合わせたFWのアスパス選手が鮮やかなヒールキックでゴール決めた。しかし、主審はオフサイドの判定をして得点は認めなかったが、VARが発動し、“Vertial Offside Line”で、オフサイドではないことを明らかにした。結果、主審は判定を覆し、スペインのゴールが認められた。

これに対しモロッコの控えの選手がピッチになだれ込み抗議をし、スタンドではブーイングが響き渡り、スタンドからはペットボトルが投げ入れられるなど騒然とした。

ところが、VARの“Vertial Offside Line”の画面を見れば、オフサイドではないことが明らかでである。

シュートをしたアスパス選手の前にいたモロッコのDF、ハキミ選手(2)やすぐ背後にいたディラル選手(17)やダコスタ選手(4)に対しては明らかにオフサイドの位置にいたが、もう一人、最後方にもう一人、モロッコのDF、ブスファ選手(14)がいて、このDFの選手の足はは、アスパス選手よりゴール側にあったことがはっきりと分かった。

肉眼でプレイを見ていると、背後のモロッコの選手の位置は、手前のモロッコの選手に気がとられて気が付かないし、一瞬の動きなので、選手の体の位置に気をとられて足の位置まで分からない。しかし、VARの“眼”はこれを見逃さなかった。

オフサイドの判定が覆された結果、スペインのゴールが認められ、2対2の同点引き分けとなり、スペインは首位で決勝トーナメントに進出し、モロッコは予選リーグで敗退した。

モロッコDF、ブスファ選手(14)の位置は線審からは見えなかった可能性

画面に表示されたVertual Offsideline

出典 FIFA TV

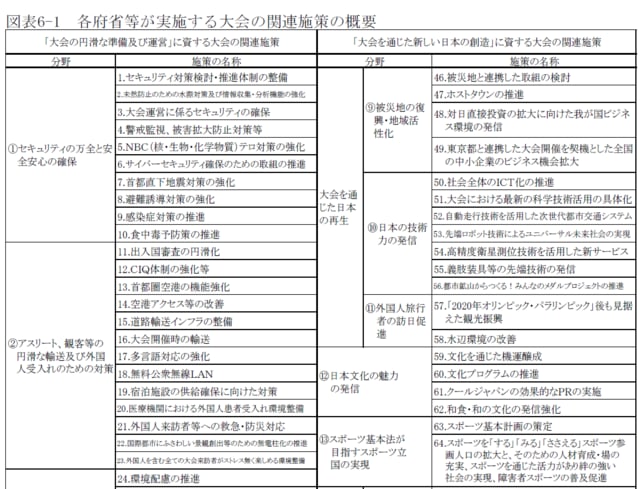

“VARで覆った判定14件、正確性99.3% 一次リーグ48試合 FIFA発表

2018年6月29日、FIFAは記者会見を開き、FIFA審判委員会委員長とPierluigi Collina元審判が、一次リーグを終了して、これまで試合でのVARシステムがどう使われたのか総括した。

VARシステムは、一次リーグの48試合で、335件のインシデント(122のゴールを含む)を分析した。これは1試合あたり6.9回に相当する。

VARが映像をレビューしたのは17件で、そのうち14件は主審がフィールド・サイドでレビューを行い、当初の主審の判定が覆った。3件はオフサイドのような疑問の生じない明らかなファイルだった。

その結果、審判の判定精度は、“VARなし”では95%、“VAR使用”で99.3%に上昇したとFIFAは総括した。

■ incidents analysed by VAR during the World Cup stage 335

■ reviews made by VAR 17

■ decisions changed by VAR 14

Collina氏は「VARは完璧を意味するわけではない 。 間違った解釈や間違いがあるかもしれないが、99.3%の精度が確保されたので完璧に近いと思う」と述べ、VARの導入は成功だったとした。

FIFAはVARの成果に満足している根拠に、VARコントロールルームからの映像とVARと審判の間のコミュニケーションの音声を、一次リーグ戦の4つのケースの激しいやりとりの瞬間を記者にクリップを示した。

記者から、「FIFAは、このVARと審判のやりとりの音声を中継放送で使用することを検討するか」と尋ねられると、「実行には、様々な角度から慎重に検討することが必要だ」とし、「それは興味深いだろう。それを受け入れるかどうかは、サッカー界が意思決定をするだろう」と述べた。

「スイス戦でVAR適用拒まれた」ブラジル・サッカー連盟が主張

ブラジル・サッカー連盟は6月20日、スイスとの1次リーグE組初戦で微妙な判定に対するビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の適用を要求したものの、拒否されたと明らかにした。

同連盟はスイスが同点ゴールを挙げる直前と、FWガブリエルジェズスに対するペナルティーエリア内でのプレーについて、いずれもファウルがあり、VARを用いていればブラジルに不利な誤審が避けられたはずだと主張している。(共同 2018年6月20日)

ブラジル代表のチッチ監督も、試合後の会見で、「言い訳をしたくはないが、(スイスのゴールの場面で)ミランダが押されていたのはとても明らかだった。VARシステムは評価できるが、公平にこのシステムが使えるように働きかけなくてはならない」とビデオ判定を採用する基準を疑問に感じていると述べたという。

現状のVARの発動は、VAR側が一方的に判断して行うシステムであり、審判の判定に不満を抱いたベンチやプレーヤーが要求する権利は認められていない。

しかし、公平な試合を担保するために、テニスの「チャレンジ制度」のようにプレーヤー側からの疑義に、何らかの形で答える必要があると思われる。VARシステムを根付かせるためにには運用上の問題を検討する必要がありそうだ。

イランのクロイズ監督はVARの判定に激怒

6月26日、イラン代表のカルロス・クイロズ監督は、引き分けに終わった対ポルトガル戦でのVARの対応に20分間以上激怒した。

ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド選手が、イランのモテエザ・プアリガンジ選手を“肘打ち”をしたにもかかわらず、審判がレッドカードを出さなかったことに怒ったのである。 ロナウド選手は、背後からプアリガンジ選手に迫りラフプレーを行うという悪質なファールだとした。

ロナウド選手はイランのセアド・エザトラーヒと接触プレーで、ペナルティキックを得た後に、この怒りが爆発したのである。ロナウド選手のペナルティキックは失敗した。

ク イロズ監督は、「私は、特定の一人の審判について話をしているのではなく、VARというシステムについて話している。何千ドルももらっている5人がVARロームに座っていて、ロナウドの“肘打ち”を見逃している」と語った。

ま たクイロズ監督は、6月21日に行われた1-0で敗れたスペイン戦でのVARオフサイド判定も批判している。この試合でイランのゴールがVARのオフサイド判定で、ノー・ゴールになった。 クイロズ監督は、VARの導入は明確な判定が可能だとして支持を表明していたが、このオフサイド判定を受けて、議論の余地のあるプレーに対して、行き過ぎた判定をしていることに反対する明言した。

クイロズ監督は、「コーチもリアルタイムで情報を提供されなければならないし、プレーのレビューを見ることができなければならない。観客も何が起きたかを知りたがっている」と語った。

更に「人間に間違いがあるのは疑問の余地はない。人間の間違いはVAR以前からあった。我々はそれを受け入れていた。それはゲームの一部だった。プレイヤーは間違いを犯す。コーチはミスを犯し、レフリーはミスをする。しかし今、膨大な経費をかけてハイテクという一つのシステムを手にしたが、このシステムに誰も責任を取らない」とVARシステムを批判した。

VARの解決しなければならない課題は

シミュレーション(ファールを装うプレー)や審判の目線の外で行われるラフプレー、人間の「眼」で見ても分からない微妙なゴール判定などで、審判の「誤審」がなくなり、観客の疑念が一掃されるとVARの導入に期待が集まる。

FIFAのインファンティノ会長は「主審の判定を手助けできる。より公平で透明なスポーツになる。とても重要で歴史的な決定だ」と意義を強調している。

マラドーナの「神の手」は人間の「眼」は欺くことができても、最先端技術の「眼」はこれを見逃さないだろう。

しかし、課題はまだ残る。

ゴールの判定やオフサイドの判定は、“物理的”なもので、先端画像技術で判定は明らかになり、疑念は残らない。

ところが、プレーヤー同士の接触プレーに伴うファールの判定は、極めて難しく、映像を何度もリプレーして見ても、ファールかどうか明らかに判定できない微妙なケースが多い。ボールを奪いにいってタックルをして相手プレイヤーの足をかけて倒した場合も、ボールにタックルにいって相手の足にからんだのか、相手を倒す目的で足をかけにいったのか、映像を解析してどちらともいえる場合がある。また腕で相手をブロックしたり、押し倒したりするケースもあるが、お互いに競り合っていていてファールといえるかどうか、判定が難しいケースもある。ハンドの反則も、故意なのかアクシデントなのかで一発退場かイエローカードなのか、“天と地”ほどペナルティの内容に差が出る。

結局、最終的な判定は、主審の判断、主観に委ねられことになる。

リプレーを視聴しても最終的に判断ができない部妙なケースがあるからだ。VARはあくまで主審の判断を補佐する“Video Assistant Refree”で、

一方で、主審が見逃したファールや、肉眼では判別不能の一瞬のプレーなどは、超スローモーションやマルチアングル映像を見れば明らかに分かる場合も多い。こうした場合の判定には明らかに有効な機能だ。

いずれにして、判定伴う疑念が巻き起こらないように、映像で情報をスタジアムの観衆やテレビの視聴者に映像情報を開示する姿勢は、公平性を保つ必要があるスポーツ・イベントには不可欠で歓迎したい。

VAR - The System Explained

FIFA TV/Youtube

Video Assistant Referee (VAR): Match-changing Incidents explained

FIFA TV/Youtube

Video Assistant Referee (VAR): The Virtual Offside Line

FIFA TV Youtube

UHD 4K/HDRに乗り出したHBS

2018 FIFA World Cup Russiaでは、FIAFは初めて、全64試合をUHD 4K/HDRで国際映像(World Feed)としてサービスすることに乗り出した。

しかし、FIFAが映像サービスをどんな形で行うか決めたのは2年前、当時は4K/HDRの規格が策定されていなかったので、本格的なUHD 4K/HDRサービスの立ち上げは準備が間に合わず、「暫定的」なUHD 4K/HDRサービスとなった。

結局今回の大会では、UHD 4K/HDRは、カメラ1セット、編集システム1セットのみの対応と極めて限定的な制作体制に留まり、3G-SDI(2160p/50[解像度](BT.2020[色域]、HDR[輝度]、4×2970Mbps[ビットレート])の映像制作をベースにして、4K/HDRへのアップコンバートで基本的に国際映像の配信を実施する。

それでも3G-SDI(2160p/50)ベースの中継の解像度は、従来のHD-SDI(1080i)の解像度の約倍に増すだろう。

FIFAの目指す本格的なUltra HDサービスに一歩近づいたと言える。

ハイライト映像(EBIF、Highlights)の制作や、40クルーを投入した取材するENGベースの映像素材(FIFAチームクルー、ストーリークルー)も3G-SDI(1080P)で実施する。

すべての3G-SDI(1080P)信号は、2160p/50[解像度]、BT.2020[色域]、HDR[輝度]、4×2970Mbps[ビットレート]、Slog 3の4K・HDRにアップコンバートされ、国際映像(World Feed)としてライツホルダー(MRLs:media rights licensees)に、ホスト映像・音声信号、Extended Stadium Feed(ESF)として配信される。

こうした映像・音声信号はFIFA MAX Serverを中軸にしてコントロールされる。

IBCでは、4K/HDRの他に、4K/SDR、3G-SDI(1080P/50[解像度] Rec.709[色域」 SDR[輝度] 2970Mbps[ビットレート])やHD-SDI(1080i/50 Rec.709 SDR 14785Mbps)の映像信号もライツホルダー(MRLs:media rights licensees)に配信される。

FIFA World Cupでこうした複数のフォーマットの映像信号が同時に配信されるのは初めてである。

またすべてのコンテンツは、1080iにダウン・コンバートして配信するので、放送機関は従来通りのシステムに対応が可能である。

試合の中継で使用する中継カメラは基本的に3G-SDI(1080P BT.2020 HDR)で信号制作が行われるのに対し、特殊カメラ(スローモーションカメラ、RF Steadycam、Spidercam)はすべてのカメラは1080P、Rec.709[色域]、SDR[輝度]で撮影が行われる。これらのカメラも高性能のCMOSセンサーを搭載しているので、従来より高画質の映像が得られるという。

ホストブロードキャスターのHBSは、同時にHD-SDI(1080i REC709 SDR)のフルHD規格の信号を配信するので、各局が備えている現在の標準HD制作フローを変更する必要はないとしている。

UHD/HDR中継については、UHDテレビの大画面サイズの利点を考慮して通常のHDカメラよりも広いフレーミングを持つUHD専用中継カメラ1台とUHD/ HDRとUHD/HDRと1080pのサイマル出力が可能な7台のカメラを使用し4K/HDR信号を制作する。

また1080P/HDRと1080P/SDRのサイマル出力が可能な8台の中継カメラを使用し、色域はBT.2020、輝度はHDRで信号制作を行う。

残りのすべての中継カメラや、スローモーションカメラ、steadycam、Spidercamは1080pで信号を制作し、色域はREC 709、輝度はSDRでキャプチャーされるが、最新鋭のコンバータを使用し、解像度だけでなく、色域はREC 709からBT 2020に、輝度についても、SDRをHDR(Slog 3)に変換され、すべての試合がUHD/HDRフォーマットの信号に統一される。

2018 FIFA World Cup Russiaの組織員会のMiodownik氏は、「私たちは15放送機関のUHD/HDRユーザーを抱えている。実際には期待していたものの2倍だ」と語った。

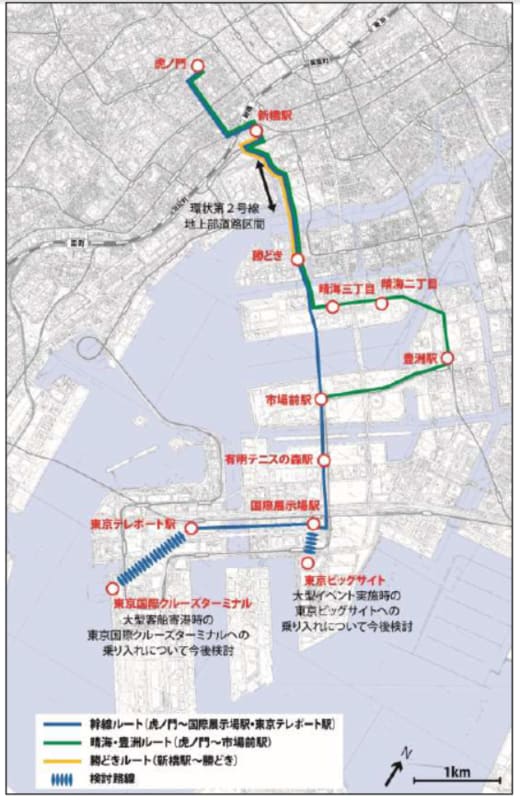

スタジアムのカメラ配置

▼ Super Slowmotion Camera 8台(中継カメラ)

▼ Ultra Slowmotion Camera 2台(中継カメラ) 4台(小型カメラ)

▼ UHD(4K) Camera 1台(中継カメラ) 1台(小型カメラ)

▼ HD Camera(1080P) 11台((中継カメラ) 1台(小型カメラ)

▼ Goal Camera 2台(小型カメラ)

▼ Crane Camera 2台(小型カメラ)

▼ Steadycam 2台(小型カメラ)

▼ Spidercam(空中懸架ワイヤーカメラ) 1台(小型カメラ)

▼ Offiseide Camara(VAR専用) 2台(小型カメラ)

▼ Beaty Vamera(汎用) 1台(小型カメラ)

▼ Cineflex heli-cam(空撮) 1台(小型カメラ)

合計37台(1スタジアム) 放送中継カメラ 33台

スタジアムのカメラ配置

出典 VAR at the 2018 FIFA World Cup Russia

NHKはBS1で全64試合、総合TVで32試合放送 日本戦・決勝戦は8Kで中継

NHKは、2018 FIFA World Cup Russiaで、BS1で64試合の全てを放送し、総合テレビは32試合を放送する。 6月19日に行われる日本の初戦、コロンビア戦は、午後8時45分から総合テレビで放送する。また7月15日の決勝戦も総合テレビで放送する。

BS1は全64試合を放送。日本の第2戦、6月25日午前0時からのセネガル戦はライブで中継放送、その他の63試合は中継録画放送となる。

8K放送は、NHKが8K中継車や22.2.サラウンド音声中継車をロシアに送り込み8K中継をを行い、日本戦の初戦、日本対コロンビア戦では8Kライブ中継に挑む。その他は8K中継録画放送で、ロシア対サウジアラビア戦(6月15日)、ベルギー対チェニジア戦(6月23日)、セルビア対ブラジル戦(6月28日)、決勝トーナメント1回戦(7月2日)、準々決勝(7月7日)、準決勝(7月12日)、決勝(7月16日)の8試合は8K/22.2サラウンド音声で放送する。放送波は4K8K試験放送のBS17チャンネルだが、8Kチューナーがまだ市販されていないので、家庭では視聴できない。

また、ワールドカップとしては初めて、FIFAは国際信号(World Feed)として4K/HDRで、全64試合を制作/配信を行う。

NHKでは、4K8K試験放送で、日本対セネガル戦(6月25日)、日本対ポーランド戦(6月28日)、準決勝(7月11日)、3位決定戦の4試合を、4K/HDR、5.1サラウンド音声で放送する。

インターネット配信は、パソコンやスマートフォンのワールドカップサイトや専用アプリで実施。

総合テレビで中継する32試合は、FIFAが提供するマルチアングルの動画や試合の経過やシュート、ファウルなどの情報サービスがついた映像をライブ配信する。

マルチアングル・サービスは、試合中継、戦術カメラ、ワーヤーカメラ、4分割A(Aチームの選手やコーチ・カメラ)、4分割B(Bチームの選手やコーチ・カメラ)などを視聴者が選択して見ることができる。

全64試合の見逃し配信や、ハイライト動画の配信も実施する。

また、大会期間中は総合テレビで放送する中継番組をのネット同時配信実験を行う「試験的提供A」も行う。

放送同時配信サービスは、NHKの“悲願”だが、民放等の反対でなかなか実現はできない中でのネット同時配信実験である。

平昌冬季五輪でも実施し、NHKは放送同時配信サービスの実績を着々と積み重ねていて、2020東京オリンピックまでにどのような形にするのか注目される。

日本初戦や決勝など東京と大阪で8K/4Kパブリックビューイング

NHKは、東京・大阪の6会場において、4K/8K映像でパブリックビューイングを行なう。

8Kパブリックビューイングが行わるのは全64試合のうち、NHKが8K/22.2サラウンド音声中継を行う開幕戦のロシア対サウジアラビア戦(6月15日)、コロンビア対日本戦(6月19日)、ベルギー対チェニジア戦(6月23日)、セルビア対ブラジル戦(6月28日)、決勝トーナメント1回戦、準々決勝(7月7日)、準決勝(7月12日)、決勝(7月16日)などの8試合。

さらに国際映像として配信される4K映像/5.1ch音声でサービスされる4試合と合わせてサービスされる。

4K/8Kパブリックビューイングを実施する会場は、東京・渋谷のNHKみんなの広場 ふれあいホールや、東京ミッドタウン日比谷 アトリウム、世田谷区のiTSCOMスタジオ&ホール二子玉川ライズ、千駄ヶ谷(JR新宿駅直結)のLUMINE O、グランフロント大阪 ナレッジシアター、渋谷のヒカリエホールBの6会場。

全国のNHKの放送局のロビーでも4K/8Kパブリックビューイング・サービスが行われる。

日本戦、日テレ、フジテレビが放送 決勝トーナメントはTBS、テレビ朝日が放送

6月25日の第2戦、セネガル戦は、日本テレビが放送、6月28日の第3戦、ポーランド戦はフジテレビが放送する。

グループリーグは、日本テレビ、TBS、テレビ朝日、フジテレビで放送する。

決勝トーナメントはTBSとテレビ朝日でそれぞれ4試合放送する。

2018FIFAワールドカップ ロシア大会 NHK・民放 放送予定

Ultra HDとVRサービスに挑むBBC 2018 FIFA World Cup Russia

平昌五輪のメディア拠点 国際放送センター(IBC)

平昌冬季五輪 NBCは2400時間以上の五輪番組を放送

平昌冬季五輪 4Kに乗り出したNBC

視聴率低下に歯止めがかからなかったNBCの平昌冬季五輪中継

平昌冬季五輪は“5Gオリンピック” 韓国の戦略~2020東京五輪は平昌五輪に先を越されたか?~

“迷走” 2020年東京オリンピック・パラリンピックのメディア施設整備~IBC(国際放送センター)・MPC(メインプレスセンター)~

ロンドン五輪 リオ五輪 北京五輪 オリンピックのメディア拠点 IBC(国際放送センター) MPC(メイン・プレス・センター)/ MPC(メイン・プレス・センター)

暗雲 4K8K放送 2020年までに“普及”は可能か

8Kスーパーハイビジョン 試験放送開始 準備着々 NHK技術研究所公開

5G・第5世代移動体通信 “世界に先駆け”2020年東京オリンピックに向けて実現へ

5G NR標準仕様の初版策定が完了 3GPP

国際放送センター(IBC) 設営・運営業務実績

国際メディアサービスシステム研究所 International Media Service System Research Institute(IMSSR)

2018年6月15日

Copyright (C) 2018 IMSSR

******************************************************

廣谷 徹

Toru Hiroya

国際メディアサービスシステム研究所

代表

International Media Service System Research Institute

(IMSSR)

President

E-mail thiroya@r03.itscom.net / imssr@a09.itscom.net

URL http://blog.goo.ne.jp/imssr_media_2015

******************************************************