(世界遺産13)「大平山元遺跡・繊維」

はじめに

青森県津軽半島に所在し、陸奥湾に注ぐ蟹田川沿岸の標高26メートルの河岸段丘上に立地します。

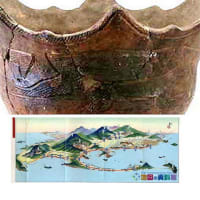

遺跡からは、旧石器時代の終わりごろの特徴を持つ石器群とともに、土器片と石鏃が出土しました。

土器片に付着していた炭化物の放射性炭素年代測定を行ったところ、紀元前13,000年頃のものである可能性が指摘されました。

土器から

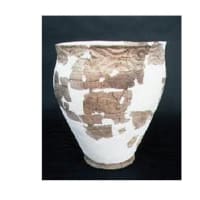

・ほとんどの土器を拡大して細かく観察します。

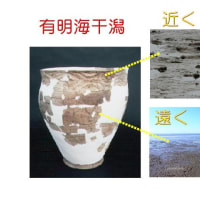

・「格子状」の透かしが見えます。超拡大して見ました。土器に「格子状」の筋が分かると思います。

繊維土器と考えていました。

ましてやこれが一万年以上も前の土器ですかね。

繊維の下地を作って粘土を付着させる方法だと想像していましたが不可能です。

終りに

旧石器時代と思われる土器に付着した炭化物という感じになります。

炭化物が一万年以上も残っていることが不自然に思います。

縄文土器は煮炊きの用具ではありません。

色々な視点で疑うことも必要だと思います。

後日の 問題点として

繊維状が現れたのは粘土を焼いたときの化学変化だと考えることに変更します。

土器を作る目的は川を遡上するサケマスの命に感謝と再生を願って作成しかと言うのが縄文楽の考え方です。土器片の読取ができません。

縄文楽 浄山