昨晩から今朝方に掛けては65cm天文台でお仕事。

主にはFLI-PL09000冷却CCDカメラセットのファーストライト

でしたが、ASI294MCも納品して取扱説明と撮像を行ってきました。

今まで使っていたアポジーCCDが故障し、昨年はまともに観測が

出来ませんでした。今回、田中光化学工業さんからFLI-PL09000を

取り寄せて頂き、無事撮像までこぎつけました。

この件は後日また書きます。

ZWO-ASI294MCも”オマケ”のような形で納品したわけですが、

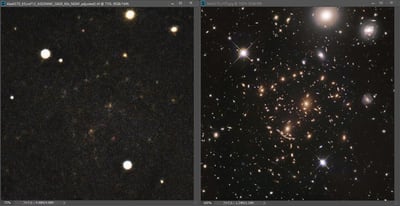

これが、一発目からこの画像ですよ!

作品撮りでないため、ダークもフラットも撮っていませんし、

薄雲り状態かつ、ウロコ雲多数でした。

ドピーカンで撮ってみたいわ。

M57 , Gain=400 , 12X60s , 12min Total , NoDarkAndFlat

重量級FLIを尻目にこのカメラ、Gain=400でも結構色が出ています。

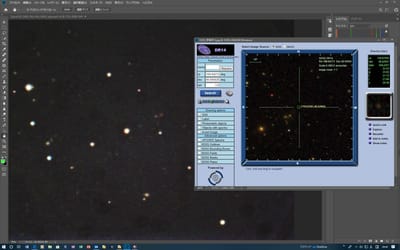

SharpCapソフトで4X4ビニングし、モニター表示をBoostMoreとすると、

Gain=570maxの場合、M57の動画が見られます。

何がイイって、ライブビュー状態だからピントが分かりやすい。

とにかく、冷却CCDみたいなモッサリ感はまるでなし。

それでピンを詰め、1X1ビニング無しで撮ればOK。

撮像も、3分ならノータッチ・トラッキングで大丈夫です。

もう楽で楽で、帰宅後の画像整理や後処理の手間が膨大になることも

恐れずに撮りまくれます。

今回ASI294MCはサブですが、関係者一同 お~~っ!!

ま、そのような状態ですね。

------------------------------------------

撮影日時:2018/08/02-03

撮影場所:65cm天文台(標高850m)

天候:薄雲り、時々晴れ間、ウロコ雲

気温:27℃

星空指数:30(大きな月あり)

シーイング:3/5~4/5

撮像鏡筒:65cmF12カセグレン鏡筒 , fl=7800mm 直焦点撮影

カメラ:ZWO-ASI294MC (Sony IMX294 Back Side Illuminated CMOS m4/3)

フィルター:無し

コマコレクター:無し

赤道儀:三鷹光器GNF-65フォーク式赤道儀_コズミック・クルーザ改仕様

ガイド:ノータッチ・トラッキングとPHD2ガイドの両方を実施。

ガイドスコープ:60mmF4 + QHY5L-ⅡM

ASCOM Platform 6.3

撮像ソフト:Sharp Cap 3.1(Free版)

画像処理:SI7 , Photoshop_cc

------------------------------------------

・FLI PL09000 + 7 FilterWheelのテスト撮像も行い、36.5mm角の全写野で

ケラレ無く、コマ収差も目立たないレベルであった。

大型CCDのため、写野導入精度は全く問題ないレベル。

・FLI PL09000と合わせ、ASI294MCでも撮像した。(含む取扱説明)

強烈な月明のためバックが下がらず青い画面となる。

TPOINTパラメータ12項目の算入にて導入精度がRMS=13"角となり、

機差補正追尾+大気差補正追尾を行うことで完全にノータッチ・トラッキング。

・PHD2によるAutoGuideも実施。

概ねRMS=0.5~1.0”角で推移していた。

もっとも、まともに晴れないのでノータッチ・トラッキングの方が効率が良かった。

・木星、土星、火星の動画キャプチャーも実施したが、4GB越えのファイルを

USBメモリーにコピーできなかった。これはFAT32の制約である。

exFATまたはNTFSでUSBメモリーをフォーマットし直せば解決する。

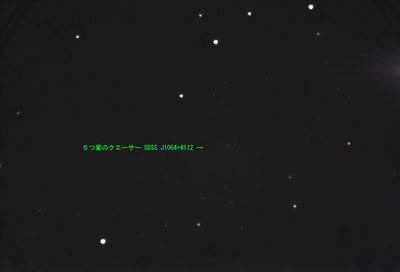

・キャッツアイ星雲の視直径がステラナビでは5.8’となっている。

実際に撮影すると1’以下の大きさしかない。これは、最近になって大きな外殻が

発見され、視直径が修正されたことが原因だ。

・ASI294MCの接眼部アダプターを2インチバレルに変更してケラレは無くなったが、

四隅に円形のキズ痕?のようなものが現れている。

・素子温度が28℃程度であった。

気温27度なので思ったよりも低いが、熱ノイズが多い。

夏は冷却機能必須と感じる。

|

+->ダークを引かないと話にならん。