やっぱりSI7のPEF現像やフラット補正ってどうよ?

って思うのですよ。やっぱり・・・

速攻お気楽撮影で撮ったM42_HDRですが、CameraRAWで現像すると

見違えるようにまっとうな画像になるのは何故でしょうか?

冷却CCDでは普通に使っているSI7ですが、どーもPEFはイカンのですよね。

まあ、RAWなんてザラいのが当たり前だと言われればそうなんですけど。

10月6日に三峰ヘリポートで撃沈喰らって、きのこ茶屋Pへ移動して

とりあえず、本当にとりあえず撮れたM42_HDRを再処理してみました。

ダークもフラットも当てていないのでムラムラですけど、

暗い所でまっとうに撮ったら結構イケそうな雰囲気は出ています。

M42_HDR 24mm角で切り出し

ISO3200 , 1X180s+12X90s+12X30s+12X10s=29min Total

------------------------------------------

撮影日時:2016/10/07

撮影場所:きのこ茶屋P

天候:50%は曇りだが、晴れ間狙いで撮影

気温:12℃

星空指数:30

シーイング:3/5

撮像鏡筒:ZWO-CN15F4 (15cmF4 , fl=600mm)

カメラ:PENTAX K-1

フィルター:LPS-P2

コマコレクター:SkyWatcher コマコレF4 + ワイドマウントPK改( BF=54.51 )

赤道儀:90s

ガイド:50mmF4 + QHY5L-ⅡM + PHD2

撮像時間:画像に併記

ダーク画像:***

フラット画像:***

フラット用ダーク画像:***

撮像ソフト:IMAGE Transmitter2でテザー設定+タイマーリモートコントローラ使用

画像処理:CameraRAW現像->SI7コンポジット->Photoshop_cc仕上げ

------------------------------------------

現在22時。

雲が多くて撮影になりませんよ。

奥秩父はきっともっと曇っていそうです。

7日とおんなじ状況ですね。

今日は北関東が良いのは分かっていましたが、

明日の仕事の都合上きのこでガマンです。

PHD2のドリフトアラインをやってセッティングを

詰めたり、新ファームウェアの動作検証をやったり、

まあ、やることはアレコレあって楽しくはあります。

お月様が沈む頃には晴れてくれるでしょう。

9℃、結構寒いですよ。

-------- その後 --------

3時まで待っても晴れなかったので撤収しました。

結局は薄明直後に筒慣らしで数枚撮っていたM33だけ。

丸ボウズではありませんでしたが、これとて薄雲多数です。

M33 , ISO800 , 5X300sec , 25min Total , NoDarkAndFlat , CameraRAW

ZWO-CN15F4 + SkyWatcherコマコレF4 + K-1 , 中心部トリミング

10月6日は久しぶりに完全な晴れ予報でした。

この晴れ間を逃してなるものかと、三峰ヘリポート駐車場まで出かけ

ましたが、晴れたのは20時頃にちょっとだけでした。なんで~~!!

同じ境遇の方が4,5名いらっしゃいました・・・org

23:45分まで待っても一向に晴れる気配がないどころか、

ますます曇って来たので移動することにしました。

もしや?と栃本へ行きましたがベタ曇り。

仕方がないので帰途につき、秩父市内まで来たら半分くらい晴れて

いました。それではと、県民の森手前のきのこ茶屋Pへ着弾。1時です。

機材をセットアップするも、西からどんどん曇って来ます。

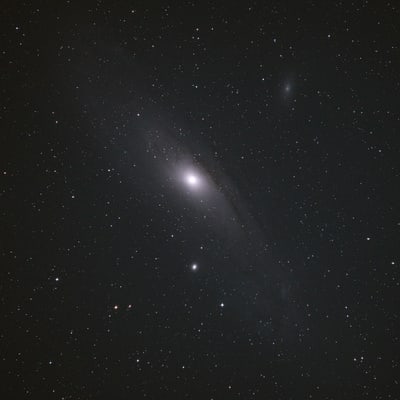

南中を過ぎたM31は撮影中に曇られてアウトでした。

結果的にHDR撮影となったハンパなM31(24mmX24mm角)

M42も雲との戦いでキワドイ撮影でした。

ISO3200 , 1X180sec , 3min , Dark=6 , SkyFlat=6

ISO3200 , 12X90sec , 18min , Dark=6 , SkyFlat=6

ISO3200 , 12X30sec , 6min , Dark=0 , SkyFlat=6

ISO3200 , 12X10sec , 2min , NoDarkAndFlat

3

29min Total_HDR(24mmX24mm角)

中心部分を2000X2000ピクセルでRAWから等倍切り出し。(NoDarkAndFlat)

この等倍切り出し画像はチョット処理が異なります。

K-1の新ファームウェアVer,1.30では1:1クロップが追加されましたが、

RAWファイルは3:2で記録されています。どうクロップされたのかを

RAWファイルに書き込んでいるらしいのですが、SI7では現状未対応

であり、クロップ撮影したファイルでもSI7のRAWでは3:2で

扱われてしまいます。

そこで、アストロアーツさんからの暫定回避策回答を参考に

RAWクロップをやってみました。今回は2000X2000でクロップ。

------ アストロアーツさんの暫定回避策指南 -------

●ベイヤー配列で読みこむ場合

1. ベイヤー配列で PEF を開く

2. [画像]-[画像サイズ...]を開く。

3. [配置:] 欄に 3x3 のマス目が表示されているので、

中央のマスをクリック。

(= 中央揃えでサイズ変更する、という指定)

4. 切り抜き後の幅・高さを入力。

K-1 のベイヤー画像はステライメージ7で開くと

7380x4932 になっているので、幅・高さとも「4932」を

入力して [OK]を押す。

これで 1:1 クロップと同じ位置・サイズでトリミングされますので、

あとは通常通りに画像処理します。

※ ベイヤーの場合、R/G/G/B 画素が田型に連続しているため、

切り抜くときは左上から「偶数個」のピクセル位置で切る必要があります。

奇数個の位置で切ると色が入れ替わってしまいます。

ただし「画像サイズ」ダイアログで上記の手順でトリミングするなら

この件を気にする必要はありません。

----------------------------------------------------

と言う手順で実施してみました。

90秒露光の12枚と30秒露光の12枚、計24枚をRAWのモノクロベイヤーから

直接に切り出して処理しています。

まあ、早い話がRAWはもともと3:2の全データを記録しているので、

この方法を使えば、どのようなアスペクト比でもクロップ出来るという訳です。

手間はかかりますが、☆屋としてはこれで十分ですね(^^♪

そもそもニュートン反射である以上は周辺減光が不可避。

更に、デジイチのマウントケラレがあるために四隅が暗くなります。

いくら正確なSkyFlatを当てても、四隅に引っ張られてザラザラになって

しまいます。フルサイズで撮るなら冷却CCDかCoold_6Dしか無いです。

よって、

K-1での撮影も1:1クロップを基本フォーマットにしたいと思います。

これでも24mm角ですから結構な大きさです。

コマコレF4の星像も満足できる範囲に収まります。

------------------------------------------

撮影日時:2016/10/06-07

撮影場所:きのこ茶屋P

天候:50%は曇りだが、晴れ間狙いで撮影

気温:12℃

星空指数:30

シーイング:3/5

撮像鏡筒:ZWO-CN15F4 (15cmF4 , fl=600mm)

カメラ:PENTAX K-1

フィルター:LPS-P2

コマコレクター:SkyWatcher コマコレF4 + ワイドマウントPK改( BF=54.51 )

赤道儀:90s

ガイド:50mmF4 + QHY5L-ⅡM + PHD2

撮像時間:画像に併記

ダーク画像:画像に併記

フラット画像:画像に併記

フラット用ダーク画像:画像に併記

撮像ソフト:ImageTransmitter2でテザー設定+タイマーリモートコントローラ使用

画像処理:SI7 , Photoshop_cc

------------------------------------------

しかし、GPVも一般天気予報も曇りのまま。

日が暮れて薄明が始まる頃にはきっと曇るに違いない・・・

と思っていましたが、まだ晴れている。

う~ん、困った。

仕方ない、行くか・・・ってことで飯能の仕事場まで行きました。

丁度薄明が終わった頃でしたが、まだ晴れていました。

じゃ、やるかってことで、庭撮り検証スタートです。

|

+->その後、僅か1時間半でベタ曇りになりました。

本日のお題:BF=51.66mmに削ったワイドマウントPKでの星像検証

結果:BF=54.66mmの時に比べてフルサイズ四隅は改善されるも、

24mm角周辺はむしろ悪化した。今後24mm角での運用を

考えるとBF=54.66mmの方が良い。

考察:ドイツTS社のHPには600mmF4の場合、BF=51.66mmで

フルサイズカバーとあるがカバーできていない。

とは言え、これはSkyWatcher製品と言うことになっている

ので何とも言えない。

星像はやはり小さく引き締まっており、MPCCⅢはもちろん、

AC-No,3で作ったコマコレ・レデューサも凌駕した。

それでは、天頂付近でフルサイズ検証。

共通データ:ZWO-CN15F4 , K-1 , LPS-P2 , 90sノータッチトラッキング

SI7 , Photoshop_CC

どんよりとしたモヤの底からの撮影(飯能市郊外)

スターシャープ処理は行っていない。

ISO3200 , 8X30sec , 4min Total , NoDarkAndFlat

M27 , ISO3200 , 12X60sec , 12min Total , Dark=3 , SkyFlat=3

K-1の最新ファーム1.30の1:1クロップで撮影しましたが、

RAWデータは3:2で記録されている模様。

PDCU5とCameraRAWでは1:1クロップで現像できるのですが、なんと、

SI7では3:2のまま・・・org

RAW現像でもモノクロベイヤーでも3:2のままでした。

RAWが3:2で記録されている以上、モノクロベイヤーは3:2なのだ!

と言われれば納得しますが、RAW現像まで3:2では納得できません。

|

+->アストロアーツに問い合わせ中です。

|

+->回答が来ました。現時点では1:1クロップ未対応だそうです。

対応するかは今後の検討課題だそうです。

1:1クロップのPEFファイルを送ってありますので、

いづれ対応してくれるものと期待しています。

(2016/10/05追記)

なので、上記M27画像はダークもフラットもJPEG処理です。

尚、フルサイズ処理ではRAWからできます。

さて、

MPCCⅢとコマコレF4でどのくらい性能差があるかと言うと、

このくらい↓ありました。(中心部等倍)

上がMPCCⅢ、下がコマコレF4です。

昨日はシーイングが5/5で最高レベルでしたが、それを差し引いても

エライ差です。

飯能市郊外で庭撮りです。僅か1時間半で撮影完了しましたが、帰宅時には

まだ快晴でした。しかし、自宅がある入間市はドン曇りだったのでラッキー

としか言いようがありません。

結論から言いますと、SkyWatcher(TS社のも同じ)コマコレF4は満足の行く

星像を叩き出してくれました。詳細は後にして、まずは結果から。

共通データ:ZWO-CN15F4 , K-1 , LPS-P2 , 90sノータッチトラッキング

SI7 , Photoshop_CC

γCyg付近(構図は無視), ISO12800 , 7X30s , 3m30sTotal , NoDarkAndFlat

強調処理(やっても無意味ですが)

hχ , ISO3200 , 8X30s , 4min Total , Dark=6 , SkyFlat=6

光害地でも星団は美しく出せますね。

この星々の引き締まり具合はMPCCⅢでは全く得られなかったものです。

星の色もちゃんと出ています。MPCCⅢだと星像に面積があり、どうしても

絵のようになってしまうのです。コマコレF4はFPL51硝材を使った

2群4枚構成のコマコレですからWynneタイプとも違うようです。

この星像レベルはKenkoクローズアップレンズ AC-No,3でも得られますが、

色収差の点でコマコレF4が優れていそうです。AC-No,3だとLRGB撮影時に

オフセットが発生してメンドクサイです。

M31 , ISO6400 , 12X30s , 6min Total , Dark=6 , SkyFlat=6

光害地で無理に処理すると色ムラだらけになります。

今回の検証用としては意味が無いのでプレーンな画像を貼っておきます。

ダーク処理のみ適用。

ほぼAPS-C長辺で切り出し。

中心部上側にある4つ並んだ小さい星の列を見て下さい。

この付近の解像感をいつも指針として使っているのですが、もうこれ以上は

解像出来ないのではないかというレベルまで解像しています。

とても同じ鏡筒とは思えません。

ただし、

コマコレF4が鏡筒内に大きくせり出していることを忘れてはいけません。

また、SkyWatcherでは20cmF4以上での対応を謳っています。

同じコマコレですが、ドイツのTS社では各種F4鏡筒で焦点距離ごとに

バックフォーカスを指定しています。↓

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5836_GPU-Aplanatic-Koma-Korrector-4-element-fuer-Newton-Teleskope-ab-f-4.html

F=600mm, working distance = 51.66mm ← ZWO-CN15F4はココ

F=800mm, working distance = 53.66mm

F=1000mm, working distance = 55.0mm

F=1200mm, working distance = 54.66mm ← 300FNはココ

> 1500mm, working distance = 54.60mm

実はアイベルさんからM48対応ワイドマウントPKを買ったのですが、

厚さが10.5mmもあり、Kマウント標準の9.5mmよりも1mmも厚かったのです。

Kマウントのフランジバック45.46mm+10.5mm=55.96mmです。

コマコレF4は55mmを仕様として売られていますが、それはSkyWatcherが

そうやって売っているだけであり、実際には上記のように焦点距離ごとに

バックフォーカス指定があります。TS社では、これによりフルサイズをカバー

すると書いてあります。もっともケラレは無視できませんが・・・

なので、

ワイドマウントPKを旋盤で削って薄くし、バックフォーカスが54.66mmに

なるようにしてあります。300FNに最適化した訳です。

600mmF4では、なんと51.66mmですから3mmもオーバーしています。

それでも今回の検証ではMPCCⅢや笠井コマコレ、AC-No,3を上回っています。

かなり満足な結果となりましたが、51.66mmでの検証をやらないわけには

行きません。適当な標準Tマウントを買って3.2mmまで薄く削り、

以前MPCCⅢ用に作った3mmアルミリングをねじ止めすれば51.66mmが実現

出来ます。現状の星像は十分に引き締まっていますが、鏡筒内に出っ張った

ドローチューブによる影響で光芒が乱れており、更には不適切な

バックフォーカスによる周辺星像の悪化も見られます。

ZWO-CN15F4とK-1を組み合わせ、フルサイズエリアで撮れる短焦点反射を

目指します。また、この組み合わせでは光芒が乱れるために等倍拡大撮影

などはやらない方が良いかもしれません。25cmF4 , fl=1000mmと言うのが

一番のスイートポイントだと気が付きました。

コマコレメーカーは25cmF4を基準に最高性能が出るように設計してある

ようです。

<コマコレ雑感>

1.MPCCⅢ

25cmF4基準に設計されており、バックフォーカス55mm。

押しなべて平らな星像を結ぶため、汎用性は高い。

その分中心星像が甘く発色に影響がある。(設計値15μm)

小面積冷却CCD撮像では大きな星像が我慢できない。

恒星像の周りにモヤモヤとした光芒が出るため、一見フラットな画像だが

使っているうちに不満がつのってくる。

F3.5~F6まで対応し、何れもバックフォーカス55mmと言う設計は見事だが、

600mmF4鏡筒では、とても苦しい状況に陥る。

800mmF4以上で使った方が幸せだと思う。

2.笠井コマコレ

バックフォーカス=70mm±10mmという大きな自由度が魅力。

冷却CCDでは大きなフィルタホイールが挟まったり、オフアキを使ったり

するので55mmシステムでは対応が苦しい。

中心星像は十分にシャープで色ずれも無いが、バックフォーカスを

探らないと周辺星像が悲しいことになる。

鏡筒ごとに最適なバックフォーカスを見つけ出し、m4/3以下の冷却カメラ

で使うのが正解だと思う。

600mmF4鏡筒にバックフォーカス55mmではAPS-Cエリアを満足できない。

3.SkyWatcherコマコレF4(TS社のも同じ)

FPL51硝材を使った2群4枚構成のコマコレであるが、Wynneタイプとは

異なる。今回の検証ではK-1のLCD画面をルーペで見たとき、イプ180の

画像と大差ないと感じた。星像に芯があり、発色もハッキリとしている。

SkyWatcherではBKP200F4とBKP250F4用として専用のワイドリングEOS/Nikon

を販売しているため、最適化されているのであろう。

このコマコレ自体は上記のように広範囲の焦点距離に対応できる

との情報があるため、今後の検証が楽しみである。

ただ、冷却CCD用としてはバックフォーカスが短いため難儀する。

小面積冷却CCD用は笠井コマコレで十分に満足できるため、本コマコレF4

をあえて使う意味は無い。K-1などのデジイチ専用で良いだろう。

4.Kenko AC-No,3 または AC-No,2

自由度があるので好き勝手に組み込める。

概ねAPS-Cエリアまでは満足できる星像を結び、中心はドシャープである。

但し、残存色収差によってLRGB撮像ではメンドクサイ。

5.パラコア2

使ったことが無いが、ノウガキが素晴らしくごもっともである。

これもコマコレF4と同じような構成だろうと思う。

3インチ対応のビッグパラコアを使えば、300FNの3インチ接眼部が活きる。

Wynne(ウィンまたはウェイン)タイプでも15万円程度で買えるため、

選択には悩む。ASAかTSかビックパラコアか・・・まだ先だが。

周辺減光というファクターを考えたとき、やはり屈折鏡筒は秀逸である。

斜鏡で90度に曲げるニュートン光学系では、どうしても主光束から離れるほどに

光量が低下する。フラット補正によって、せっかく写っている中心部の星像

をダメにしている。その点ではプライムフォーカスが素晴らしい。

30cm以上のプライムフォーカス鏡筒にφ70mm程度の冷却カメラを付け、

3インチコマコレ直結で撮ってみたいものだ。

流石に15cm程度の高性能アポ鏡筒でも適わない世界があるだろう。

ニュートン鏡筒に残された道は唯一、集光力。それだけである。

ハッキリ言って15cmF4にMPCCⅢではFC-76DCと大差無い。

今回のコマコレF4を付け、バックフォーカスを最適化すれば改善されるが、

FSQ106EDに勝てない。

笠井コマコレ+小面積冷却CCDなら中心番長な高解像画像が得られる。

これは屈折にはない、クリアな世界がある。

やはり、短焦点反射が威力を発揮するのは25cmF4以上ってことです。

コスパじゃ負けないけどね(^^♪

中心部の等倍撮像が実用になるかを検証します。

もちろん、笠井コマコレクターとの組み合わせでは既に高解像撮像が実現できて

いますが、MPCCⅢと組み合わせてどうか?と言うことです。

結論から言いましょう。

MPCCⅢ+30.5cmF4鏡筒での高解像度撮像は、かなりイケます。

状況は笠井コマコレクターと大差ない感じですが、色収差や

ゴースト処理的にはMPCCⅢの方が優秀のようです。

下記の画像は↓で撮ったものです。

http://sky.ap.teacup.com/eti_forest/614.html

これをキチンとRAWから処理し、中心部を2000X2000ピクセル等倍で

切り出した大きな画像で評価しました。

いずれもたった数分の少数枚コンポジットで、おおよそ2/3inch

CCDカメラの画角(27'角程度)に切り出してあります。

この画像を見ると、星雲星団・銀河等の撮像にワンショット冷却C-MOS

カメラは不要かな?と思ってしましますね。

K-1等倍恐るべし・・・

共通データ:30.5cmF4Newtonian + MPCCⅢ + WideMountPK改

+ PENTAX_K-1 , フィルター無し , DarkX6 , FlatX6

, SI7によるデジ現諧調圧縮

IC5067ペリカン星雲中心部2000X2000 pixel等倍切り出し

ISO3200 , 12X180s , 36min Total , Dark=6 , SkyFlat=6 ,

M8画像中心部4000X4000 pixel等倍切り出し

ISO3200 , 3X90s , 4m30s Total

M16画像中心部2000X2000 pixel等倍切り出し

ISO3200 , 3X90s , 4m30s Total

M17画像中心部2000X2000 pixel等倍切り出し

ISO3200 , 3X90s , 4m30s Total

M22画像中心部2000X2000 pixel等倍切り出し

ISO1600 , 4X60s , 4min Total

M20画像中心部2000X2000 pixel等倍切り出し

ISO3200 , 6X90s , 9min Total

切り出し範囲は、いずれの画像もこのくらいです。

これで不満足なのか?

ハイ、不満足です。

正確な評価はほぼ天頂で撮ったIC5067で行うべきですが、一見かなり

まともに見えます。スパイダー光条が割れているのは、スパイダーが

鏡筒中心を通っていなかった問題が原因ですが、現在は修正済みです。

ただ、

フルサイズ全エリアなんてとても無理で、せいぜい24mmX24mmエリアまでが実用域。

全画面で見るなら、一応この程度ではあります。

まあ24mm角と言えば結構広いですが、やはり星像に面積があって発色に

リアル感が無い。なんと言うか、透明感が無いです。

シュミカセの星像のような感じ・・・

この辺りがMPCCⅢの限界なのでしょうね。

そもそもF3.5~F6に対応し、どのF値でもバックフォーカスが55mm±1mm。

焦点距離も変わらないという設計は大したものです。

その分、中心星像が甘く、バックフォーカスを調整しても周辺星像の改善

無く、ボケて行くだけ。とても立派な”汎用コレクター”だとは思います。

パラコアはF値によってバックフォーカス指定が異なるし、

笠井コマコレクターは300FNの中心部はMPCCⅢよりもシャープに追い込める

ものの、CN15F4では大いに甘い星像でした。

うーん、どれもこれも汎用品の域を出ていない。

当然です、汎用品ですから。

そんなことを考えていた矢先、あるお方からSkyWatcerのF4コマコレクター

がWynneタイプで高性能である・・・との情報を頂きました!

やはり、あの長さはWynneタイプだったのか、そうっだたのか・・・

http://ca.skywatcher.com/_english/03_accessories/02_detail.php?sid=254

しかも、FPL-51硝材を使った4枚構成とあります。

Wynneは3枚構成で済む筈ですが、色収差にも期待できそうです。

TSのと同じ模様。

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5836_GPU-Designed-Aplanatic-Newtonian-Coma-Corrector-4-element.html

FL=600mm時のBF=51.66mmってのが気にはなりますが、

瞬間ポチ!!!

見せてもらおうか、FPL-51硝材を使った4枚構成Wynneコマコレの実力とやらを!

中心部の等倍撮像が実用になるかを検証します。

もちろん、30cmF4との組み合わせでは既に高解像撮像が実現できて

いますが、この小さな鏡筒とカメラでダウンサイジングしてどうか?

と言うことです。

結論から言いましょう。

MPCCⅢ+15cmF4鏡筒では、高解像度撮像の夢は見られません!!

まずはこの画像をご覧ください。

左:ZWO-CN15F4+MPCCⅢ+K-1中心部等倍切り出し

右:10cmF6+AC-No,3+K-5Ⅱs中心部等倍切り出し

左は昨日撮影したもの、右は2012/10/19(K-5Ⅱs発売当日)に奥秩父で

撮影したものです。共に4.85μm程度の素子です。

K-1の画像は台風一過で水蒸気バリバリですから、

大きい星はより大きく、小さい星はそれなりに・・・イヤ

小さい星は写っていません。

シーイングを加味しても、AC-No,3の方が星像が引き締まって小さいような

気がします。

・日本の平均シーイング(RMSだと思われる)=3”角

・MPCCⅢの設計星像=15μm

・K-1の1ピクセル=4.88μm

・15cm鏡のドーズ限界=115.8/150=0.772"角

・FOVp-p=1.67"角

FOVp-p(Fild of view per pixel)で、

FOVp-p=206 X 4.88μm ÷ 600mm=1.67"角

となります。アークタンジェントを使わずに簡単に

概略計算できる式です。

として考察すれば、

理論値の0.772"角に対して平均シーイング3”角

ですから3.89倍です。ざっと4倍としましょう。

焦点距離600mmで0.772"角ですから、

600tan0.772"角=2.25μmの星像となります。

これが約4倍に拡散されて9μm程になる訳です。

一方、MPCCⅢの設計星像は15μmとなっています。

中心でも15μm(5.12"角)ですからずいぶん大きいです。

これにシーイングが加算されたら8.12”角となり、

星像は24μm程になります。元の星像が大きいと、

シーイングの影響で更に大きくなるわけです。

3"角は平均シーイング(RMS値)でしょうし、

低空ではもっと巨大星像になってしまいます。

同じ日に、同じ対象を撮影しても、FSQがいつもシャープ

に見えるのは、元の星像が小さいからですね。

一方、

AC-No,3の方は10μm程度の結像性能が出ているものと

思われます。

また、フォーカスバックは自由に設定できますから、

必要なイメージサークルに落とし込めます。

例えば、手持ちの2/3inch冷却CCDであるICX-285AL

であれば対角11mmです。

余裕を見てφ20mmのイメージサークルで最適化すれば、

F値も明るくなるし中心番長ドシャープ撮像鏡筒に変身

できそうです。

30cmF8_RC+フルサイズ冷却CCDで撮っているような画像を

撮影できる可能性があります。

撮像素子の画素が5μmを大きく割り込んで微細化されてきた現在、

20cm以下で中心ドシャープな光学系を組めば、大型機をカモれる可能性が

高くなりました。TOA-130辺りが光学性能的には最高ですが、

いかんせん13cmでF値が暗いです。

20cmF3.3辺りが一つのリミットのような気がしています。

当面は15cmF4にMPCCⅢでK-1フルサイズ撮影、AC-No,3+冷却CCDで

中心番長撮像、もしくはK-1の等倍切り出し2000X2000画像辺りを

突き詰めてみたいと思います。

30cmF4プライム+ASI1600MM-Coolってのがもう一つのリミット

かって・・・(V)o¥o(V)

そ~言や~共同観測所に丁度良いのがあったなあ~。(^^♪

イヤ、

300FNをF3.3プライムに改造する気イ~は、毛頭ござーせん!

ハーハッハッハッハッ・・・おっと、

誰かさんに似て来たか?

ちなみに、

県立ぐんま天文台の65cmクラシックカセグレン式望遠鏡

F12(7800mm)にノーマルK-5を付け、ただシャッターを切った

だけの画像を貼っておきます。小細工無し、撮っただけ。

K-5の諧調を十分に発揮しており、素晴らしく高解像で星の色も美しい。

日本の空でも、こういうレベルまでは行けるってことです。

撮影日:2011/09/28

シーイング:5/5

補正レンズ:無し

フィルター:無し

ダーク&フラット:無し

トリミング:周辺のアンプノイズ部分だけをカット

K-5 , ISO3200 , 4X300s , 20min Total , ノータッチトラッキング

http://sky.ap.teacup.com/eti_forest/633.html

昨晩、またまた台風一過の奥秩父まで性懲りもなく出撃して

撮影をしてきました。流石に突然雲の中にスッポリ入ったりして

シーイングがメロメロな上、もの凄い水蒸気(夜露と言うレベルでない)

で体までビッショリになりました。

突然にドバッと晴れが来るので、すき間勝負でなんとか2対象。

尚、今回は全部RAW(PEF)をステライメージ7で処理してあります。

まずは、天頂付近の適当な場所で星像チェック。

ISO800 , 60sec , 1枚画 , ノータッチトラッキング

中心部等倍切り出し。

今日の条件を考慮すれば、良いのではないでしょうか。

少なくとも△星問題からは解放されたようです。

M27 , ISO800 , 6X300s , 30min Total

中心部等倍切り出し。

まあ良いとは思いますが、10cmF6 + AC-No,3改 + K-5Ⅱsにはまだまだ

届いていません。もっとシーイングの良い日にデータを蓄積したいです。

10cmF6改 + AC-No,3 + K-5Ⅱs(栃本広場にて)

中心等倍切り出し。

10cmF6改(すばる望遠鏡タイプスパイダー)+ AC-No,3改 + SSProV2冷却CCD

(飯能市郊外)

続いては、

NGC7635バブル星雲周辺

ISO800 , 7X600s , 70min Total

中心等倍切り出し。

<総観>

この鏡筒の大きさからするとK-1やモノクロ冷却CCDフルシステムでは

やはり大きすぎる感じです。APS-Cミラーレス機やASI1600MM/MCなどが

最適でしょうね。MPCCⅢの中心星像がAC-No,3に劣るなら、

コマコレを使い分けるしかありません。しかし、MPCCⅢでもフルサイズ

の四隅は全くダメ。星像が締まっているから全画面鑑賞ならアリですが、

APS-Cエリアまでですね。

ところが、GINJI-300FNに付けるとフルサイズ四隅でもまあまあ見られます。

イマイチ理解に苦しむところです。

今回のもの凄い夜露でDEC微動が動かなくなり、NGC7635は赤経ガイドのみ

でしのぎました。なんとかなって良かった。

帰宅後にチェックしたら正常に動作します。

どうやら水が回路に掛かってしまい、動作不良が発生した模様。

やはりバスタオルぐらいは掛けた方が無難ですね。

------------------------------------------

撮影日時:2016/09/08-09/09

撮影場所:三峰ヘリポート駐車場(標高850m)

天候:台風一過当日、雨のち曇り→晴れたり曇ったり、弱風、もの凄い夜露!

気温:21℃->17℃

星空指数:40

シーイング:2/5 -> 3/5

撮像鏡筒:ZWO-CN15F4 (15cmF4 , fl=600mm)

カメラ:PENTAX K-1

フィルター:LPS-P2

コマコレクター:MPCCⅢ + 適正リング + ワイドマウントPK改

赤道儀:90s

ガイド:5cmF4 + QHY5L-ⅡM + PHD Ver,2.61

撮像時間:画像に併記

ダーク画像:画像に併記

フラット画像:画像に併記

フラット用ダーク画像:画像に併記

撮像ソフト:***

画像処理:SI7 , Photoshop_cc

------------------------------------------

量はありませんがイロイロ分かったことも含めて書こうと思います。

まず、K-1のJPEG白点問題は設定感度に関係なく、露光時間で発生

するかしないか決まるようです。今までのデータから、

180秒では発生するが、90秒では発生していなかった。

よって、今回は120秒で撮影してみました。

|

+->結果、発生しませんでした。

どうやら120秒~180秒の間で発生しているようです。

とは言え、簡単に消せるし細かいので実際には殆ど目立ちません。

私的にはどうでも良い問題に思えて来ました。

と言うことで、

まずはZWO-CN15F4 + MPCCⅢ + 正しく配置されたワイドマウントPK改

による星像がどうなったか見てみます。

γCyg付近 , K-1 , ISO12800 , 11X120s , 22min Total , DarkX5 , FlatX5 , LPS-P2

RAWから正しく処理した画像。

ダークもフラットもJPEGで処理したお気楽画像。

この2枚の間には工数的にエライ差があります。

RAWの場合は、ここに至るまでには結構大変な作業が発生しますが、

JPEG画像ではあまりテクニックを必要としません。

どうでしょうか?

あまり変わらないような・・・

少なくともスマホ画面で後のち楽しむ分にはJPEGで良いかも?

星像はかなり改善されました。

K-1はフルフレーム機ですが、その四隅まで何とか鑑賞に耐える星像

になりました。ワイドマウントPK改は内径φ44mmですから、

MPCCⅢの最大径です。周辺減光も許容範囲で十分にフラット補正が

効きました。

また、

中心部を等倍拡大した画像がコレです。

真のピント位置の僅か前後で△星になりたがる傾向が残っていますが、

内外像はキレイな同心円、かつ、歪のない円形でした。

じゃあ、なんで△星になりたがるの???って話はそのうち調べます。

IC1396 , ISO12800 , 21X120s , 42min Total , DarkX5 , FlatX4 , LPS-P2

ダークもフラットもJPEG処理

ちなみに、

台風一過当日に撮ったLPS-P2無しの画像もあります。

空の透明度はコチラの方が良かったにもかかわらず、バックグラウンド

との輝度差が上がらず、発色も思ったようになりませんでした。

空が良いからと言ってLPS-P2を使わないと、この手の淡い星雲を

炙り出すことは難しいようです。

尚LPS-D1ではなくLPS-P2を使っている理由は、LPS-D1がS2波長付近から

長波長側をカットしてしまっているからです。

ペリカン星雲などはS2を多く含むため、LPS-P2の方が適していると

思うからです。K-1は無改造機のため、赤カブリを防ぐよりも

S2領域が出ない方が良くないと思い、このようにしています。

K-1で撮ると、ペリカン星雲のおどろおどろしいS2領域を上手く表現

出来るのは↓で実証済みです。

http://sky.ap.teacup.com/eti_forest/615.html

IC1396 , ISO12800 , 11X90s , 16.5min Total , DarkX4 , FlatX4

ダークもフラットもJPEG処理

ところで、この画像の左下辺りに流星のようなオレンジ色の直線が

写っています。これは30日も31も写っていました。

30日の画像は修正して消してしまいましたが、確認すると他の天体画像

やダーク、フラット画像には出ていません。

|

+->アレ? もしかして左上のガーネットスターの光状か!

たぶんそうでしょう。妙な出方をするもんだ。

それにしてもなあ~、

大きな散光星雲をF4のニュートン反射でまともに撮影するのは結構大変。

この程度の画であればFS-60CBやWO-Star71ED、プロミナーなどの方が

適しているでしょうね(^^♪

FSQやイプが良いのは当然でつまらんし・・・

じゃ、何撮るねん!

NGC7635バブル星雲とM52付近

ISO800 , 4X600s , 40min Total , DarkX1 , FlatX1 , NoFilter

ダークもフラットもJPEG処理

主要部分切り出し

NGC7635(バブル), M52(N7654) , NGC7538(散光), N7510(散開)

NGC7635バブル星雲のピクセル等倍画像

おっと、△星になっとる(怒)

等倍で星像がコンスタントに良ければ冷却CCDで強拡大も狙えるのですが、

これではダメですね。以前撮ったNGC7293はキレイだったのになあ~。

http://sky.ap.teacup.com/eti_forest/558.html

このレベルでコンスタントに撮れれば、短焦点反射の意味があるのですけどね。

8/31はLPS-P2を付けて撮ってみました。

ISO800 , 3X600s , 30min Total , DarkX1 , FlatX1 , LPS-P2

やはりLPS-P2があった方が良さそうです。

下の方にクワガタ星雲が見えています。

それにしてもISO800は滑らかで良いですね。1枚画でも使えるレベルですよ。

M45

ISO12800 , 10X90s , 15min Total , DarkX4 , FlatX4 , NoFilter

流石に15分ではザラザラです。

NGC7023_vdB141 , ISO12800 , 21X120s , 42min Total , DarkX4 , FlatX4 , LPS-P2

全くお話しになりませんでしたm(__)m

ISO3200程度に下げ、最低限10倍~20倍の露光が必要なのではないかと

思います。こんなもん撮ってられません。

ちなみに、前日に撮ったノーフィルター画像がコレ。

構図がアレですが、まだましでした。

NGC7023 , ISO3200 , 13X300s , 65min Total , DarkX4 , FlatX4

以上でおしまいです。

------------------------------------------

撮影日時:2016/08/30-09/01

撮影場所:三峰ヘリポート駐車場(標高850m)

天候:台風一過当日(もの凄い夜露)、快晴、無風

と、その翌日、ほぼ快晴、弱風、結露なし

気温:16℃->12℃

星空指数:90->80

シーイング:3/5 -> 4/5

撮像鏡筒:ZWO-CN15F4 (15cmF4 , fl=600mm)

カメラ:PENTAX K-1

フィルター:無し、またはLPS-P2

コマコレクター:MPCCⅢ + 適正リング + ワイドマウントPK改

赤道儀:90s

ガイド:5cmF4 + QHY5L-ⅡM + PHD Ver,2.61

撮像時間:画像に併記

ダーク画像:画像に併記

フラット画像:画像に併記

フラット用ダーク画像:画像に併記

撮像ソフト:***

画像処理:SI7 , Photoshop_cc

------------------------------------------

まずはコレ。

追記:2016/08/18

あまりにも星像が悪かったため調査したところ、光軸があり得ないほどズレて

おりました。現地でレーザにて微調整後、内外像を見る時に主鏡を大きく

動かしました。その後、再度レーザで位置確認を行ったのですが、

どこかのネジを締め忘れたかレーザの取付けを誤った可能性があります。

過労で寝ぼけていたのかもしれません。

ZWO-CN15F4+MPCCⅢの性能はこんなものではないため、後日リベンジ

したいと思います。

IC1396 , ISO12800 , 12X180s , 36min Total , DarkX3 , FlatX3 , JPEG処理

ZWO-CN15F4 + MPCCⅢ , LPS-P2

これはとても淡いので、無改造K-1では相当に苦しい対象です。

今回はISO12800の短時間露光で挑戦してみました。

まだRAWからは処理していないのでJPEGです。

OnlyDark_4:3切り出し

ダークのみ当てて4:3切り出し処理。

色はこちらが正しいか?

今回はダークもフラットも3カットしか撮らなかったので、

どうあがいても荒れてしまいます。仕方がないのでフラットは8ピクセル

ボカシをかましてごまかしています。やはり手を抜いちゃあイケませんね。

M31 , ISO3200 , 5X300s , 25min Total , NoDarkAndFlat , JPEG

網状星雲 , ISO3200 , 8X300s , 40min Total , DarkX3 , FlatX3 , JPEG

MPCCⅢのバックフォーカス55mmに対して59mmで撮っているためか、

やはりAPS-Cエリアから外側は一気に星像が悪化しています。

ワイドマウントPK改を更に薄くして直結した方が良さそうです。

ɤCyg付近 , ISO3200 , 11X180s , 33min Total , NoDarkAndFlat , JPEG

K-1は赤いのも良く写るし、ダイナミックレンジも広いですね。

今回はZWO-CN15F4 + MPCCⅢ + LPS-P2でしたが、イプやFSQを使った直後

なので星像が大いに不満足で凹んでいます。ま、仕方ないか・・・

マウントケラレなどを考えると、プロミナーなどが一番良いのかもしれ

ませんんね。プロミナーなどが・・・う~ん(^^♪

なんと、画像処理はダークもフラットも含めて全部JPEGで行いました。

系外銀河などでは考えられないですが、フルサイズをノートリミングで

使う場合、かなりごまかしが効きます。星像に不満足なこともあり、

RAWから手間をかける気力が起きませんでした。

それでも、この程度まで出れば良いかな?とも思っています。

------------------------------------------

撮影日時:2016/08/11-12

撮影場所:魚沼スカイライン(標高850m)

天候:ほぼ快晴

気温:16℃

星空指数:70

シーイング:2/5 -> 4/5

撮像鏡筒:ZWO-CN15F4 (15cmF4 , fl=600mm)

カメラ:PENTAX K-1

フィルター:LPS-P2

コマコレクター:MPCCⅢ

赤道儀:90s

ガイド:5cmF4 + QHY5L-ⅡM + PHD Ver,2.61

撮像時間:画像に併記

ダーク画像:画像に併記

フラット画像:画像に併記

フラット用ダーク画像:画像に併記

撮像ソフト:***

画像処理:SI7 , Photoshop_cc

------------------------------------------