れもんです。

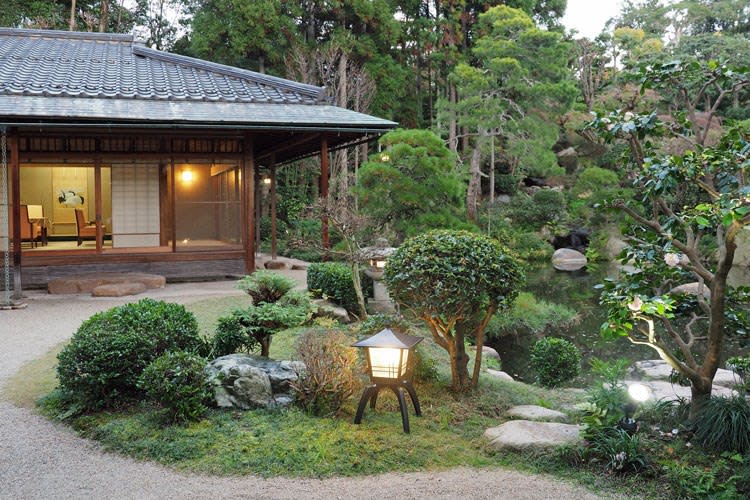

玉造温泉長楽園の後編は、お料理と温泉です。

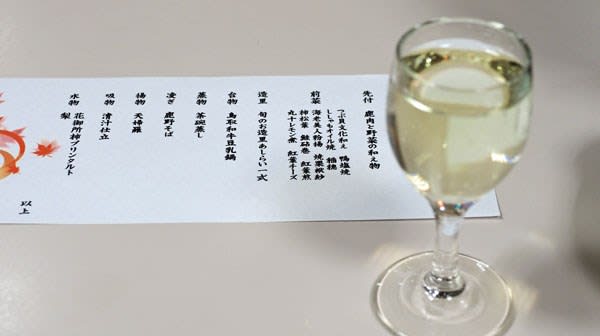

早速、夕食から・・・

山陰の味覚を詰め込んだ、月替わりの懐石料理です。

立派なずわい蟹です。

右側の前菜は、ごま豆腐、鴨西京漬け、海老柴煮、栗甘露煮、なまこの霙和え

どーんと

島根和牛のステーキ

お造りは、雲丹と日本海の鮮魚盛り

豆乳鍋 出雲蕎麦

天麩羅は、地物穴子と

蟹の香り揚げ

えごまの茶碗蒸し

しじみご飯と、デザート三種盛り

とても美味しかったです。 ごちそうさま~

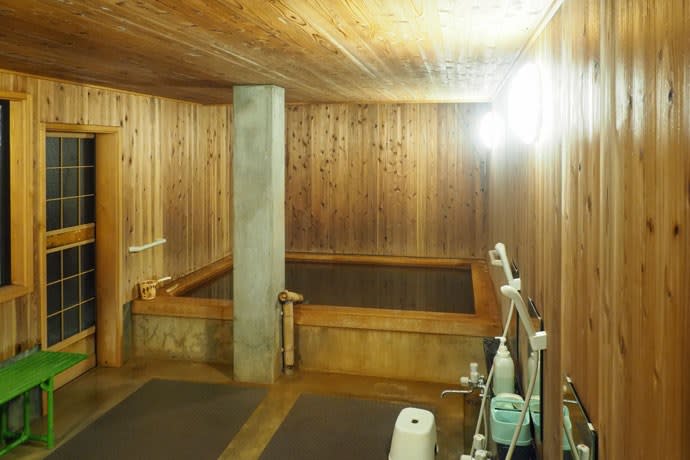

続いてお風呂を紹介しましょう。

大浴場は「恵泉」と「華泉」という名の二つがあって、

男女入替え制で、どちらも内湯と露天風呂を備えています。

写真撮影は原則禁止になっていたので、

不本意ですが、HPから写真をお借りしました。

「恵泉」

「華泉」

そして一番のお目当て。

龍宮の湯 と名付けられた大露天風呂がこちらです

※ この写真もHPからお借りしています。

明治42年に完成したという手掘り式の露天風呂で、

混浴ですが、男女とも専用の湯浴み着が用意されています。

このほか、龍宮の湯に続く女性専用の「水晶の湯」があり、

どれもみな、「沸かさず、薄めず」の源泉掛け流しです。

混浴ですが、男女とも専用の湯浴み着が用意されています。

このほか、龍宮の湯に続く女性専用の「水晶の湯」があり、

どれもみな、「沸かさず、薄めず」の源泉掛け流しです。

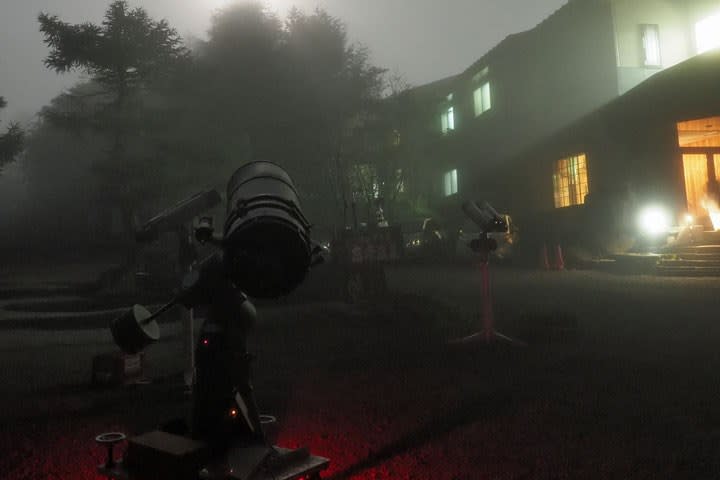

夜になると、照明が湯気に滲んで幻想的です。

ちなみに、この龍宮の湯も原則撮影禁止ですが、

許可をもらって、入浴客がいない時間に撮っています。

許可をもらって、入浴客がいない時間に撮っています。

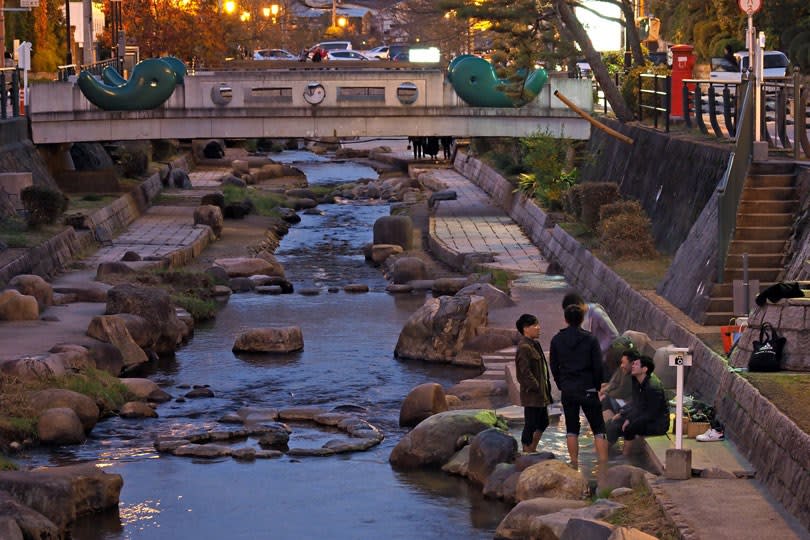

さて翌朝は、再び温泉街の散策に・・・。

湯薬師広場 では、湧き出るお湯を自由に汲めて、

持ち帰った温泉水を、化粧水として利用できます。

玉造のお湯は、出雲国風土記にも

一度洗えば肌がすべすべになり、

二度入ればどんな病気やけがも治る

二度入ればどんな病気やけがも治る

と書かれているほどの 美肌の湯

なんですよ。

なんですよ。朝の散歩を終えて、さあ朝食。

小鉢がたくさん並んだ和定食で、ご飯はもちろん温泉粥をチョイスしました。

出発前に、また龍宮の湯へ。

狙いどおり、広い露天風呂は貸切り状態でした。

日が射してきらきら光る水面に、湯気が立ち上っては流れます。

夕方や夜とはまた違う情景を、たっぷりと楽しませていただきました