都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「生誕120年 小野竹喬展(前期)」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館(千代田区北の丸公園3-1)

「生誕120年 小野竹喬展(前期)」

3/2-4/11(前期:3/2-3/22)

日本画家・小野竹喬(1889-1979)の生誕120年を記念し、その画業の全貌を詳らかにします。東京国立近代美術館で開催中の「生誕120年 小野竹喬展」(前期展示)へ行ってきました。

まずは本展の概要です。公式HPより一部抜き出してみます。

・10年ぶりでかつ過去最大の回顧展。画業初期より晩年の作まで、本画119点、スケッチ52点を出品。(11点の初公開作品を含む。)

・ちらし表紙にも掲載された最晩年の「奥の細道句抄絵」10点を一堂に展観。

・展示はシンプルな時系列方式。竹喬の作品を年代別に追いながら、途中に渡欧期のスケッチ、また上記「奥の細道」画をまとめて紹介。

ともかく最も印象に深いのは、時代を追うことに変化していくその画風です。14歳で栖鳳に入門した竹喬は当初、意外にもセザンヌらの影響を受けて新たな日本画表現を模索しますが、渡欧後は一転して日本画の線描を再認識し、特に晩年にはそれまでの過程を純化させていくかのようなやまと絵風の作品を描きました。ひょっとすると初期と晩年の作を並べられたら同一の作家と思えないかもしれません。その差異にただただ驚かされるばかりでした。

とは言え、竹喬は単に変えることだけを目的に多様な表現をとっていたわけではありません。カラリストを特徴づける色彩感は、半ば線よりも面で勝負をかけた初期作でも良く見てとれないでしょうか。陽光の眩しい志摩の自然を捉えた「波切村」(1918)では、せり上がる丘の連なる様子が底抜けのブルーの海を背景に鮮やかに示されています。また二幅の面に野山を景色を描いた「島二作」(1916)においても、まずは緑や朱などの色の美しさが目に飛び込んできました。竹喬は前述の通りセザンヌの影響を受けたとありましたが、西洋画との関連としては、もっと色に強度のあるボナールに近いような気がしてなりません。

晩期の風景画はまさに俳句の世界そのものです。それこそ五七五調の研ぎすまされた美意識は、簡潔な色と形で自然の一瞬の移ろいを写す竹喬の感性と一致しました。これらの作品に多くの言葉は不要です。水のせせらぎと風の匂いを伝える「池」(1967)の他、ちらし表紙にも掲げられた奥の細道シリーズから「田一枚植えて立ち去る柳かな」は、作家自身による一種の自然讃歌でもあるように思えました。

竹喬の色は茜色です。夕焼けが大地を引き裂く「残照」(1962)の光はそれこそ神々しいほどに輝いていました。まさに生命を祝福する光です。

2007年の都路華香展しかり、近美の日本画家展は一部を除いて期待出来ることが多いのですが、今回もまた特に晩年の和やかな画風に心惹かれるものがありました。ただ一つ申し上げれば、詳細なキャプションは展示の理解を深めたものの、もう少し細かに竹喬の人生を辿る構成であっても良かったような気がします。

なお会期中一度、特に画業前半期の作品を中心に展示替えがあります。(約20点弱。出品リスト)もちろん後期も見に行くつもりです。

前期:3/2-3/22、後期:3/24-4/11

会場内は思いの外に賑わっていました。先日、NHKの日曜美術館でも放送されたこともあり、今後さらに人出が増すかもしれません。

「虚心になれば自然は近づく 日本画家・小野竹喬」@NHK日曜美術館

前期は3月22日まで開催されています。

*東京展終了後、大阪市立美術館(2009年11月3日~12月20日)と笠岡市立竹喬美術館(2010年1月3日~2月14日)へ巡回します。

「生誕120年 小野竹喬展(前期)」

3/2-4/11(前期:3/2-3/22)

日本画家・小野竹喬(1889-1979)の生誕120年を記念し、その画業の全貌を詳らかにします。東京国立近代美術館で開催中の「生誕120年 小野竹喬展」(前期展示)へ行ってきました。

まずは本展の概要です。公式HPより一部抜き出してみます。

・10年ぶりでかつ過去最大の回顧展。画業初期より晩年の作まで、本画119点、スケッチ52点を出品。(11点の初公開作品を含む。)

・ちらし表紙にも掲載された最晩年の「奥の細道句抄絵」10点を一堂に展観。

・展示はシンプルな時系列方式。竹喬の作品を年代別に追いながら、途中に渡欧期のスケッチ、また上記「奥の細道」画をまとめて紹介。

ともかく最も印象に深いのは、時代を追うことに変化していくその画風です。14歳で栖鳳に入門した竹喬は当初、意外にもセザンヌらの影響を受けて新たな日本画表現を模索しますが、渡欧後は一転して日本画の線描を再認識し、特に晩年にはそれまでの過程を純化させていくかのようなやまと絵風の作品を描きました。ひょっとすると初期と晩年の作を並べられたら同一の作家と思えないかもしれません。その差異にただただ驚かされるばかりでした。

とは言え、竹喬は単に変えることだけを目的に多様な表現をとっていたわけではありません。カラリストを特徴づける色彩感は、半ば線よりも面で勝負をかけた初期作でも良く見てとれないでしょうか。陽光の眩しい志摩の自然を捉えた「波切村」(1918)では、せり上がる丘の連なる様子が底抜けのブルーの海を背景に鮮やかに示されています。また二幅の面に野山を景色を描いた「島二作」(1916)においても、まずは緑や朱などの色の美しさが目に飛び込んできました。竹喬は前述の通りセザンヌの影響を受けたとありましたが、西洋画との関連としては、もっと色に強度のあるボナールに近いような気がしてなりません。

晩期の風景画はまさに俳句の世界そのものです。それこそ五七五調の研ぎすまされた美意識は、簡潔な色と形で自然の一瞬の移ろいを写す竹喬の感性と一致しました。これらの作品に多くの言葉は不要です。水のせせらぎと風の匂いを伝える「池」(1967)の他、ちらし表紙にも掲げられた奥の細道シリーズから「田一枚植えて立ち去る柳かな」は、作家自身による一種の自然讃歌でもあるように思えました。

竹喬の色は茜色です。夕焼けが大地を引き裂く「残照」(1962)の光はそれこそ神々しいほどに輝いていました。まさに生命を祝福する光です。

2007年の都路華香展しかり、近美の日本画家展は一部を除いて期待出来ることが多いのですが、今回もまた特に晩年の和やかな画風に心惹かれるものがありました。ただ一つ申し上げれば、詳細なキャプションは展示の理解を深めたものの、もう少し細かに竹喬の人生を辿る構成であっても良かったような気がします。

なお会期中一度、特に画業前半期の作品を中心に展示替えがあります。(約20点弱。出品リスト)もちろん後期も見に行くつもりです。

前期:3/2-3/22、後期:3/24-4/11

会場内は思いの外に賑わっていました。先日、NHKの日曜美術館でも放送されたこともあり、今後さらに人出が増すかもしれません。

「虚心になれば自然は近づく 日本画家・小野竹喬」@NHK日曜美術館

前期は3月22日まで開催されています。

*東京展終了後、大阪市立美術館(2009年11月3日~12月20日)と笠岡市立竹喬美術館(2010年1月3日~2月14日)へ巡回します。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

「第4回 shiseido art egg 村山悟郎 - 絵画的主体の再魔術化」 資生堂ギャラリー

資生堂ギャラリー(中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階)

「第4回 shiseido art egg 村山悟郎 - 絵画的主体の再魔術化」

3/5-28

本年の資生堂アートエッグ最終回、開催中の「村山悟郎 - 絵画的主体の再魔術化」へ行ってきました。

「魔術化」という何やら難しい表題も付けられていますが、確かに絵画とも刺繍ともとれるような作品の展開は、どこか一筋縄ではいかない謎めいた部分があるかもしれません。会場のメイン、天井高のある同ギャラリーの壁面に半ば貼り付いているのは、編み込まれた麻紐の平面上に白いアクリルや油絵具の塗り込まれた、さながら増殖する巨大な壁画的ドローイングでした。隆起した編み目もそのままに、中心から円を描いて時に壁いっぱい広がる様子は、まるで大きな鳥が翼を広げて舞っているような光景にも見えてきます。スケールに不足はありませんでした。

作品の随所には編み棒が鳥の羽のようにぶら下がっています。言わば「編まれた絵画」というのは確かに新鮮でした。

28日までの開催です。

「第4回 シセイドウ アートエッグ」

曽谷朝絵 1月8日(金)~1月31日(日)

岡本純一 2月5日(金)~2月28日(日)

村山悟郎 3月5日(金)~3月28日(日)

*本展終了後に、三名の審査員(青木淳、児玉靖枝、三嶋りつ惠)によって、今回のart egg賞が選定されます。受賞者は4月下旬に同ギャラリーWEBで発表されるそうです。私としては曽谷さんが一番印象に残りました。

「第4回 shiseido art egg 村山悟郎 - 絵画的主体の再魔術化」

3/5-28

本年の資生堂アートエッグ最終回、開催中の「村山悟郎 - 絵画的主体の再魔術化」へ行ってきました。

「魔術化」という何やら難しい表題も付けられていますが、確かに絵画とも刺繍ともとれるような作品の展開は、どこか一筋縄ではいかない謎めいた部分があるかもしれません。会場のメイン、天井高のある同ギャラリーの壁面に半ば貼り付いているのは、編み込まれた麻紐の平面上に白いアクリルや油絵具の塗り込まれた、さながら増殖する巨大な壁画的ドローイングでした。隆起した編み目もそのままに、中心から円を描いて時に壁いっぱい広がる様子は、まるで大きな鳥が翼を広げて舞っているような光景にも見えてきます。スケールに不足はありませんでした。

作品の随所には編み棒が鳥の羽のようにぶら下がっています。言わば「編まれた絵画」というのは確かに新鮮でした。

28日までの開催です。

「第4回 シセイドウ アートエッグ」

曽谷朝絵 1月8日(金)~1月31日(日)

岡本純一 2月5日(金)~2月28日(日)

村山悟郎 3月5日(金)~3月28日(日)

*本展終了後に、三名の審査員(青木淳、児玉靖枝、三嶋りつ惠)によって、今回のart egg賞が選定されます。受賞者は4月下旬に同ギャラリーWEBで発表されるそうです。私としては曽谷さんが一番印象に残りました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「大哺乳類展 - 陸のなかまたち」 国立科学博物館

国立科学博物館(台東区上野公園7-20)

「大哺乳類展 - 陸のなかまたち」

3/13-6/13

国立科学博物館で開催中の「大哺乳類展 - 陸のなかまたち」へ行ってきました。

百聞は一見にしかずという言葉が良く当てはまる展覧会かもしれません。ともかく会場にはパンダやチーター、それにクマやシカらの哺乳類の剥製や骨格が怒濤のように展示されています。その数は約200種、全280体にも及んでいました。

なお有り難いことに会場内は一部を除き、自由な撮影が可能です。(フラッシュ、三脚を用いなければ、特別の許可はいりません。)家族連れでお子さんと一緒に記念写真、という方も多いのではないでしょうか。

ご存知のように、実は科博には常設にも同じように剥製の展示ブースがあります。そちらとどう違うのかという声もあるかもしれませんが、ほぼガラスケースなし、また一部はそれこそ手に届く場所に置かれた剥製の迫力はまた格別でした。

なおツノや毛皮に触れるコーナーもありました。見方によっては剥製も何とも言えない『怖さ』がありますが、あえてエンターテイメント的に仕上げるのは最近の科博ならではと言えるかもしれません。

また動物文学で知られるシートンの紹介、特にシートン直筆の画や初版本などの資料の展示も用意されていました。ファンにとってはたまらない内容ではないでしょうか。

まだ始まったばかりですが、意外にも会場は大賑わいでした。GW辺りにはかなり混雑しそうです。

ちなみにこの「陸のなかまたち」の後は、大哺乳類展のpart.2として「海のなかまたち」(7/10~9/26)も開催されるそうです。

ロングランの展覧会です。6月13日まで開催されています。

「大哺乳類展 - 陸のなかまたち」

3/13-6/13

国立科学博物館で開催中の「大哺乳類展 - 陸のなかまたち」へ行ってきました。

百聞は一見にしかずという言葉が良く当てはまる展覧会かもしれません。ともかく会場にはパンダやチーター、それにクマやシカらの哺乳類の剥製や骨格が怒濤のように展示されています。その数は約200種、全280体にも及んでいました。

なお有り難いことに会場内は一部を除き、自由な撮影が可能です。(フラッシュ、三脚を用いなければ、特別の許可はいりません。)家族連れでお子さんと一緒に記念写真、という方も多いのではないでしょうか。

ご存知のように、実は科博には常設にも同じように剥製の展示ブースがあります。そちらとどう違うのかという声もあるかもしれませんが、ほぼガラスケースなし、また一部はそれこそ手に届く場所に置かれた剥製の迫力はまた格別でした。

なおツノや毛皮に触れるコーナーもありました。見方によっては剥製も何とも言えない『怖さ』がありますが、あえてエンターテイメント的に仕上げるのは最近の科博ならではと言えるかもしれません。

また動物文学で知られるシートンの紹介、特にシートン直筆の画や初版本などの資料の展示も用意されていました。ファンにとってはたまらない内容ではないでしょうか。

まだ始まったばかりですが、意外にも会場は大賑わいでした。GW辺りにはかなり混雑しそうです。

ちなみにこの「陸のなかまたち」の後は、大哺乳類展のpart.2として「海のなかまたち」(7/10~9/26)も開催されるそうです。

ロングランの展覧会です。6月13日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「安田靫彦展 - 花を愛でる心」 ニューオータニ美術館

ニューオータニ美術館(千代田区紀尾井町4-1)

「安田靫彦展 - 花を愛でる心」

3/13-4/18

主に川崎市市民ミュージアムの所蔵品にて、日本画家安田靫彦(やすだゆきひこ)の画業を概観します。ニューオータニ美術館で開催中の「安田靫彦展 - 花を愛でる心」へ行ってきました。

今年のニューオータニの最大の目玉と言っても過言ではないかもしれません。最近、都内でまとめて俯瞰する機会の少なかった安田靫彦を、本画と下絵をあわせて全74点もの作品にて一堂に展観しています。所狭しと作品が並んでいました。

本展の構成は以下の通りです。一部、画業を時系列に辿りながら、主にジャンル別に作品を紹介していました。

第一章「歴史画」:初公開「八橋」をはじめとする約10点。

第二章「花木」:「春暁」他、下図を含め計40点。

第三章「写生画」:主に自宅周辺で描いた野草のデッサン。約30点。

決して大きな会場ではありませんが、見どころがいくつもあるのが日本画ファンにとっては嬉しいところです。以下、私の思う展示のツボを4つほど挙げてみました。ご鑑賞の参考にしていただければ幸いです。

1.初期の歴史人物画~安田靫彦は歴史好き~

安田靫彦は14歳で有職故実の小堀鞘音に入門します。元々歴史好きであった彼は、そこで師の指導のもと、主に歴史画を描くようになりました。

展示でも中国の古典、そして源氏物語や伊勢物語に主題をとった作品がいくつか紹介されています。

2.琳派と安田靫彦

伊勢物語から「八橋」(1934)を描いた安田靫彦ですが、彼はそれを描く前年、宗達の展覧会を見たことがあるそうです。また随所に駆使されるたらし込みの技法など、彼が琳派に親しみを寄せていたのも事実かもしれません。

3.花木画の成立の由縁

タイトルに「花を愛でる心」とあるように、今回の展示のメインは安田が多数描いた花木画の紹介に他なりません。そして彼がこれらの主題を取り上げるようになったのは、そもそも歴史画の背景にあった花を独立させ、つまりはそれを単独で描きだしたことに由来しているのだそうです。

安田靫彦は梅をこよなく愛していました。もちろんそれ以外にも、チューリップや桜、また菖蒲を描いた作品など、多様な花木画を描いています。

4.写生への眼差し~本画と下絵の比較~

同一作品の本画と下絵を一部、比較展示しているのも重要なポイントです。

安田は下絵では対象を的確に捉え、精緻な線で有りのままに描き出しましたが、本画ではその趣を変え、あくまでも一種の静物画として独立させています。

「佐久良」(1941)は下絵と本画の変化が一番分かりやすいかもしれません。下絵の桜がまさにデッサン風であるのに対し、本画ではもっと華やいだ春の美しさを表現していました。

入口付近の展示ケースに入れられた「春暁」(1935)に目を奪われました。木々のうねるような形態は何やら晩年の速水御舟を連想させるものがありますが、よく見るとその枝の先には可憐な花がいくつも咲いています。まさに春の装いを感じる一枚と言えるかもしれません。

3月27日と4月10日の各土曜日には美術館学芸員による展示解説が行われるそうです。

なお出品元の川崎市市民ミュージアムでも同じく安田靫彦の展覧会が昨日より始まっています。

安田靫彦展 歴史画誕生の軌跡@川崎市市民ミュージアム 3/13~4/18

こちらは文字通り、安田靫彦の歴史画の成立史を辿る展示です。ニューオータニ美術館の半券にて入場料が100円引きの400円になります。忘れずにお持ち下さい。

小冊子風の図録が1300円で販売されていました。また川崎の図録については、受付に申し出ると実物を見せていただけます。(販売はなし。)なお両展覧会は二つで一つ、事実上の共催展です。川崎も是非伺いたいと思いました。

4月18日までの開催です。おすすめします。

「安田靫彦展 - 花を愛でる心」

3/13-4/18

主に川崎市市民ミュージアムの所蔵品にて、日本画家安田靫彦(やすだゆきひこ)の画業を概観します。ニューオータニ美術館で開催中の「安田靫彦展 - 花を愛でる心」へ行ってきました。

今年のニューオータニの最大の目玉と言っても過言ではないかもしれません。最近、都内でまとめて俯瞰する機会の少なかった安田靫彦を、本画と下絵をあわせて全74点もの作品にて一堂に展観しています。所狭しと作品が並んでいました。

本展の構成は以下の通りです。一部、画業を時系列に辿りながら、主にジャンル別に作品を紹介していました。

第一章「歴史画」:初公開「八橋」をはじめとする約10点。

第二章「花木」:「春暁」他、下図を含め計40点。

第三章「写生画」:主に自宅周辺で描いた野草のデッサン。約30点。

決して大きな会場ではありませんが、見どころがいくつもあるのが日本画ファンにとっては嬉しいところです。以下、私の思う展示のツボを4つほど挙げてみました。ご鑑賞の参考にしていただければ幸いです。

1.初期の歴史人物画~安田靫彦は歴史好き~

安田靫彦は14歳で有職故実の小堀鞘音に入門します。元々歴史好きであった彼は、そこで師の指導のもと、主に歴史画を描くようになりました。

展示でも中国の古典、そして源氏物語や伊勢物語に主題をとった作品がいくつか紹介されています。

2.琳派と安田靫彦

伊勢物語から「八橋」(1934)を描いた安田靫彦ですが、彼はそれを描く前年、宗達の展覧会を見たことがあるそうです。また随所に駆使されるたらし込みの技法など、彼が琳派に親しみを寄せていたのも事実かもしれません。

3.花木画の成立の由縁

タイトルに「花を愛でる心」とあるように、今回の展示のメインは安田が多数描いた花木画の紹介に他なりません。そして彼がこれらの主題を取り上げるようになったのは、そもそも歴史画の背景にあった花を独立させ、つまりはそれを単独で描きだしたことに由来しているのだそうです。

安田靫彦は梅をこよなく愛していました。もちろんそれ以外にも、チューリップや桜、また菖蒲を描いた作品など、多様な花木画を描いています。

4.写生への眼差し~本画と下絵の比較~

同一作品の本画と下絵を一部、比較展示しているのも重要なポイントです。

安田は下絵では対象を的確に捉え、精緻な線で有りのままに描き出しましたが、本画ではその趣を変え、あくまでも一種の静物画として独立させています。

「佐久良」(1941)は下絵と本画の変化が一番分かりやすいかもしれません。下絵の桜がまさにデッサン風であるのに対し、本画ではもっと華やいだ春の美しさを表現していました。

入口付近の展示ケースに入れられた「春暁」(1935)に目を奪われました。木々のうねるような形態は何やら晩年の速水御舟を連想させるものがありますが、よく見るとその枝の先には可憐な花がいくつも咲いています。まさに春の装いを感じる一枚と言えるかもしれません。

3月27日と4月10日の各土曜日には美術館学芸員による展示解説が行われるそうです。

なお出品元の川崎市市民ミュージアムでも同じく安田靫彦の展覧会が昨日より始まっています。

安田靫彦展 歴史画誕生の軌跡@川崎市市民ミュージアム 3/13~4/18

こちらは文字通り、安田靫彦の歴史画の成立史を辿る展示です。ニューオータニ美術館の半券にて入場料が100円引きの400円になります。忘れずにお持ち下さい。

小冊子風の図録が1300円で販売されていました。また川崎の図録については、受付に申し出ると実物を見せていただけます。(販売はなし。)なお両展覧会は二つで一つ、事実上の共催展です。川崎も是非伺いたいと思いました。

4月18日までの開催です。おすすめします。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

六本木アートナイト2010が開催されます

去年は「トらやん」の炎を噴くパフォーマンスに圧倒されましたが、今年もまた来たる3月27日に、六本木ヒルズ周辺で一夜限りの「六本木アートナイト」が開催されます。

何やらレトロなチラシが意表を突いてむしろ好印象です。プログラムは公式サイトに告知されていますが、とりあえず今の段階で見てみたい企画などを以下に挙げてみました。

「ビフォア・フラワー」椿昇 27日(土)10:00~翌18:00 六本木ヒルズアリーナ

「トらやん」に変わっておそらく主役となるのが、椿昇の手がける体長13mの「ビフォア・フラワー」ではないでしょうか。「トらやん」の際は踊って火を噴くパフォーマンスがありましたが、それに匹敵し得る仕掛けも待っているかもしれません。

「ハーバートの夢」カンパニー・デ・キダム 27日(土)日没~翌日の日の出 六本木ヒルズアリーナ、東京ミッドタウン、国立新美術館など。

去年も六本木ヒルズを超えて新美にまで達するパレードがあったことを記憶していますが、今年もストリートパフォーマンス集団によって同様のイベントが用意されています。日没後の開催ということで、夜のメインイベントとなるのかもしれません。

六本木ヒルズプログラム 27日(土)10:00~翌日18:00 六本木ヒルズ一帯・森美術館

ヒルズ内では昨年同様、国内外のアーティストが様々な展示を繰り広げます。ヴィデオアート上映にさわひらきや田中功起、それに山下麻衣などのクレジットがあったのには興味を覚えました。また六本木クロッシング展期間中の森美術館の翌朝6時までの延長開館、及び入場料割引(27日の24:00から28日の6:00までに限り入館料500円。)も用意されています。(その他、各種トークショー、パフォーマンスイベントもあり。)

東京ミッドタウンプログラム 27日(土)主に日没後~翌日 東京ミッドタウン一帯・サントリー美術館など

映像アートの大掛かりな展示がミッドタウン内で日没後(18:00~)に予定されています。またサントリー美術館、またDESIGN SIGHTの開館時間延長、また限定イベントも告知されていました。

サントリー美術館「和ガラス展」(27日は22時まで。):学芸員による館内レクチャー(27日20時より)、玄鳥庵(普段非公開)での「宵の点茶席」(27日17時から20時まで。1000円。)

21_21DESIGN SIGHT「クリストとジャンヌ=クロード展」(オールナイト。28日の朝5時まで。):27日の20時以降の入場者にプレゼント贈呈。美術評論家柳正彦による映画解説(20時半より)、及び「ニューヨークより生中継『クリストと話そう!」企画(ネット回線によるクリストのトークショー。23時半より。先着定員100名。)などあり。

国立新美術館プログラム 27日(土)開館時間より22:00まで 国立新美術館

新美で開催中の二つの展覧会、「アーティスト・ファイル」と「ルノワール展」がともに22時まで延長開館します。またアーティストファイルに限っては当日(27日のみ)、観覧無料です。これを逃さない手はありません。(アーティストトークもあり。)

ちなみに開催予定のイベントはまだ全て出そろっていないようです。最新情報はこまめにつぶやかれているアートナイトのtwitterをご参照下さい。

六本木アートナイト2010公式twitter

それによればまだ公表出来ないものの、28日はファミリー向けのプログラムの開催も予定されているそうです。

また同じく公式のブログによると展示のコアタイム前、27日の18時前にはアートナイト全体のオープニングがヒルズアリーナで開催されるそうです。例の「ビフォア・フラワー」の立ち上がりとともに、おそらくはJ-WAVE絡みと思われるDJの登場の予告も記載されていました。

六本木アートナイト2010 オフィシャルブログ

エンターテイナーなイベントが目立つ一方、随所に硬派なトークなどが混ぜられているのも、六本木アートナイトの強みかもしれません。当日はぶらっと出かけてくるつもりです。

何やらレトロなチラシが意表を突いてむしろ好印象です。プログラムは公式サイトに告知されていますが、とりあえず今の段階で見てみたい企画などを以下に挙げてみました。

「ビフォア・フラワー」椿昇 27日(土)10:00~翌18:00 六本木ヒルズアリーナ

「トらやん」に変わっておそらく主役となるのが、椿昇の手がける体長13mの「ビフォア・フラワー」ではないでしょうか。「トらやん」の際は踊って火を噴くパフォーマンスがありましたが、それに匹敵し得る仕掛けも待っているかもしれません。

「ハーバートの夢」カンパニー・デ・キダム 27日(土)日没~翌日の日の出 六本木ヒルズアリーナ、東京ミッドタウン、国立新美術館など。

去年も六本木ヒルズを超えて新美にまで達するパレードがあったことを記憶していますが、今年もストリートパフォーマンス集団によって同様のイベントが用意されています。日没後の開催ということで、夜のメインイベントとなるのかもしれません。

六本木ヒルズプログラム 27日(土)10:00~翌日18:00 六本木ヒルズ一帯・森美術館

ヒルズ内では昨年同様、国内外のアーティストが様々な展示を繰り広げます。ヴィデオアート上映にさわひらきや田中功起、それに山下麻衣などのクレジットがあったのには興味を覚えました。また六本木クロッシング展期間中の森美術館の翌朝6時までの延長開館、及び入場料割引(27日の24:00から28日の6:00までに限り入館料500円。)も用意されています。(その他、各種トークショー、パフォーマンスイベントもあり。)

東京ミッドタウンプログラム 27日(土)主に日没後~翌日 東京ミッドタウン一帯・サントリー美術館など

映像アートの大掛かりな展示がミッドタウン内で日没後(18:00~)に予定されています。またサントリー美術館、またDESIGN SIGHTの開館時間延長、また限定イベントも告知されていました。

サントリー美術館「和ガラス展」(27日は22時まで。):学芸員による館内レクチャー(27日20時より)、玄鳥庵(普段非公開)での「宵の点茶席」(27日17時から20時まで。1000円。)

21_21DESIGN SIGHT「クリストとジャンヌ=クロード展」(オールナイト。28日の朝5時まで。):27日の20時以降の入場者にプレゼント贈呈。美術評論家柳正彦による映画解説(20時半より)、及び「ニューヨークより生中継『クリストと話そう!」企画(ネット回線によるクリストのトークショー。23時半より。先着定員100名。)などあり。

国立新美術館プログラム 27日(土)開館時間より22:00まで 国立新美術館

新美で開催中の二つの展覧会、「アーティスト・ファイル」と「ルノワール展」がともに22時まで延長開館します。またアーティストファイルに限っては当日(27日のみ)、観覧無料です。これを逃さない手はありません。(アーティストトークもあり。)

ちなみに開催予定のイベントはまだ全て出そろっていないようです。最新情報はこまめにつぶやかれているアートナイトのtwitterをご参照下さい。

六本木アートナイト2010公式twitter

それによればまだ公表出来ないものの、28日はファミリー向けのプログラムの開催も予定されているそうです。

また同じく公式のブログによると展示のコアタイム前、27日の18時前にはアートナイト全体のオープニングがヒルズアリーナで開催されるそうです。例の「ビフォア・フラワー」の立ち上がりとともに、おそらくはJ-WAVE絡みと思われるDJの登場の予告も記載されていました。

六本木アートナイト2010 オフィシャルブログ

エンターテイナーなイベントが目立つ一方、随所に硬派なトークなどが混ぜられているのも、六本木アートナイトの強みかもしれません。当日はぶらっと出かけてくるつもりです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「吉田晋之介/平子雄一展」 GALLERY MoMo 両国

GALLERY MoMo 両国(墨田区亀沢1-7-15)

「吉田晋之介展/平子雄一展 - Yuichi Hirako : 庭先メモリーズ」

3/6-3/27

2009年のシェル美術賞展にも出品のあった若手作家を紹介します。ギャラリーモモ両国で開催中の「吉田晋之介展/平子雄一展 - Yuichi Hirako : 庭先メモリーズ」へ行ってきました。

作家プロフィールは以下の通りです。(画廊HPより引用、一部改変。)

吉田晋之介:1983年埼玉県生まれ。2009年東京藝術大学を卒業、同年のシェル美術賞展で準グランプリを受賞。

平子雄一:1982年岡山県生まれ。2005年イギリスのWimbledon College of Artを卒業。2006年に帰国。2009年のシェル美術賞展に入選。

それぞれ個展形式で成果を発表する二人展です。手前に吉田が、また奥に平子の作品が展示されていました。

シェルの時に印象深かった吉田の絵画をまとめて見られたのが一番の収穫だったかもしれません。受賞作の「樹海にて」(DM掲載作品)を奥に掲げ、左の壁面から右へと、ちょうど旧作から最新作へ続くように紹介されています。特徴的なエメラルドグリーンを用い、人工的な建築物や森林などを、まるで鏡面世界のような異次元に置き換えて表現しました。比較的、オーソドックスにモチーフを捉えた旧作のダムからの展開には意表を突かれます。画風は著しく変化していました。

一方での平子は、森林に生きる人間の様子を平面と立体の両面からインスタレーションで表します。画廊の柱を大きな樹木に見立て、激しいタッチで奇怪な人間を描くその作品は、シェルで見た際よりもインパクトがありました。

27日まで開催されています。

「吉田晋之介展/平子雄一展 - Yuichi Hirako : 庭先メモリーズ」

3/6-3/27

2009年のシェル美術賞展にも出品のあった若手作家を紹介します。ギャラリーモモ両国で開催中の「吉田晋之介展/平子雄一展 - Yuichi Hirako : 庭先メモリーズ」へ行ってきました。

作家プロフィールは以下の通りです。(画廊HPより引用、一部改変。)

吉田晋之介:1983年埼玉県生まれ。2009年東京藝術大学を卒業、同年のシェル美術賞展で準グランプリを受賞。

平子雄一:1982年岡山県生まれ。2005年イギリスのWimbledon College of Artを卒業。2006年に帰国。2009年のシェル美術賞展に入選。

それぞれ個展形式で成果を発表する二人展です。手前に吉田が、また奥に平子の作品が展示されていました。

シェルの時に印象深かった吉田の絵画をまとめて見られたのが一番の収穫だったかもしれません。受賞作の「樹海にて」(DM掲載作品)を奥に掲げ、左の壁面から右へと、ちょうど旧作から最新作へ続くように紹介されています。特徴的なエメラルドグリーンを用い、人工的な建築物や森林などを、まるで鏡面世界のような異次元に置き換えて表現しました。比較的、オーソドックスにモチーフを捉えた旧作のダムからの展開には意表を突かれます。画風は著しく変化していました。

一方での平子は、森林に生きる人間の様子を平面と立体の両面からインスタレーションで表します。画廊の柱を大きな樹木に見立て、激しいタッチで奇怪な人間を描くその作品は、シェルで見た際よりもインパクトがありました。

27日まで開催されています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

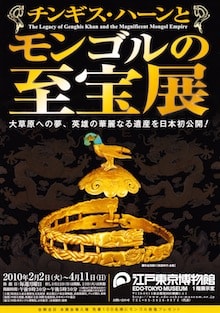

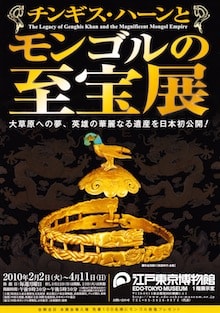

「鷹形金冠飾り」 江戸東京博物館(チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展)

江戸東京博物館(墨田区横網1-4-1)

「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 - 「鷹形金冠飾り」

2/2-4/11

先日、「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」の特別内覧会に参加させていただきましたが、その際にチラシ表紙にも掲載された金の飾り物、「鷹形金冠飾り」についての簡単なレクチャーがありました。こちらでもご案内したいと思います。

「鷹形金冠飾り」(戦国時代/金製/内モンゴル自治区博物館所蔵)

順路の冒頭に展示されていることもあってか、モンゴルの至宝展の金工芸品の中でも特に目立つものかもしれません。頭部にトルコ石のはめこまれた勇壮な雄鷹が、何やら虎視眈々と獲物を見定めるかのようにして立っています。ちなみに鷹の乗る半球台には、狼が羊に噛み付く場面が描かれているのだそうです。モンゴルの匈奴族の王冠の中でも随一の優品とのことですが、確かに紀元前3世紀頃のものとは思えないほどの眩い輝きを放っていました。

ところでこの飾りものが、金工工芸家の石川光一氏によって、何とレプリカとして制作されたことをご存知でしょうか。実際、上に掲載した写真こそレプリカに他なりませんが、おおよそ10キロ以上もの純金を用いて、実に精巧極まりなく模されています。(大きさはオリジナルの9割ほど。)会場で少し触れさせていただきましたが、ずしりと手の沈むような感覚はまさに金の重みそのものでした。

そのそばにさり気なく置かれていたプライスリストを見て驚きました。当然ではあるかもしれませんが、価格は税込みで18,900,000円です。また現在、この作品は、銀座メルサ3階の「銀座SGC」という金製品の専門店に展示されているそうです。興味のある方はお問い合わせ下さい。

銀座SGC(銀座メルサ)@SGC信州ゴールデンキャッスル

「金製鹿板り板」(東漢/金製/内モンゴル自治区博物館所蔵)他

「金製高足杯」(元代/金製/内モンゴル自治区博物館所蔵)他

ちなみにモンゴル展には金工芸品がいくつも登場しています。モンゴル文化と金工芸品の接点については意外な感がありました。

(展示会場風景)

なお何かと『謎めいた』モンゴルの至宝展の全体像については、近日中に別途の記事でまとめる予定です。

「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」 - 「鷹形金冠飾り」

2/2-4/11

先日、「チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展」の特別内覧会に参加させていただきましたが、その際にチラシ表紙にも掲載された金の飾り物、「鷹形金冠飾り」についての簡単なレクチャーがありました。こちらでもご案内したいと思います。

「鷹形金冠飾り」(戦国時代/金製/内モンゴル自治区博物館所蔵)

順路の冒頭に展示されていることもあってか、モンゴルの至宝展の金工芸品の中でも特に目立つものかもしれません。頭部にトルコ石のはめこまれた勇壮な雄鷹が、何やら虎視眈々と獲物を見定めるかのようにして立っています。ちなみに鷹の乗る半球台には、狼が羊に噛み付く場面が描かれているのだそうです。モンゴルの匈奴族の王冠の中でも随一の優品とのことですが、確かに紀元前3世紀頃のものとは思えないほどの眩い輝きを放っていました。

ところでこの飾りものが、金工工芸家の石川光一氏によって、何とレプリカとして制作されたことをご存知でしょうか。実際、上に掲載した写真こそレプリカに他なりませんが、おおよそ10キロ以上もの純金を用いて、実に精巧極まりなく模されています。(大きさはオリジナルの9割ほど。)会場で少し触れさせていただきましたが、ずしりと手の沈むような感覚はまさに金の重みそのものでした。

そのそばにさり気なく置かれていたプライスリストを見て驚きました。当然ではあるかもしれませんが、価格は税込みで18,900,000円です。また現在、この作品は、銀座メルサ3階の「銀座SGC」という金製品の専門店に展示されているそうです。興味のある方はお問い合わせ下さい。

銀座SGC(銀座メルサ)@SGC信州ゴールデンキャッスル

「金製鹿板り板」(東漢/金製/内モンゴル自治区博物館所蔵)他

「金製高足杯」(元代/金製/内モンゴル自治区博物館所蔵)他

ちなみにモンゴル展には金工芸品がいくつも登場しています。モンゴル文化と金工芸品の接点については意外な感がありました。

(展示会場風景)

なお何かと『謎めいた』モンゴルの至宝展の全体像については、近日中に別途の記事でまとめる予定です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「変成態 - リアルな現代の物質性 Vol.8 半田真規」 ギャラリーαM

ギャラリーαM(千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F)

「変成態 - リアルな現代の物質性 Vol.8 半田真規」

2/27-3/27

約1年弱に渡って繰り広げられてきた連続シリーズ展のトリを飾るのは、一変したギャラリーの空間そのものでした。変成態の最終回、半田真規のインスタレーション個展を見てきました。

実際に足を踏み入れて「何もない。」と思われる方もひょっとしたらおられるかもしれません。実際の展示の様子は是非会場で確かめていただきたいところですが、ここに敢えて種明かしをすれば、今回の作品の素材は一般の住宅に用いられる外装材だけでした。焦げ茶色から白いレンガのようなシートの他、木目調などの外装材が、柱から壁面の全てを覆って、本来あるはずのホワイトキューブの様相をまさに一変させています。張り合わされた色とりどりの素材は時に抽象的な紋様を描き出し、奇妙なまでにスタイリッシュな空間を作り出していました。

それにしても偶然とは言え、毎回、大胆な展示を見せてきた変成態シリーズの最後に、こうも「何もないようで、実はこれまでで一番作品に満たされている空間。」が登場するとは思いもよりませんでした。私感ながらも追っかけてきた側としては感慨深いものがあります。

なお展示最終日には、作家の他、キュレーターの天野一夫氏(豊田市美術館チーフキュレーター)らによるシンポジウムが予定されているそうです。

「第3回シンポジウム 近代を遠くながめて」

日時:3月27日(土) 16時~18時

パネリスト:田中正之、金氏徹平、半田真規、天野一夫

27日まで開催されています。

「変成態 - リアルな現代の物質性」

Vol.1 「中原浩大」 2009/5/9~5/30

Vol.2 「揺れ動く物性」(冨井大裕×中西信洋) 2009/6/13~7/18

Vol.3 「『のようなもの』の生成」(泉孝昭×上村卓大) 2009/7/25~9/5

Vol.4 「リアルな現代の物質性 Vol.4 東恩納裕一」 2009/9/12~10/10

Vol.6 「金氏徹平」 2009/11/28~12/26

Vol.7 「鬼頭健吾」 2010/1/16~2/13

Vol.8 「半田真規」 2010/2/20~3/20

注)写真は全て半田真規「study」

「変成態 - リアルな現代の物質性 Vol.8 半田真規」

2/27-3/27

約1年弱に渡って繰り広げられてきた連続シリーズ展のトリを飾るのは、一変したギャラリーの空間そのものでした。変成態の最終回、半田真規のインスタレーション個展を見てきました。

実際に足を踏み入れて「何もない。」と思われる方もひょっとしたらおられるかもしれません。実際の展示の様子は是非会場で確かめていただきたいところですが、ここに敢えて種明かしをすれば、今回の作品の素材は一般の住宅に用いられる外装材だけでした。焦げ茶色から白いレンガのようなシートの他、木目調などの外装材が、柱から壁面の全てを覆って、本来あるはずのホワイトキューブの様相をまさに一変させています。張り合わされた色とりどりの素材は時に抽象的な紋様を描き出し、奇妙なまでにスタイリッシュな空間を作り出していました。

それにしても偶然とは言え、毎回、大胆な展示を見せてきた変成態シリーズの最後に、こうも「何もないようで、実はこれまでで一番作品に満たされている空間。」が登場するとは思いもよりませんでした。私感ながらも追っかけてきた側としては感慨深いものがあります。

なお展示最終日には、作家の他、キュレーターの天野一夫氏(豊田市美術館チーフキュレーター)らによるシンポジウムが予定されているそうです。

「第3回シンポジウム 近代を遠くながめて」

日時:3月27日(土) 16時~18時

パネリスト:田中正之、金氏徹平、半田真規、天野一夫

27日まで開催されています。

「変成態 - リアルな現代の物質性」

Vol.1 「中原浩大」 2009/5/9~5/30

Vol.2 「揺れ動く物性」(冨井大裕×中西信洋) 2009/6/13~7/18

Vol.3 「『のようなもの』の生成」(泉孝昭×上村卓大) 2009/7/25~9/5

Vol.4 「リアルな現代の物質性 Vol.4 東恩納裕一」 2009/9/12~10/10

Vol.6 「金氏徹平」 2009/11/28~12/26

Vol.7 「鬼頭健吾」 2010/1/16~2/13

Vol.8 「半田真規」 2010/2/20~3/20

注)写真は全て半田真規「study」

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「だれもいないまちで 小林耕平 西尾康之 杉浦慶太」 山本現代

山本現代(港区白金3-1-15 白金アートコンプレックス3階)

「だれもいないまちで 小林耕平 西尾康之 杉浦慶太」

2/20-3/20

無人のジオラマなどをモチーフにした作品を展示します。山本現代で開催中の「だれもいないまちで 小林耕平 西尾康之 杉浦慶太」へ行ってきました。

出品作家はタイトルの通りの3名です。不在の「街」をテーマとするグループショーでした。

小林耕平(映像)/西尾康之(彫刻)/杉浦慶太(写真)

誰もいない街に足を踏み入れると寂しい気持ちになることがありますが、この展覧会でもそうした一種の疎外感のようなものに襲われるかもしれません。白い紙製のジオラマを淡々とモノクロ、無音で捉えた小林の映像「1-10-1」を過ぎると、そこに開けてくるのは、コンクリートを用いた西尾の都市の立体作品でした。あたかもマンハッタンのように区画整理された約3m四方の地には、巨大なビルがまるでジャングルのようにして立ち並んでいます。道路にひしめき合う車の他、そこにあるはずの賑わいは、人の直接的な存在を介さない形で淡々と表されていました。またその様子は、深夜の無人の自販機やガソリンスタンドなどを断片的に写した杉浦の写真(上記DM画像)と奇妙に調和していたかもしれません。誰もいない夜の街は、明るいライトに照らされることによって、虚しくも俄かに活気づいていました。

しかしながらこの展示で最も見るべきなのは、西尾のジオラマの言わばテクスチャであるのではないでしょうか。建物の表面を凝視した時、ある物体が『生きている』ことに驚いたのは私だけではなかったかもしれません。

20日まで開催されています。

「だれもいないまちで 小林耕平 西尾康之 杉浦慶太」

2/20-3/20

無人のジオラマなどをモチーフにした作品を展示します。山本現代で開催中の「だれもいないまちで 小林耕平 西尾康之 杉浦慶太」へ行ってきました。

出品作家はタイトルの通りの3名です。不在の「街」をテーマとするグループショーでした。

小林耕平(映像)/西尾康之(彫刻)/杉浦慶太(写真)

誰もいない街に足を踏み入れると寂しい気持ちになることがありますが、この展覧会でもそうした一種の疎外感のようなものに襲われるかもしれません。白い紙製のジオラマを淡々とモノクロ、無音で捉えた小林の映像「1-10-1」を過ぎると、そこに開けてくるのは、コンクリートを用いた西尾の都市の立体作品でした。あたかもマンハッタンのように区画整理された約3m四方の地には、巨大なビルがまるでジャングルのようにして立ち並んでいます。道路にひしめき合う車の他、そこにあるはずの賑わいは、人の直接的な存在を介さない形で淡々と表されていました。またその様子は、深夜の無人の自販機やガソリンスタンドなどを断片的に写した杉浦の写真(上記DM画像)と奇妙に調和していたかもしれません。誰もいない夜の街は、明るいライトに照らされることによって、虚しくも俄かに活気づいていました。

しかしながらこの展示で最も見るべきなのは、西尾のジオラマの言わばテクスチャであるのではないでしょうか。建物の表面を凝視した時、ある物体が『生きている』ことに驚いたのは私だけではなかったかもしれません。

20日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

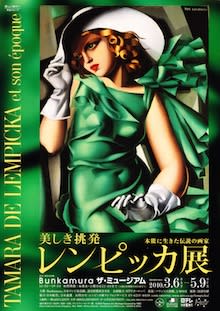

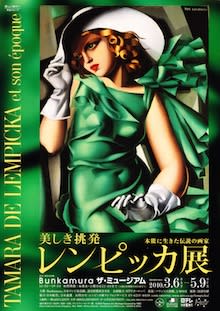

「美しき挑発 レンピッカ展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム(渋谷区道玄坂2-24-1)

「美しき挑発 レンピッカ展 - 本能に生きた伝説の画家」

3/6-5/9

主に1920~30年代のパリにて、その独特の画風と美貌で一世を風靡したタマラ・レンピッカ(1898~1980)の画業を回顧します。Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「美しき挑発 レンピッカ展 - 本能に生きた伝説の画家」のプレスプレビューに参加してきました。

昨年、チラシに半ば一目惚れをして以来、とても期待していた展覧会でしたが、その思いは裏切られることなくレンピッカの『挑発』を楽しむことが出来ました。これまでにもかつての伊勢丹美術館など、彼女の業績が紹介されたことは何度かあったそうですが、日本初公開作30点を含んだ全90点の響宴は、作家の没後30年の節目に相応しい内容であること相違ありません。

(会場風景)

(会場風景)

画家の人生と作風の変遷に注視すると俄然面白みが増してきます。レンピッカの経歴については公式WEBサイトもご参照下さい。

タマラ・ド・レンピッカ プロフィール

二度の亡命、また鬱病、さらには晩年になって忘れられつつも、人気のあった頃のレプリカを大量に制作して再評価に繋げるなど、その生き様は全くをもって一筋縄ではいきません。ちなみに生誕の場所、そして年齢についても諸説あるそうです。さすがに「セルフ・プロデュースの女王」(チラシより引用)と呼ばれるだけのことはありました。

(会場風景)

(会場風景)

展覧会の構成は以下の通りです。基本的に時系列に画業を振り返る内容でした。

プロローグ「ルーツと修業」:ロシア革命を逃れてフランスへ亡命。早い段階での画風の確立。

第1部「狂乱の時代」:独自の画風による肖像画シリーズ。女性解放のシンボル。またブルジョワとの交流など。

第2部「危機の時代」:世界恐慌による注文激減、また鬱病に苦しめられ、重々しいテーマをとりはじめた。

第3部「新大陸」:二次大戦を逃れて渡米。優雅で田園的なスタイルへと変化。一時、時代に忘れられる。

エピローグ:回顧展で再評価機運。絵筆を最後まで離さずに迎えた死。

(会場風景)

(会場風景)

ともかく作品の魅力を知るには実際の会場にあたっていただく他ありませんが、ここでは私の思うポイントを簡単に4点ほど挙げてみました。ご鑑賞の参考になれば幸いです。

1.「私の作品はどれも自画像なのです。」~自我の強烈な発露~

「ピンクの服を着たキゼット」1926年頃/油彩・キャンバス/ナント美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

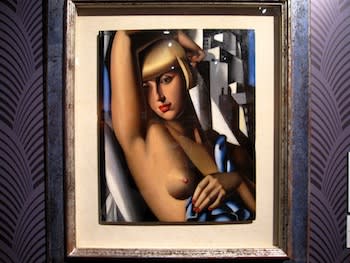

「緑の服の女」1930年/油彩・合板/ポンピドゥーセンター蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

愛娘、キゼットを描いた作品には、レンピッカの深い愛情が注がれているとともに、自らの若い頃の姿を投影した一種の「自画像」としての役割をもっています。キゼットをモデルとした最高傑作の「緑の服の女」にはその堂々たる姿に、レンピッカ自身の強い自意識を感じることが出来ないでしょうか。

「初めて聖体を拝領する少女」1928年/油彩・キャンバス/アンドレ・ディリジャン芸術・工業美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

また同じくキゼットを描いた「初めて聖体を拝領する少女」にも、その祈る女性の向こうには、救世主ならぬレンピッカ自身がいるように思えてなりません。もはや自らを拝ませています。

「マルジョリー・フェリーの肖像」1932年/油彩・キャンヴァス/個人蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

そしてその自我はキゼット以外の、数多くのモデルたちにも同じように投影していきました。レンピッカはモデルを通して自分を描き、そして語っていたのかもしれません。

2.「画風の変遷」~いわゆるアール・デコ様式からの変化~

一般的に「アール・デコ」とされる独自の画風をかなり早い段階で獲得しました。レンピッカはそれを一種の記号のようにして用いて名声を得ますが、一方でその置かれた境遇によって画風が変化していく様子も見逃せません。

「修道院長」1935年/油彩・裏打ちされたキャンヴァス/ナント美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

この「修道院長」においても、その明快で力強かったそれまでの肖像のスタイルはやや影を潜め、もっと自らの心のうちを省みるような悲しみが表されています。

また今回は画像を挙げられませんが、60年前後のアメリカで描かれたいくつかの作品にも要注目です。まるでテラコッタを思わせるような画肌をもった、抽象性の高い絵画が制作されていました。

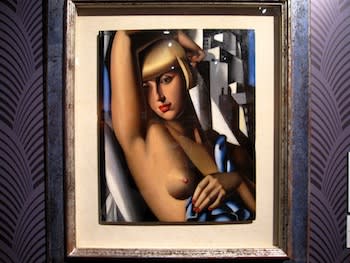

3.「人生のパートナーと」~夫と女性の愛人~

上述の通り、レンピッカの娘のキゼットを多くの作品のモデルに据えましたが、他にも夫や同性の愛人など、恋愛の対象となる人物を絵画上に表しました。

「タデウシュ・ド・レンピッキの肖像」1928年/油彩・キャンヴァス/1930年代美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

キゼットの父であるタデウシュを描いた絵画から伝わる暗鬱な様相は、その時の結婚生活の状況がストレートに反映されています。ここでレンピッカは夫の手の指輪をあえて描かず、左手をいわゆる未完の状態にして筆を止めました。もちろん後に離婚してしまうのは言うまでもありません。

「イーラ・Pの肖像」1930年/油彩・板/個人蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

一方で最愛の恋人には純白のドレスを与え、大きな赤い花束を抱えて立つダイナミックな構図で描いていきます。

「シュジー・ソリドールの肖像」1933年/油彩・板/グリマルディ城美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

この官能的な女性もレンピッカの愛人です。人気のモデルであったというシュジーは、当時の同性愛の認知にも貢献したそうですが、腕をたくし上げて乳房を露にするポーズに、レンピッカの彼女の性に対する強い親密感が示されているように思えてなりませんでした。

4.「古典の摂取」~イタリア絵画及びオランダフランドル絵画の影響~

彼女の作品をキュビズム云々で語るのは容易かもしれませんが、彼女は裕福だった少女時代、イタリア旅行などにてマニエリスム絵画などに強く感銘を受けたことがありました。特に晩年、自身の評価が下降していた時期、新機軸を打ち出そうと、ルネサンス期の巨匠を模した肖像などを描いたのもそうした蓄積があったからかもしれません。

「パンジーを持つ女性」1945年頃/油彩・キャンヴァス/個人蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

またオランダ絵画を思わせる室内画、静物画など、おおよそ同じ画家の作品のものとは思えない作品も登場します。時代の要請に応えようと、画風を変えて努力した軌跡を知ることが出来ました。

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

Camuzzi

なお会場にはレンピッカのポートレートが紹介されていますが、それらは当時、彼女が自らの名を売るため、いわゆる名刺かわりに使ったものだそうです。その美貌が武器になることを彼女は良く知っていたのでしょう。最も成功をおさめていた時期には、社交界で引き起こしたスキャンダルをも自らのセールスポイントとして捉えていたに相違ありません。

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

Laurent Sully-Jaulmes

デザイン的な要素こそありながらも、決して奇抜一辺倒というわけではなく、時に古典にも倣った保守的な画風は、作家自身の痛快なまでの強烈な自意識を巻き込んで、誰もが入り込みやすい物語を作り出していました。

その反面、終始どことないアンニュイな気配が感じられるのも魅力の一つです。メタリックで鎧のように描かれた衣装や身体は、ひょっとすると現実に対してあまりにも弱かったレンピッカの魂を隠すためのものであったのかもしれません。

(ミュージアムショップ)

(ミュージアムショップ)

久々に絵を見て興奮したような気がします。多数用意されたポストカードを前にするだけでも目がくらくらしてしまいました。

5月9日までの開催です。(会期中無休。)なお東京展終了後、兵庫県立美術館へと巡回(予定:5/18~7/25)します。もちろんおすすめします。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「美しき挑発 レンピッカ展 - 本能に生きた伝説の画家」

3/6-5/9

主に1920~30年代のパリにて、その独特の画風と美貌で一世を風靡したタマラ・レンピッカ(1898~1980)の画業を回顧します。Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「美しき挑発 レンピッカ展 - 本能に生きた伝説の画家」のプレスプレビューに参加してきました。

昨年、チラシに半ば一目惚れをして以来、とても期待していた展覧会でしたが、その思いは裏切られることなくレンピッカの『挑発』を楽しむことが出来ました。これまでにもかつての伊勢丹美術館など、彼女の業績が紹介されたことは何度かあったそうですが、日本初公開作30点を含んだ全90点の響宴は、作家の没後30年の節目に相応しい内容であること相違ありません。

(会場風景)

(会場風景)画家の人生と作風の変遷に注視すると俄然面白みが増してきます。レンピッカの経歴については公式WEBサイトもご参照下さい。

タマラ・ド・レンピッカ プロフィール

二度の亡命、また鬱病、さらには晩年になって忘れられつつも、人気のあった頃のレプリカを大量に制作して再評価に繋げるなど、その生き様は全くをもって一筋縄ではいきません。ちなみに生誕の場所、そして年齢についても諸説あるそうです。さすがに「セルフ・プロデュースの女王」(チラシより引用)と呼ばれるだけのことはありました。

(会場風景)

(会場風景)展覧会の構成は以下の通りです。基本的に時系列に画業を振り返る内容でした。

プロローグ「ルーツと修業」:ロシア革命を逃れてフランスへ亡命。早い段階での画風の確立。

第1部「狂乱の時代」:独自の画風による肖像画シリーズ。女性解放のシンボル。またブルジョワとの交流など。

第2部「危機の時代」:世界恐慌による注文激減、また鬱病に苦しめられ、重々しいテーマをとりはじめた。

第3部「新大陸」:二次大戦を逃れて渡米。優雅で田園的なスタイルへと変化。一時、時代に忘れられる。

エピローグ:回顧展で再評価機運。絵筆を最後まで離さずに迎えた死。

(会場風景)

(会場風景)ともかく作品の魅力を知るには実際の会場にあたっていただく他ありませんが、ここでは私の思うポイントを簡単に4点ほど挙げてみました。ご鑑賞の参考になれば幸いです。

1.「私の作品はどれも自画像なのです。」~自我の強烈な発露~

「ピンクの服を着たキゼット」1926年頃/油彩・キャンバス/ナント美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

「緑の服の女」1930年/油彩・合板/ポンピドゥーセンター蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

愛娘、キゼットを描いた作品には、レンピッカの深い愛情が注がれているとともに、自らの若い頃の姿を投影した一種の「自画像」としての役割をもっています。キゼットをモデルとした最高傑作の「緑の服の女」にはその堂々たる姿に、レンピッカ自身の強い自意識を感じることが出来ないでしょうか。

「初めて聖体を拝領する少女」1928年/油彩・キャンバス/アンドレ・ディリジャン芸術・工業美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

また同じくキゼットを描いた「初めて聖体を拝領する少女」にも、その祈る女性の向こうには、救世主ならぬレンピッカ自身がいるように思えてなりません。もはや自らを拝ませています。

「マルジョリー・フェリーの肖像」1932年/油彩・キャンヴァス/個人蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

そしてその自我はキゼット以外の、数多くのモデルたちにも同じように投影していきました。レンピッカはモデルを通して自分を描き、そして語っていたのかもしれません。

2.「画風の変遷」~いわゆるアール・デコ様式からの変化~

一般的に「アール・デコ」とされる独自の画風をかなり早い段階で獲得しました。レンピッカはそれを一種の記号のようにして用いて名声を得ますが、一方でその置かれた境遇によって画風が変化していく様子も見逃せません。

「修道院長」1935年/油彩・裏打ちされたキャンヴァス/ナント美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

この「修道院長」においても、その明快で力強かったそれまでの肖像のスタイルはやや影を潜め、もっと自らの心のうちを省みるような悲しみが表されています。

また今回は画像を挙げられませんが、60年前後のアメリカで描かれたいくつかの作品にも要注目です。まるでテラコッタを思わせるような画肌をもった、抽象性の高い絵画が制作されていました。

3.「人生のパートナーと」~夫と女性の愛人~

上述の通り、レンピッカの娘のキゼットを多くの作品のモデルに据えましたが、他にも夫や同性の愛人など、恋愛の対象となる人物を絵画上に表しました。

「タデウシュ・ド・レンピッキの肖像」1928年/油彩・キャンヴァス/1930年代美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

キゼットの父であるタデウシュを描いた絵画から伝わる暗鬱な様相は、その時の結婚生活の状況がストレートに反映されています。ここでレンピッカは夫の手の指輪をあえて描かず、左手をいわゆる未完の状態にして筆を止めました。もちろん後に離婚してしまうのは言うまでもありません。

「イーラ・Pの肖像」1930年/油彩・板/個人蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

一方で最愛の恋人には純白のドレスを与え、大きな赤い花束を抱えて立つダイナミックな構図で描いていきます。

「シュジー・ソリドールの肖像」1933年/油彩・板/グリマルディ城美術館蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

この官能的な女性もレンピッカの愛人です。人気のモデルであったというシュジーは、当時の同性愛の認知にも貢献したそうですが、腕をたくし上げて乳房を露にするポーズに、レンピッカの彼女の性に対する強い親密感が示されているように思えてなりませんでした。

4.「古典の摂取」~イタリア絵画及びオランダフランドル絵画の影響~

彼女の作品をキュビズム云々で語るのは容易かもしれませんが、彼女は裕福だった少女時代、イタリア旅行などにてマニエリスム絵画などに強く感銘を受けたことがありました。特に晩年、自身の評価が下降していた時期、新機軸を打ち出そうと、ルネサンス期の巨匠を模した肖像などを描いたのもそうした蓄積があったからかもしれません。

「パンジーを持つ女性」1945年頃/油彩・キャンヴァス/個人蔵

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

ADAGP & SPDA

またオランダ絵画を思わせる室内画、静物画など、おおよそ同じ画家の作品のものとは思えない作品も登場します。時代の要請に応えようと、画風を変えて努力した軌跡を知ることが出来ました。

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

Camuzzi

なお会場にはレンピッカのポートレートが紹介されていますが、それらは当時、彼女が自らの名を売るため、いわゆる名刺かわりに使ったものだそうです。その美貌が武器になることを彼女は良く知っていたのでしょう。最も成功をおさめていた時期には、社交界で引き起こしたスキャンダルをも自らのセールスポイントとして捉えていたに相違ありません。

2010 Tamara Art Heritage Licensed by MMI

Laurent Sully-Jaulmes

デザイン的な要素こそありながらも、決して奇抜一辺倒というわけではなく、時に古典にも倣った保守的な画風は、作家自身の痛快なまでの強烈な自意識を巻き込んで、誰もが入り込みやすい物語を作り出していました。

その反面、終始どことないアンニュイな気配が感じられるのも魅力の一つです。メタリックで鎧のように描かれた衣装や身体は、ひょっとすると現実に対してあまりにも弱かったレンピッカの魂を隠すためのものであったのかもしれません。

(ミュージアムショップ)

(ミュージアムショップ)久々に絵を見て興奮したような気がします。多数用意されたポストカードを前にするだけでも目がくらくらしてしまいました。

5月9日までの開催です。(会期中無休。)なお東京展終了後、兵庫県立美術館へと巡回(予定:5/18~7/25)します。もちろんおすすめします。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )

「麗しのうつわ - 日本やきもの名品選」 出光美術館

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

「麗しのうつわ - 日本やきもの名品選」

1/9-3/22

古代より近代に至るまでの日本のやきものを総覧します。出光美術館で開催中の「麗しのうつわ - 日本やきもの名品選」へ行ってきました。

タイトルに「名品選」と記されているので今更私が言うまでもありませんが、確かにこれほどの品の揃う展覧会などなかなか他でお目にかかれないかもしれません。全百数十点にも及ぶ器が、それを彩る屏風絵とともに、時に華やいだ様相で、また時には幽玄な佇まいを醸し出していました。

展示の構成は以下の通りです。(出品リスト)

1.「京の美 - 艶やかなる宴」:仁清、乾山、古清水

2.「幽玄の美 - ゆれうごく釉と肌」:猿投、志野、唐津

3.「うるおいの美 - 磁器のまばゆさと彩り」:肥前、鍋島、古九谷、柿右衛門、波山

4.「いつくしむ美 - 掌中の茶碗」:楽焼、織部

あまり図版も用意出来ず、その魅力をお伝えしにくいのが残念ですが、以下に私の惹かれた作品をいくつか挙げてみました。

仁清「色絵熨斗文茶碗」

まさにモダン。のしの文が風に靡いているかのように器を彩る。ベージュの地にガラス質を混ぜ合わせたという釉薬も鮮やかだった。

乾山「色絵芦雁文透彫反鉢」

霞を透かしで象り、半ば窓をつけて内部と外部の境を取っ払う。緑色の芦と金の雁のコンビネーションも美しい。

「黄瀬戸茶碗 銘 春霞」

端正はフォルムの中にうっすらと春の湿った霞が漂う。細い蔓ののびる花紋様も可愛らしい。

「志野兎文茶碗」

ひしゃげた器の中で白兎が跳ねる。細かな草むらはぐるりと一周、兎に無限の空間を与えていた。

「色絵花筏文皿」(鍋島)

好きな鍋島からの一枚。川面に浮かぶ筏には桜の花びらが舞い落ちる。幾何学模様を描くような斬新な図像と、またお馴染みの青みを帯びた色遣いに心を奪われた。

「黒楽茶碗 銘 黒面翁」(長次郎)

私の中ではやはり別格の長次郎の黒。遠目で見た時から磁石のようにひきつけられる。ずっしりと重みをたたえながらも、やや不安定な高台のせいか、どこか脆く儚い雰囲気を醸し出しているのが素晴らしい。力強さと一転しての弱さを兼ね備えた希有な作品。語られる瞑想性は、口縁から内にくるまっていくかのような独特の形にも由来するのではないかと思った。

また奈良時代の猿投のモデルともなった金銅製の箱など、いくつか器に関連する作品が展示されているのも興味深いポイントでした。

しかしこれだけの名品が全て出光コレクションであることには改めて驚かされるものがあります。

「すぐわかる茶の湯の名品茶碗/矢部良明/東京美術」

「すぐわかる茶の湯の名品茶碗/矢部良明/東京美術」

22日までの開催です。

「麗しのうつわ - 日本やきもの名品選」

1/9-3/22

古代より近代に至るまでの日本のやきものを総覧します。出光美術館で開催中の「麗しのうつわ - 日本やきもの名品選」へ行ってきました。

タイトルに「名品選」と記されているので今更私が言うまでもありませんが、確かにこれほどの品の揃う展覧会などなかなか他でお目にかかれないかもしれません。全百数十点にも及ぶ器が、それを彩る屏風絵とともに、時に華やいだ様相で、また時には幽玄な佇まいを醸し出していました。

展示の構成は以下の通りです。(出品リスト)

1.「京の美 - 艶やかなる宴」:仁清、乾山、古清水

2.「幽玄の美 - ゆれうごく釉と肌」:猿投、志野、唐津

3.「うるおいの美 - 磁器のまばゆさと彩り」:肥前、鍋島、古九谷、柿右衛門、波山

4.「いつくしむ美 - 掌中の茶碗」:楽焼、織部

あまり図版も用意出来ず、その魅力をお伝えしにくいのが残念ですが、以下に私の惹かれた作品をいくつか挙げてみました。

仁清「色絵熨斗文茶碗」

まさにモダン。のしの文が風に靡いているかのように器を彩る。ベージュの地にガラス質を混ぜ合わせたという釉薬も鮮やかだった。

乾山「色絵芦雁文透彫反鉢」

霞を透かしで象り、半ば窓をつけて内部と外部の境を取っ払う。緑色の芦と金の雁のコンビネーションも美しい。

「黄瀬戸茶碗 銘 春霞」

端正はフォルムの中にうっすらと春の湿った霞が漂う。細い蔓ののびる花紋様も可愛らしい。

「志野兎文茶碗」

ひしゃげた器の中で白兎が跳ねる。細かな草むらはぐるりと一周、兎に無限の空間を与えていた。

「色絵花筏文皿」(鍋島)

好きな鍋島からの一枚。川面に浮かぶ筏には桜の花びらが舞い落ちる。幾何学模様を描くような斬新な図像と、またお馴染みの青みを帯びた色遣いに心を奪われた。

「黒楽茶碗 銘 黒面翁」(長次郎)

私の中ではやはり別格の長次郎の黒。遠目で見た時から磁石のようにひきつけられる。ずっしりと重みをたたえながらも、やや不安定な高台のせいか、どこか脆く儚い雰囲気を醸し出しているのが素晴らしい。力強さと一転しての弱さを兼ね備えた希有な作品。語られる瞑想性は、口縁から内にくるまっていくかのような独特の形にも由来するのではないかと思った。

また奈良時代の猿投のモデルともなった金銅製の箱など、いくつか器に関連する作品が展示されているのも興味深いポイントでした。

しかしこれだけの名品が全て出光コレクションであることには改めて驚かされるものがあります。

「すぐわかる茶の湯の名品茶碗/矢部良明/東京美術」

「すぐわかる茶の湯の名品茶碗/矢部良明/東京美術」22日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「鈴木基真 - World is yours」 TSCA

Takuro Someya Contemporary Art(中央区築地1-5-11 築地KBビル1階)

「鈴木基真 - World is yours」

2/27-3/27

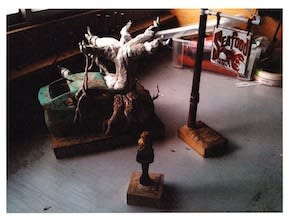

銀座の一角に木彫のジオラマを展開します。鈴木基真の個展へ行ってきました。

作家のプロフィールについてはCBCNETの記事が参考になります。

彫刻家 鈴木基真「World is yours」展

2007年の岡本太郎現代美術大賞展に入選されたそうです。

ともかく目に飛び込んでくるのは、時に外国の都市の風景を思わせる木彫のジオラマです。エンパイアステートビルを筆頭に立ち並ぶビル群や家屋、そしてトラックから樹木、または給水タンクに街灯や看板までと、まさにありとあらゆる街の事物が鮮やかな彩色の施された木彫にて象られていました。

縮尺もまちまち、またモチーフも多種多様なそれらは、一見するところ何らの統一性を持ちませんが、それもそのはず、作家は見たままのもの、つまりはTVを通した景色などをそのまま彫り出しているのだそうです。

次々と象られる木彫には限界がありません。小指サイズのソファ、さらには爪のサイズほどの信号機まで、大きさに囚われないパーツが一種のカオスを作り出す出すべく街を構成していました。

円形の支持体に置かれた樹木、また単体で切り出された巨大ビルなど、どことなくシュールな光景を描くのも魅力の一つかもしれません。

27日まで開催されています。

「鈴木基真 - World is yours」

2/27-3/27

銀座の一角に木彫のジオラマを展開します。鈴木基真の個展へ行ってきました。

作家のプロフィールについてはCBCNETの記事が参考になります。

彫刻家 鈴木基真「World is yours」展

2007年の岡本太郎現代美術大賞展に入選されたそうです。

ともかく目に飛び込んでくるのは、時に外国の都市の風景を思わせる木彫のジオラマです。エンパイアステートビルを筆頭に立ち並ぶビル群や家屋、そしてトラックから樹木、または給水タンクに街灯や看板までと、まさにありとあらゆる街の事物が鮮やかな彩色の施された木彫にて象られていました。

縮尺もまちまち、またモチーフも多種多様なそれらは、一見するところ何らの統一性を持ちませんが、それもそのはず、作家は見たままのもの、つまりはTVを通した景色などをそのまま彫り出しているのだそうです。

次々と象られる木彫には限界がありません。小指サイズのソファ、さらには爪のサイズほどの信号機まで、大きさに囚われないパーツが一種のカオスを作り出す出すべく街を構成していました。

円形の支持体に置かれた樹木、また単体で切り出された巨大ビルなど、どことなくシュールな光景を描くのも魅力の一つかもしれません。

27日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「東信 - 鎧松」 ポーラミュージアムアネックス

ポーラミュージアムアネックス(中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階)

「東信 - 鎧松」

2/27-3/17

古来より日本人に重宝されてきた「松」に新たな息吹きを与えます。ポーラミュージアムアネックスで開催中の「東信 - 鎧松」へいってきました。

東信(1976~)の略歴については作家のブログをご覧下さい。

東信Blog@作家WEBサイト

広々としたポーラの展示室にただ一点だけ、あたかも見る者を見下すように立ち構えるのは、表面の全てがパンチスチールと呼ばれる金属で覆われた松そのものでした。そのうねる幹、そして左右に身体をくねらせるように広がる枝など、時におどろおどろしくもある松のフォルムこそ健在ですが、その姿は金属の輝かしい質感を借りたせいか、もっと近未来的で異次元の人工生物のような様相を見せつけています。松をある意味で隠し、そこにまた全く異なった『飾り』を与えることで、幽玄な松からあまりにも力強い生命力を引き出しています。古来より尊ばれた松の持つ永遠性は、ここに今までになかった形で新たに提示されていました。

なお作家のブログにオープニングに際した「儀式」の様子がアップされていました。

「armored pine」(鎧松)

13日の土曜日にはギャラリートークも予定されています。(14:00~。当日先着30名。)

ちょうど等伯展と会期が近いのは単なる偶然なのでしょうか。鎧を着た松は、時代を超え、上野の「松林図」に挑戦する荒々しい野武士のようにも見えました。

17日までの開催です。

「東信 - 鎧松」

2/27-3/17

古来より日本人に重宝されてきた「松」に新たな息吹きを与えます。ポーラミュージアムアネックスで開催中の「東信 - 鎧松」へいってきました。

東信(1976~)の略歴については作家のブログをご覧下さい。

東信Blog@作家WEBサイト

広々としたポーラの展示室にただ一点だけ、あたかも見る者を見下すように立ち構えるのは、表面の全てがパンチスチールと呼ばれる金属で覆われた松そのものでした。そのうねる幹、そして左右に身体をくねらせるように広がる枝など、時におどろおどろしくもある松のフォルムこそ健在ですが、その姿は金属の輝かしい質感を借りたせいか、もっと近未来的で異次元の人工生物のような様相を見せつけています。松をある意味で隠し、そこにまた全く異なった『飾り』を与えることで、幽玄な松からあまりにも力強い生命力を引き出しています。古来より尊ばれた松の持つ永遠性は、ここに今までになかった形で新たに提示されていました。

なお作家のブログにオープニングに際した「儀式」の様子がアップされていました。

「armored pine」(鎧松)

13日の土曜日にはギャラリートークも予定されています。(14:00~。当日先着30名。)

ちょうど等伯展と会期が近いのは単なる偶然なのでしょうか。鎧を着た松は、時代を超え、上野の「松林図」に挑戦する荒々しい野武士のようにも見えました。

17日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「トイショー」 MEGUMI OGITA GALLERY

MEGUMI OGITA GALLERY(中央区銀座2-16-12 銀座大塚ビルB1)

「トイショー」

2/23-3/20

7名の作家がその名の通り「おもちゃの世界」を繰り広げます。MEGUMI OGITA GALLERYで開催中の「トイショー」へ行ってきました。

出品作家は以下の通りです。(プレスリリースより引用)

廣江友和 (1976~) 、上條花梨 (1980~) 、竹谷満 (1980~)、Nicolas Buffe (1978~)、Holly Farrell (1961~)、Sherri Hay (1967~)、Frank Trankina (1963年~)、3 three、シカルナ工房

一度に計7名を紹介するなど旧スペースでは難しかったかもしれませんが、こちらの広々とした新空間では何ら問題もありません。前回展、ギャラリーの壁面を全て「バビル2世」で飾ったニコラ・ビュフのペインティング(ちなみに「新作」だそうです。)を最奥部に、そこからオブジェに絵画など、まさにおもちゃの名に相応しいような遊び心のある作品がずらりと勢揃いしていました。階段下、突如現れるシカルナ工房の怪獣のパレードには思わずにやりとさせられてしまいます。心憎い演出でした。

今回一番、私が面白く感じたのは、旧スペースでも個展形式で紹介したことのあるという3 threeのカラフルなオブジェでした。一見、分厚い壁画のような抽象絵画にも見えますが、実際にはある部品、ようは一種のおもちゃを固めて作られています。是非会場で確かめてみて下さい。

もちろんお馴染みの上條花梨、また紙を小さく切り刻んで小箱に独特な世界を作り上げるシェリィ・ヘイの作品も見応え満点でした。その箱庭から紡がれる物語は観客一人一人の想像力に任されているのかもしれません。

20日までの開催です。

「トイショー」

2/23-3/20

7名の作家がその名の通り「おもちゃの世界」を繰り広げます。MEGUMI OGITA GALLERYで開催中の「トイショー」へ行ってきました。

出品作家は以下の通りです。(プレスリリースより引用)

廣江友和 (1976~) 、上條花梨 (1980~) 、竹谷満 (1980~)、Nicolas Buffe (1978~)、Holly Farrell (1961~)、Sherri Hay (1967~)、Frank Trankina (1963年~)、3 three、シカルナ工房

一度に計7名を紹介するなど旧スペースでは難しかったかもしれませんが、こちらの広々とした新空間では何ら問題もありません。前回展、ギャラリーの壁面を全て「バビル2世」で飾ったニコラ・ビュフのペインティング(ちなみに「新作」だそうです。)を最奥部に、そこからオブジェに絵画など、まさにおもちゃの名に相応しいような遊び心のある作品がずらりと勢揃いしていました。階段下、突如現れるシカルナ工房の怪獣のパレードには思わずにやりとさせられてしまいます。心憎い演出でした。

今回一番、私が面白く感じたのは、旧スペースでも個展形式で紹介したことのあるという3 threeのカラフルなオブジェでした。一見、分厚い壁画のような抽象絵画にも見えますが、実際にはある部品、ようは一種のおもちゃを固めて作られています。是非会場で確かめてみて下さい。

もちろんお馴染みの上條花梨、また紙を小さく切り刻んで小箱に独特な世界を作り上げるシェリィ・ヘイの作品も見応え満点でした。その箱庭から紡がれる物語は観客一人一人の想像力に任されているのかもしれません。

20日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

2010年3月の予定

2月の記録に続きます。今月に見たい展示を挙げてみました。

展覧会

「歌川国貞展」(第1期) 礫川浮世絵美術館 (~3/25)

「鰭崎英朋展」 弥生美術館 (~3/28)

「版画に見る印象派」 埼玉県立近代美術館 (~3/28)

「浮世絵の死角 イタリア・ボローニャ秘蔵浮世絵名品展」 板橋区立美術館 (~3/28)

「ゲンダイビジュツ 道(ドウ?)」 練馬区立美術館 (~3/28)

#アーティストトーク 「須田悦弘・園家誠二」 3/6 14:00~ 申し込み不要

「VOCA展2010 - 新しい平面の作家たち - 」 上野の森美術館 (3/14~3/30)

#シンポジウム 「いま、なぜ「具象」なの?」(高階秀爾、酒井忠康他) 3/14 17:15~ Eメールにて要申し込み

#アーティストトーク 20日:齋藤芽生、三宅砂織/27日:坂本夏子、中谷ミチコ 申し込み不要

「第29回 損保ジャパン美術財団選抜奨励展」 損保ジャパン東郷青児美術館 (3/13~4/4)

「見るまえに跳べ」 3331 Arts Chiyoda (3/14~4/11)

「ベルナール・ビュフェ展/藤田嗣治-東京・ニューヨーク・パリ」 目黒区美術館 (~4/11)

「生誕120年 小野竹喬展」 東京国立近代美術館 (前期:~3/22、後期:3/24~4/11)

「安田靫彦展 - 歴史画誕生の軌跡 - 」 川崎市民ミュージアム (3/13~4/18)

「安田靫彦展 - 花を愛でる心 - 」 ニューオータニ美術館 (3/13~4/18)

「アーティスト・ファイル2010」 国立新美術館 (~5/5)

#アーティストトーク(各作家毎のスケジュール)

「美しき挑発 レンピッカ展」 Bunkamura ザ・ミュージアム (3/6~5/9)

「森村泰昌 なにものかへのレクイエム - 戦場の頂上の芸術」 東京都写真美術館 (3/11~5/9)

#対談 「平野啓一郎(小説家)×森村泰昌」 3/28 18:00~ 当日朝10時より整理券配布

「歌川国芳 奇と笑いの木版画」 府中市美術館 (3/20~5/9)

#講座 「浮世絵師歌川国芳の魅力」(内藤正人) 3/28 14:00~ 直接会場へ

「ジョン・ルーリー ドローイング展」 ワタリウム美術館 (~5/16)

「横山大観展」 講談社野間記念館 (3/13~5/23)

「フランク・ブラングィン - 伝説の英国人画家」 国立西洋美術館 (~5/30)

「六本木クロッシング2010:芸術は可能か?」 森美術館(3/20~7/4)

ギャラリー

「榮水亜樹」 MA2ギャラリー (~3/20)

「変成態 リアルな現代の物質性 vol.8 半田真規」 gallery αM (~3/27)

「吉田晋之介+平子雄一」 GALLERY MoMo Ryogoku (3/6~27)

「田中麻記子 Le pollen」 hpgrp GALLERY 東京 (3/5~28)

「第4回 shiseido art egg 村山悟郎」 資生堂ギャラリー (3/5~28)

「森村泰昌 なにものかのレクイエム:外伝」 ShugoArts(3/11~4/28)

コンサート

未定

今月に始まる展覧会がたくさんありますが、とりわけ私が楽しみにしているのがレンピッカ展と小野竹喬展です。小野展は前後期で展示替えがあるとのことで早々に行くつもりですが、レンピッカでは夜の遅い文化村ならではの夜間特割チケット(e+限定。3/5まで)なども用意されています。こちらも混まないうちに早めに観覧した方が良いかもしれません。

相互に企画の関連する展覧会があるのも見逃せません。礫川で開催中の国貞展と歌川派繋がりの国芳が府中市美で、また山種で開催中の「大観と栖鳳」展に絡み、野間記念館でも今月中旬より大観の回顧展が始まります。さらにほぼ同会期の二つの安田靫彦展にも要注目です。ニューオータニと川崎というやや離れた場所での開催ですが、それぞれ花鳥画と歴史画を焦点にした展示とのことで、出来れば二つとも楽しめればと思いました。

今月中旬、千代田区外神田に現代アートの新スペース、アート千代田3331がオープンします。既に各種トークショーなども開催されているところですが、まずは14日から始まる開館記念展を見てくるつもりです。

今年も六本木アートナイトがやってきます。当日、ヒルズ界隈で多数の企画が用意されているようですが、開催当日(3/27のみ)は新美のアーティストファイル展が入場無料になります。またレトロなチラシもインパクトがありました。大勢の人出で賑わいそうです。

それでは今月も宜しくお願いします。

展覧会

「歌川国貞展」(第1期) 礫川浮世絵美術館 (~3/25)

「鰭崎英朋展」 弥生美術館 (~3/28)

「版画に見る印象派」 埼玉県立近代美術館 (~3/28)

「浮世絵の死角 イタリア・ボローニャ秘蔵浮世絵名品展」 板橋区立美術館 (~3/28)

「ゲンダイビジュツ 道(ドウ?)」 練馬区立美術館 (~3/28)

#アーティストトーク 「須田悦弘・園家誠二」 3/6 14:00~ 申し込み不要

「VOCA展2010 - 新しい平面の作家たち - 」 上野の森美術館 (3/14~3/30)

#シンポジウム 「いま、なぜ「具象」なの?」(高階秀爾、酒井忠康他) 3/14 17:15~ Eメールにて要申し込み

#アーティストトーク 20日:齋藤芽生、三宅砂織/27日:坂本夏子、中谷ミチコ 申し込み不要

「第29回 損保ジャパン美術財団選抜奨励展」 損保ジャパン東郷青児美術館 (3/13~4/4)

「見るまえに跳べ」 3331 Arts Chiyoda (3/14~4/11)

「ベルナール・ビュフェ展/藤田嗣治-東京・ニューヨーク・パリ」 目黒区美術館 (~4/11)

「生誕120年 小野竹喬展」 東京国立近代美術館 (前期:~3/22、後期:3/24~4/11)

「安田靫彦展 - 歴史画誕生の軌跡 - 」 川崎市民ミュージアム (3/13~4/18)

「安田靫彦展 - 花を愛でる心 - 」 ニューオータニ美術館 (3/13~4/18)

「アーティスト・ファイル2010」 国立新美術館 (~5/5)

#アーティストトーク(各作家毎のスケジュール)

「美しき挑発 レンピッカ展」 Bunkamura ザ・ミュージアム (3/6~5/9)

「森村泰昌 なにものかへのレクイエム - 戦場の頂上の芸術」 東京都写真美術館 (3/11~5/9)

#対談 「平野啓一郎(小説家)×森村泰昌」 3/28 18:00~ 当日朝10時より整理券配布

「歌川国芳 奇と笑いの木版画」 府中市美術館 (3/20~5/9)

#講座 「浮世絵師歌川国芳の魅力」(内藤正人) 3/28 14:00~ 直接会場へ

「ジョン・ルーリー ドローイング展」 ワタリウム美術館 (~5/16)

「横山大観展」 講談社野間記念館 (3/13~5/23)

「フランク・ブラングィン - 伝説の英国人画家」 国立西洋美術館 (~5/30)

「六本木クロッシング2010:芸術は可能か?」 森美術館(3/20~7/4)

ギャラリー

「榮水亜樹」 MA2ギャラリー (~3/20)

「変成態 リアルな現代の物質性 vol.8 半田真規」 gallery αM (~3/27)

「吉田晋之介+平子雄一」 GALLERY MoMo Ryogoku (3/6~27)

「田中麻記子 Le pollen」 hpgrp GALLERY 東京 (3/5~28)

「第4回 shiseido art egg 村山悟郎」 資生堂ギャラリー (3/5~28)

「森村泰昌 なにものかのレクイエム:外伝」 ShugoArts(3/11~4/28)

コンサート

未定

今月に始まる展覧会がたくさんありますが、とりわけ私が楽しみにしているのがレンピッカ展と小野竹喬展です。小野展は前後期で展示替えがあるとのことで早々に行くつもりですが、レンピッカでは夜の遅い文化村ならではの夜間特割チケット(e+限定。3/5まで)なども用意されています。こちらも混まないうちに早めに観覧した方が良いかもしれません。

相互に企画の関連する展覧会があるのも見逃せません。礫川で開催中の国貞展と歌川派繋がりの国芳が府中市美で、また山種で開催中の「大観と栖鳳」展に絡み、野間記念館でも今月中旬より大観の回顧展が始まります。さらにほぼ同会期の二つの安田靫彦展にも要注目です。ニューオータニと川崎というやや離れた場所での開催ですが、それぞれ花鳥画と歴史画を焦点にした展示とのことで、出来れば二つとも楽しめればと思いました。

今月中旬、千代田区外神田に現代アートの新スペース、アート千代田3331がオープンします。既に各種トークショーなども開催されているところですが、まずは14日から始まる開館記念展を見てくるつもりです。

今年も六本木アートナイトがやってきます。当日、ヒルズ界隈で多数の企画が用意されているようですが、開催当日(3/27のみ)は新美のアーティストファイル展が入場無料になります。またレトロなチラシもインパクトがありました。大勢の人出で賑わいそうです。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |