都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「鈴木其一 江戸琳派の旗手」 サントリー美術館

サントリー美術館

「鈴木其一 江戸琳派の旗手」

9/10~10/30

サントリー美術館で開催中の「鈴木其一 江戸琳派の旗手」を見てきました。

まさに琳派ファン待望です。鈴木其一の名のみを冠した展覧会がついに始まりました。

主役はもちろん其一。とはいえ、全てが其一作で占められているわけではありません。

はじまりは師の抱一です。傑作として名高い「白蓮図」に目を奪われました。上では白い花が咲き、下方に蕾を付けています。花は散り際です。蕾がこれから開こうとしています。生と死を対比させているのかもしれません。また花の白は透明感があり、蕾はうっすらと緑色を帯びています。気高い。慈愛も感じられます。花を描いた作品でこれほど品があるものを他に知りません。

其一の得意とした朝顔の先駆けと言えるのかもしれません。俵屋宗理の「朝顔図」です。宗理は江戸の絵師です。ひょっとすると其一も作品を見る機会があったのでしょうか。朝顔の蔓はやや屈曲しているようにも見えます。花の群青は深い。種まで描いています。

次いでは其一です。まずは抱一門下の時代。其一は18歳で抱一に入門します。下谷の雨華庵で学び、一番弟子として抱一の信頼を得ました。

「蓮に蛙図」が可愛らしい。抱一が花と蕾を上下に描いたのに対し、其一は花の下で浮かぶ葉に蛙をのせています。花弁は丸みを帯びていて、柔らかな線も描きこまれていました。蛙は一匹、ぺたりと葉にくっ付いています。たらし込みを利用した葉も瑞々しく表現されていました。

鈴木其一「群鶴図屏風」 江戸時代後期 ファインバーグ・コレクション 全期間展示

この時期で目立つのが「群鶴図屏風」です。光琳にも倣ったという屏風、鶴の姿勢はあちこちを向いて一定ではありません。背後は波模様です。何やら鶴の曲線と呼応しているようにも見えます。細部が思いの外に緻密でした。黒い羽は毛羽立っています。脚の突起物も一つずつ丁寧に描いています。

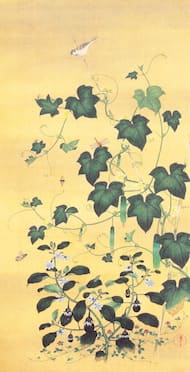

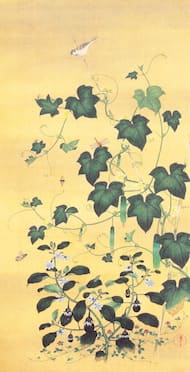

鈴木其一「蔬菜群虫図」 江戸時代後期 出光美術館 展示期間:10/5〜10/30

抱一が没したのは其一が33歳の時でした。雨華庵の継承者は抱一の養子の鶯蒲です。其一は彼を支えます。その後、次第に抱一の影響を脱し、多様な画風を展開するに至りました。

「萩月図襖」に魅せられました。4面の襖絵です。月明かりのもとで花を咲かせた萩が広がっています。花は紅白ですが、ピンク色に染まっています。白い花は光を受けているのかやや輝いていました。夜の闇を示すためでしょうか。襖面にうっすらと墨が引かれているようにも見えました。

琳派の先人たちの画を踏襲しつつ、アレンジとも言えるような変化を加えるのも其一の面白いところです。「三十六歌仙・檜図屏風」はどうでしょうか。両画題とも光琳に例がありますが、これを一つの作品に合わせてしまう発想自体が面白い。また歌仙らもまるで大和絵に出てくるように優美です。衣装も模様も細かに描いています。デザイン云々でも語られる其一ですが、円山四条派も巧みに摂取していたのかもしれません。

「木蓮小禽図」も見逃せません。たわわに咲く木蓮。紫というよりもワイン色をしています。軽妙な水墨の技法です。丸まっていて先端部がぼやけている葉もありました。どことなく幻影的です。そして小鳥が一匹。葉が保護色の役割をしているのか、俄かに姿を確認出来ません。本作は御舟の作品との類似も指摘されているそうです。確かに其一画は時に近代日本画を彷彿させる面があります。

其一関連の資料も充実しています。抱一編の「光琳百図」はおそらく初版の可能性が高いとされるものです。其一自身が復刻した同図も出ています。さらに其一が江戸から九州へ旅した旅行記の写しも面白い。書状もあります。書画の鑑定、ないし貸し借りや、好物の漬物などについてのやり取りが記されています。几帳面な性格だったそうです。知られざる其一の人となりも伺うことが出来ました。

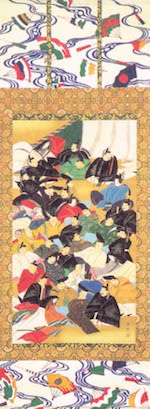

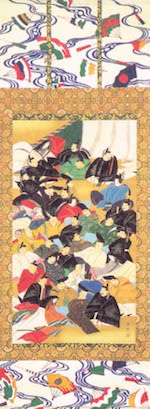

鈴木其一「三十六歌仙図」 弘化2(1845)年 出光美術館 展示期間:9/10~10/3

能絵、仏画、描表装がそれぞれまとまって展示されています。能絵は大名や豪商による注文品、仏画は一門の中でもとりわけ華麗だったそうです。また其一といえば描表装です。絵が表装の部分にまで拡張し、表具を含めて一つの作品と化しています。元は仏画で用いられた技法です。それを其一は需要の高かった節句図をはじめ、草花図や物語絵などに応用しました。

其一は40歳代後半で家督を長男の守一に譲ります。ここから晩年にかけては円熟、ないし黄金期と言えるかもしれません。より旺盛に作品を制作していきます。

鈴木其一「藤花図」 江戸時代 19世紀 細見美術館 展示期間:9/10~10/3

「藤花図」が美しい。3本の花房が吊り下がっています。花弁の一枚一枚は付立てです。輪郭線はありません。水色と青、紫色を交えて変化をつけています。「向日葵図」も見事でした。まさに太陽の如く輝かしい大輪の向日葵。一つは正面を向いています。葉には墨が混じっているのでしょうか。たらし込みが施されています。葉脈の金線の描写も抜かりありません。

「花菖蒲に蛾」も洗練されています。高い写実性と呼んでも良いのでしょうか。花弁はまるで図鑑を見るかのようにリアル。斑紋や線が再現されています。飛んできたのは蝶ではなく蛾でした。青白い羽には透明感もありました。

ハイライトは言うまでもなく「朝顔図屏風」です。所蔵はメトロポリタン美術館。2004年のRIMPA展以来の里帰りです。国内ではおおよそ12年ぶりの展示が実現しました。

鈴木其一「朝顔図屏風」(左隻) 江戸時代後期 メトロポリタン美術館 全期間展示

一目見て大きい。美術館の展示ケースいっぱいに広がります。右も左も朝顔。それ以外はありません。渦を巻き、上下左右へと自在に広がります。奥行きもあります。そもそも地平はなく、一体どこで咲いているのかもわかりません。まるで朝顔同士が手をとって踊っているかのようでした。

花の向きは様々。ほぼ開いていますが、蕾もあります。花の群青と葉の緑青の対比が鮮やかです。色のパターンは限定的。ミニマルです。いかんせん光琳の「燕子花図屏風」を連想しました。かの名作に対する其一のオマージュとも言えるかもしれません。もちろん難しいことではありますが一度、両作を並べて見る機会があればと思いました。

最後に展示替えの情報です。会期は5期制。途中、大半の作品が入れ替わります。

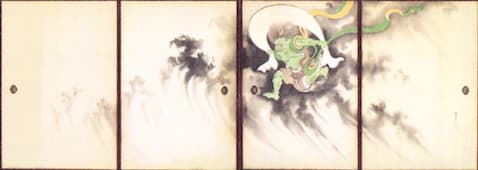

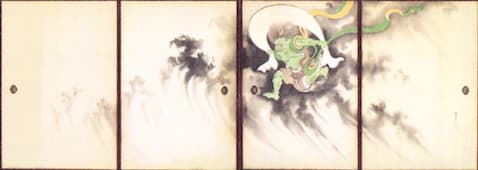

鈴木其一「風神雷神図襖」(右隻) 江戸時代後期 東京富士美術館 展示期間:10/5〜10/30

リストによれば第1期、第3期、第5期を観覧すると、ほぼ全ての作品を見られるようです。なお目玉の「朝顔図屏風」は全期間での展示です。

「鈴木其一 江戸琳派の旗手」出品リスト(PDF)

会期2日目の日曜日に出かけましたが、場内は思いの外に賑わっていました。10月2日にはNHKの日曜美術館でも其一の特集があります。まずは早めに出かけた方が良さそうです。

鈴木其一「夏秋渓流図屏風」(右隻) 江戸時代後期 根津美術館 展示期間:10/5~10/30

カタログも充実しています。論文は4本、其一の人となりに関する興味深い内容もあります。さらに全点の図版と解説、年譜、及び落款についても言及がありました。価格は2800円。かなりの重量級ですが、ここは迷わず購入しました。

私が琳派を好きになった切っ掛けが2004年。かのRIMPA展で抱一の「夏秋草図屏風」と其一の「朝顔図屏風」を見たことでした。

以来、「夏秋草図屏風」こそ何年かに1度は見る機会があったものの、「朝顔図屏風」は長らく目にすることが叶いませんでした。久方の再会です。朝顔のダンスに心を躍らせながら、其一の幅広い画業に改めて強く感銘を受けました。*なお「夏秋草図屏風」は現在、東京国立博物館の総合文化展(本館8室)で公開中です。(10/30まで)

[鈴木其一 江戸琳派の旗手 巡回予定]

姫路市立美術館:2016年11月12日〜12月25日

細見美術館:2017年1月3日〜2月19日

其一展は3会場の巡回展です。ただしそれぞれ美術館で出品作品が一部異なります。また「朝顔図屏風」はサントリー美術館のみの展示です。ご注意下さい。

10月30日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「鈴木其一 江戸琳派の旗手」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:9月10日(土)~10月30日(日)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜日は20時まで開館。

*9月18日(日)、21日(水)、10月9日(日)は20時まで開館。

*10月22日(土)は「六本木アートナイト」のため22時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

「鈴木其一 江戸琳派の旗手」

9/10~10/30

サントリー美術館で開催中の「鈴木其一 江戸琳派の旗手」を見てきました。

まさに琳派ファン待望です。鈴木其一の名のみを冠した展覧会がついに始まりました。

主役はもちろん其一。とはいえ、全てが其一作で占められているわけではありません。

はじまりは師の抱一です。傑作として名高い「白蓮図」に目を奪われました。上では白い花が咲き、下方に蕾を付けています。花は散り際です。蕾がこれから開こうとしています。生と死を対比させているのかもしれません。また花の白は透明感があり、蕾はうっすらと緑色を帯びています。気高い。慈愛も感じられます。花を描いた作品でこれほど品があるものを他に知りません。

其一の得意とした朝顔の先駆けと言えるのかもしれません。俵屋宗理の「朝顔図」です。宗理は江戸の絵師です。ひょっとすると其一も作品を見る機会があったのでしょうか。朝顔の蔓はやや屈曲しているようにも見えます。花の群青は深い。種まで描いています。

次いでは其一です。まずは抱一門下の時代。其一は18歳で抱一に入門します。下谷の雨華庵で学び、一番弟子として抱一の信頼を得ました。

「蓮に蛙図」が可愛らしい。抱一が花と蕾を上下に描いたのに対し、其一は花の下で浮かぶ葉に蛙をのせています。花弁は丸みを帯びていて、柔らかな線も描きこまれていました。蛙は一匹、ぺたりと葉にくっ付いています。たらし込みを利用した葉も瑞々しく表現されていました。

鈴木其一「群鶴図屏風」 江戸時代後期 ファインバーグ・コレクション 全期間展示

この時期で目立つのが「群鶴図屏風」です。光琳にも倣ったという屏風、鶴の姿勢はあちこちを向いて一定ではありません。背後は波模様です。何やら鶴の曲線と呼応しているようにも見えます。細部が思いの外に緻密でした。黒い羽は毛羽立っています。脚の突起物も一つずつ丁寧に描いています。

鈴木其一「蔬菜群虫図」 江戸時代後期 出光美術館 展示期間:10/5〜10/30

抱一が没したのは其一が33歳の時でした。雨華庵の継承者は抱一の養子の鶯蒲です。其一は彼を支えます。その後、次第に抱一の影響を脱し、多様な画風を展開するに至りました。

「萩月図襖」に魅せられました。4面の襖絵です。月明かりのもとで花を咲かせた萩が広がっています。花は紅白ですが、ピンク色に染まっています。白い花は光を受けているのかやや輝いていました。夜の闇を示すためでしょうか。襖面にうっすらと墨が引かれているようにも見えました。

琳派の先人たちの画を踏襲しつつ、アレンジとも言えるような変化を加えるのも其一の面白いところです。「三十六歌仙・檜図屏風」はどうでしょうか。両画題とも光琳に例がありますが、これを一つの作品に合わせてしまう発想自体が面白い。また歌仙らもまるで大和絵に出てくるように優美です。衣装も模様も細かに描いています。デザイン云々でも語られる其一ですが、円山四条派も巧みに摂取していたのかもしれません。

「木蓮小禽図」も見逃せません。たわわに咲く木蓮。紫というよりもワイン色をしています。軽妙な水墨の技法です。丸まっていて先端部がぼやけている葉もありました。どことなく幻影的です。そして小鳥が一匹。葉が保護色の役割をしているのか、俄かに姿を確認出来ません。本作は御舟の作品との類似も指摘されているそうです。確かに其一画は時に近代日本画を彷彿させる面があります。

其一関連の資料も充実しています。抱一編の「光琳百図」はおそらく初版の可能性が高いとされるものです。其一自身が復刻した同図も出ています。さらに其一が江戸から九州へ旅した旅行記の写しも面白い。書状もあります。書画の鑑定、ないし貸し借りや、好物の漬物などについてのやり取りが記されています。几帳面な性格だったそうです。知られざる其一の人となりも伺うことが出来ました。

鈴木其一「三十六歌仙図」 弘化2(1845)年 出光美術館 展示期間:9/10~10/3

能絵、仏画、描表装がそれぞれまとまって展示されています。能絵は大名や豪商による注文品、仏画は一門の中でもとりわけ華麗だったそうです。また其一といえば描表装です。絵が表装の部分にまで拡張し、表具を含めて一つの作品と化しています。元は仏画で用いられた技法です。それを其一は需要の高かった節句図をはじめ、草花図や物語絵などに応用しました。

其一は40歳代後半で家督を長男の守一に譲ります。ここから晩年にかけては円熟、ないし黄金期と言えるかもしれません。より旺盛に作品を制作していきます。

鈴木其一「藤花図」 江戸時代 19世紀 細見美術館 展示期間:9/10~10/3

「藤花図」が美しい。3本の花房が吊り下がっています。花弁の一枚一枚は付立てです。輪郭線はありません。水色と青、紫色を交えて変化をつけています。「向日葵図」も見事でした。まさに太陽の如く輝かしい大輪の向日葵。一つは正面を向いています。葉には墨が混じっているのでしょうか。たらし込みが施されています。葉脈の金線の描写も抜かりありません。

「花菖蒲に蛾」も洗練されています。高い写実性と呼んでも良いのでしょうか。花弁はまるで図鑑を見るかのようにリアル。斑紋や線が再現されています。飛んできたのは蝶ではなく蛾でした。青白い羽には透明感もありました。

ハイライトは言うまでもなく「朝顔図屏風」です。所蔵はメトロポリタン美術館。2004年のRIMPA展以来の里帰りです。国内ではおおよそ12年ぶりの展示が実現しました。

鈴木其一「朝顔図屏風」(左隻) 江戸時代後期 メトロポリタン美術館 全期間展示

一目見て大きい。美術館の展示ケースいっぱいに広がります。右も左も朝顔。それ以外はありません。渦を巻き、上下左右へと自在に広がります。奥行きもあります。そもそも地平はなく、一体どこで咲いているのかもわかりません。まるで朝顔同士が手をとって踊っているかのようでした。

花の向きは様々。ほぼ開いていますが、蕾もあります。花の群青と葉の緑青の対比が鮮やかです。色のパターンは限定的。ミニマルです。いかんせん光琳の「燕子花図屏風」を連想しました。かの名作に対する其一のオマージュとも言えるかもしれません。もちろん難しいことではありますが一度、両作を並べて見る機会があればと思いました。

最後に展示替えの情報です。会期は5期制。途中、大半の作品が入れ替わります。

鈴木其一「風神雷神図襖」(右隻) 江戸時代後期 東京富士美術館 展示期間:10/5〜10/30

リストによれば第1期、第3期、第5期を観覧すると、ほぼ全ての作品を見られるようです。なお目玉の「朝顔図屏風」は全期間での展示です。

「鈴木其一 江戸琳派の旗手」出品リスト(PDF)

会期2日目の日曜日に出かけましたが、場内は思いの外に賑わっていました。10月2日にはNHKの日曜美術館でも其一の特集があります。まずは早めに出かけた方が良さそうです。

鈴木其一「夏秋渓流図屏風」(右隻) 江戸時代後期 根津美術館 展示期間:10/5~10/30

カタログも充実しています。論文は4本、其一の人となりに関する興味深い内容もあります。さらに全点の図版と解説、年譜、及び落款についても言及がありました。価格は2800円。かなりの重量級ですが、ここは迷わず購入しました。

私が琳派を好きになった切っ掛けが2004年。かのRIMPA展で抱一の「夏秋草図屏風」と其一の「朝顔図屏風」を見たことでした。

以来、「夏秋草図屏風」こそ何年かに1度は見る機会があったものの、「朝顔図屏風」は長らく目にすることが叶いませんでした。久方の再会です。朝顔のダンスに心を躍らせながら、其一の幅広い画業に改めて強く感銘を受けました。*なお「夏秋草図屏風」は現在、東京国立博物館の総合文化展(本館8室)で公開中です。(10/30まで)

[鈴木其一 江戸琳派の旗手 巡回予定]

姫路市立美術館:2016年11月12日〜12月25日

細見美術館:2017年1月3日〜2月19日

其一展は3会場の巡回展です。ただしそれぞれ美術館で出品作品が一部異なります。また「朝顔図屏風」はサントリー美術館のみの展示です。ご注意下さい。

10月30日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「鈴木其一 江戸琳派の旗手」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:9月10日(土)~10月30日(日)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜日は20時まで開館。

*9月18日(日)、21日(水)、10月9日(日)は20時まで開館。

*10月22日(土)は「六本木アートナイト」のため22時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「塩田千春 鍵のかかった部屋」 KAAT神奈川芸術劇場

KAAT神奈川芸術劇場

「塩田千春 鍵のかかった部屋」

9/14~10/10

KAAT神奈川芸術劇場で開催中の「塩田千春 鍵のかかった部屋」を見てきました。

2015年のヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館に出品した塩田千春。その凱旋展と言えるかもしれません。ヴェネチアでの「掌の鍵」を再構成したインスタレーションを披露しています。

会場は劇場内のスタジオです。フロアは1つのみ。インスタレーション以外の作品はありません。タイトルは「鍵のかかった部屋」でした。

重いドアを押して進むとそこは赤の世界。無数の赤い糸が蜘蛛の巣のように広がっています。先には古びた白い扉が開け放たれていました。中央は糸に囲まれた空洞です。もちろん中に入ることも可能です。扉は5つあります。ドイツから持ち込まれました。

上を見上げればともかく赤に赤。雨が降っているようにも思えなくはありません。赤い糸は網のように四方八方へ触手を伸ばします。何やら包まれているというよりも、体に編み込まれてくるかのような不思議な感覚にとらわれました。

糸はヴェネチアでの作品をそのまま転用しています。全部で3000ロール。膨大な量です。ピンと張っています。一つ切ってしまえば全てが崩れてしまうかのようでした。

さらに奥へと進みました。するとたくさんの鍵が吊るされています。その数15000個。世界中の人々から提供されたものだそうです。いずれも古色を帯びていました。

「糸は人間の記憶を結ぶシナプスのようだ。」と解説の一節にありました。鍵も同様に人や場所の記憶を刻み込んでいることでしょう。糸の紡ぎ出す繭の中を縫って歩きながら、各々の宿していた記憶や世界を空想しました。

なおスタジオとあるように、会場は通常、演劇やダンスの公演などに使われるスペースです。

よって塩田のインスタレーションを舞台にしたダンスや音楽のイベントも用意されています。別途料金がかかりますが、そちらに参加するのも面白いかもしれません。

10月10日まで開催されています。

「塩田千春 鍵のかかった部屋」 KAAT神奈川芸術劇場(@kaatjp)

会期:9月14日(水)~10月10日(月)

休館:会期中無休

時間:10:00~18:00

料金:一般900円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料。

*10名以上の団体は100円引き無料。

住所:横浜市中区山下町281

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約5分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。

「塩田千春 鍵のかかった部屋」

9/14~10/10

KAAT神奈川芸術劇場で開催中の「塩田千春 鍵のかかった部屋」を見てきました。

2015年のヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館に出品した塩田千春。その凱旋展と言えるかもしれません。ヴェネチアでの「掌の鍵」を再構成したインスタレーションを披露しています。

会場は劇場内のスタジオです。フロアは1つのみ。インスタレーション以外の作品はありません。タイトルは「鍵のかかった部屋」でした。

重いドアを押して進むとそこは赤の世界。無数の赤い糸が蜘蛛の巣のように広がっています。先には古びた白い扉が開け放たれていました。中央は糸に囲まれた空洞です。もちろん中に入ることも可能です。扉は5つあります。ドイツから持ち込まれました。

上を見上げればともかく赤に赤。雨が降っているようにも思えなくはありません。赤い糸は網のように四方八方へ触手を伸ばします。何やら包まれているというよりも、体に編み込まれてくるかのような不思議な感覚にとらわれました。

糸はヴェネチアでの作品をそのまま転用しています。全部で3000ロール。膨大な量です。ピンと張っています。一つ切ってしまえば全てが崩れてしまうかのようでした。

さらに奥へと進みました。するとたくさんの鍵が吊るされています。その数15000個。世界中の人々から提供されたものだそうです。いずれも古色を帯びていました。

「糸は人間の記憶を結ぶシナプスのようだ。」と解説の一節にありました。鍵も同様に人や場所の記憶を刻み込んでいることでしょう。糸の紡ぎ出す繭の中を縫って歩きながら、各々の宿していた記憶や世界を空想しました。

なおスタジオとあるように、会場は通常、演劇やダンスの公演などに使われるスペースです。

よって塩田のインスタレーションを舞台にしたダンスや音楽のイベントも用意されています。別途料金がかかりますが、そちらに参加するのも面白いかもしれません。

10月10日まで開催されています。

「塩田千春 鍵のかかった部屋」 KAAT神奈川芸術劇場(@kaatjp)

会期:9月14日(水)~10月10日(月)

休館:会期中無休

時間:10:00~18:00

料金:一般900円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料。

*10名以上の団体は100円引き無料。

住所:横浜市中区山下町281

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約5分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「グレース・ケリー展」 松屋銀座本店

松屋銀座本店8階イベントスクエア

「グレース・ケリー展 モナコ公妃が魅せる永遠のエレガンス」

9/8~9/26

松屋銀座本店8階イベントスクエアで開催中の「グレース・ケリー展 モナコ公妃が魅せる永遠のエレガンス」を見てきました。

ハリウッドスターからモナコ公妃となったグレース・ケリー。結婚生活は必ずしも順風満帆ではなかったとされるものの、いつしか彼女の人柄、ないし王妃としての活動が、モナコ国民の心を大きく捉えました。

意外にも日本とモナコが直接的に外交関係を結んだのは2006年のことです。つまり今年で友好10周年です。場内にはグレースの愛用品がずらりと揃います。特にドレスが充実していました。

1929年にフィラデルフィアに生まれたグレースは、女優を志してニューヨークへと移ります。同地の俳優学校へ入学。22歳で銀幕デビューを果たします。かのヒッチコックお気に入りの一人でもあったそうです。25歳の時、映画「喝采」でアカデミー女優賞を受賞。早くも頂点を極めました。

その時のオスカー像が出ていました。金色に輝く小像です。私も映像では見たことがありますが、実物を前にしたのは初めてでした。ほか彼女が表紙を飾ったライフやタイム誌と続きます。いずれも微笑みを浮かべています。もちろん気品があって美しい。やや強い視線も印象的です。その美貌は「クール・ビューティー」とも讃えられました。

ハイライトはグレース着用のドレスです。バレンシアガ、シャネル、ディオールなどの有名メゾンのものばかり。モナコ宮殿により複製されたウェディングドレスも空間を彩ります。スタイルは全てが流行に乗っていたわけではないようです。華やかでありながらも、時に慎ましくシンプルなドレスも少なくありませんでした。

次いで充実しているのは装身具です。バックやジュエリーなどが多数。214個ものダイヤモンドの輝くティアラは世界初公開です。さらにエルメスの通称、ケリーバックも並んでいます。何でも長女の妊娠をメディアに悟られないよう、カメラを向けられた時、このバックでお腹を隠したことから名付けられたそうです。

グレース自身が趣味で制作した押し花もあります。ほか緑化運動やチャリティー活動にも言及。王妃基金やバレエ団を設立しては、モナコの文化の発展にも力を注ぎました。

死は突然でした。1982年、自らが運転していた車で事故を起こして亡くなってしまいます。まだ53歳でした。モナコは大きな悲しみに包まれたことでしょう。亡くなった翌月には、生前のグレースが依頼し、結果的に見ることの叶わなかったバラ、「プリンセス・ド・モナコ」が献呈されました。

日本文化にも関心を寄せていたようです。モナコに日本庭園を造ることを希望。後に夫であるレーニエ3世によって整備されました。ひょっとすると彼女のバラも花を咲かせているのかもしれません。

グレース・ケリー、一昨年には映画化されたそうです。既にデジタル配信、ないしBlu-rayやDVDでも発売されています。そちらも当たってみようと思いました。

「グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札」公式サイト

出品は全170点。美しきコレクションからグレースの生涯の一端を辿ることが出来ました。

「グレース・ケリー モナコ公妃のファッションブック/青幻舎」

「グレース・ケリー モナコ公妃のファッションブック/青幻舎」

9月28日まで開催されています。

「日本モナコ友好10周年記念 グレース・ケリー展 モナコ公妃が魅せる永遠のエレガンス」 松屋銀座本店8階イベントスクエア

会期:9月8日(木)~9月26日(月)

休館:会期中無休

時間:10:00~20:00

料金:一般1000円、大学・高校生700円、中学生500円、小学生300円。

住所:中央区銀座3-6-1 8階イベントスクエア

交通:東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線銀座駅A12番出口直結。都営地下鉄浅草線東銀座駅A8番出口より徒歩3分。JR線有楽町駅より徒歩8分。

「グレース・ケリー展 モナコ公妃が魅せる永遠のエレガンス」

9/8~9/26

松屋銀座本店8階イベントスクエアで開催中の「グレース・ケリー展 モナコ公妃が魅せる永遠のエレガンス」を見てきました。

ハリウッドスターからモナコ公妃となったグレース・ケリー。結婚生活は必ずしも順風満帆ではなかったとされるものの、いつしか彼女の人柄、ないし王妃としての活動が、モナコ国民の心を大きく捉えました。

意外にも日本とモナコが直接的に外交関係を結んだのは2006年のことです。つまり今年で友好10周年です。場内にはグレースの愛用品がずらりと揃います。特にドレスが充実していました。

1929年にフィラデルフィアに生まれたグレースは、女優を志してニューヨークへと移ります。同地の俳優学校へ入学。22歳で銀幕デビューを果たします。かのヒッチコックお気に入りの一人でもあったそうです。25歳の時、映画「喝采」でアカデミー女優賞を受賞。早くも頂点を極めました。

その時のオスカー像が出ていました。金色に輝く小像です。私も映像では見たことがありますが、実物を前にしたのは初めてでした。ほか彼女が表紙を飾ったライフやタイム誌と続きます。いずれも微笑みを浮かべています。もちろん気品があって美しい。やや強い視線も印象的です。その美貌は「クール・ビューティー」とも讃えられました。

ハイライトはグレース着用のドレスです。バレンシアガ、シャネル、ディオールなどの有名メゾンのものばかり。モナコ宮殿により複製されたウェディングドレスも空間を彩ります。スタイルは全てが流行に乗っていたわけではないようです。華やかでありながらも、時に慎ましくシンプルなドレスも少なくありませんでした。

次いで充実しているのは装身具です。バックやジュエリーなどが多数。214個ものダイヤモンドの輝くティアラは世界初公開です。さらにエルメスの通称、ケリーバックも並んでいます。何でも長女の妊娠をメディアに悟られないよう、カメラを向けられた時、このバックでお腹を隠したことから名付けられたそうです。

グレース自身が趣味で制作した押し花もあります。ほか緑化運動やチャリティー活動にも言及。王妃基金やバレエ団を設立しては、モナコの文化の発展にも力を注ぎました。

死は突然でした。1982年、自らが運転していた車で事故を起こして亡くなってしまいます。まだ53歳でした。モナコは大きな悲しみに包まれたことでしょう。亡くなった翌月には、生前のグレースが依頼し、結果的に見ることの叶わなかったバラ、「プリンセス・ド・モナコ」が献呈されました。

日本文化にも関心を寄せていたようです。モナコに日本庭園を造ることを希望。後に夫であるレーニエ3世によって整備されました。ひょっとすると彼女のバラも花を咲かせているのかもしれません。

グレース・ケリー、一昨年には映画化されたそうです。既にデジタル配信、ないしBlu-rayやDVDでも発売されています。そちらも当たってみようと思いました。

「グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札」公式サイト

出品は全170点。美しきコレクションからグレースの生涯の一端を辿ることが出来ました。

「グレース・ケリー モナコ公妃のファッションブック/青幻舎」

「グレース・ケリー モナコ公妃のファッションブック/青幻舎」9月28日まで開催されています。

「日本モナコ友好10周年記念 グレース・ケリー展 モナコ公妃が魅せる永遠のエレガンス」 松屋銀座本店8階イベントスクエア

会期:9月8日(木)~9月26日(月)

休館:会期中無休

時間:10:00~20:00

料金:一般1000円、大学・高校生700円、中学生500円、小学生300円。

住所:中央区銀座3-6-1 8階イベントスクエア

交通:東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線銀座駅A12番出口直結。都営地下鉄浅草線東銀座駅A8番出口より徒歩3分。JR線有楽町駅より徒歩8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ガレとドーム展」 日本橋高島屋

日本橋高島屋8階ホール

「ガレとドーム展 美しき至高のガラスたち」

8/31〜9/12

日本橋高島屋で開催されていた「ガレとドーム展」を見てきました。

フランスを代表するアール・ヌーヴォーの工芸家、エミール・ガレ。色に眩しく、形に華やかなガラス器が一堂に会しました。

エミール・ガレ「ドラジュワール」 1880年頃

冒頭は「ドラジュワール」。お菓子を入れる器です。糖衣菓子ことドラジュは主に婚礼や出産などの慶事で配られます。ガラス面を覆う蔦の紋様は繊細です。赤い装飾もちりばめられていました。

エミール・ガレ「海の神々文花器」 1884年頃

「海の神々文花器」も美しい。比較的シンプルな器です。一部は緑色を帯びています。女神でしょうか。波間で身をくねらせては手を振り上げています。

ガレはヨーロッパの伝統的な表現に立脚しながら、東洋などの異国趣味も積極的に取り入れました。うち特に知られるのがジャポニスムです。初期では日本の版画の図柄などを直接転用。その後は日本と西洋の美術の融合を目指し、独自の形態を生み出していきました。

エミール・ガレ「飛蝗文双耳花器」 1870〜1880年代

「飛蝗文双耳花器」はどうでしょうか。花器の前面にいるのがバッタです。かなり大きい。まるで実際に飛び移っているかのようです。取手の部分は蛇と化しています。緑や赤の装飾も美しい。七宝を模しています。

ジャポニスム自体はパリ万博以来のムーブメントでしたが、ガレは当時、ガラス工場を経営していたナンシーへやってきた日本人の画家を通し、日本美術に強い親しみを寄せていたそうです。また特に蜉蝣が日本を象徴するモチーフとして受け止められていました。もちろんガレの花器にも蜉蝣が数多く登場します。文学にも造詣の深かったガレのことです。寿命の短い蜉蝣に儚さをも見出し、作品に落とし込んでいたのかもしれません。

中盤以降はドーム兄弟の作品が続きます。その数は30点です。ガレは70点。全体で100点超の展示です。デパートが会場とはいえ、思いの外にボリュームがあります。しかも国内の個人のコレクターの作品ばかりです。初公開のものも少なくありません。

「もっと知りたいエミール・ガレ/鈴木潔/東京美術」

「もっと知りたいエミール・ガレ/鈴木潔/東京美術」

構成はほぼ時系列です。ガレの初期作からジャポニスム、さらに晩期を経て、ドーム兄弟へと至ります。さらにガレ没後、工房作についての言及もあります。ガレの作風の変遷も辿ることができました。

[ガレとドーム展 巡回予定]

横浜高島屋:2016年9月14日(水)〜26日(月)

京都高島屋:2017年1月6日(金)〜16日(月)

既に日本橋での展示は終了しましたが、首都圏近郊で見るチャンスはまだあります。巡回です。9月14日より横浜高島屋でも開催されます。見逃した方は横浜へ出かけるのも良いのではないでしょうか。

「ガレとドーム展 美しき至高のガラスたち」 日本橋高島屋8階ホール

会期:8月31日(水)〜9月12日(月)

休館:会期中無休。

時間:10:30~19:30

*入場は閉場の30分前まで。最終日は18時閉場。

料金:一般800円、大学・高校生600円、中学生以下無料。

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋8階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

「ガレとドーム展 美しき至高のガラスたち」

8/31〜9/12

日本橋高島屋で開催されていた「ガレとドーム展」を見てきました。

フランスを代表するアール・ヌーヴォーの工芸家、エミール・ガレ。色に眩しく、形に華やかなガラス器が一堂に会しました。

エミール・ガレ「ドラジュワール」 1880年頃

冒頭は「ドラジュワール」。お菓子を入れる器です。糖衣菓子ことドラジュは主に婚礼や出産などの慶事で配られます。ガラス面を覆う蔦の紋様は繊細です。赤い装飾もちりばめられていました。

エミール・ガレ「海の神々文花器」 1884年頃

「海の神々文花器」も美しい。比較的シンプルな器です。一部は緑色を帯びています。女神でしょうか。波間で身をくねらせては手を振り上げています。

ガレはヨーロッパの伝統的な表現に立脚しながら、東洋などの異国趣味も積極的に取り入れました。うち特に知られるのがジャポニスムです。初期では日本の版画の図柄などを直接転用。その後は日本と西洋の美術の融合を目指し、独自の形態を生み出していきました。

エミール・ガレ「飛蝗文双耳花器」 1870〜1880年代

「飛蝗文双耳花器」はどうでしょうか。花器の前面にいるのがバッタです。かなり大きい。まるで実際に飛び移っているかのようです。取手の部分は蛇と化しています。緑や赤の装飾も美しい。七宝を模しています。

ジャポニスム自体はパリ万博以来のムーブメントでしたが、ガレは当時、ガラス工場を経営していたナンシーへやってきた日本人の画家を通し、日本美術に強い親しみを寄せていたそうです。また特に蜉蝣が日本を象徴するモチーフとして受け止められていました。もちろんガレの花器にも蜉蝣が数多く登場します。文学にも造詣の深かったガレのことです。寿命の短い蜉蝣に儚さをも見出し、作品に落とし込んでいたのかもしれません。

中盤以降はドーム兄弟の作品が続きます。その数は30点です。ガレは70点。全体で100点超の展示です。デパートが会場とはいえ、思いの外にボリュームがあります。しかも国内の個人のコレクターの作品ばかりです。初公開のものも少なくありません。

「もっと知りたいエミール・ガレ/鈴木潔/東京美術」

「もっと知りたいエミール・ガレ/鈴木潔/東京美術」構成はほぼ時系列です。ガレの初期作からジャポニスム、さらに晩期を経て、ドーム兄弟へと至ります。さらにガレ没後、工房作についての言及もあります。ガレの作風の変遷も辿ることができました。

[ガレとドーム展 巡回予定]

横浜高島屋:2016年9月14日(水)〜26日(月)

京都高島屋:2017年1月6日(金)〜16日(月)

既に日本橋での展示は終了しましたが、首都圏近郊で見るチャンスはまだあります。巡回です。9月14日より横浜高島屋でも開催されます。見逃した方は横浜へ出かけるのも良いのではないでしょうか。

「ガレとドーム展 美しき至高のガラスたち」 日本橋高島屋8階ホール

会期:8月31日(水)〜9月12日(月)

休館:会期中無休。

時間:10:30~19:30

*入場は閉場の30分前まで。最終日は18時閉場。

料金:一般800円、大学・高校生600円、中学生以下無料。

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋8階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

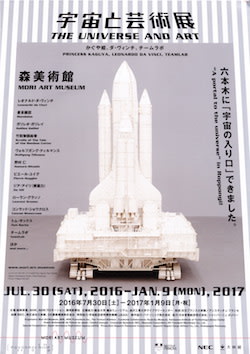

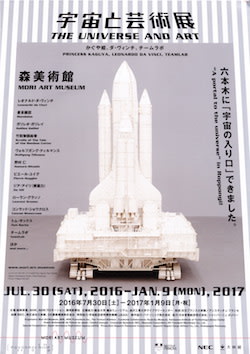

「宇宙と芸術展」 森美術館

森美術館

「宇宙と芸術展」

2016/7/30~2017/1/9

森美術館で開催中の「宇宙と芸術展」を見てきました。

狭義的には高度100キロ以上の空間を指す宇宙。それは空間や時間や全ての物質などを含む存在であり、時に人々の信仰の対象でもありました。

そうした宇宙を芸術の観点から捉えようとする試みです。とは言え、アプローチは多角的。そもそも芸術自体も多様です。歴史や天文学、さらに宇宙開発資料などを交え、人類の見た宇宙の諸相を紹介しています。

それにしても一見、親和性が薄いようにも思える宇宙と芸術です。そもそも何が出ているかと思いきや、冒頭は曼荼羅でした。しかもこれが充実。鎌倉や室町や南北朝期の「両界曼荼羅」や「星曼荼羅」などが一定数まとめて出ています。

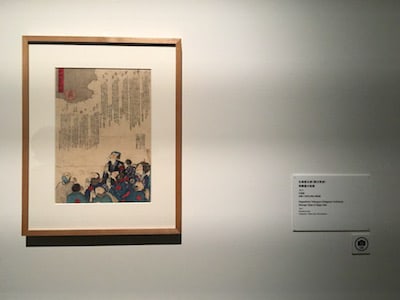

気がつけば竹取物語も舞台の一部は宇宙です。竹の中に生まれながら、最後は月の都へと帰るかぐや姫。10世紀後半に成立したとも言われています。江戸時代前期の「竹取物語絵巻」が展示されていました。

ほか「天球儀」や「天球図」も面白い。江戸時代は学問の進展もあったのでしょう。国友藤兵衛重恭による「月面観測図」などの興味深い資料も出ていました。

一部作品の撮影が可能でした。

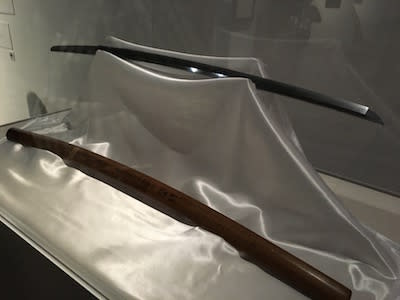

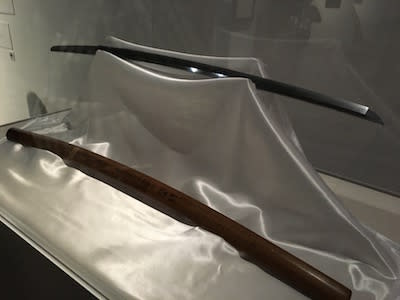

岡吉国宗「流星刀」 1898年 東京農業大学図書館

一振りの刀に目が留まりました。「流星刀」です。時は明治31年。富山に落ちたという隕石を素材に作られました。刀身はやや青みを帯びています。妖しい光が放たれていました。

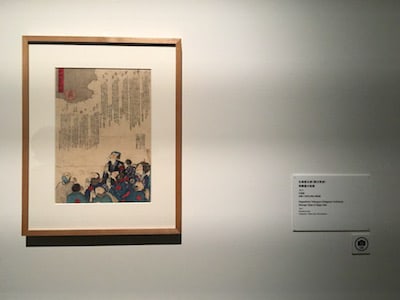

歌川芳虎「西郷星の珍説」 1877年 千葉市立郷土博物館

星の中に何やら人物の影が見えます。歌川芳虎の「西郷星の珍説」です。西郷とは西郷隆盛。人影も彼を表したものです。もちろん実際に西郷隆盛が星と化すわけはありません。何でも人々は隆盛の死に際し、ちょうど大接近していた火星に隆盛が見えたと噂し、星を西郷星と名付けたのだそうです。一騒動あったに相違ありません。

西洋の天文学資料もあります。反射望遠鏡や天球図、それに日時計です。コペルニクスの「天球の回転について」の初版本や、天文学の父とされるガリレオ・ガリレイの手稿なども目を引きます。全体を通して博物資料が意外と多いのも特徴と言えるかもしれません。

中盤は一転して現代美術でした。アンドレアス・グルスキー、森万里子、トレヴァー・パグレン、ヴォルフガング・ティルマンスらといった、第一線で活動するアーティストの作品が展示されています。

ビョーン・ダーレム「ブラックホール(M-領域)」 2016年

ビョーン・ダーレムがスケールの大きいインスタレーションを展開していました。名は「ブラックホール(M-領域)」。テーマは銀河と多元宇宙です。9つのサークルが渦を巻きながらも複雑に交錯しています。壮大です。一方で素材は極めて簡素。木や蛍光灯、それに電球といった身近な日用品ばかりでした。その辺のギャップも面白いところかもしれません。

コンラッド・ショウクロス「タイムピース」 2013年

コンラッド・ショウクロスの「タイムピース」は時間をテーマとしています。直接のモチーフは日時計です。写真では分かりにくいかもしれませんが、終始回転しています。やや激しい。動きはあまり予測出来ません。

ヴォルフガング・ティルマンス「ガイド星、ESO」 2012年 ほか

ティルマンスは8枚の写真を組み合わせた作品を出品。もちろん宇宙がテーマです。写真には天体望遠鏡から見た星などが捉えられています。うち「ガイド星、ESO」が異色でした。写されたのはモニターの画面。オレンジ色の光がモザイク状に広がっています。実はこれが星です。チリの天文台の捉えた深宇宙の画像とのことでした。

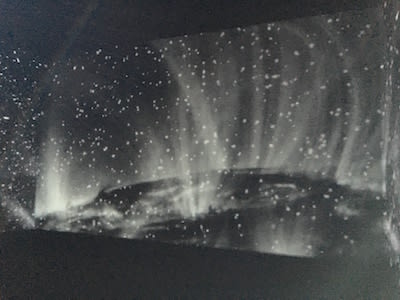

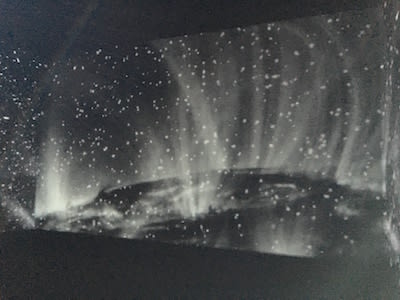

セミコンダクター「ブリリアント・ノイズ」 2006年 作家蔵

太陽のエネルギーが波打っています。セミコンダクターの「ブリリアント・ノイズ」です。3面スクリーンによる映像作品、太陽活動の記録です。核融合のエネルギーが放出される様子を見ることが出来ます。凄まじい。ノイズ音が響いています。太陽光の強度を表しているそうです。

「火星隕石(ナクライト)Y000593, 11」 ほか 国立極地研究所

惑星、ひいては宇宙の生成を知るための貴重な資料がありました。隕石です。所有は国立極地研究所。おおよそ17000点もの隕石標本が保管されています。月や火星からやって来た隕石も少なくありません。

ローラン・グラッソ「縄文時代の司祭」 2015年

宇宙の生命に関する作品も興味深い。ローラン・グラッソやパトリシア・ピッチニーニらは、異星人、ないし未知の生命体をテーマとした作品を制作しています。

ラストは宇宙探索ないし旅行、人類の未来を見据えた展示でした。

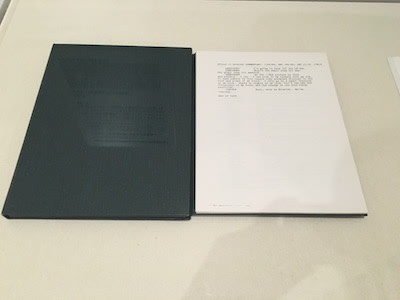

「アポロ11号任務記録(月着陸交信記録) アメリカ航空宇宙局」 1969年 金沢工業大学ライブラリーセンター

「アポロ11号任務記録」は人類初の月面着陸を成功させたアポロ11号の交信記録です。月着陸船イーグル号と管制センターとのやり取りを記録。交信直後に記者団に配布されました。

トム・サックス「ザ・クローラー」 2003年

スペースシャトルのモデルを制作したのはトム・サックスです。一際大きい。発射場でしょうか。配管や設備なども細かに再現されています。元はチャレンジャー号です。かの悲しい爆発事故を起こしました。サックスは事故で亡くなった宇宙飛行士の夢を叶えるべく、本作品を作ったのだそうです。

チームラボ「追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして衝突して咲いていくーLight in Space 2016」 作家蔵

お馴染みのチームラボが迫力のあるデジタル・インスタレーションを展開しています。「追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして衝突して咲いていく - Light in Space」です。さながら星の瞬く宇宙空間を舞うのは八咫烏。縦横無尽です。大変なスピードで四方八方に駆け巡っています。鑑賞者に当たると花と化して砕けました。音楽も軽快でテンポが良い。独特の浮遊感があるのも特徴です。さも無重力空間へ投げ出されたかのような錯覚にさえ陥ります。

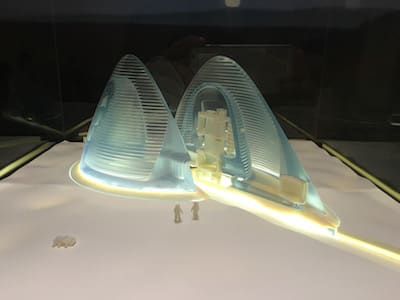

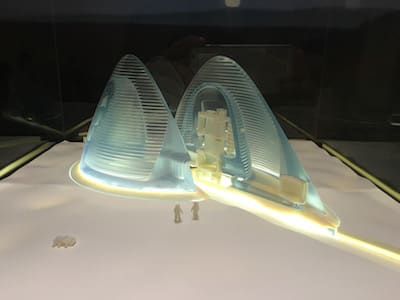

サーチ/クラウズ・アオ「マーズ・アイス・ハウス」 2015年 作家蔵

未来といえば「マーズ・アイス・ハウス」も興味深いのではないでしょうか。マーズとあるように舞台は火星。何でも2030年以降に実現を目指す有人探査のコンペで優勝したプロジェクト案だそうです。火星の住居、4名の宇宙飛行士が居住可能です。果たして人類は火星に何時、到達するのでしょうか。

出展数は約200点と膨大です。内容もともかく多岐に渡ります。時間に余裕を持ってお出かけください。

ロングランの展覧会です。2017年1月9日まで開催されています。

「宇宙と芸術展」 森美術館(@mori_art_museum)

会期:7月30日(土)~2017年1月9日(月・祝)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*但し火曜日は17時で閉館。

*「六本木アートナイト2016」開催につき、10月21日(金)は翌朝1:00まで、10月22日(土)は翌朝6:00まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600円、大学・高校生1100円、中学生以下(4歳まで)600円。

*東京シティビュー(展望台)、屋上スカイデッキ、森アーツセンターギャラリーへは別途料金が必要。

場所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅より地下コンコースにて直結。都営大江戸線六本木駅より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線麻布十番駅より徒歩10分。

注)写真はいずれも「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

「宇宙と芸術展」

2016/7/30~2017/1/9

森美術館で開催中の「宇宙と芸術展」を見てきました。

狭義的には高度100キロ以上の空間を指す宇宙。それは空間や時間や全ての物質などを含む存在であり、時に人々の信仰の対象でもありました。

そうした宇宙を芸術の観点から捉えようとする試みです。とは言え、アプローチは多角的。そもそも芸術自体も多様です。歴史や天文学、さらに宇宙開発資料などを交え、人類の見た宇宙の諸相を紹介しています。

それにしても一見、親和性が薄いようにも思える宇宙と芸術です。そもそも何が出ているかと思いきや、冒頭は曼荼羅でした。しかもこれが充実。鎌倉や室町や南北朝期の「両界曼荼羅」や「星曼荼羅」などが一定数まとめて出ています。

気がつけば竹取物語も舞台の一部は宇宙です。竹の中に生まれながら、最後は月の都へと帰るかぐや姫。10世紀後半に成立したとも言われています。江戸時代前期の「竹取物語絵巻」が展示されていました。

ほか「天球儀」や「天球図」も面白い。江戸時代は学問の進展もあったのでしょう。国友藤兵衛重恭による「月面観測図」などの興味深い資料も出ていました。

一部作品の撮影が可能でした。

岡吉国宗「流星刀」 1898年 東京農業大学図書館

一振りの刀に目が留まりました。「流星刀」です。時は明治31年。富山に落ちたという隕石を素材に作られました。刀身はやや青みを帯びています。妖しい光が放たれていました。

歌川芳虎「西郷星の珍説」 1877年 千葉市立郷土博物館

星の中に何やら人物の影が見えます。歌川芳虎の「西郷星の珍説」です。西郷とは西郷隆盛。人影も彼を表したものです。もちろん実際に西郷隆盛が星と化すわけはありません。何でも人々は隆盛の死に際し、ちょうど大接近していた火星に隆盛が見えたと噂し、星を西郷星と名付けたのだそうです。一騒動あったに相違ありません。

西洋の天文学資料もあります。反射望遠鏡や天球図、それに日時計です。コペルニクスの「天球の回転について」の初版本や、天文学の父とされるガリレオ・ガリレイの手稿なども目を引きます。全体を通して博物資料が意外と多いのも特徴と言えるかもしれません。

中盤は一転して現代美術でした。アンドレアス・グルスキー、森万里子、トレヴァー・パグレン、ヴォルフガング・ティルマンスらといった、第一線で活動するアーティストの作品が展示されています。

ビョーン・ダーレム「ブラックホール(M-領域)」 2016年

ビョーン・ダーレムがスケールの大きいインスタレーションを展開していました。名は「ブラックホール(M-領域)」。テーマは銀河と多元宇宙です。9つのサークルが渦を巻きながらも複雑に交錯しています。壮大です。一方で素材は極めて簡素。木や蛍光灯、それに電球といった身近な日用品ばかりでした。その辺のギャップも面白いところかもしれません。

コンラッド・ショウクロス「タイムピース」 2013年

コンラッド・ショウクロスの「タイムピース」は時間をテーマとしています。直接のモチーフは日時計です。写真では分かりにくいかもしれませんが、終始回転しています。やや激しい。動きはあまり予測出来ません。

ヴォルフガング・ティルマンス「ガイド星、ESO」 2012年 ほか

ティルマンスは8枚の写真を組み合わせた作品を出品。もちろん宇宙がテーマです。写真には天体望遠鏡から見た星などが捉えられています。うち「ガイド星、ESO」が異色でした。写されたのはモニターの画面。オレンジ色の光がモザイク状に広がっています。実はこれが星です。チリの天文台の捉えた深宇宙の画像とのことでした。

セミコンダクター「ブリリアント・ノイズ」 2006年 作家蔵

太陽のエネルギーが波打っています。セミコンダクターの「ブリリアント・ノイズ」です。3面スクリーンによる映像作品、太陽活動の記録です。核融合のエネルギーが放出される様子を見ることが出来ます。凄まじい。ノイズ音が響いています。太陽光の強度を表しているそうです。

「火星隕石(ナクライト)Y000593, 11」 ほか 国立極地研究所

惑星、ひいては宇宙の生成を知るための貴重な資料がありました。隕石です。所有は国立極地研究所。おおよそ17000点もの隕石標本が保管されています。月や火星からやって来た隕石も少なくありません。

ローラン・グラッソ「縄文時代の司祭」 2015年

宇宙の生命に関する作品も興味深い。ローラン・グラッソやパトリシア・ピッチニーニらは、異星人、ないし未知の生命体をテーマとした作品を制作しています。

ラストは宇宙探索ないし旅行、人類の未来を見据えた展示でした。

「アポロ11号任務記録(月着陸交信記録) アメリカ航空宇宙局」 1969年 金沢工業大学ライブラリーセンター

「アポロ11号任務記録」は人類初の月面着陸を成功させたアポロ11号の交信記録です。月着陸船イーグル号と管制センターとのやり取りを記録。交信直後に記者団に配布されました。

トム・サックス「ザ・クローラー」 2003年

スペースシャトルのモデルを制作したのはトム・サックスです。一際大きい。発射場でしょうか。配管や設備なども細かに再現されています。元はチャレンジャー号です。かの悲しい爆発事故を起こしました。サックスは事故で亡くなった宇宙飛行士の夢を叶えるべく、本作品を作ったのだそうです。

チームラボ「追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして衝突して咲いていくーLight in Space 2016」 作家蔵

お馴染みのチームラボが迫力のあるデジタル・インスタレーションを展開しています。「追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして衝突して咲いていく - Light in Space」です。さながら星の瞬く宇宙空間を舞うのは八咫烏。縦横無尽です。大変なスピードで四方八方に駆け巡っています。鑑賞者に当たると花と化して砕けました。音楽も軽快でテンポが良い。独特の浮遊感があるのも特徴です。さも無重力空間へ投げ出されたかのような錯覚にさえ陥ります。

サーチ/クラウズ・アオ「マーズ・アイス・ハウス」 2015年 作家蔵

未来といえば「マーズ・アイス・ハウス」も興味深いのではないでしょうか。マーズとあるように舞台は火星。何でも2030年以降に実現を目指す有人探査のコンペで優勝したプロジェクト案だそうです。火星の住居、4名の宇宙飛行士が居住可能です。果たして人類は火星に何時、到達するのでしょうか。

出展数は約200点と膨大です。内容もともかく多岐に渡ります。時間に余裕を持ってお出かけください。

ロングランの展覧会です。2017年1月9日まで開催されています。

「宇宙と芸術展」 森美術館(@mori_art_museum)

会期:7月30日(土)~2017年1月9日(月・祝)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*但し火曜日は17時で閉館。

*「六本木アートナイト2016」開催につき、10月21日(金)は翌朝1:00まで、10月22日(土)は翌朝6:00まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600円、大学・高校生1100円、中学生以下(4歳まで)600円。

*東京シティビュー(展望台)、屋上スカイデッキ、森アーツセンターギャラリーへは別途料金が必要。

場所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅より地下コンコースにて直結。都営大江戸線六本木駅より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線麻布十番駅より徒歩10分。

注)写真はいずれも「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術」 森アーツセンターギャラリー

森アーツセンターギャラリー

「ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術」

7/22〜9/25

森アーツセンターギャラリーで開催中の「ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術」を見てきました。

フランスの誇る美の殿堂のルーヴル美術館。同館ではかねてよりフランス語文化圏の「バンド・デシネ(BD)」と呼ばれる漫画文化を元にしたプロジェクトを展開してきました。

その名も「ルーヴル美術館BDプロジェクト」です。ルーヴルの魅力を伝えるため、フランス内外の漫画家に同館をテーマとした作品の制作を依頼しました。漫画家は16名。もちろん日本人作家も含まれます。

冒頭はガイダンス映像です。ムッシュNo.9なる人物がルーヴルの概要や歴史を語ります。そこを抜けるとルーブル・バンド・デシネの世界。「偉大なるルーヴル美術館」のコーナーです。かの名作、「サモトラケのニケ」の原寸大レプリカも登場。周囲に無数の漫画の飛び交うインスタレーションが設置されています。

ここでは谷口ジローやクリスティアン・デュリユーらがルーヴルのコレクションを題材にした漫画を制作。もちろん舞台はルーヴル館内です。例えばデュリユーは「魔法」において貸切の美術館を設定。政治家の引退パーティーを素材にした物語を描いています。

続くのは「ようこそ、異次元の世界へ」でした。先の「偉大なる」がルーヴルの表とすれば、「異次元」は裏と言えるかもしれません。

エンキ・ビラルの「ルーヴルの亡霊たち」が圧巻でした。亡霊はルーヴルの至る所に取り憑きます。グレコやレオナルドの名品も例外ではありません。霊はそれこそ魑魅魍魎。怪奇的でかつ独創的な話が進みます。原画に凄みもありました。ぐっと引き込まれます。

荒木飛呂彦も作品を発表しています。タイトルは「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」です。ジョジョでお馴染みの岸辺。彼自身の設定も漫画家です。アパートに下宿し、間借り人の女性と出会い、親しみを覚えていく。そこから物語が始まります。しかしひょんなことから彼女は姿を消してしまいました。10年後、彼女の語った一枚の絵を思い出します。それを探すべくルーヴルへと赴く。2010年の作品です。実際に荒木がルーブルに取材して描きました。

ラストは「時空を超えて」です。手書きのほか、デジタルも登場。五十嵐大介、寺田克也、ヤマザキマリ、坂本眞一らの作品が、時に映像やパネルを用いて紹介されています。

何かと漫画に疎い私ではありますが、いずれの作品にも簡単なあらすじが付いていました。話の内容を追うのにさほど不自由しません。

ちなみにルーヴルNo.9のNo.9とは、同国でバンド・デシネが9番目の芸術に位置付けられていることに由来します。ほかは建築、彫刻、絵画、音楽、文学(詩)、演劇、映画、メディア芸術です。バンド・デシネは20世紀後半、特に60〜70年代にかけて定着しました。90年代以降は研究書や専門誌も発行されているそうです。

何かと人気の漫画ではありますが、場内は思いの外に空いていました。同じく森ビル内のジブリ展は1時間を超える待機列が発生していましたが、ルーヴルNo.9に関しては混雑とはほぼ無縁です。スムーズに見られました。

原画類の撮影は一切出来ません。一部パネルのみOKでした。

[ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術 巡回スケジュール]

大阪:グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ 2016年12月1日(木)〜2017年1月29日(日)

福岡:会場未定 2017年4~5月開催予定

名古屋:松坂屋美術館 2017年7月15日(土)〜9月3日(日)

9月25日までの開催です。なお東京展終了後、大阪、福岡、名古屋の各会場へと巡回します。

「ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術」(@no9manga) 森アーツセンターギャラリー

会期:7月22日(金)〜9月25日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~20:00

*入館は閉館時間の30分前まで。

料金:一般1800(1500)円、高校・大学生1200(1000)円、小学・中学生600(400)円。未就学児は無料。

*( )内は15名以上の団体料金

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

「ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術」

7/22〜9/25

森アーツセンターギャラリーで開催中の「ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術」を見てきました。

フランスの誇る美の殿堂のルーヴル美術館。同館ではかねてよりフランス語文化圏の「バンド・デシネ(BD)」と呼ばれる漫画文化を元にしたプロジェクトを展開してきました。

その名も「ルーヴル美術館BDプロジェクト」です。ルーヴルの魅力を伝えるため、フランス内外の漫画家に同館をテーマとした作品の制作を依頼しました。漫画家は16名。もちろん日本人作家も含まれます。

冒頭はガイダンス映像です。ムッシュNo.9なる人物がルーヴルの概要や歴史を語ります。そこを抜けるとルーブル・バンド・デシネの世界。「偉大なるルーヴル美術館」のコーナーです。かの名作、「サモトラケのニケ」の原寸大レプリカも登場。周囲に無数の漫画の飛び交うインスタレーションが設置されています。

ここでは谷口ジローやクリスティアン・デュリユーらがルーヴルのコレクションを題材にした漫画を制作。もちろん舞台はルーヴル館内です。例えばデュリユーは「魔法」において貸切の美術館を設定。政治家の引退パーティーを素材にした物語を描いています。

続くのは「ようこそ、異次元の世界へ」でした。先の「偉大なる」がルーヴルの表とすれば、「異次元」は裏と言えるかもしれません。

エンキ・ビラルの「ルーヴルの亡霊たち」が圧巻でした。亡霊はルーヴルの至る所に取り憑きます。グレコやレオナルドの名品も例外ではありません。霊はそれこそ魑魅魍魎。怪奇的でかつ独創的な話が進みます。原画に凄みもありました。ぐっと引き込まれます。

荒木飛呂彦も作品を発表しています。タイトルは「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」です。ジョジョでお馴染みの岸辺。彼自身の設定も漫画家です。アパートに下宿し、間借り人の女性と出会い、親しみを覚えていく。そこから物語が始まります。しかしひょんなことから彼女は姿を消してしまいました。10年後、彼女の語った一枚の絵を思い出します。それを探すべくルーヴルへと赴く。2010年の作品です。実際に荒木がルーブルに取材して描きました。

ラストは「時空を超えて」です。手書きのほか、デジタルも登場。五十嵐大介、寺田克也、ヤマザキマリ、坂本眞一らの作品が、時に映像やパネルを用いて紹介されています。

何かと漫画に疎い私ではありますが、いずれの作品にも簡単なあらすじが付いていました。話の内容を追うのにさほど不自由しません。

ちなみにルーヴルNo.9のNo.9とは、同国でバンド・デシネが9番目の芸術に位置付けられていることに由来します。ほかは建築、彫刻、絵画、音楽、文学(詩)、演劇、映画、メディア芸術です。バンド・デシネは20世紀後半、特に60〜70年代にかけて定着しました。90年代以降は研究書や専門誌も発行されているそうです。

何かと人気の漫画ではありますが、場内は思いの外に空いていました。同じく森ビル内のジブリ展は1時間を超える待機列が発生していましたが、ルーヴルNo.9に関しては混雑とはほぼ無縁です。スムーズに見られました。

原画類の撮影は一切出来ません。一部パネルのみOKでした。

[ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術 巡回スケジュール]

大阪:グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ 2016年12月1日(木)〜2017年1月29日(日)

福岡:会場未定 2017年4~5月開催予定

名古屋:松坂屋美術館 2017年7月15日(土)〜9月3日(日)

9月25日までの開催です。なお東京展終了後、大阪、福岡、名古屋の各会場へと巡回します。

「ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術」(@no9manga) 森アーツセンターギャラリー

会期:7月22日(金)〜9月25日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~20:00

*入館は閉館時間の30分前まで。

料金:一般1800(1500)円、高校・大学生1200(1000)円、小学・中学生600(400)円。未就学児は無料。

*( )内は15名以上の団体料金

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「伊藤晴雨 幽霊画展」 江戸東京博物館

江戸東京博物館

「伊藤晴雨 幽霊画展」

8/11~9/25

江戸東京博物館で開催中の「伊藤晴雨 幽霊画展」を見てきました。

大正から昭和にかけて活動した画家、伊藤晴雨。つとに幽霊画を得意としていました。

さて晴雨、何も幽霊画だけで生計を立てていたわけではありません。と言うのも、幼少期には琳派の系譜を継ぐ絵師に手習いを受け、後はほぼ独学で新聞挿絵などを学んでいたのです。

20代で芝居小屋の看板絵描きとしてデビュー。さらに新聞社で連載小説の挿絵を担当します。

「演藝畫報」第六年第九号・第八年第九号 大正元年(1912)年8月・大正3年(1914)年9月

よってはじまりは演芸雑誌の挿絵でした。時は大正元年。晴雨はこの年から大正6年まで挿絵や絵入りの演出記録を描きます。その表現は実に細かい。特に人物の動きや表情を巧みに表しています。早くも劇画として完成しています。

伊藤晴雨「明治時代の寄席」 昭和33(1958)年 江戸東京博物館

落語家の真打昇進を祝って配られたという扇子絵も美しい。舞台は寄席。木版です。寄席の建物の前にシルエット状の人々が集います。明治時代の様子を再現して描きました。

そもそも晴雨は江戸時代の風俗や文化に深い関心を寄せていました。持ち前の高い観察眼もあったことでしょう。かの時代への考証にも抜かりはありません。

その一つの結実した形が「いろは引 江戸と東京風俗野史」です。全6巻。江戸時代の伝説、信仰、生活用品、建具、娯楽など、ありとあらゆる文化や文物を描いています。

伊藤晴雨「いろは引 江戸と東京風俗野史」巻の三 昭和5(1930)年

これが大変に実証的で面白い。例えば巻の三です。描かれたのは無数の提灯や灯篭。つまり当時の照明器具です。御用と記された提灯などもあります。用途や使い方についても触れているのでしょうか。いずれの図解も解説付きでした。

伊藤晴雨「いろは引 江戸と東京風俗野史」巻の四 昭和8(1931)年

巻の四は商人がテーマです。行商人や屋台、さらに売り物などをコマ割りで描いています。中には掛け声も記されています。臨場感もあるのではないでしょうか。

伊藤晴雨「いろは引 江戸と東京風俗野史」巻の一 昭和4(1929)年

巻の一は風景でした。名所や見世物、それに障子などの建具もあります。また晴雨は演芸に詳しかったことから、舞台美術にも携わったそうです。よってここでも材質や構造について言及。舞台の関係者が見ても参考になるように工夫されています。

「いろは引」パネル展示

なお「ひろは引」は冊子の形態です。全ての面を開くことは叶いません。そのため一部はパネルで参照されていました。

さてメインはもちろん幽霊画です。全19点。いずれもかつて落語家の柳家小が収集し、後に谷中の全生庵に寄贈されたコレクションでした。

晴雨の幽霊画は時に凄みがありますが、それも先の時代考証や高い画力を見れば納得し得るというもの。晴雨自身も詳しかった落語や怪談に登場する幽霊も少なくありません。

特設コーナー「幽霊が美しいースタジオジブリ鈴木敏夫の眼」

特設コーナーとしてスタジオジブリの鈴木敏夫がピックアップした幽霊画の展示もありました。晴雨に対する評価をひっくり返したいとの熱いコメントも寄せています。

伊藤晴雨「維新前四季往来之図屏風」 昭和32(1957)年

さらに晴雨が原画を描いた手ぬぐいや晩年の風俗図こと「維新前四季往来之図屏風」なども目を引きます。ともすると現代、晴雨は幽霊画家としてだけ認知されていないかもしれませんが、風俗画家としての幅広い業績も追うことも出来ました。

「伊藤晴雨 幽霊画展」会場風景

会場は常設展示室内5階の企画展示室。小さなスペースです。特別展ではありません。とは言え、これまで散発的にしか接してこなかった晴雨の幽霊画をまとめて見られたのは収穫でした。

会場内、一部作品の撮影が出来ました。9月25日まで開催されています。

「伊藤晴雨 幽霊画展」 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:8月11日(木・祝)~9月25日(日)

時間:9:30~17:30

*土曜は19:30まで開館。

*7月29日から9月10日までの金曜、土曜は21時まで開館。但し9月2日、9月3日を除く。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:8月22日(月)、8月29日(月)、9月5日(月)。

料金:一般600(480)円、大学生・専門学生480(380)円、中学生(都外)・高校生・65歳以上300(240)円。中学生(都内)・小学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*特別展開催中は共通観覧券あり・

*毎月第3水曜日(シルバーデー)は65歳以上が無料。

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

「伊藤晴雨 幽霊画展」

8/11~9/25

江戸東京博物館で開催中の「伊藤晴雨 幽霊画展」を見てきました。

大正から昭和にかけて活動した画家、伊藤晴雨。つとに幽霊画を得意としていました。

さて晴雨、何も幽霊画だけで生計を立てていたわけではありません。と言うのも、幼少期には琳派の系譜を継ぐ絵師に手習いを受け、後はほぼ独学で新聞挿絵などを学んでいたのです。

20代で芝居小屋の看板絵描きとしてデビュー。さらに新聞社で連載小説の挿絵を担当します。

「演藝畫報」第六年第九号・第八年第九号 大正元年(1912)年8月・大正3年(1914)年9月

よってはじまりは演芸雑誌の挿絵でした。時は大正元年。晴雨はこの年から大正6年まで挿絵や絵入りの演出記録を描きます。その表現は実に細かい。特に人物の動きや表情を巧みに表しています。早くも劇画として完成しています。

伊藤晴雨「明治時代の寄席」 昭和33(1958)年 江戸東京博物館

落語家の真打昇進を祝って配られたという扇子絵も美しい。舞台は寄席。木版です。寄席の建物の前にシルエット状の人々が集います。明治時代の様子を再現して描きました。

そもそも晴雨は江戸時代の風俗や文化に深い関心を寄せていました。持ち前の高い観察眼もあったことでしょう。かの時代への考証にも抜かりはありません。

その一つの結実した形が「いろは引 江戸と東京風俗野史」です。全6巻。江戸時代の伝説、信仰、生活用品、建具、娯楽など、ありとあらゆる文化や文物を描いています。

伊藤晴雨「いろは引 江戸と東京風俗野史」巻の三 昭和5(1930)年

これが大変に実証的で面白い。例えば巻の三です。描かれたのは無数の提灯や灯篭。つまり当時の照明器具です。御用と記された提灯などもあります。用途や使い方についても触れているのでしょうか。いずれの図解も解説付きでした。

伊藤晴雨「いろは引 江戸と東京風俗野史」巻の四 昭和8(1931)年

巻の四は商人がテーマです。行商人や屋台、さらに売り物などをコマ割りで描いています。中には掛け声も記されています。臨場感もあるのではないでしょうか。

伊藤晴雨「いろは引 江戸と東京風俗野史」巻の一 昭和4(1929)年

巻の一は風景でした。名所や見世物、それに障子などの建具もあります。また晴雨は演芸に詳しかったことから、舞台美術にも携わったそうです。よってここでも材質や構造について言及。舞台の関係者が見ても参考になるように工夫されています。

「いろは引」パネル展示

なお「ひろは引」は冊子の形態です。全ての面を開くことは叶いません。そのため一部はパネルで参照されていました。

さてメインはもちろん幽霊画です。全19点。いずれもかつて落語家の柳家小が収集し、後に谷中の全生庵に寄贈されたコレクションでした。

晴雨の幽霊画は時に凄みがありますが、それも先の時代考証や高い画力を見れば納得し得るというもの。晴雨自身も詳しかった落語や怪談に登場する幽霊も少なくありません。

特設コーナー「幽霊が美しいースタジオジブリ鈴木敏夫の眼」

特設コーナーとしてスタジオジブリの鈴木敏夫がピックアップした幽霊画の展示もありました。晴雨に対する評価をひっくり返したいとの熱いコメントも寄せています。

伊藤晴雨「維新前四季往来之図屏風」 昭和32(1957)年

さらに晴雨が原画を描いた手ぬぐいや晩年の風俗図こと「維新前四季往来之図屏風」なども目を引きます。ともすると現代、晴雨は幽霊画家としてだけ認知されていないかもしれませんが、風俗画家としての幅広い業績も追うことも出来ました。

「伊藤晴雨 幽霊画展」会場風景

会場は常設展示室内5階の企画展示室。小さなスペースです。特別展ではありません。とは言え、これまで散発的にしか接してこなかった晴雨の幽霊画をまとめて見られたのは収穫でした。

会場内、一部作品の撮影が出来ました。9月25日まで開催されています。

「伊藤晴雨 幽霊画展」 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:8月11日(木・祝)~9月25日(日)

時間:9:30~17:30

*土曜は19:30まで開館。

*7月29日から9月10日までの金曜、土曜は21時まで開館。但し9月2日、9月3日を除く。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:8月22日(月)、8月29日(月)、9月5日(月)。

料金:一般600(480)円、大学生・専門学生480(380)円、中学生(都外)・高校生・65歳以上300(240)円。中学生(都内)・小学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*特別展開催中は共通観覧券あり・

*毎月第3水曜日(シルバーデー)は65歳以上が無料。

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

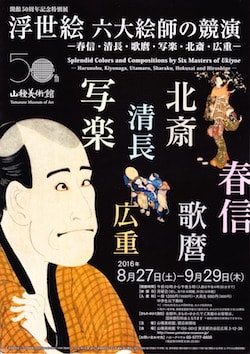

「浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」 山種美術館

山種美術館

「山種美術館コレクション名品選2 浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」

8/27~9/29

山種美術館で開催中の「浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」を見てきました。

近代日本画や江戸絵画のコレクションで定評のある山種美術館。浮世絵の優品も一定数所蔵していることはあまり知られていません。

2010年、広尾への移転開館を記念して行われた「浮世絵入門」以来の浮世絵コレクション展です。出品は全86点。タイトルが示すように六大絵師、すなわち春信、清長、歌麿、写楽、北斎、広重を網羅しています。

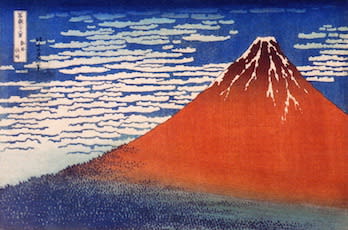

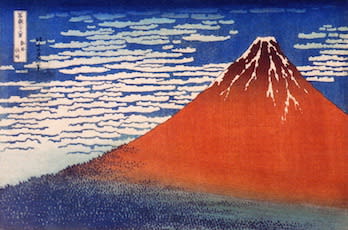

葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」 1830(文政13)年頃

冒頭は北斎、「冨嶽三十六景 凱風快晴」こと赤富士でした。雲の靡く青空の中、敢然とそびえ立つ富士山。青と朱のコントラストが美しい。青はプルシアンブルーです。ベロ藍とも呼ばれていました。

春信は3点です。「柿の実とり」では二人の男女が柿の実をもぎ取ろうとしています。一人、下で背負うのは男。一見、女性にも見えますが、髪型から男と分かります。一方で上に乗って柿に手を伸ばすのは少女です。とすれば二人は恋人かもしれません。いずれも線が細く、表現は繊細です。春信らしい中性的な人物描写を見ることが出来ました。

鳥居清長「風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人」 1784(天明4)年頃

清長も3点、得意の八頭身の美人画です。「風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人」も艶やかで美しい。帽子の部分に色のムラがありますが、これは板ぼかしと呼ばれる技法を使っています。また着物はやや透けています。ごま摺です。ざらついた感触を生むため、主に夏物衣装を表す際に用いられるそうです。

喜多川歌麿「青楼七小町 鶴屋内 篠原」 1794-95(寛政6-7)年頃

歌麿では「青楼七小町 鶴屋内 篠原」が見事でした。なにやら涼しげな様子で髪の毛をたくし上げた女性。髪の生え際の描写が繊細です。毛割です。まるで鳥の羽が連なるかのようです。よほど技巧に長けた彫師が手がけたのではないでしょうか。

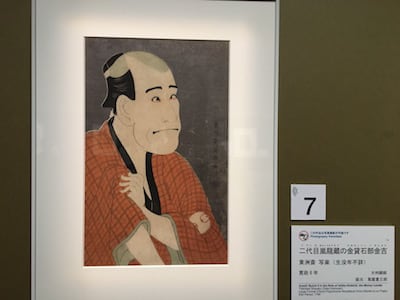

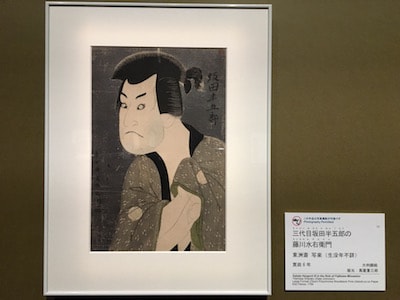

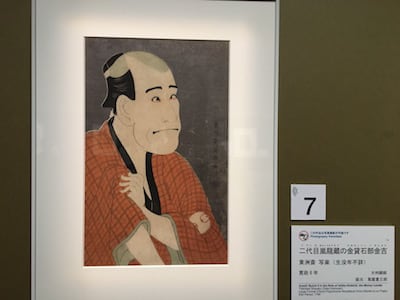

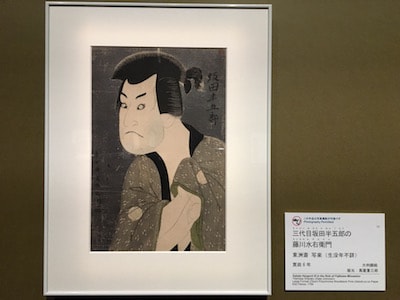

東洲斎写楽「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」 1794(寛政6)年

写楽は3点です。うち2点の大首絵は撮影が可能でした。

東洲斎写楽「三代目坂田半五郎の藤川水右衛門」 1794(寛政6)年

「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」と「三代目坂田半五郎の藤川水右衛門」です。雲母の剥落が殆どありません。状態は極めて良好です。への字口で青い髭らしき染みも見えます。モデルの息遣いが伝わるかのようです。

主役は広重です。とするのも「東海道五拾三次」が全点揃い踏み。保永堂版で計56点です。題字の記された扉も含みます。

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 日本橋・朝之景」 1833-36(天保4-7)年頃

さすがに有名な「東海道五拾三次」です。ほかの展覧会などでも見る機会は少なくありません。とは言え、山種コレクションには初摺りが多いのがポイントです。例えば出発地の「日本橋・朝之景」。空の雲が左右に浮いています。これが初摺りの特徴です。後の摺りでは省略されることが多いそうです。

「原・朝之富士」も面白い。富士が高くそびえていますが、絵の枠を飛び越しています。おそらくは富士の大きさを強調するゆえの広重のアイデアなのでしょう。

無駄彫りという言葉を初めて聞きました。「見附・天竜川図」に注目です。天竜川の渡る舟が描かれていますが、奥の森のシルエットの部分に二本の横線が刻み込まれています。これが無駄彫りです。無駄とあるように本来的には不要な線です。よって次の摺りからは消されています。つまり初摺りにしか残っていません。

幾つかの作品では広重がいわゆる元ネタに使ったとされる「東海道名所図会」の参照もありました。ちなみに今回の展示、総じて解説パネルが詳細です。浮世絵の技法、また美人画の変遷や江戸のペット事情など、当時の風俗を示すコラムもあります。浮世絵への理解も深まりました。

広重では「雪月花之内」シリーズの3点も魅惑的でした。うち1点は「阿波鳴門之風景」。鳴門の渦潮を高い地点から描いています。遠くに浮かぶのが淡路島です。パノラマ的で雄大。透視図法を用いています。そして鳴門が雪月花の中の花に当たります。しかしどこにも花はありません。ようは渦潮を花に見立てているわけです。

「もっと知りたい歌川広重/内藤正人/東京美術」

「もっと知りたい歌川広重/内藤正人/東京美術」

「東海道五拾三次」の割合が高いため、六大絵師とは言えども、半数以上は広重画が占めています。しかしながら状態の良い作品ばかり。十分に楽しめました。

初日の午後に出かけましたが、館内はなかなか賑わっていました。会期は1ヶ月。展示替えはありません。

9月29日まで開催されています。

「開館50周年記念特別展 山種美術館コレクション名品選2 浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:8月27日(土)~9月29日(木)

休館:月曜日。(但し9/19は開館、9/20は休館)

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの・ゆかた割引:きものやゆかたで来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

「山種美術館コレクション名品選2 浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」

8/27~9/29

山種美術館で開催中の「浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」を見てきました。

近代日本画や江戸絵画のコレクションで定評のある山種美術館。浮世絵の優品も一定数所蔵していることはあまり知られていません。

2010年、広尾への移転開館を記念して行われた「浮世絵入門」以来の浮世絵コレクション展です。出品は全86点。タイトルが示すように六大絵師、すなわち春信、清長、歌麿、写楽、北斎、広重を網羅しています。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」 1830(文政13)年頃

冒頭は北斎、「冨嶽三十六景 凱風快晴」こと赤富士でした。雲の靡く青空の中、敢然とそびえ立つ富士山。青と朱のコントラストが美しい。青はプルシアンブルーです。ベロ藍とも呼ばれていました。

春信は3点です。「柿の実とり」では二人の男女が柿の実をもぎ取ろうとしています。一人、下で背負うのは男。一見、女性にも見えますが、髪型から男と分かります。一方で上に乗って柿に手を伸ばすのは少女です。とすれば二人は恋人かもしれません。いずれも線が細く、表現は繊細です。春信らしい中性的な人物描写を見ることが出来ました。

鳥居清長「風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人」 1784(天明4)年頃

清長も3点、得意の八頭身の美人画です。「風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人」も艶やかで美しい。帽子の部分に色のムラがありますが、これは板ぼかしと呼ばれる技法を使っています。また着物はやや透けています。ごま摺です。ざらついた感触を生むため、主に夏物衣装を表す際に用いられるそうです。

喜多川歌麿「青楼七小町 鶴屋内 篠原」 1794-95(寛政6-7)年頃

歌麿では「青楼七小町 鶴屋内 篠原」が見事でした。なにやら涼しげな様子で髪の毛をたくし上げた女性。髪の生え際の描写が繊細です。毛割です。まるで鳥の羽が連なるかのようです。よほど技巧に長けた彫師が手がけたのではないでしょうか。

東洲斎写楽「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」 1794(寛政6)年

写楽は3点です。うち2点の大首絵は撮影が可能でした。

東洲斎写楽「三代目坂田半五郎の藤川水右衛門」 1794(寛政6)年

「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」と「三代目坂田半五郎の藤川水右衛門」です。雲母の剥落が殆どありません。状態は極めて良好です。への字口で青い髭らしき染みも見えます。モデルの息遣いが伝わるかのようです。

主役は広重です。とするのも「東海道五拾三次」が全点揃い踏み。保永堂版で計56点です。題字の記された扉も含みます。

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 日本橋・朝之景」 1833-36(天保4-7)年頃

さすがに有名な「東海道五拾三次」です。ほかの展覧会などでも見る機会は少なくありません。とは言え、山種コレクションには初摺りが多いのがポイントです。例えば出発地の「日本橋・朝之景」。空の雲が左右に浮いています。これが初摺りの特徴です。後の摺りでは省略されることが多いそうです。

「原・朝之富士」も面白い。富士が高くそびえていますが、絵の枠を飛び越しています。おそらくは富士の大きさを強調するゆえの広重のアイデアなのでしょう。

無駄彫りという言葉を初めて聞きました。「見附・天竜川図」に注目です。天竜川の渡る舟が描かれていますが、奥の森のシルエットの部分に二本の横線が刻み込まれています。これが無駄彫りです。無駄とあるように本来的には不要な線です。よって次の摺りからは消されています。つまり初摺りにしか残っていません。

幾つかの作品では広重がいわゆる元ネタに使ったとされる「東海道名所図会」の参照もありました。ちなみに今回の展示、総じて解説パネルが詳細です。浮世絵の技法、また美人画の変遷や江戸のペット事情など、当時の風俗を示すコラムもあります。浮世絵への理解も深まりました。

広重では「雪月花之内」シリーズの3点も魅惑的でした。うち1点は「阿波鳴門之風景」。鳴門の渦潮を高い地点から描いています。遠くに浮かぶのが淡路島です。パノラマ的で雄大。透視図法を用いています。そして鳴門が雪月花の中の花に当たります。しかしどこにも花はありません。ようは渦潮を花に見立てているわけです。

「もっと知りたい歌川広重/内藤正人/東京美術」

「もっと知りたい歌川広重/内藤正人/東京美術」「東海道五拾三次」の割合が高いため、六大絵師とは言えども、半数以上は広重画が占めています。しかしながら状態の良い作品ばかり。十分に楽しめました。

初日の午後に出かけましたが、館内はなかなか賑わっていました。会期は1ヶ月。展示替えはありません。

9月29日まで開催されています。

「開館50周年記念特別展 山種美術館コレクション名品選2 浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:8月27日(土)~9月29日(木)

休館:月曜日。(但し9/19は開館、9/20は休館)

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの・ゆかた割引:きものやゆかたで来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ピーター・ラビット展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーター・ラビット展」

8/9~10/11

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーター・ラビット展」を見てきました。

シリーズ累計2億5000万冊を超え、全世界で愛されているピーターラビット。今年、原作者のビアトリクス・ポターが生誕150周年を迎えました。

ビクトリア朝の裕福な家に生まれたビアトリクス・ポター。まずは18歳の日記でした。内容は当時の生活や自身の記録ですが、何と記述が暗号。しかも非常に難解です。結果的に解読されたのはビアトリクスの死後、15年も経ってからのことでした。

ビアトリクスは小さい頃からペットを飼い、数多くの動物たちをスケッチしていたそうです。ピーターラビット誕生のきっかけは1893年、元家庭教師の少年であるノエルに宛てた絵手紙でした。直筆の手紙の写しも展示されています。

ビアトリクス・ポター 素描「ピーターラビット」 英国ナショナル・トラスト

最大の見所は「ピーターラビットのおはなし」の私家版の原画です。時は1901年。全部で44枚です。当時は自費出版でした。ほか私家版のためのインク画や素描も並んでいます。特に素描が興味深い。かなり写実的です。ウサギの丸まった身体や毛並みまでが細かに表されています。当時は博物学の隆盛の時代でした。ビアトリクスも先のペットだけではなく、キノコなどの観察にも熱心に取り組んでいたそうです。そうした観察眼あってこそのピーターラビットかもしれません。

ビアトリクス・ポター 私家版「ピーターラビットのおはなし」の挿絵のためのインク画 英国ナショナル・トラスト

ちなみに私家版が全点揃うのは日本で初めてのことです。さらに翌年には初版を刊行。予約のみで完売します。その後は2年で5万部に達しました。大変な注目を浴びていたようです。ビアトリクスは一躍、人気の絵本作家となりました。

ビアトリクス・ポター 「ベンジャミン バニーのおはなし」の挿絵のための水彩画 英国ナショナル・トラスト

展示の大半を占めるのはピーターラビットの各シリーズのための挿絵原画です。さすがは水彩の国だけあり、ともかく色に瑞々しい水彩の小品が多い。中でもピータのいとこのベンジャミンを描いた「ベンジャミン・バニーのおはなし」などは惹かれる方も多いかもしれません。

ビアトリクスの生み出した絵本シリーズは膨大です。実のところ初めて知る作品も少なくありませんが、各々に簡単な解説パネルも付随。大まかなストーリーを追うことも出来ます。さらに嬉しいのは「早わかりピーターラビット」ならぬキャラクターの関係図です。ピーターとの関係などが絵入りで一覧出来ます。

ビアトリクス・ポター 1929年用「ピーターラビットの暦本」の挿絵のための水彩画 英国ナショナル・トラスト

変わったところでは「ピーターラビットの塗り絵帖」や「ピーターラビットの暦」も面白いのではないでしょうか。暦本は1929年の作品です。原画の来日は初めてでもあります。

ビアトリクスが愛したのは湖水地方です。特にウィンダミア近郊にある小村、ニア・ソーリーでした。ここに彼女は1905年、農場のヒルトップを購入。ロンドンと度々行き来しながら経営するとともに、自然や動物に触れながら、絵本のインスピレーションを得ます。また自然環境保護活動にも参加していたそうです。

そのニア・ソーリーでの生活を浮かび上がらせるブーズがありました。ヒルトップハウスの再現展示です。ここではビアトリクスゆかりの文物を紹介。愛用の木靴やメガネをはじめ、スケッチブックや絵付けの皿に絵具箱、それにウサギを描いたグリーティングカードなどが展示されています。また農場経営の足跡を示す資料でしょうか。芋の品評会のための賞状なども出ていました。

興味深いのはシュタイフ社によるピーターラビットのぬいぐるみです。ビアトリクスは手作りでぬいぐるみを制作。そのデザインを商標として登録します。こうした絵本のキャラクターのぬいぐるみで登録を受けたのはビアトリクスが初めてのことだそうです。なかなか戦略的ではないでしょうか。

ピーターラビットが日本にもたらされたのは1910年前後。かなり早い段階で日本語訳が世に出回ります。うち最初期とされるのが1906年の「お伽小説 悪戯な小兎」です。さらに1915年には「幼年の友」なる雑誌に「ピータロー兎」が掲載されます。そうした当時の資料もあわせて展示されていました。

ビアトリクス・ポター 「ベンジャミン バニーのおはなし」の挿絵のための水彩画 英国ナショナル・トラスト

会期第1周目の祝日に行きましたが、館内はなかなか賑わっていました。原画はいずれも小さな作品ばかりです。近くに寄れなければ見られません。僅かとはいえ、最前列確保のための列も発生していました。

「ピーターラビットのおはなし/ビアトリクス・ポター/福音館書店」

「ピーターラビットのおはなし/ビアトリクス・ポター/福音館書店」

人気のピータ・ラビットです。会期後半に向けて混雑も予想されます。時間に余裕をもってお出かけ下さい。

物販コーナーが通常の2倍以上のスペースでした。ぬいぐるみやトートバックなど限定グッズも少なくありません。こちらも盛況でした。

10月11日まで開催されています。

「ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーター・ラビット展」(@petergengaten) Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:8月9日(火)~10月11日(火)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生900(700)円、中学・小学生600(400)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

「ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーター・ラビット展」

8/9~10/11

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーター・ラビット展」を見てきました。

シリーズ累計2億5000万冊を超え、全世界で愛されているピーターラビット。今年、原作者のビアトリクス・ポターが生誕150周年を迎えました。

ビクトリア朝の裕福な家に生まれたビアトリクス・ポター。まずは18歳の日記でした。内容は当時の生活や自身の記録ですが、何と記述が暗号。しかも非常に難解です。結果的に解読されたのはビアトリクスの死後、15年も経ってからのことでした。

ビアトリクスは小さい頃からペットを飼い、数多くの動物たちをスケッチしていたそうです。ピーターラビット誕生のきっかけは1893年、元家庭教師の少年であるノエルに宛てた絵手紙でした。直筆の手紙の写しも展示されています。

ビアトリクス・ポター 素描「ピーターラビット」 英国ナショナル・トラスト

最大の見所は「ピーターラビットのおはなし」の私家版の原画です。時は1901年。全部で44枚です。当時は自費出版でした。ほか私家版のためのインク画や素描も並んでいます。特に素描が興味深い。かなり写実的です。ウサギの丸まった身体や毛並みまでが細かに表されています。当時は博物学の隆盛の時代でした。ビアトリクスも先のペットだけではなく、キノコなどの観察にも熱心に取り組んでいたそうです。そうした観察眼あってこそのピーターラビットかもしれません。

ビアトリクス・ポター 私家版「ピーターラビットのおはなし」の挿絵のためのインク画 英国ナショナル・トラスト

ちなみに私家版が全点揃うのは日本で初めてのことです。さらに翌年には初版を刊行。予約のみで完売します。その後は2年で5万部に達しました。大変な注目を浴びていたようです。ビアトリクスは一躍、人気の絵本作家となりました。

ビアトリクス・ポター 「ベンジャミン バニーのおはなし」の挿絵のための水彩画 英国ナショナル・トラスト

展示の大半を占めるのはピーターラビットの各シリーズのための挿絵原画です。さすがは水彩の国だけあり、ともかく色に瑞々しい水彩の小品が多い。中でもピータのいとこのベンジャミンを描いた「ベンジャミン・バニーのおはなし」などは惹かれる方も多いかもしれません。

ビアトリクスの生み出した絵本シリーズは膨大です。実のところ初めて知る作品も少なくありませんが、各々に簡単な解説パネルも付随。大まかなストーリーを追うことも出来ます。さらに嬉しいのは「早わかりピーターラビット」ならぬキャラクターの関係図です。ピーターとの関係などが絵入りで一覧出来ます。

ビアトリクス・ポター 1929年用「ピーターラビットの暦本」の挿絵のための水彩画 英国ナショナル・トラスト

変わったところでは「ピーターラビットの塗り絵帖」や「ピーターラビットの暦」も面白いのではないでしょうか。暦本は1929年の作品です。原画の来日は初めてでもあります。

ビアトリクスが愛したのは湖水地方です。特にウィンダミア近郊にある小村、ニア・ソーリーでした。ここに彼女は1905年、農場のヒルトップを購入。ロンドンと度々行き来しながら経営するとともに、自然や動物に触れながら、絵本のインスピレーションを得ます。また自然環境保護活動にも参加していたそうです。

そのニア・ソーリーでの生活を浮かび上がらせるブーズがありました。ヒルトップハウスの再現展示です。ここではビアトリクスゆかりの文物を紹介。愛用の木靴やメガネをはじめ、スケッチブックや絵付けの皿に絵具箱、それにウサギを描いたグリーティングカードなどが展示されています。また農場経営の足跡を示す資料でしょうか。芋の品評会のための賞状なども出ていました。

興味深いのはシュタイフ社によるピーターラビットのぬいぐるみです。ビアトリクスは手作りでぬいぐるみを制作。そのデザインを商標として登録します。こうした絵本のキャラクターのぬいぐるみで登録を受けたのはビアトリクスが初めてのことだそうです。なかなか戦略的ではないでしょうか。

ピーターラビットが日本にもたらされたのは1910年前後。かなり早い段階で日本語訳が世に出回ります。うち最初期とされるのが1906年の「お伽小説 悪戯な小兎」です。さらに1915年には「幼年の友」なる雑誌に「ピータロー兎」が掲載されます。そうした当時の資料もあわせて展示されていました。

ビアトリクス・ポター 「ベンジャミン バニーのおはなし」の挿絵のための水彩画 英国ナショナル・トラスト

会期第1周目の祝日に行きましたが、館内はなかなか賑わっていました。原画はいずれも小さな作品ばかりです。近くに寄れなければ見られません。僅かとはいえ、最前列確保のための列も発生していました。

「ピーターラビットのおはなし/ビアトリクス・ポター/福音館書店」

「ピーターラビットのおはなし/ビアトリクス・ポター/福音館書店」人気のピータ・ラビットです。会期後半に向けて混雑も予想されます。時間に余裕をもってお出かけ下さい。

物販コーナーが通常の2倍以上のスペースでした。ぬいぐるみやトートバックなど限定グッズも少なくありません。こちらも盛況でした。

10月11日まで開催されています。

「ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーター・ラビット展」(@petergengaten) Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:8月9日(火)~10月11日(火)

休館:会期中無休。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生900(700)円、中学・小学生600(400)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「海のハンター展」 国立科学博物館

国立科学博物館

「海のハンター展ー恵み豊かな地球の未来」

7/8〜10/2

国立科学博物館で開催中の「海のハンター展ー恵み豊かな地球の未来」を見てきました。

サメにカジキやマグロなど、海に生きる大型の捕食者たち。そうした海のハンターらを標本ほか映像などで紹介しています。

冒頭は遥か昔、約4〜5億年前にまで遡ります。古生代です。名付けて「太古の海のプレデター」。ダンクルオステウスは古生代デボン紀に生息していました。強靭なアゴを備えています。獲物の骨も砕いたそうです。かつての魚の生態系の頂点にあったとも言われています。

「ショニサウルス 頭骨」(レプリカ) 三畳期後期 北九州市立自然史・歴史博物館

このアゴの存在こそ海のハンターを特徴付けるポイントです。中生代のショニサウルスはどうでしょうか。長い鼻をのばした顔面。やはり大きなアゴです。ぱっくりと口を開けています。

「クレトオキシリナ」(化石) 中生代 白亜紀後期 北九州市立自然史・歴史博物館

クレトオキシリナの化石も興味深い。ホホジロザメの祖先です。時は中生代。サメやエイの骨格は軟骨のため、全身の化石があまり残っていません。珍しい標本でもあります。

「カルカロドン・メガロドン」(模型) 新生代 国立科学博物館

新生代に史上最大のサメが登場しました。カルカロドン・メガロドンです。見るも巨大な復元模型。13メートルはあったと考えられています。メガロドンが強烈なのは噛む力です。一本の歯にかかる力は約18トン。想像もつきませんが、ホオジロザメの1.8トンの10倍にあたります。もちろん歯自体も鋭い。狙われたらひとたまりもありません。

「モササウルス類噛み痕のあるアンモナイト」(化石) 中生代

この噛むに関しての面白い資料がありました。アンモナイトの化石です。写真では分かりにくいかもしれませんが、表面に丸い穴がいくつかあいています。これが噛み痕です。噛んだ主はモササウルスです。時代は白亜紀。鋭い歯を持った海生爬虫類の一種でした。なお噛み痕説については異論もあり、巻貝のカサガイが削り込んだのではないかという指摘があるそうです。今後の研究の進展も待たれます。

さて現代と時を進めましょう。ここでは海を深海、極域、外洋、浅海の4つに分類。それぞれの海域ごとに捕食者ことハンターの標本を展示しています。

深海では小さなハンターが目立ちます。一般的に深海とは水深200メートル以下。より深い場所では太陽の光も届きません。さらに水圧が高く、水温は低い。フウセンウナギやビワアンコウなど独特の形状の生き物も少なくありません。

「ミナミゾウアザラシ」 国立科学博物館

ハンターは何も魚類に留まりません。例えば極域のアザラシです。特に大きいのがミナミゾウアザラシ。体長は約6メートル。南極に生息しています。アザラシ類とアシカ類最大の生き物です。顔にはどことなく愛嬌もあります。堂々たる巨体を見せつけていました。

ハンターの主役はサメです。全8目25種。通称「サメラボ」に一堂に会しています。

サメは捕食に際し、まず聴覚で音を聴き、嗅覚で匂いを確かめ、側線感覚で振動をキャッチしたのち、視覚で獲物を捉えるそうです。さらに獲物の電磁気も感じとることが出来ます。聴覚は数キロ先にまで及びます。捕食の一つをとっても複雑なプロセスを経る必要があるわけです。

「アカウミガメ」 国立科学博物館

浅海で何より目をひくのはウミガメでした。基本的には雑食ながらも、種によって好みが異なります。アカウミガメは肉食です。貝なども嚙み砕くそうです。一方でアオウミガメは草食です。海藻や海草を刈り取って食べます。ほかにはクラゲなどの浮遊生物も餌の一つです。クラゲといえば毒がありますが、ウミガメの口腔や食道は角質で覆われているため、あまり影響を受けることがありません。進化のプロセスでそうさせたのでしょうか。

「ホホジロザメ」 国立科学博物館

目玉はホホジロザメの成魚の液浸標本でした。全長3メートル。映画ジョーズのモデルでもお馴染みの生き物です。目を見開き、口を開けた姿は恐ろしい。歯は三角形をしています。この標本は2014年、沖縄県の本部町近海で網に引っかかって死んでいた個体です。後に沖縄美ら海財団へ提供。さらに科博が研究用の標本として作成しました。日本初の公開です。

ほか捕食のテクニックや人のハンター、すなわち漁業に関する展示もあります。科博が得意とする標本目白押しの海のハンター展。なかなか楽しめました。

夏休み最後の日曜、28日に出かけましたが、場内は家族連れで大盛況。かなり混雑していました。今のところ入場規制などは行われていないようですが、金曜夜の夜間開館なども狙い目となるかもしれません。

10月2日まで開催されています。

「海のハンター展ー恵み豊かな地球の未来」(@umihun) 国立科学博物館

会期:7月8日(金)~10月2日(日)

休館:7月11日(月)、19日(火)、9月5日(月)、12日(月)、20日(火)

時間:9:00~17:00。

*金曜日は20時まで。

*土曜日開館時間延長:9月3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日(土)、10月1日(土)は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生1600(1400)円、小・中・高校生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

「海のハンター展ー恵み豊かな地球の未来」

7/8〜10/2

国立科学博物館で開催中の「海のハンター展ー恵み豊かな地球の未来」を見てきました。

サメにカジキやマグロなど、海に生きる大型の捕食者たち。そうした海のハンターらを標本ほか映像などで紹介しています。

冒頭は遥か昔、約4〜5億年前にまで遡ります。古生代です。名付けて「太古の海のプレデター」。ダンクルオステウスは古生代デボン紀に生息していました。強靭なアゴを備えています。獲物の骨も砕いたそうです。かつての魚の生態系の頂点にあったとも言われています。

「ショニサウルス 頭骨」(レプリカ) 三畳期後期 北九州市立自然史・歴史博物館

このアゴの存在こそ海のハンターを特徴付けるポイントです。中生代のショニサウルスはどうでしょうか。長い鼻をのばした顔面。やはり大きなアゴです。ぱっくりと口を開けています。

「クレトオキシリナ」(化石) 中生代 白亜紀後期 北九州市立自然史・歴史博物館

クレトオキシリナの化石も興味深い。ホホジロザメの祖先です。時は中生代。サメやエイの骨格は軟骨のため、全身の化石があまり残っていません。珍しい標本でもあります。

「カルカロドン・メガロドン」(模型) 新生代 国立科学博物館

新生代に史上最大のサメが登場しました。カルカロドン・メガロドンです。見るも巨大な復元模型。13メートルはあったと考えられています。メガロドンが強烈なのは噛む力です。一本の歯にかかる力は約18トン。想像もつきませんが、ホオジロザメの1.8トンの10倍にあたります。もちろん歯自体も鋭い。狙われたらひとたまりもありません。

「モササウルス類噛み痕のあるアンモナイト」(化石) 中生代

この噛むに関しての面白い資料がありました。アンモナイトの化石です。写真では分かりにくいかもしれませんが、表面に丸い穴がいくつかあいています。これが噛み痕です。噛んだ主はモササウルスです。時代は白亜紀。鋭い歯を持った海生爬虫類の一種でした。なお噛み痕説については異論もあり、巻貝のカサガイが削り込んだのではないかという指摘があるそうです。今後の研究の進展も待たれます。

さて現代と時を進めましょう。ここでは海を深海、極域、外洋、浅海の4つに分類。それぞれの海域ごとに捕食者ことハンターの標本を展示しています。

深海では小さなハンターが目立ちます。一般的に深海とは水深200メートル以下。より深い場所では太陽の光も届きません。さらに水圧が高く、水温は低い。フウセンウナギやビワアンコウなど独特の形状の生き物も少なくありません。

「ミナミゾウアザラシ」 国立科学博物館

ハンターは何も魚類に留まりません。例えば極域のアザラシです。特に大きいのがミナミゾウアザラシ。体長は約6メートル。南極に生息しています。アザラシ類とアシカ類最大の生き物です。顔にはどことなく愛嬌もあります。堂々たる巨体を見せつけていました。

ハンターの主役はサメです。全8目25種。通称「サメラボ」に一堂に会しています。

サメは捕食に際し、まず聴覚で音を聴き、嗅覚で匂いを確かめ、側線感覚で振動をキャッチしたのち、視覚で獲物を捉えるそうです。さらに獲物の電磁気も感じとることが出来ます。聴覚は数キロ先にまで及びます。捕食の一つをとっても複雑なプロセスを経る必要があるわけです。

「アカウミガメ」 国立科学博物館

浅海で何より目をひくのはウミガメでした。基本的には雑食ながらも、種によって好みが異なります。アカウミガメは肉食です。貝なども嚙み砕くそうです。一方でアオウミガメは草食です。海藻や海草を刈り取って食べます。ほかにはクラゲなどの浮遊生物も餌の一つです。クラゲといえば毒がありますが、ウミガメの口腔や食道は角質で覆われているため、あまり影響を受けることがありません。進化のプロセスでそうさせたのでしょうか。

「ホホジロザメ」 国立科学博物館

目玉はホホジロザメの成魚の液浸標本でした。全長3メートル。映画ジョーズのモデルでもお馴染みの生き物です。目を見開き、口を開けた姿は恐ろしい。歯は三角形をしています。この標本は2014年、沖縄県の本部町近海で網に引っかかって死んでいた個体です。後に沖縄美ら海財団へ提供。さらに科博が研究用の標本として作成しました。日本初の公開です。

ほか捕食のテクニックや人のハンター、すなわち漁業に関する展示もあります。科博が得意とする標本目白押しの海のハンター展。なかなか楽しめました。

夏休み最後の日曜、28日に出かけましたが、場内は家族連れで大盛況。かなり混雑していました。今のところ入場規制などは行われていないようですが、金曜夜の夜間開館なども狙い目となるかもしれません。

10月2日まで開催されています。

「海のハンター展ー恵み豊かな地球の未来」(@umihun) 国立科学博物館

会期:7月8日(金)~10月2日(日)

休館:7月11日(月)、19日(火)、9月5日(月)、12日(月)、20日(火)

時間:9:00~17:00。

*金曜日は20時まで。

*土曜日開館時間延長:9月3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日(土)、10月1日(土)は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生1600(1400)円、小・中・高校生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

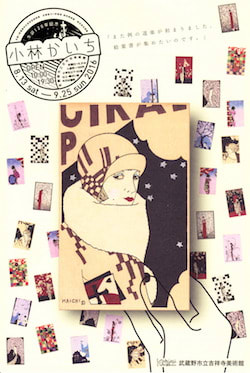

「小林かいち展」 武蔵野市立吉祥寺美術館

武蔵野市立吉祥寺美術館

「生誕120年記念 小林かいち」

8/13~9/25

武蔵野市立吉祥寺美術館で開催中の「生誕120年記念 小林かいち」を見てきました。

明治29年に京都に生まれ、木版の絵葉書や絵封筒の図案を手がけた作家、小林かいち(1896~1968)。60歳余で生涯を全うしたものの、主な制作期は大正末から昭和初期のみ。ほかの経歴なども明らかではなく、かつては「謎のデザイナー」と呼ばれたこともありました。

このところ再評価の機運が高まっているそうです。生誕120年を期しての展覧会です。出品は500点。いずれも伊香保の保科美術館のコレクションでした。

絵封筒「街燈の女」

かいちは当初、小林うたぢの名で活動。着物の図案描きなどで生計を立てていました。転機は関東大震災です。その後に新京極の土産物店「さくら井屋」より「現代的版画抒情絵葉書」を刊行。名をかいちと改めてデビューします。

そもそも大正初期から少女の間で絵葉書が流行していました。背景には私製葉書の解禁、ないしは女子の教育制度の普及などがあったそうです。コミュニケーションが盛んになったのでしょう。そこにかいちの絵葉書が火をつけます。何といっても豊かな抒情性です。夢二にも由来。大正ロマンを色濃く感じさせます。絵葉書は京土産の定番と化したのかもしれません。現代的抒情シリーズは5枚で20銭でした。コレクションのための専用アルバムなども売られていたそうです。

震災の影響も垣間見えます。例えば「祈りの夕」。女性が膝をついています。背景は紅色。細身のシルエットは確かに夢二画を思い起こさせます。震災で亡くなった方々に祈りを捧げているのでしょうか。ほかにも嘆きや涙なども画題として取り込まれました。

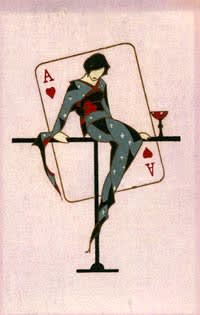

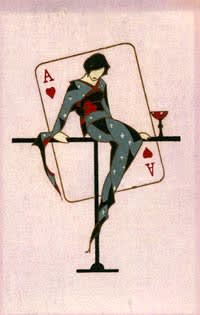

小林かいち 絵葉書「彼女の青春」

興味深いのは異国のモチーフを積極的に描いたことです。例えばピエロやトランプ、ゴンドラ、それに教会や十字架も登場します。そもそもかいちのデザインにはアール・デコや未来派の影響も少なくありません。花も外国原産のバラやスズランを好んで描いています。

特に目立つのは十字架でした。例えば「踏絵の女」です。左に大きな十字架、磔刑のキリストの姿も見えます。そこにもたれかかるのが女性です。マグダラさながらに悲しんでいます。ただし和装です。そして足元の小さな蝋燭に火が灯っています。かいちは何もキリスト教徒だったわけではありません。あくまでも儚さや祈りを表すために十字架や蝋燭を用いているわけです。

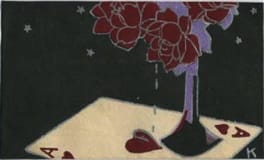

小林かいち 絵封筒「ハートと花瓶」

恋愛を示すハートも得意のモチーフです。「ハートと花瓶」に目が留まりました。ハートのエースの上の花瓶。赤やピンクの花はトランプへ雫を落としています。さも花が魂を持って涙を垂らしているかのようです。まさに抒情的と言えるのではないでしょうか。

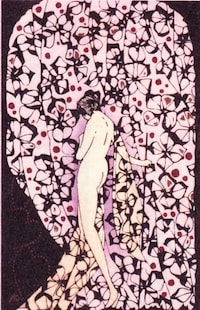

小林かいち 絵葉書「灰色のカーテン」

いずれも魅惑的なかいちのデザインです。この一点を挙げるのは難しいかもしれませんが、「灰色のカーテン」は特に目を引くのではないでしょうか。ピンクのカーテンを背に立つのは女性。珍しいヌードです。よく見ると長い十字架を手にしています。カーテンは花柄です。ほぼ画面の全てを覆い尽くします。一方で影の空間には点線でハートが描かれていました。まるで万華鏡の中を覗きこんでいるかのようです。華やかで美しい。ひょっとすると着物の意匠などを参照しているのかもしれません。

京都の舞妓や名所も描いた絵葉書もありました。「版画抒情絵葉書」のシリーズです。伝統を意識したのか、同じ抒情シリーズから現代的という言葉を除いています。「ある日の舞妓」の提灯はさくら井屋の商標。かいち自身がデザインしたそうです。名所では金閣、清水などの定番の光景を表しています。かいちは確かにアール・デコなど、洗練されたデザインも特徴ですが、時に日本の古い花鳥画のモチーフも見え隠れしています。その折衷的な表現も魅力の一つかもしれません。

小林かいち 絵封筒「女ひとり」

ちなみにかいちの活動したさくら井屋は2011年、170年の歴史をもって店を閉じたそうです。とは言え、かいちのデザイン、これからも愛され続けるに違いありません。

大正の少女の手紙文化に関する展示もありました。当時の少女雑誌なども出ています。かいちの受容の参考になりました。

「小林かいち:乙女デコ・京都モダンのデザイナー/河出書房新社」

「小林かいち:乙女デコ・京都モダンのデザイナー/河出書房新社」

カタログの発行はありませんが、ショップにてかいち関連の書籍が何種類か発売されています。中でも河出書房新社の「小林かいち 乙女デコ・京都モダンのデザイナー」が手軽でかつ内容も充実していました。図版の一部はモノクロですが、作品を網羅的に掲載されています。私も購入しました。

入館料はいつものお得な100円でした。9月25日まで開催されています。おすすめします。

「生誕120年記念 小林かいち」 武蔵野市立吉祥寺美術館(@kichi_museum)

会期:8月13日(土)~9月25日(日)

休館:8月31日(水)

時間:10:00~19:30

料金:一般100円。小学生以下・65歳以上は無料。

住所:武蔵野市吉祥寺本町1-8-16 FFビル7階

交通:JR線・京王井の頭線吉祥寺駅中央口(北口)から徒歩約3分。コピス吉祥寺A館7階。

「生誕120年記念 小林かいち」

8/13~9/25

武蔵野市立吉祥寺美術館で開催中の「生誕120年記念 小林かいち」を見てきました。

明治29年に京都に生まれ、木版の絵葉書や絵封筒の図案を手がけた作家、小林かいち(1896~1968)。60歳余で生涯を全うしたものの、主な制作期は大正末から昭和初期のみ。ほかの経歴なども明らかではなく、かつては「謎のデザイナー」と呼ばれたこともありました。

このところ再評価の機運が高まっているそうです。生誕120年を期しての展覧会です。出品は500点。いずれも伊香保の保科美術館のコレクションでした。

絵封筒「街燈の女」

かいちは当初、小林うたぢの名で活動。着物の図案描きなどで生計を立てていました。転機は関東大震災です。その後に新京極の土産物店「さくら井屋」より「現代的版画抒情絵葉書」を刊行。名をかいちと改めてデビューします。

そもそも大正初期から少女の間で絵葉書が流行していました。背景には私製葉書の解禁、ないしは女子の教育制度の普及などがあったそうです。コミュニケーションが盛んになったのでしょう。そこにかいちの絵葉書が火をつけます。何といっても豊かな抒情性です。夢二にも由来。大正ロマンを色濃く感じさせます。絵葉書は京土産の定番と化したのかもしれません。現代的抒情シリーズは5枚で20銭でした。コレクションのための専用アルバムなども売られていたそうです。

震災の影響も垣間見えます。例えば「祈りの夕」。女性が膝をついています。背景は紅色。細身のシルエットは確かに夢二画を思い起こさせます。震災で亡くなった方々に祈りを捧げているのでしょうか。ほかにも嘆きや涙なども画題として取り込まれました。

小林かいち 絵葉書「彼女の青春」

興味深いのは異国のモチーフを積極的に描いたことです。例えばピエロやトランプ、ゴンドラ、それに教会や十字架も登場します。そもそもかいちのデザインにはアール・デコや未来派の影響も少なくありません。花も外国原産のバラやスズランを好んで描いています。

特に目立つのは十字架でした。例えば「踏絵の女」です。左に大きな十字架、磔刑のキリストの姿も見えます。そこにもたれかかるのが女性です。マグダラさながらに悲しんでいます。ただし和装です。そして足元の小さな蝋燭に火が灯っています。かいちは何もキリスト教徒だったわけではありません。あくまでも儚さや祈りを表すために十字架や蝋燭を用いているわけです。

小林かいち 絵封筒「ハートと花瓶」

恋愛を示すハートも得意のモチーフです。「ハートと花瓶」に目が留まりました。ハートのエースの上の花瓶。赤やピンクの花はトランプへ雫を落としています。さも花が魂を持って涙を垂らしているかのようです。まさに抒情的と言えるのではないでしょうか。

小林かいち 絵葉書「灰色のカーテン」

いずれも魅惑的なかいちのデザインです。この一点を挙げるのは難しいかもしれませんが、「灰色のカーテン」は特に目を引くのではないでしょうか。ピンクのカーテンを背に立つのは女性。珍しいヌードです。よく見ると長い十字架を手にしています。カーテンは花柄です。ほぼ画面の全てを覆い尽くします。一方で影の空間には点線でハートが描かれていました。まるで万華鏡の中を覗きこんでいるかのようです。華やかで美しい。ひょっとすると着物の意匠などを参照しているのかもしれません。

京都の舞妓や名所も描いた絵葉書もありました。「版画抒情絵葉書」のシリーズです。伝統を意識したのか、同じ抒情シリーズから現代的という言葉を除いています。「ある日の舞妓」の提灯はさくら井屋の商標。かいち自身がデザインしたそうです。名所では金閣、清水などの定番の光景を表しています。かいちは確かにアール・デコなど、洗練されたデザインも特徴ですが、時に日本の古い花鳥画のモチーフも見え隠れしています。その折衷的な表現も魅力の一つかもしれません。

小林かいち 絵封筒「女ひとり」

ちなみにかいちの活動したさくら井屋は2011年、170年の歴史をもって店を閉じたそうです。とは言え、かいちのデザイン、これからも愛され続けるに違いありません。

大正の少女の手紙文化に関する展示もありました。当時の少女雑誌なども出ています。かいちの受容の参考になりました。

「小林かいち:乙女デコ・京都モダンのデザイナー/河出書房新社」

「小林かいち:乙女デコ・京都モダンのデザイナー/河出書房新社」カタログの発行はありませんが、ショップにてかいち関連の書籍が何種類か発売されています。中でも河出書房新社の「小林かいち 乙女デコ・京都モダンのデザイナー」が手軽でかつ内容も充実していました。図版の一部はモノクロですが、作品を網羅的に掲載されています。私も購入しました。

入館料はいつものお得な100円でした。9月25日まで開催されています。おすすめします。

「生誕120年記念 小林かいち」 武蔵野市立吉祥寺美術館(@kichi_museum)

会期:8月13日(土)~9月25日(日)

休館:8月31日(水)

時間:10:00~19:30

料金:一般100円。小学生以下・65歳以上は無料。

住所:武蔵野市吉祥寺本町1-8-16 FFビル7階

交通:JR線・京王井の頭線吉祥寺駅中央口(北口)から徒歩約3分。コピス吉祥寺A館7階。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「常設展特集 燃える東京・多摩 画家・新海覚雄の軌跡」 府中市美術館

府中市美術館

「常設展特集 燃える東京・多摩 画家・新海覚雄の軌跡」

7/16~9/11

明治37年に東京の本郷に生まれ、「戦後リアリズム美術運動を主導した」(解説より)画家、新海覚雄(しんかいかくお)。ともするとこの画家の足跡は、現在、必ずしも一般に知られているとは言えないかもしれません。

とりわけ多摩地域の社会運動に深く関わっていたそうです。その縁があっての企画なのでしょうか。新海の画業を辿る展覧会が府中市美術館で行われています。

新海覚雄「ピエロと踊子」 1931年 東京都現代美術館

新海の父は彫刻家です。覚雄自身は10代の早い段階から絵画を学びます。藤島武二や石井柏亭に師事。その後、キュビズムなどを摂取したそうです。

その一例かもしれません。「籠を持つ婦人像」に目が留まりました。白い割烹着を着ては座る女性の姿。髪は大変に長い。両手で果物の入った籠を抱えています。ほぼ無表情です。それにしても腕が太い。造形はやや単純化されてもいます。キュビズム的な特徴も見られるのではないでしょうか。

「少女」も印象深い作品です。少女は足を組んで腰掛けています。ちょうど右の肘置きの上で両手を組んでいました。後ろにはテーブルクロスの上に花瓶が飾られています。かなり裕福な家なのでしょうか。少女の洋装もどことなく余所行きの格好にも見えます。目を細めてうつむき加減です。ふとパスキンの描く絵画を思い出しました。

新海覚雄「老船長」 1932年 東京国立近代美術館

新海が貧しい人々を見据える切っ掛けになったのは1930年代の不況、つまり昭和恐慌にあったそうです。その様子を捉えた一枚かもしれません。「失業者」です。途方に暮れたようにして座る男。険しい表情をしています。隣には幼子をおぶった母も見えます。両手をついてうなだれていました。幼子は泣き叫びます。彼方には工場が望めました。男は職場を失ってしまったのでしょう。何とも言い難い悲哀が感じられます。

新海覚雄「椅子に座る女」 1937年 東京都現代美術館

とは言え、何も全ての作品に貧しい人ばかりが登場するわけではありません。「初夏」や「椅子に座る女」はどうでしょうか。いずれも裕福そうな女性がモデルです。モダンで都会的な生活の一コマを切り取っています。こうした戦前の女性像も思いの外に魅惑的でした。

さてその戦後です。新海は40歳で終戦を迎えます。この頃から「社会主義的理念への確信を強め」(解説より)ました。より労働者へ寄りそう姿勢を明確にしたのでしょう。大田区や川口の町工場へ熱心に足を運ぶようになります。

新海覚雄「町工場」 1951年頃 東京都現代美術館

「町工場」もその中の一作かもしれません。大きな三角屋根が特徴的な建物です。煙突には黒い煙がたなびいています。ほか同じタイトルながら水彩の「町工場」も興味深い。今度は工場の内部です。たくさんの機械が並ぶ中、工員らが働く様子を描いています。淡い水彩も美しい。またデッサンも巧みです。柔らかい線を細かに素早く重ねています。

新海覚雄「行動隊長 青木市五郎」 1955-56年 立川市歴史民俗資料館

いわゆる砂川紛争でも現地取材を敢行。反対闘争に取り組む人々を記録しました。うち一枚が「行動隊長 青木市五郎」です。闘争のいわば指導者です。砂川町基地拡張反対同盟の第一行動隊長の任を務めました。堂々とした風貌です。胸を張るかのように前を見据えます。目は細めながらも意思は強い。彼の残した「土地に杭は打たれても心に杭は打たれない」との言葉も記されています。

こうした一連の肖像画は翌年の日本アンデパンダン展に出品。東京都美術館で公開されたそうです。闘争は後に流血の惨事となります。それを伝えるべく新海も現地のバリケードや警官隊との衝突の様子などをリトグラフに残しました。

国労とも深い関係にあったそうです。1954年の国鉄労働会館の開館に際してはホール緞帳の図案も手がけます。チラシ表紙の「構内デモ」も同会館に飾られていた作品です。労務員たちが互いに手を組んでは行進しています。赤い旗が眩しい。舞台は田端の操車場です。現地に取材しつつ、美術学生をモデルに描きました。

新海覚雄「真の独立を闘いとろう」 1964/68年 板橋区立美術館(寄託)

1960年代には群像を捉えた大作も表しています。それが「真の独立を闘いとろう」です。高さは3メートル。安保闘争などを踏まえ、権力と反権力に立つ人々を対比的に描きました。上には白人。アメリカの資本主義を示しているようです。ビキニ姿の人物も見えます。上からなだれ込んでいるのがいわゆる官憲でしょうか。食い止めようとする人々と対峙します。無数の長い腕がのびていました。中央の青い色彩は闇のように暗。白い描線が特異です。各々のモチーフを複雑に組み合わせています。いわば前衛的です。記念碑的な作品とも言えるかもしれません。

総評とも関係を築いた新海は、各労働組合のポスター制作にも力を注ぎました。「平和か戦争か」、「賃金値上げを」といったスローガンをはじめ、メーデーやベトナム反戦を描いたポスターが目立ちます。タイポグラフィーやレイアウトに関してどこまで関わったのかは定かではありません。とはいえ、人物の表情がすこぶるに良い。砂川闘争などで培われたルポタージュ絵画の経験が十分に反映されています。

新海覚雄「ノーモア・ヒロシマ」 1961年 法政大学大原社会問題研究所

晩年は原水爆禁止の社会運動にも取り組みます。ここで新海が採った技法はリトグラフ。おそらくは発表の機会の場などを踏まえたのでしょう。「原水爆禁止の為に」や「ストロンチュームの恐怖」などからも原水爆の破壊力と恐ろしさがひしひしと伝わってきます。一方で「子供を守る母」は逞しい。戦火の恐怖から逃れるべく子を抱えて進む母の姿が描かれています。ほか「ノーモア・ヒロシマ」でも母子がテーマです。最初期の「失業者」同様、いわゆる社会的な弱者を見続けた新海にとって、最も共感すべき対象が母子でもあったのかもしれません。

常設展特集とありますが、作品は全部で70点。常設のスペースの大半を用いての展示です。一つの充実した企画展として捉えても差し支えありません。

出品全点の図版、および各章毎の解説の記されたリーフレットも無料で配布されていました。戦前から戦後を通し、社会運動と関わりながら画家として生きた新海覚雄。その存在を改めて知らしめる格好の機会ではないでしょうか。

観覧料は200円です。同時開催中の企画展、「夏のびじゅつ(じ)かん」のチケットでも観覧出来ます。

9月11日まで開催されています。

「常設展特集 燃える東京・多摩 画家・新海覚雄の軌跡」 府中市美術館

会期:7月16日(土)~9月11日(日)

休館:月曜日。但し7月18日は開館。翌19日(火)は休館。

時間:10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで)

料金:一般200(150)円、大学・高校生100(80)円、中学・小学生50(30)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*府中市内の小中学生は「学びのパスポート」で無料。

*企画展「とことん!夏のびじゅつ(じ)かん」のチケットで観覧可。

場所:府中市浅間町1-3 都立府中の森公園内

交通:京王線東府中駅から徒歩15分。京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車。

「常設展特集 燃える東京・多摩 画家・新海覚雄の軌跡」

7/16~9/11

明治37年に東京の本郷に生まれ、「戦後リアリズム美術運動を主導した」(解説より)画家、新海覚雄(しんかいかくお)。ともするとこの画家の足跡は、現在、必ずしも一般に知られているとは言えないかもしれません。

とりわけ多摩地域の社会運動に深く関わっていたそうです。その縁があっての企画なのでしょうか。新海の画業を辿る展覧会が府中市美術館で行われています。

新海覚雄「ピエロと踊子」 1931年 東京都現代美術館

新海の父は彫刻家です。覚雄自身は10代の早い段階から絵画を学びます。藤島武二や石井柏亭に師事。その後、キュビズムなどを摂取したそうです。

その一例かもしれません。「籠を持つ婦人像」に目が留まりました。白い割烹着を着ては座る女性の姿。髪は大変に長い。両手で果物の入った籠を抱えています。ほぼ無表情です。それにしても腕が太い。造形はやや単純化されてもいます。キュビズム的な特徴も見られるのではないでしょうか。

「少女」も印象深い作品です。少女は足を組んで腰掛けています。ちょうど右の肘置きの上で両手を組んでいました。後ろにはテーブルクロスの上に花瓶が飾られています。かなり裕福な家なのでしょうか。少女の洋装もどことなく余所行きの格好にも見えます。目を細めてうつむき加減です。ふとパスキンの描く絵画を思い出しました。

新海覚雄「老船長」 1932年 東京国立近代美術館

新海が貧しい人々を見据える切っ掛けになったのは1930年代の不況、つまり昭和恐慌にあったそうです。その様子を捉えた一枚かもしれません。「失業者」です。途方に暮れたようにして座る男。険しい表情をしています。隣には幼子をおぶった母も見えます。両手をついてうなだれていました。幼子は泣き叫びます。彼方には工場が望めました。男は職場を失ってしまったのでしょう。何とも言い難い悲哀が感じられます。

新海覚雄「椅子に座る女」 1937年 東京都現代美術館

とは言え、何も全ての作品に貧しい人ばかりが登場するわけではありません。「初夏」や「椅子に座る女」はどうでしょうか。いずれも裕福そうな女性がモデルです。モダンで都会的な生活の一コマを切り取っています。こうした戦前の女性像も思いの外に魅惑的でした。

さてその戦後です。新海は40歳で終戦を迎えます。この頃から「社会主義的理念への確信を強め」(解説より)ました。より労働者へ寄りそう姿勢を明確にしたのでしょう。大田区や川口の町工場へ熱心に足を運ぶようになります。

新海覚雄「町工場」 1951年頃 東京都現代美術館

「町工場」もその中の一作かもしれません。大きな三角屋根が特徴的な建物です。煙突には黒い煙がたなびいています。ほか同じタイトルながら水彩の「町工場」も興味深い。今度は工場の内部です。たくさんの機械が並ぶ中、工員らが働く様子を描いています。淡い水彩も美しい。またデッサンも巧みです。柔らかい線を細かに素早く重ねています。

新海覚雄「行動隊長 青木市五郎」 1955-56年 立川市歴史民俗資料館

いわゆる砂川紛争でも現地取材を敢行。反対闘争に取り組む人々を記録しました。うち一枚が「行動隊長 青木市五郎」です。闘争のいわば指導者です。砂川町基地拡張反対同盟の第一行動隊長の任を務めました。堂々とした風貌です。胸を張るかのように前を見据えます。目は細めながらも意思は強い。彼の残した「土地に杭は打たれても心に杭は打たれない」との言葉も記されています。

こうした一連の肖像画は翌年の日本アンデパンダン展に出品。東京都美術館で公開されたそうです。闘争は後に流血の惨事となります。それを伝えるべく新海も現地のバリケードや警官隊との衝突の様子などをリトグラフに残しました。

国労とも深い関係にあったそうです。1954年の国鉄労働会館の開館に際してはホール緞帳の図案も手がけます。チラシ表紙の「構内デモ」も同会館に飾られていた作品です。労務員たちが互いに手を組んでは行進しています。赤い旗が眩しい。舞台は田端の操車場です。現地に取材しつつ、美術学生をモデルに描きました。

新海覚雄「真の独立を闘いとろう」 1964/68年 板橋区立美術館(寄託)

1960年代には群像を捉えた大作も表しています。それが「真の独立を闘いとろう」です。高さは3メートル。安保闘争などを踏まえ、権力と反権力に立つ人々を対比的に描きました。上には白人。アメリカの資本主義を示しているようです。ビキニ姿の人物も見えます。上からなだれ込んでいるのがいわゆる官憲でしょうか。食い止めようとする人々と対峙します。無数の長い腕がのびていました。中央の青い色彩は闇のように暗。白い描線が特異です。各々のモチーフを複雑に組み合わせています。いわば前衛的です。記念碑的な作品とも言えるかもしれません。

総評とも関係を築いた新海は、各労働組合のポスター制作にも力を注ぎました。「平和か戦争か」、「賃金値上げを」といったスローガンをはじめ、メーデーやベトナム反戦を描いたポスターが目立ちます。タイポグラフィーやレイアウトに関してどこまで関わったのかは定かではありません。とはいえ、人物の表情がすこぶるに良い。砂川闘争などで培われたルポタージュ絵画の経験が十分に反映されています。

新海覚雄「ノーモア・ヒロシマ」 1961年 法政大学大原社会問題研究所

晩年は原水爆禁止の社会運動にも取り組みます。ここで新海が採った技法はリトグラフ。おそらくは発表の機会の場などを踏まえたのでしょう。「原水爆禁止の為に」や「ストロンチュームの恐怖」などからも原水爆の破壊力と恐ろしさがひしひしと伝わってきます。一方で「子供を守る母」は逞しい。戦火の恐怖から逃れるべく子を抱えて進む母の姿が描かれています。ほか「ノーモア・ヒロシマ」でも母子がテーマです。最初期の「失業者」同様、いわゆる社会的な弱者を見続けた新海にとって、最も共感すべき対象が母子でもあったのかもしれません。

常設展特集とありますが、作品は全部で70点。常設のスペースの大半を用いての展示です。一つの充実した企画展として捉えても差し支えありません。

出品全点の図版、および各章毎の解説の記されたリーフレットも無料で配布されていました。戦前から戦後を通し、社会運動と関わりながら画家として生きた新海覚雄。その存在を改めて知らしめる格好の機会ではないでしょうか。

観覧料は200円です。同時開催中の企画展、「夏のびじゅつ(じ)かん」のチケットでも観覧出来ます。

9月11日まで開催されています。

「常設展特集 燃える東京・多摩 画家・新海覚雄の軌跡」 府中市美術館

会期:7月16日(土)~9月11日(日)

休館:月曜日。但し7月18日は開館。翌19日(火)は休館。

時間:10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで)

料金:一般200(150)円、大学・高校生100(80)円、中学・小学生50(30)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*府中市内の小中学生は「学びのパスポート」で無料。

*企画展「とことん!夏のびじゅつ(じ)かん」のチケットで観覧可。

場所:府中市浅間町1-3 都立府中の森公園内

交通:京王線東府中駅から徒歩15分。京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「メアリー・カサット展」 横浜美術館

横浜美術館

「メアリー・カサット展」

6/25~9/11

横浜美術館で開催中の「メアリー・カサット展」を見てきました。

アメリカのピッツバーグ郊外に生まれ、パリで活動した印象派画家、メアリー・カサット(1844〜1926)。日本国内では約35年ぶりの回顧展だそうです。

カサットは若くして画家を志します。21歳でパリへと渡りました。しかし当時の女性は国立高等美術学校へ入学することが出来ません。よって画家の私塾に入門。ジャン=レオン・ジェロームらの指導を受けます。ほかルーヴルでも巨匠たちの作品を積極的に模写します。結果的に24歳の時、サロンへの初入選を果たしました。

メアリー・カサット「バルコニーにて」 1873年 フィラデルフィア美術館

普仏戦争によってフランスを離れますが、翌年に再渡欧。イタリアやスペインを巡っては絵画の研鑽を積みます。この頃に描かれたのが「バルコニーにて」です。なにやら陽気な様で談笑する3名の人物。前の2人の女性が主役です。光が強く当たっています。特に白いドレスが際立っていました。イタリアの古典的な絵画を反映したのでしょうか。後のカサットの作品の趣きとはやや異なってもいます。

とはいえ、かなり早い段階でカサットは印象派の画風を確立しました。きっかけはドガとの出会いです。ドガの勧めにより印象派展に出品。第4回展以降、第7回を除き、毎回の印象派展に参加します。

メアリー・カサット「桟敷席にて」 1878年 ボストン美術館

「桟敷席にて」はどうでしょうか。オペラグラスで舞台を見やる女性。深い黒のドレスを着ています。まるでマネの描く黒のようです。桟敷席には多くの人がいますが、形態は必ずしも明らかではありません。筆触は激しく、殴り書きのような部分もあります。女性の横顔はどこか得意げです。好奇心に溢れているようにも見えます。面白いのは奥の男でした。身を乗り出してはオペラグラスでこちらを見やっています。彼女は見て、また見られているわけです。視線が空間を作っています。

母子を描いた作品が目立っていました。例えばチラシ表紙を飾る「眠たい子どもを沐浴させる母親」です。第5回印象派展への出品作。母が子を膝の上に抱いています。子はむずかっているのかもしれません。やや口を尖らしています。母の右手の先にあるにはタライです。スポンジを絞っています。筆は大胆。特に白に青を混ぜた色味が個性的です。独特の透明感があります。

メアリー・カサット「果実をとろうとする子ども」 1893年 ヴァージニア美術館

「果実をとろうとする子ども」も母子がモチーフです。リンゴかもしれません。実をつけた木の下で母が裸の赤ん坊を抱いています。ちょうど枝に手を伸ばしてはもぎ取ろうとしています。背景の緑は深い。相当に色を重ねています。母の衣服も同様です。何より興味深いのは赤ん坊の身体、ないし肌の感触でした。やや赤の強い肌色です。肉感的とも言えるのではないでしょうか。

さて印象派画家の展覧会です。てっきり油彩画ばかりと思いきや、意外と版画が多く出ていました。と言うのもドガやピサロらとともに銅版画にチャレンジ。時に実験的な技法を用いた版画を残しているのです。

メアリー・カサット「沐浴する女性」 1890-91年 ブリンマー・カレッジ

中でも魅惑的なのが多色刷り銅版画の連作でした。全10点組です。「手紙」や「仮縫い」、そして「沐浴する女性」など、いずれも女性の日常を描いています。細い線描や平面的な構成が特徴的です。どこか近代日本画を連想させます。実際にカサットは日本の浮世絵に影響を受けていました。

カサットはほかの印象派画家と同様、浮世絵展で感銘を受けたり、日本の美術品をコレクションしたこともあったそうです。うち一枚が喜多川相悦の「秋草花図屏風」でした。カサット家の旧蔵。可憐な草花が画面を支配します。自宅に飾っていたのかもしれません。

全てカサットの作品ばかりではないのもポイントです。カサットが強いシンパシーを感じていたドガをはじめ、ピサロ、さらにはモリゾやエリザベス・ジェーン・ガードナーブクロー、メアリー・フェアチャイルド・マクモニーズらといった、同時代の女性の画家の作品も展示されています。

メアリー・カサット「夏の日」 1894年 テラ・アメリカ美術基金

アメリカからパリへ渡り、画家としての人生を切り開いたメアリー・カサット。表現は特に油彩画において力強い。熱を帯びています。参照されたドガやピサロの方がよほどに繊細に思えるほどでした。

続く常設展も女性に着目した展示でした。近現代、ないし日本画を問わず、女性の作家の作品がずらりと並んでいます。田中敦子、福田美蘭、辰野登恵子、松井冬子、小西真奈、また上村松園や小倉遊亀と続きます。見応えは十分でした。

9月11日まで開催されています。なお横浜展終了後は、京都国立近代美術館(9/27~12/4)へと巡回します。

「メアリー・カサット展」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:6月25日(土)~9月11日(日)

休館:木曜日。但し8月11日(木・祝)は開館。

時間:10:00~18:00

*9月2日(金)は20:30まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学・高校生1100(900)円、中学生600(400)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

「メアリー・カサット展」

6/25~9/11

横浜美術館で開催中の「メアリー・カサット展」を見てきました。

アメリカのピッツバーグ郊外に生まれ、パリで活動した印象派画家、メアリー・カサット(1844〜1926)。日本国内では約35年ぶりの回顧展だそうです。

カサットは若くして画家を志します。21歳でパリへと渡りました。しかし当時の女性は国立高等美術学校へ入学することが出来ません。よって画家の私塾に入門。ジャン=レオン・ジェロームらの指導を受けます。ほかルーヴルでも巨匠たちの作品を積極的に模写します。結果的に24歳の時、サロンへの初入選を果たしました。

メアリー・カサット「バルコニーにて」 1873年 フィラデルフィア美術館

普仏戦争によってフランスを離れますが、翌年に再渡欧。イタリアやスペインを巡っては絵画の研鑽を積みます。この頃に描かれたのが「バルコニーにて」です。なにやら陽気な様で談笑する3名の人物。前の2人の女性が主役です。光が強く当たっています。特に白いドレスが際立っていました。イタリアの古典的な絵画を反映したのでしょうか。後のカサットの作品の趣きとはやや異なってもいます。

とはいえ、かなり早い段階でカサットは印象派の画風を確立しました。きっかけはドガとの出会いです。ドガの勧めにより印象派展に出品。第4回展以降、第7回を除き、毎回の印象派展に参加します。

メアリー・カサット「桟敷席にて」 1878年 ボストン美術館

「桟敷席にて」はどうでしょうか。オペラグラスで舞台を見やる女性。深い黒のドレスを着ています。まるでマネの描く黒のようです。桟敷席には多くの人がいますが、形態は必ずしも明らかではありません。筆触は激しく、殴り書きのような部分もあります。女性の横顔はどこか得意げです。好奇心に溢れているようにも見えます。面白いのは奥の男でした。身を乗り出してはオペラグラスでこちらを見やっています。彼女は見て、また見られているわけです。視線が空間を作っています。

母子を描いた作品が目立っていました。例えばチラシ表紙を飾る「眠たい子どもを沐浴させる母親」です。第5回印象派展への出品作。母が子を膝の上に抱いています。子はむずかっているのかもしれません。やや口を尖らしています。母の右手の先にあるにはタライです。スポンジを絞っています。筆は大胆。特に白に青を混ぜた色味が個性的です。独特の透明感があります。

メアリー・カサット「果実をとろうとする子ども」 1893年 ヴァージニア美術館

「果実をとろうとする子ども」も母子がモチーフです。リンゴかもしれません。実をつけた木の下で母が裸の赤ん坊を抱いています。ちょうど枝に手を伸ばしてはもぎ取ろうとしています。背景の緑は深い。相当に色を重ねています。母の衣服も同様です。何より興味深いのは赤ん坊の身体、ないし肌の感触でした。やや赤の強い肌色です。肉感的とも言えるのではないでしょうか。

さて印象派画家の展覧会です。てっきり油彩画ばかりと思いきや、意外と版画が多く出ていました。と言うのもドガやピサロらとともに銅版画にチャレンジ。時に実験的な技法を用いた版画を残しているのです。

メアリー・カサット「沐浴する女性」 1890-91年 ブリンマー・カレッジ

中でも魅惑的なのが多色刷り銅版画の連作でした。全10点組です。「手紙」や「仮縫い」、そして「沐浴する女性」など、いずれも女性の日常を描いています。細い線描や平面的な構成が特徴的です。どこか近代日本画を連想させます。実際にカサットは日本の浮世絵に影響を受けていました。

カサットはほかの印象派画家と同様、浮世絵展で感銘を受けたり、日本の美術品をコレクションしたこともあったそうです。うち一枚が喜多川相悦の「秋草花図屏風」でした。カサット家の旧蔵。可憐な草花が画面を支配します。自宅に飾っていたのかもしれません。

全てカサットの作品ばかりではないのもポイントです。カサットが強いシンパシーを感じていたドガをはじめ、ピサロ、さらにはモリゾやエリザベス・ジェーン・ガードナーブクロー、メアリー・フェアチャイルド・マクモニーズらといった、同時代の女性の画家の作品も展示されています。

メアリー・カサット「夏の日」 1894年 テラ・アメリカ美術基金

アメリカからパリへ渡り、画家としての人生を切り開いたメアリー・カサット。表現は特に油彩画において力強い。熱を帯びています。参照されたドガやピサロの方がよほどに繊細に思えるほどでした。

続く常設展も女性に着目した展示でした。近現代、ないし日本画を問わず、女性の作家の作品がずらりと並んでいます。田中敦子、福田美蘭、辰野登恵子、松井冬子、小西真奈、また上村松園や小倉遊亀と続きます。見応えは十分でした。

9月11日まで開催されています。なお横浜展終了後は、京都国立近代美術館(9/27~12/4)へと巡回します。

「メアリー・カサット展」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:6月25日(土)~9月11日(日)

休館:木曜日。但し8月11日(木・祝)は開館。

時間:10:00~18:00

*9月2日(金)は20:30まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学・高校生1100(900)円、中学生600(400)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「世界鉄道博 2016」 パシフィコ横浜

パシフィコ横浜

「世界鉄道博 2016」

7/16~9/11

パシフィコ横浜で開催中の「世界鉄道博 2016」を見てきました。

日米欧をはじめとする世界各地の鉄道模型が場内を所狭しと疾走しています。

冒頭からして世界の鉄道模型が勢ぞろい。その数は何と1000車両です。コレクションの主は原信太郎氏。生涯をかけて鉄道模型を収集し、世界一とも称されるコレクションを築き上げた人物です。

いずれも未公開の貴重な模型ばかりです。実に精巧。原氏はコレクターだけでなく、模型の製作家でもありました。ちなみに全てHOゲージです。縮尺は欧米で1/87スケール。現在、日本ではそれよりも小さいNゲージが主流ですが、欧米ではHOゲージの愛好者の方が多いそうです。

次いでは世界の鉄道物語。ヨーロッパ、アメリカ、日本の順に、各国の鉄道史を辿っています。

ここでは欧米の縮尺で1/48のOゲージが主役です。軌間は32ミリ。HOゲージの倍近くあります。アンティークなヨーロッパの客車やアメリカの貨物が走る姿を追うだけでも楽しいもの。目移りしてしまいます。

なかなかうまく写真に収められないのがもどかしいところですが、終始、カメラを片手に時間を忘れて見入りました。

日本のコーナーではさすがに親しみのある鉄道が登場します。O系の新幹線です。今となっては丸みを帯びた先頭が可愛らしい。やはり新幹線と言えばこの形状が最も知られているのではないでしょうか。

また500系の新幹線や初代AE型の京成スカイライナーも目を引きます。京急や北総線の車両などもありました。

メインは「シャラングリ・ラ鉄道」です。全28線、距離にして650メートル。世界各国の鉄道模型が巨大なスペースを縦横無尽と駆け巡っています。

セットは幅30メートルで奥行きは10メートル。見渡す限り広い。まさしく壮観の一言です。「鉄道は世界をつなぐ」がコンセプトです。かの原信太郎氏が自宅に創設した鉄道模型の理想郷に因んで付けられました。

中央にスタッフの常駐する運転台がありましたが、何せこれほどの本数です。制御するだけでも相当な労力ではないでしょうか。

基本的に鉄道模型の展覧会です。このほかにはトーマスとの記念撮影スポットやミニトレインに体験乗車出来るコーナーなどがあります。いずれも親子連れで賑わっていました。

物販スペースも広大です。鉄道用品から書籍、DVD、プラレールにトーマスグッズからオリジナルグッズまでがずらり。お土産には事欠きません。

大人の入場料は1500円。それなりではありますが、同じくみなとみらいにある原鉄道模型博物館のセット券がお得かもしれません。

原鉄道模型博物館は先の原氏のコレクションを展示する施設です。最寄りは新高島。みなとみらい線で2駅先です。通常の入館料は1000円ですが、セット券なら1900円。差し引き600円ほどの割引となります。

場内は多くの人出でしたが、スペースが広いせいか、特に混雑は気になりませんでした。

9月11日まで開催されています。

「世界鉄道博 2016」 パシフィコ横浜 展示ホールA

会期:7月16日(土)~9月11日(日)

時間:10:00~16:30

*入場は閉場の30分前まで。

休館:会期中無休。

料金:一般(高校生以上)1500円、3歳〜中学生800円。

*優先入場券:一般(高校生以上)1800円、3歳〜中学生800円。会期中の土・日・祝のみFamiポートで発売。9:45より優先的に入場可。

*原鉄道模型博物館ほか、横浜ランドマークタワー展望台とのセット券もあり。

住所:横浜市西区みなとみらい1-1-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩5分。JR線桜木町駅より徒歩15分。

「世界鉄道博 2016」

7/16~9/11

パシフィコ横浜で開催中の「世界鉄道博 2016」を見てきました。

日米欧をはじめとする世界各地の鉄道模型が場内を所狭しと疾走しています。

冒頭からして世界の鉄道模型が勢ぞろい。その数は何と1000車両です。コレクションの主は原信太郎氏。生涯をかけて鉄道模型を収集し、世界一とも称されるコレクションを築き上げた人物です。

いずれも未公開の貴重な模型ばかりです。実に精巧。原氏はコレクターだけでなく、模型の製作家でもありました。ちなみに全てHOゲージです。縮尺は欧米で1/87スケール。現在、日本ではそれよりも小さいNゲージが主流ですが、欧米ではHOゲージの愛好者の方が多いそうです。

次いでは世界の鉄道物語。ヨーロッパ、アメリカ、日本の順に、各国の鉄道史を辿っています。

ここでは欧米の縮尺で1/48のOゲージが主役です。軌間は32ミリ。HOゲージの倍近くあります。アンティークなヨーロッパの客車やアメリカの貨物が走る姿を追うだけでも楽しいもの。目移りしてしまいます。

なかなかうまく写真に収められないのがもどかしいところですが、終始、カメラを片手に時間を忘れて見入りました。

日本のコーナーではさすがに親しみのある鉄道が登場します。O系の新幹線です。今となっては丸みを帯びた先頭が可愛らしい。やはり新幹線と言えばこの形状が最も知られているのではないでしょうか。

また500系の新幹線や初代AE型の京成スカイライナーも目を引きます。京急や北総線の車両などもありました。

メインは「シャラングリ・ラ鉄道」です。全28線、距離にして650メートル。世界各国の鉄道模型が巨大なスペースを縦横無尽と駆け巡っています。

セットは幅30メートルで奥行きは10メートル。見渡す限り広い。まさしく壮観の一言です。「鉄道は世界をつなぐ」がコンセプトです。かの原信太郎氏が自宅に創設した鉄道模型の理想郷に因んで付けられました。

中央にスタッフの常駐する運転台がありましたが、何せこれほどの本数です。制御するだけでも相当な労力ではないでしょうか。

基本的に鉄道模型の展覧会です。このほかにはトーマスとの記念撮影スポットやミニトレインに体験乗車出来るコーナーなどがあります。いずれも親子連れで賑わっていました。

物販スペースも広大です。鉄道用品から書籍、DVD、プラレールにトーマスグッズからオリジナルグッズまでがずらり。お土産には事欠きません。

大人の入場料は1500円。それなりではありますが、同じくみなとみらいにある原鉄道模型博物館のセット券がお得かもしれません。

原鉄道模型博物館は先の原氏のコレクションを展示する施設です。最寄りは新高島。みなとみらい線で2駅先です。通常の入館料は1000円ですが、セット券なら1900円。差し引き600円ほどの割引となります。

場内は多くの人出でしたが、スペースが広いせいか、特に混雑は気になりませんでした。

9月11日まで開催されています。

「世界鉄道博 2016」 パシフィコ横浜 展示ホールA

会期:7月16日(土)~9月11日(日)

時間:10:00~16:30

*入場は閉場の30分前まで。

休館:会期中無休。

料金:一般(高校生以上)1500円、3歳〜中学生800円。

*優先入場券:一般(高校生以上)1800円、3歳〜中学生800円。会期中の土・日・祝のみFamiポートで発売。9:45より優先的に入場可。

*原鉄道模型博物館ほか、横浜ランドマークタワー展望台とのセット券もあり。

住所:横浜市西区みなとみらい1-1-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩5分。JR線桜木町駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ミッフィー展」 横浜赤レンガ倉庫1号館

横浜赤レンガ倉庫1号館

「誕生60周年記念 ミッフィー展」

7/30〜8/24

横浜赤レンガ倉庫1号館で開催中の「誕生60周年記念 ミッフィー展」を見てきました。

オランダ生まれで世界的に愛されるナインチェことミッフィー。日本ではうさこちゃんとしても親しまれています。

そのミッフィーが2015年に誕生60周年を迎えました。場内にはミッフィーに関する資料がずらり。とりわけ原画が充実していました。

「ちいさなうさこちゃん」(第1版)原画 1955年

中でも見どころは「ファースト・ミッフィー」、つまり原作者のディック・ブルーナが最初に描いたミッフィーの原画です。時は1955年。現在の姿とはかなり違っています。耳は丸く、全体的にずんぐりとしています。その後、第2版が出た際に現在の姿に描き直されました。なお6色のブルーナカラーは赤、黄、緑、青の4色。茶色とグレーは後に追加されます。ちなみに第1版の原画は世界初公開です。その双方を見比べることも出来ました。

「ちいさなうさこちゃん」(第2版)原画 1963年

原画は全7タイトル、300点です。想像以上にボリュームがあります。いずれも可愛らしいミッフィー。直筆のスケッチにも独特の味わいが感じられます。とりわけ魅惑的なのは線です。もちろん手書きです。柔らかく均一で、微かに震えながらもブレがありません。会場ではブルーナが実際にミッフィーを描く映像も出ていました。慎重に線を重ねては耳を象っています。

「りんごぼうや」(第1版)原画 1953年

ほか印刷用のパーツの版や不採用となった原稿なども多い。さらにミッフィー以外のブルーナの作品に注目しているのもポイントです。例えば1953年の「りんごぼうや」や未刊行の「きいろいことり」。さらには若い頃の油彩画や、妻のイレーネのために描いた「朝食メモ」などもあります。もちろん主役はミッフィーですが、ブルーナの制作の全体像も追うことも出来ました。

立体のミッフィーもお出ましです。高さは180センチ。全部で15体です。しかしながら一つとして同じミッフィーがありません。というのもいずれもが日本のクリエイターがデコレーションしたミッフィーだからです。

元はミッフィー60周年を記念して行われた「ミッフィー・アートパレード」での作品。日本とオランダのクリエーターが参加しました。うち祖父江慎や三沢厚彦らの国内のクリエイターの作品のみが展示されています。

さらに2013年公開の映画、「劇場版ミッフィー どうぶつえんで宝さがし」のセットも登場。初の映画化です。人形は実際のコマ撮りで使用されました。

本展は2015年春の銀座松屋を皮切りに、青森、神戸ほか、名古屋や岡山などを巡ってきた巡回展です。横浜展終了後は島根県立石見美術館(9/17〜10/31)に巡回します。

内容はほぼ同一ですが、横浜会場限定の特別展示もありました。「おめでとうミッフィー」です。これは白泉社「MOE」の「ミッフィー60周年特集」(2015年5月号)で特集されたもの。21名のクリエイターがミッフィーを描き下ろしました。その作品も紹介されています。

会期末が迫っているゆえか、場内は大いに賑わっていました。特にミュージアムショップのレジには長蛇の列も発生。限定グッズも少なくありません。さすがのミッフィー人気、とどまるところを知らないようです。

一部の展示室のみ撮影が出来ました。8月24日まで開催されています。

「誕生60周年記念 ミッフィー展」 横浜赤レンガ倉庫1号館(@yokohamaredbric)

会期:7月30日(土)~8月24日(水)

時間:10:00~19:00

*最終入場は18:30まで。

休館:会期中無休。

料金:一般1000(700)円、大学生・高校生700(500)円、中学生500(400)円。小学生300円。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:横浜市中区新港1-1-1 横浜赤レンガ倉庫1号館

交通:みなとみらい線馬車道駅、または日本大通り駅より徒歩6分。JR線桜木町駅より汽車道経由で徒歩15分。JR線・市営地下鉄線関内駅より徒歩15分。

「誕生60周年記念 ミッフィー展」

7/30〜8/24

横浜赤レンガ倉庫1号館で開催中の「誕生60周年記念 ミッフィー展」を見てきました。

オランダ生まれで世界的に愛されるナインチェことミッフィー。日本ではうさこちゃんとしても親しまれています。

そのミッフィーが2015年に誕生60周年を迎えました。場内にはミッフィーに関する資料がずらり。とりわけ原画が充実していました。

「ちいさなうさこちゃん」(第1版)原画 1955年

中でも見どころは「ファースト・ミッフィー」、つまり原作者のディック・ブルーナが最初に描いたミッフィーの原画です。時は1955年。現在の姿とはかなり違っています。耳は丸く、全体的にずんぐりとしています。その後、第2版が出た際に現在の姿に描き直されました。なお6色のブルーナカラーは赤、黄、緑、青の4色。茶色とグレーは後に追加されます。ちなみに第1版の原画は世界初公開です。その双方を見比べることも出来ました。

「ちいさなうさこちゃん」(第2版)原画 1963年

原画は全7タイトル、300点です。想像以上にボリュームがあります。いずれも可愛らしいミッフィー。直筆のスケッチにも独特の味わいが感じられます。とりわけ魅惑的なのは線です。もちろん手書きです。柔らかく均一で、微かに震えながらもブレがありません。会場ではブルーナが実際にミッフィーを描く映像も出ていました。慎重に線を重ねては耳を象っています。

「りんごぼうや」(第1版)原画 1953年

ほか印刷用のパーツの版や不採用となった原稿なども多い。さらにミッフィー以外のブルーナの作品に注目しているのもポイントです。例えば1953年の「りんごぼうや」や未刊行の「きいろいことり」。さらには若い頃の油彩画や、妻のイレーネのために描いた「朝食メモ」などもあります。もちろん主役はミッフィーですが、ブルーナの制作の全体像も追うことも出来ました。

立体のミッフィーもお出ましです。高さは180センチ。全部で15体です。しかしながら一つとして同じミッフィーがありません。というのもいずれもが日本のクリエイターがデコレーションしたミッフィーだからです。

元はミッフィー60周年を記念して行われた「ミッフィー・アートパレード」での作品。日本とオランダのクリエーターが参加しました。うち祖父江慎や三沢厚彦らの国内のクリエイターの作品のみが展示されています。

さらに2013年公開の映画、「劇場版ミッフィー どうぶつえんで宝さがし」のセットも登場。初の映画化です。人形は実際のコマ撮りで使用されました。

本展は2015年春の銀座松屋を皮切りに、青森、神戸ほか、名古屋や岡山などを巡ってきた巡回展です。横浜展終了後は島根県立石見美術館(9/17〜10/31)に巡回します。

内容はほぼ同一ですが、横浜会場限定の特別展示もありました。「おめでとうミッフィー」です。これは白泉社「MOE」の「ミッフィー60周年特集」(2015年5月号)で特集されたもの。21名のクリエイターがミッフィーを描き下ろしました。その作品も紹介されています。

会期末が迫っているゆえか、場内は大いに賑わっていました。特にミュージアムショップのレジには長蛇の列も発生。限定グッズも少なくありません。さすがのミッフィー人気、とどまるところを知らないようです。

一部の展示室のみ撮影が出来ました。8月24日まで開催されています。

「誕生60周年記念 ミッフィー展」 横浜赤レンガ倉庫1号館(@yokohamaredbric)

会期:7月30日(土)~8月24日(水)

時間:10:00~19:00

*最終入場は18:30まで。

休館:会期中無休。

料金:一般1000(700)円、大学生・高校生700(500)円、中学生500(400)円。小学生300円。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:横浜市中区新港1-1-1 横浜赤レンガ倉庫1号館

交通:みなとみらい線馬車道駅、または日本大通り駅より徒歩6分。JR線桜木町駅より汽車道経由で徒歩15分。JR線・市営地下鉄線関内駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |