都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「ピエール・アレシンスキー展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム

「ピエール・アレシンスキー展」

10/19~12/8

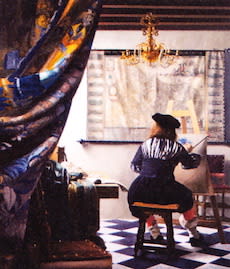

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ピエール・アレシンスキー展」を見てきました。

90歳を過ぎても活動を続けるベルギーの現代美術家、ピエール・アレシンスキー(1927~)は、制作に際して日本の書道に大きなインスピレーションを受けたそうです。

ピエール・アレシンスキー「夜」 1952年 大原美術館

例えば「夜」です。画業初期、1952年の時の油彩画です。黒を背景に何やら線、あるいは文字らしき形がひしめきあっています。書と言われれば、確かにそうも受け取れるかもしれません。筆触は即興的なのか素早い。一方で視点を変えれば何やら古代の篆刻のようにも見えなくはありません。

アレシンスキーはこの年、パリの版画学校で日本の前衛書道誌を手に取って書と出会います。よほど強い印象を与えたのでしょう。雑誌を主宰していた書家の森田子龍と文通を始めました。

3年後の1955年には来日も果たします。多くの書家と交流を持った上、「日本の書」というドキュメンタリー映像も撮影しました。書の世界をより深く自らの世界に引きつけていきます。

少し時計を戻しましょう。アレシンスキーは元々、美術学校で本の装丁を学んでいました。1947年、20歳の時に画家のグループに参加。個展を開きます。翌年には「プリミティブで力強く、迫力のある作品を世に送り出した」(チラシより)という芸術家集団の「コブラ」に参画し、戦後ヨーロッパ美術界の中へ身を投じました。

冒頭は美学校時代の版画です。謎めいた有機物のようなモチーフが多数現れています。とはいえ、1950年の「太陽」は、一筆の線で太陽を象っているようにも思えなくはありません。オートマティスムにも感化されたのでしょうか。かなり早い段階からさも書のごとく自由に筆を動かすことを志向しています。

「コブラ」は数年で解散しますが、移り住んだパリで様々な芸術に触れることで、作風をさらに変化させていきます。「新聞雑報」はポロックとの関係を指摘される作品です。アレシンスキーは一時、キャンバスを床に置いて絵具を垂らして描いていましたが、ポロックのスタイルを踏襲したとも言われています。また「ある日トリノにて」にはアンソール風の髑髏が現れています。実際、アレシンスキーはアンソールのを踏まえることで、より表現主義的な傾向を強めていったそうです。

初渡米は1961年。作品に即興性を求めたのでしょう。この頃から乾きやすいアクリル絵具を使うようになります。彼にアクリルの使い方を教えたのは、ニューヨークに在住していた中国人画家、ウォレス・ティンでした。さらにアレシンスキーは仙厓の禅画にも大いに共感します。先の森田子龍の例を挙げるまでもなく、アレシンスキーの制作の根底には、東洋の芸術が深く関わっていたと言えるかもしれません。

ピエール・アレシンスキー「写真に対抗して」 1969年 ベルギーINGコレクション

コマ割りのようなフレームで囲った挿画が挿入されるのも面白いところです。「写真に対抗して」では下部にコマがあり、複数のモチーフが描かれています。上は血の如く赤い有機体のような何かが言わば爆発的に膨れ上がっていました。挿画部分は基本的に補足だそうです。具体的に明示されているわけではありませんが、作品に言わば重層性を与えています。

ピエール・アレシンスキー「至る所から」 1982年 ベルギー王立美術館

フレームといえば「至る所から」も同様でした。中央のフレームには目を伴った生き物がいます。周囲は色彩の渦。暴風雨の如く荒れています。フレーム内のモノクロームとは対比的です。それにしても色はもはや空間から溢れ出るように輝かしい。時にステンドグラスを見るかのような色彩もアレシンスキーの魅力と言えるかもしれません。

ピエール・アレシンスキー「ボキャブラリーI-VIII」 1986年 作家蔵

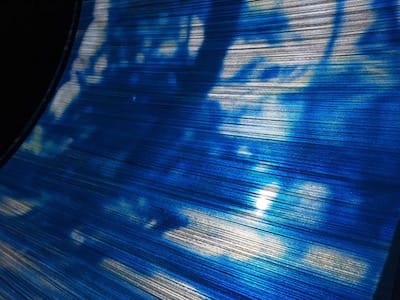

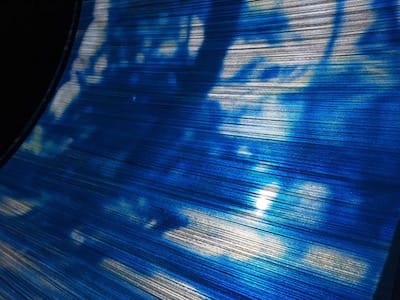

出品中最大なのが「ボキャブラリーI-VIII」。縦は3メートル近くはあるのではないでしょうか。もちろん横幅も広い。パネルが例のフレームで分割されています。ほぼ青と白一色です。色には統一感があります。火山、植物、あるいは生き物、またビルのような建物などのモチーフが描かれていました。世界の諸相を表しているのでしょうか。一時はグッゲンハイム美術館のエレベーターホールを飾っていたそうです。もはや壁画と言っても差し支えありません。

書ならぬ文字への関心は、支持体に文字の記された不要な紙類を採用するにまで至りました。コラージュです。「言葉でもあり、網目であり」は18世紀の手紙。その上にアレシンスキーが色をつけています。「氷の目」はグリーンランドの航空図です。航路を示す文字も記載されています。そこへ新たにモチーフを書き加えています。

ピエール・アレシンスキー「鉱物の横顔」 2015年 作家蔵

四角形のフレームが続くと思いきや、今度は一転、円が現れました。近作での取り組みです。キャンバス自体が円い。それこそ禅の円相の境地でしょうか。モチーフも循環していました。

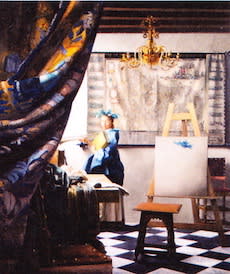

ピエール・アレシンスキー「デルフトとその郊外」 2008年 作家蔵

出口にアレシンスキーの特集映像が放映されています。自身のインタビューをはじめ、半生、アトリエでの制作風景などが20分弱程度にまとめられています。鑑賞の参考となりました。

日本では初めての本格的な回顧展です。全てが親しみやすいとは言えません。しかしいわば洗練とは無縁の、原初的でかつ土着的で、激しくエネルギーの渦巻く奔放な作品は、確かに稀な個性があります。また一人、記憶に残る画家に出会えました。

12月8日まで開催されています。

「ピエール・アレシンスキー展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:10月19日(水)~12月8日(木)

休館:10月24日(月)。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

「ピエール・アレシンスキー展」

10/19~12/8

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ピエール・アレシンスキー展」を見てきました。

90歳を過ぎても活動を続けるベルギーの現代美術家、ピエール・アレシンスキー(1927~)は、制作に際して日本の書道に大きなインスピレーションを受けたそうです。

ピエール・アレシンスキー「夜」 1952年 大原美術館

例えば「夜」です。画業初期、1952年の時の油彩画です。黒を背景に何やら線、あるいは文字らしき形がひしめきあっています。書と言われれば、確かにそうも受け取れるかもしれません。筆触は即興的なのか素早い。一方で視点を変えれば何やら古代の篆刻のようにも見えなくはありません。

アレシンスキーはこの年、パリの版画学校で日本の前衛書道誌を手に取って書と出会います。よほど強い印象を与えたのでしょう。雑誌を主宰していた書家の森田子龍と文通を始めました。

3年後の1955年には来日も果たします。多くの書家と交流を持った上、「日本の書」というドキュメンタリー映像も撮影しました。書の世界をより深く自らの世界に引きつけていきます。

少し時計を戻しましょう。アレシンスキーは元々、美術学校で本の装丁を学んでいました。1947年、20歳の時に画家のグループに参加。個展を開きます。翌年には「プリミティブで力強く、迫力のある作品を世に送り出した」(チラシより)という芸術家集団の「コブラ」に参画し、戦後ヨーロッパ美術界の中へ身を投じました。

冒頭は美学校時代の版画です。謎めいた有機物のようなモチーフが多数現れています。とはいえ、1950年の「太陽」は、一筆の線で太陽を象っているようにも思えなくはありません。オートマティスムにも感化されたのでしょうか。かなり早い段階からさも書のごとく自由に筆を動かすことを志向しています。

「コブラ」は数年で解散しますが、移り住んだパリで様々な芸術に触れることで、作風をさらに変化させていきます。「新聞雑報」はポロックとの関係を指摘される作品です。アレシンスキーは一時、キャンバスを床に置いて絵具を垂らして描いていましたが、ポロックのスタイルを踏襲したとも言われています。また「ある日トリノにて」にはアンソール風の髑髏が現れています。実際、アレシンスキーはアンソールのを踏まえることで、より表現主義的な傾向を強めていったそうです。

初渡米は1961年。作品に即興性を求めたのでしょう。この頃から乾きやすいアクリル絵具を使うようになります。彼にアクリルの使い方を教えたのは、ニューヨークに在住していた中国人画家、ウォレス・ティンでした。さらにアレシンスキーは仙厓の禅画にも大いに共感します。先の森田子龍の例を挙げるまでもなく、アレシンスキーの制作の根底には、東洋の芸術が深く関わっていたと言えるかもしれません。

ピエール・アレシンスキー「写真に対抗して」 1969年 ベルギーINGコレクション

コマ割りのようなフレームで囲った挿画が挿入されるのも面白いところです。「写真に対抗して」では下部にコマがあり、複数のモチーフが描かれています。上は血の如く赤い有機体のような何かが言わば爆発的に膨れ上がっていました。挿画部分は基本的に補足だそうです。具体的に明示されているわけではありませんが、作品に言わば重層性を与えています。

ピエール・アレシンスキー「至る所から」 1982年 ベルギー王立美術館

フレームといえば「至る所から」も同様でした。中央のフレームには目を伴った生き物がいます。周囲は色彩の渦。暴風雨の如く荒れています。フレーム内のモノクロームとは対比的です。それにしても色はもはや空間から溢れ出るように輝かしい。時にステンドグラスを見るかのような色彩もアレシンスキーの魅力と言えるかもしれません。

ピエール・アレシンスキー「ボキャブラリーI-VIII」 1986年 作家蔵

出品中最大なのが「ボキャブラリーI-VIII」。縦は3メートル近くはあるのではないでしょうか。もちろん横幅も広い。パネルが例のフレームで分割されています。ほぼ青と白一色です。色には統一感があります。火山、植物、あるいは生き物、またビルのような建物などのモチーフが描かれていました。世界の諸相を表しているのでしょうか。一時はグッゲンハイム美術館のエレベーターホールを飾っていたそうです。もはや壁画と言っても差し支えありません。

書ならぬ文字への関心は、支持体に文字の記された不要な紙類を採用するにまで至りました。コラージュです。「言葉でもあり、網目であり」は18世紀の手紙。その上にアレシンスキーが色をつけています。「氷の目」はグリーンランドの航空図です。航路を示す文字も記載されています。そこへ新たにモチーフを書き加えています。

ピエール・アレシンスキー「鉱物の横顔」 2015年 作家蔵

四角形のフレームが続くと思いきや、今度は一転、円が現れました。近作での取り組みです。キャンバス自体が円い。それこそ禅の円相の境地でしょうか。モチーフも循環していました。

ピエール・アレシンスキー「デルフトとその郊外」 2008年 作家蔵

出口にアレシンスキーの特集映像が放映されています。自身のインタビューをはじめ、半生、アトリエでの制作風景などが20分弱程度にまとめられています。鑑賞の参考となりました。

日本では初めての本格的な回顧展です。全てが親しみやすいとは言えません。しかしいわば洗練とは無縁の、原初的でかつ土着的で、激しくエネルギーの渦巻く奔放な作品は、確かに稀な個性があります。また一人、記憶に残る画家に出会えました。

12月8日まで開催されています。

「ピエール・アレシンスキー展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:10月19日(水)~12月8日(木)

休館:10月24日(月)。

時間:10:00~19:00。

*毎週金・土は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

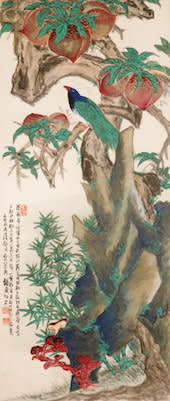

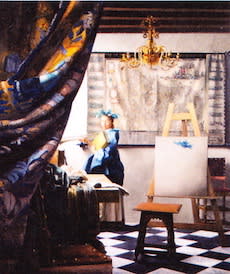

「月ー夜を彩る清けき光」 渋谷区立松濤美術館

渋谷区立松濤美術館

「月ー夜を彩る清けき光」

10/8~11/20

渋谷区立松濤美術館で開催中の「月ー夜を彩る清けき光」を見てきました。

振り返れば日本の絵画や工芸には数多くの「月」が登場します。

そうした月をモチーフとした美術品を集めた展覧会です。例えば冒頭、久隅守景の「瀟湘八景図」にも空に月が照っています。中央には奇岩がそびえ、人の姿も見ることが出来ます。筆は緻密です。細部の表現も抜かりがありません。

歌川広重「名所江戸百景 京橋竹がし」安政3〜6(1856〜59)年 和泉市久保惣記念美術館

広重の「名所江戸百景」からは2点、やはり月の描いた作品が出ていました。うち「京橋竹がし」はどうでしょうか。かつての京橋川に架かっていた橋の上には満月が明るい光を放っています。川面には竹細工を運搬する舟も浮かんでいます。橋上に多くの人が行き交います。しばし立ち止まって月見をする者もいたに違いありません。

かぐや姫でお馴染みの竹取物語も月を題材としています。物語の場面を描いたのが「竹取物語図屏風」です。元は絵巻、それを後に屏風に仕立てました。上下の金砂子も美しい。詞書の筆も優美です。左下に表されたのがかぐや姫が月へと帰っていくシーンでしょうか。雲の上に乗った車が天へと昇っています。

「武蔵野図屏風(右隻)」 江戸時代(18世紀) 東京富士美術館

秋の景色が広がります。「武蔵野図屏風」です。六曲一双の大パノラマ。左が富士山です。そして右隻の草の間には月が沈んでいます。直列に並ぶ秋草はリズミカルです。萩などの花を隠しています。構図は図像的ながらも洗練されています。空の金砂子が効果的でした。きらきらと瞬く様子はまるで星屑のようでもあります。

直接描いていないのにも関わらず、月を意識した作品がありました。司馬江漢の「月下柴門美人図」です。柴門とあるように松の下の門で一人佇む女性の姿を描いています。空を見ても月は出ていません。ではどのように月の存在を示しているのでしょうか。答えは女性の青い着衣でした。ちょうど前の部分、特に足のあたりがうっすらと白く灯っています。月明かりが当たっているのでしょう。江漢らしく西洋の銅版画のような陰影を伴っているのも興味深いところでした。

月と動物や植物を取り合わせた作品も少なくありません。動物ではもちろん兎が主役です。中林竹洞の「清光淡月兎図」や源長常の「月兎漕舟図」も可愛らしいのではないでしょうか。植物では竹、中でも呉春・玉潾の「月竹図」が見事でした。墨画の軸画です。竹の描写が殊更に美しい。墨の擦れや跳ねを生かしては笹を描いています。月は十日夜でしょうか。上弦の月よりもやや膨らんでいます。

「花宴蒔絵硯箱(源氏物語蒔絵箔箱附属品)」 江戸時代(17世紀) 徳川美術館

工芸品にも月は多数登場します。「染付吹墨月兎文皿」は兎と月を染付で表現した小皿です。上に三日月が浮かび、下で兎がどこか楽しげに跳ねています。ほか武具では「黒漆塗頭形兜 伝柴田家武将所用」が目立っていました。かの柴田勝家が賎ヶ岳の戦いで着用したとも伝わる兜です。前立てに月が漆で描かれています。なお兜の一部が凹んでいましたが、これは銃弾を受けた痕なのだそうです。合戦の記録が生々しく残されています。

興味深い鐔を見つけました。「田毎の月図鐔 銘 西垣永久七十歳作之鍔」です。鐔の模様は田んぼです。細かな区画に分かれています。それぞれの田には苗と細い三日月がほぼ一つずつ描かれていました。何故に月が田にあるのでしょうか。写り込みです。空の月が水田に写っているという趣向でした。面白いアイデアではないでしょうか。

工芸では尾形乾山の「定家詠十二ヵ月和歌花鳥図角皿」が全点揃い。これは見入ります。また頴川美術館や和泉市久保惣記念美術館、それに京都国立博物館などの関西のコレクションが多いのも印象に残りました。

岳翁蔵丘「山水図」 室町時代(15〜16世紀) 佐野美術館

出品総数は81件です。ただし武具、工芸以外の大半は前後期で入れ替わります。各会期で50件超の展示です。点数は多くはありません。

「月ー夜を彩る清けき光」出品リスト(PDF)

前期:10月8日(土)~10月30日(日)

後期:11月1日(火)~11月20日(日)

11月20日まで開催されています。

「月ー夜を彩る清けき光」 渋谷区立松濤美術館

会期:10月8日(土)~11月20日(日)

休館:10月11日(火)、17日(月)、24日(月)、31日(月)、11月4日(金)、7日(月)、14日(月)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学生800(640)円、高校生・65歳以上500(400)円、小中学生100(80)円。

*( )内は10名以上の団体、及び渋谷区民の入館料。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。(要各種証明書)

*土・日曜日、休日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15~20分。

「月ー夜を彩る清けき光」

10/8~11/20

渋谷区立松濤美術館で開催中の「月ー夜を彩る清けき光」を見てきました。

振り返れば日本の絵画や工芸には数多くの「月」が登場します。

そうした月をモチーフとした美術品を集めた展覧会です。例えば冒頭、久隅守景の「瀟湘八景図」にも空に月が照っています。中央には奇岩がそびえ、人の姿も見ることが出来ます。筆は緻密です。細部の表現も抜かりがありません。

歌川広重「名所江戸百景 京橋竹がし」安政3〜6(1856〜59)年 和泉市久保惣記念美術館

広重の「名所江戸百景」からは2点、やはり月の描いた作品が出ていました。うち「京橋竹がし」はどうでしょうか。かつての京橋川に架かっていた橋の上には満月が明るい光を放っています。川面には竹細工を運搬する舟も浮かんでいます。橋上に多くの人が行き交います。しばし立ち止まって月見をする者もいたに違いありません。

かぐや姫でお馴染みの竹取物語も月を題材としています。物語の場面を描いたのが「竹取物語図屏風」です。元は絵巻、それを後に屏風に仕立てました。上下の金砂子も美しい。詞書の筆も優美です。左下に表されたのがかぐや姫が月へと帰っていくシーンでしょうか。雲の上に乗った車が天へと昇っています。

「武蔵野図屏風(右隻)」 江戸時代(18世紀) 東京富士美術館

秋の景色が広がります。「武蔵野図屏風」です。六曲一双の大パノラマ。左が富士山です。そして右隻の草の間には月が沈んでいます。直列に並ぶ秋草はリズミカルです。萩などの花を隠しています。構図は図像的ながらも洗練されています。空の金砂子が効果的でした。きらきらと瞬く様子はまるで星屑のようでもあります。

直接描いていないのにも関わらず、月を意識した作品がありました。司馬江漢の「月下柴門美人図」です。柴門とあるように松の下の門で一人佇む女性の姿を描いています。空を見ても月は出ていません。ではどのように月の存在を示しているのでしょうか。答えは女性の青い着衣でした。ちょうど前の部分、特に足のあたりがうっすらと白く灯っています。月明かりが当たっているのでしょう。江漢らしく西洋の銅版画のような陰影を伴っているのも興味深いところでした。

月と動物や植物を取り合わせた作品も少なくありません。動物ではもちろん兎が主役です。中林竹洞の「清光淡月兎図」や源長常の「月兎漕舟図」も可愛らしいのではないでしょうか。植物では竹、中でも呉春・玉潾の「月竹図」が見事でした。墨画の軸画です。竹の描写が殊更に美しい。墨の擦れや跳ねを生かしては笹を描いています。月は十日夜でしょうか。上弦の月よりもやや膨らんでいます。

「花宴蒔絵硯箱(源氏物語蒔絵箔箱附属品)」 江戸時代(17世紀) 徳川美術館

工芸品にも月は多数登場します。「染付吹墨月兎文皿」は兎と月を染付で表現した小皿です。上に三日月が浮かび、下で兎がどこか楽しげに跳ねています。ほか武具では「黒漆塗頭形兜 伝柴田家武将所用」が目立っていました。かの柴田勝家が賎ヶ岳の戦いで着用したとも伝わる兜です。前立てに月が漆で描かれています。なお兜の一部が凹んでいましたが、これは銃弾を受けた痕なのだそうです。合戦の記録が生々しく残されています。

興味深い鐔を見つけました。「田毎の月図鐔 銘 西垣永久七十歳作之鍔」です。鐔の模様は田んぼです。細かな区画に分かれています。それぞれの田には苗と細い三日月がほぼ一つずつ描かれていました。何故に月が田にあるのでしょうか。写り込みです。空の月が水田に写っているという趣向でした。面白いアイデアではないでしょうか。

工芸では尾形乾山の「定家詠十二ヵ月和歌花鳥図角皿」が全点揃い。これは見入ります。また頴川美術館や和泉市久保惣記念美術館、それに京都国立博物館などの関西のコレクションが多いのも印象に残りました。

岳翁蔵丘「山水図」 室町時代(15〜16世紀) 佐野美術館

出品総数は81件です。ただし武具、工芸以外の大半は前後期で入れ替わります。各会期で50件超の展示です。点数は多くはありません。

「月ー夜を彩る清けき光」出品リスト(PDF)

前期:10月8日(土)~10月30日(日)

後期:11月1日(火)~11月20日(日)

11月20日まで開催されています。

「月ー夜を彩る清けき光」 渋谷区立松濤美術館

会期:10月8日(土)~11月20日(日)

休館:10月11日(火)、17日(月)、24日(月)、31日(月)、11月4日(金)、7日(月)、14日(月)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学生800(640)円、高校生・65歳以上500(400)円、小中学生100(80)円。

*( )内は10名以上の団体、及び渋谷区民の入館料。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。(要各種証明書)

*土・日曜日、休日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15~20分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「さいたまトリエンナーレ2016」 さいたま市内各会場(与野本町駅、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺)

さいたま市内各会場

「さいたまトリエンナーレ2016」

9/24~12/11

岩槻駅、大宮駅周辺会場に続きます。「さいたまトリエンナーレ2016」に行ってきました。

「さいたまトリエンナーレ2016」 さいたま市内各会場(岩槻駅~大宮駅周辺)

大宮の展示を一通り見終えた後は、埼京線に乗車し、次の目的地へと向かいました。行き先は与野本町です。

「彩の国さいたま芸術劇場」

与野本町の会場は1つ。彩の国さいたま芸術劇場です。駅西口より南下。約7~8分ほど歩いた住宅地の中にあります。

チェ・ジョンファ「息をする花」

作家は韓国のチェ・ジョンファ。2点のインスタレーションを出品しています。花を象ったのが「息をする花」でした。素材は布。息をするとあるように、風の力を借りては伸縮します。まるで花が生きているかのようです。

チェ・ジョンファ「ハッピーハッピー」

もう1つが「ハッピーハッピー」でした。天井からぶら下がるのは無数の日用品です。洗濯かごやゴミ箱、それにカラーコーンなどが連なっています。全100本。この夏に市内のワークショップで制作されたそうです。ちなみに彩の国会場はこの2つのみでした。いささか物足りない印象は否めないかもしれません。

ラストは中浦和から武蔵浦和の一帯です。両駅の間に複数の会場が分散しています。与野本町側に近い中浦和で下車。歩きながら武蔵浦和を目指すことにしました。

日比野克彦「種は船プロジェクトinさいたま」

まずは別所沼公園の日比野克彦です。ヒヤシンスハウスの中では日比野が昨年に手がけた「種は船プロジェクト」の映像が上映されています。

日比野克彦「種は船プロジェクトinさいたま」

そのプロジェクトの成果が沼に浮かぶ「種は船」です。2隻とも朝顔の種の形をしています。名は「Saitori 丸」と「別所沼丸」でした。種が土地の記憶を紡いで芽を出すのと同様、船もまた行く先々の記憶を呼び込んでは新しい土地へ伝える役割を担っています。そのように日比野は考えているそうです。

それにしても別所沼、大変に居心地の良い公園でした。トリエンナーレとは関係なく、沼に釣り糸を垂らしたり、園内を散歩して過ごす方などを多く見かけます。地元の方の憩いの場なのでしょう。のんびりとした時間が流れていました。

別所沼公園から武蔵浦和へのアプローチそのものもトリエンナーレの会場です。

ダニエル・グェティン「STATION TO STATION」

ダニエル・グェティンは公園からの歩道橋、さらにその先の「花と緑の散歩道」を、テーマカラーであるオレンジと青色で彩りました。

ダニエル・グェティン「STATION TO STATION」

「STATION TO STATION」です。桜並木の小道には色鮮やかなゲートを設置。腰掛けることも可能なベンチもあります。

ウィスット・ポンニミット「時間の道」

またポンニミットの「マムアンちゃん」のキャラクターのサインも随所に点在しています。通常の看板にもう一枚、マムアンちゃんの一言が加わります。さりげない言葉に空想を膨らませるのも楽しいかもしれません。

アイガルス・ビクシェ「さいたまビジネスマン」

おそらくSNS関連で最も写真があがっている作品ではないでしょうか。アイガルス・ビクシェの「さいたまビジネスマン」です。ちょうど埼京線の線路の際、高架下の公園で寝そべる巨大な人物像。スーツを着ては頭に手を当てています。

アイガルス・ビクシェ「さいたまビジネスマン」

全長は9.5メートルです。さすがに目立ちます。スーツの表面に無数の蜘蛛や蠅のオブジェがたかっていました。ネクタイは黒です。喪服のようにも見えなくはありません。涅槃像から着想を得た作品だそうです。

「旧部長公舎」会場入口

武蔵浦和界隈で最も展示が多いのは旧部長公舎です。かつてはさいたま市の官舎として整備された施設。4つの住居からなっています。

高田安規子・政子「土地の記憶を辿って」

ユニットで活動する高田安規子・政子は、さいたまの地歴に因んだインスタレーションを展開しました。「土地の記憶を辿って」です。太古の昔、さいたまには海が広がっていました。その証でもある貝や貝塚、さらには海岸線の地図をモチーフとして取り込んでいます。

高田安規子・政子「土地の記憶を辿って」

また見沼田んぼの絶滅危惧種や、周囲の林に生息する樹木の種にも注目。いずれも障子や壁紙、さらにはガラス窓などの建具に描きました。

鈴木桃子「アンタイトルド・ドローイング・プロジェクト」

住居そのものをドローイングで埋め尽くそうとしているのでしょうか。鈴木桃子の「アンタイトルド・ドローイング・プロジェクト」です。内装は床から壁に至るまで全てが真っ白。そこに作家本人が鉛筆によってドローイングを描いています。

鈴木桃子「アンタイトルド・ドローイング・プロジェクト」

会期中も作家が手を加え続けているそうです。つまり形は刻々と変化します。しかも最後は「何もない空間」に戻すという試みです。確かに無数の消しゴムが用意されていました。これを使って11月頃から観客とともに消す作業に入るそうです。まさに生々流転、最後は全てが無に帰します。

松田正隆+遠藤幹大+三上亮「家と出来事 1971-2006年の会話」

演劇、映画、美術の協働によるインスタレーションです。劇作家の松田正隆、映画監督の遠藤幹大、アーティストの三上亮は、部長公舎の場の記憶を紡ぐ戯曲を制作しました。

松田正隆+遠藤幹大+三上亮「家と出来事 1971-2006年の会話」

戯曲といえども演者は声。つまり公舎で行われた生活なりを音声を用いて上演しているわけです。使い古しのワープロにはスイッチが入り、キッチンにも明かりが灯っています。調度品は古い。中にはレコードもありました。不在の空間に人の気配が感じられます。まるでつい今まで生活していたかのようです。

松田正隆+遠藤幹大+三上亮「家と出来事 1971-2006年の会話」(ベランダより新幹線の高架方向を望む)

場所を変えると声は変化。日常のささやかな物語が進展します。ベランダでもイヤホンを使った作品がありました。旧部長公舎は高台です。ふと新幹線について語る声が聞こえてきました。すると彼方の高架上を実際に新幹線が走ります。もちろん偶然に過ぎませんが、なんとも不思議な感覚を覚えました。

「旧部長公舎」会場入口

部長公舎では写真家の野口里佳も出展。映像と写真を交えての展開です。野口自身、さいたま市の生まれだそうです。同地に因んだ初期作も展示されていました。(野口里佳の展示は撮影不可。)

ダニエル・グェティン「STATION TO STATION」

この後は再び「花と緑の散歩道」へと戻り、ダニエル・グェティンのゲートを潜っては武蔵浦和駅へと歩き、トリエンナーレの観覧を一通り終えました。

結局、朝10時に岩槻に入り、大宮から与野本町、武蔵浦和へと廻って、最後に見終えたのは16時頃でした。岩槻の旧民俗文化センターが事実上のメイン会場です。次いで武蔵浦和の部長公舎が充実しています。反面、ほかの会場は作品数が多くはありません。今回は浦和、西浦和の会場には行きませんでした。

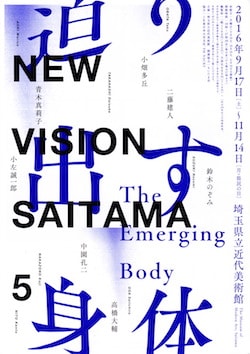

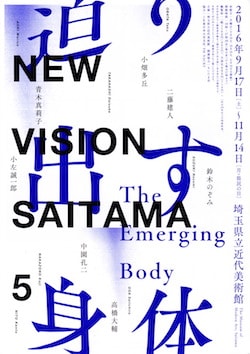

「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」@埼玉県立近代美術館 9月17日 (土) ~11月14日 (日)

観覧のスピードには個人差がありますが、展示のみであれば1日で十分に廻れると思います。またややタイトなスケジュールになるやもしれませんが、埼玉県立近代美術館の「NEW VISION SAITAMA5」がなかなか見応えがあります。トリエンナーレとは直接関係ありませんが、現代美術の展覧会です。北浦和を挟んで廻るのも面白いかもしれません。

ウィスット・ポンニミット「さいたマムアン」

どの会場も大変に空いていました。次回開催に向けては議論もありそうですが、待ち時間などは一切ありません。スムーズに観覧出来ました。

「さいたまトリエンナーレ2016公式ガイドブック/メディアパルムック」

「さいたまトリエンナーレ2016公式ガイドブック/メディアパルムック」

一部の公演を除き、無料です。12月11日まで開催されています。

「さいたまトリエンナーレ2016」(@SaitamaTriennal) さいたま市内各会場(与野本町駅~大宮駅周辺、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺、岩槻駅周辺)

会期:9月24日(土)~12月11日(日)

休館:水曜日。

*但し11月23日(水・祝)は開場、翌11月24日(木)は閉場。

時間:10:00~18:00

*入場は閉場の30分前まで。

料金:無料。(但し、一部の公演、上映を除く。)

住所:さいたま市中央区上峰3-15-1(彩の国さいたま芸術劇場)、さいたま市南区別所4-12-10(別所沼公園)、さいたま市南区鹿手袋3-14(西南さくら公園)、さいたま市南区別所2-39-1(旧部長公舎)

交通:JR線与野本町駅西口より徒歩7分(彩の国さいたま芸術劇場)、JR線中浦和駅より徒歩5分(別所沼公園)、JR線武蔵浦和駅より徒歩8分(西南さくら公園)、JR線武蔵浦和駅より徒歩11分(旧部長公舎)。

「さいたまトリエンナーレ2016」

9/24~12/11

岩槻駅、大宮駅周辺会場に続きます。「さいたまトリエンナーレ2016」に行ってきました。

「さいたまトリエンナーレ2016」 さいたま市内各会場(岩槻駅~大宮駅周辺)

大宮の展示を一通り見終えた後は、埼京線に乗車し、次の目的地へと向かいました。行き先は与野本町です。

「彩の国さいたま芸術劇場」

与野本町の会場は1つ。彩の国さいたま芸術劇場です。駅西口より南下。約7~8分ほど歩いた住宅地の中にあります。

チェ・ジョンファ「息をする花」

作家は韓国のチェ・ジョンファ。2点のインスタレーションを出品しています。花を象ったのが「息をする花」でした。素材は布。息をするとあるように、風の力を借りては伸縮します。まるで花が生きているかのようです。

チェ・ジョンファ「ハッピーハッピー」

もう1つが「ハッピーハッピー」でした。天井からぶら下がるのは無数の日用品です。洗濯かごやゴミ箱、それにカラーコーンなどが連なっています。全100本。この夏に市内のワークショップで制作されたそうです。ちなみに彩の国会場はこの2つのみでした。いささか物足りない印象は否めないかもしれません。

ラストは中浦和から武蔵浦和の一帯です。両駅の間に複数の会場が分散しています。与野本町側に近い中浦和で下車。歩きながら武蔵浦和を目指すことにしました。

日比野克彦「種は船プロジェクトinさいたま」

まずは別所沼公園の日比野克彦です。ヒヤシンスハウスの中では日比野が昨年に手がけた「種は船プロジェクト」の映像が上映されています。

日比野克彦「種は船プロジェクトinさいたま」

そのプロジェクトの成果が沼に浮かぶ「種は船」です。2隻とも朝顔の種の形をしています。名は「Saitori 丸」と「別所沼丸」でした。種が土地の記憶を紡いで芽を出すのと同様、船もまた行く先々の記憶を呼び込んでは新しい土地へ伝える役割を担っています。そのように日比野は考えているそうです。

それにしても別所沼、大変に居心地の良い公園でした。トリエンナーレとは関係なく、沼に釣り糸を垂らしたり、園内を散歩して過ごす方などを多く見かけます。地元の方の憩いの場なのでしょう。のんびりとした時間が流れていました。

別所沼公園から武蔵浦和へのアプローチそのものもトリエンナーレの会場です。

ダニエル・グェティン「STATION TO STATION」

ダニエル・グェティンは公園からの歩道橋、さらにその先の「花と緑の散歩道」を、テーマカラーであるオレンジと青色で彩りました。

ダニエル・グェティン「STATION TO STATION」

「STATION TO STATION」です。桜並木の小道には色鮮やかなゲートを設置。腰掛けることも可能なベンチもあります。

ウィスット・ポンニミット「時間の道」

またポンニミットの「マムアンちゃん」のキャラクターのサインも随所に点在しています。通常の看板にもう一枚、マムアンちゃんの一言が加わります。さりげない言葉に空想を膨らませるのも楽しいかもしれません。

アイガルス・ビクシェ「さいたまビジネスマン」

おそらくSNS関連で最も写真があがっている作品ではないでしょうか。アイガルス・ビクシェの「さいたまビジネスマン」です。ちょうど埼京線の線路の際、高架下の公園で寝そべる巨大な人物像。スーツを着ては頭に手を当てています。

アイガルス・ビクシェ「さいたまビジネスマン」

全長は9.5メートルです。さすがに目立ちます。スーツの表面に無数の蜘蛛や蠅のオブジェがたかっていました。ネクタイは黒です。喪服のようにも見えなくはありません。涅槃像から着想を得た作品だそうです。

「旧部長公舎」会場入口

武蔵浦和界隈で最も展示が多いのは旧部長公舎です。かつてはさいたま市の官舎として整備された施設。4つの住居からなっています。

高田安規子・政子「土地の記憶を辿って」

ユニットで活動する高田安規子・政子は、さいたまの地歴に因んだインスタレーションを展開しました。「土地の記憶を辿って」です。太古の昔、さいたまには海が広がっていました。その証でもある貝や貝塚、さらには海岸線の地図をモチーフとして取り込んでいます。

高田安規子・政子「土地の記憶を辿って」

また見沼田んぼの絶滅危惧種や、周囲の林に生息する樹木の種にも注目。いずれも障子や壁紙、さらにはガラス窓などの建具に描きました。

鈴木桃子「アンタイトルド・ドローイング・プロジェクト」

住居そのものをドローイングで埋め尽くそうとしているのでしょうか。鈴木桃子の「アンタイトルド・ドローイング・プロジェクト」です。内装は床から壁に至るまで全てが真っ白。そこに作家本人が鉛筆によってドローイングを描いています。

鈴木桃子「アンタイトルド・ドローイング・プロジェクト」

会期中も作家が手を加え続けているそうです。つまり形は刻々と変化します。しかも最後は「何もない空間」に戻すという試みです。確かに無数の消しゴムが用意されていました。これを使って11月頃から観客とともに消す作業に入るそうです。まさに生々流転、最後は全てが無に帰します。

松田正隆+遠藤幹大+三上亮「家と出来事 1971-2006年の会話」

演劇、映画、美術の協働によるインスタレーションです。劇作家の松田正隆、映画監督の遠藤幹大、アーティストの三上亮は、部長公舎の場の記憶を紡ぐ戯曲を制作しました。

松田正隆+遠藤幹大+三上亮「家と出来事 1971-2006年の会話」

戯曲といえども演者は声。つまり公舎で行われた生活なりを音声を用いて上演しているわけです。使い古しのワープロにはスイッチが入り、キッチンにも明かりが灯っています。調度品は古い。中にはレコードもありました。不在の空間に人の気配が感じられます。まるでつい今まで生活していたかのようです。

松田正隆+遠藤幹大+三上亮「家と出来事 1971-2006年の会話」(ベランダより新幹線の高架方向を望む)

場所を変えると声は変化。日常のささやかな物語が進展します。ベランダでもイヤホンを使った作品がありました。旧部長公舎は高台です。ふと新幹線について語る声が聞こえてきました。すると彼方の高架上を実際に新幹線が走ります。もちろん偶然に過ぎませんが、なんとも不思議な感覚を覚えました。

「旧部長公舎」会場入口

部長公舎では写真家の野口里佳も出展。映像と写真を交えての展開です。野口自身、さいたま市の生まれだそうです。同地に因んだ初期作も展示されていました。(野口里佳の展示は撮影不可。)

ダニエル・グェティン「STATION TO STATION」

この後は再び「花と緑の散歩道」へと戻り、ダニエル・グェティンのゲートを潜っては武蔵浦和駅へと歩き、トリエンナーレの観覧を一通り終えました。

結局、朝10時に岩槻に入り、大宮から与野本町、武蔵浦和へと廻って、最後に見終えたのは16時頃でした。岩槻の旧民俗文化センターが事実上のメイン会場です。次いで武蔵浦和の部長公舎が充実しています。反面、ほかの会場は作品数が多くはありません。今回は浦和、西浦和の会場には行きませんでした。

「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」@埼玉県立近代美術館 9月17日 (土) ~11月14日 (日)

観覧のスピードには個人差がありますが、展示のみであれば1日で十分に廻れると思います。またややタイトなスケジュールになるやもしれませんが、埼玉県立近代美術館の「NEW VISION SAITAMA5」がなかなか見応えがあります。トリエンナーレとは直接関係ありませんが、現代美術の展覧会です。北浦和を挟んで廻るのも面白いかもしれません。

ウィスット・ポンニミット「さいたマムアン」

どの会場も大変に空いていました。次回開催に向けては議論もありそうですが、待ち時間などは一切ありません。スムーズに観覧出来ました。

「さいたまトリエンナーレ2016公式ガイドブック/メディアパルムック」

「さいたまトリエンナーレ2016公式ガイドブック/メディアパルムック」一部の公演を除き、無料です。12月11日まで開催されています。

「さいたまトリエンナーレ2016」(@SaitamaTriennal) さいたま市内各会場(与野本町駅~大宮駅周辺、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺、岩槻駅周辺)

会期:9月24日(土)~12月11日(日)

休館:水曜日。

*但し11月23日(水・祝)は開場、翌11月24日(木)は閉場。

時間:10:00~18:00

*入場は閉場の30分前まで。

料金:無料。(但し、一部の公演、上映を除く。)

住所:さいたま市中央区上峰3-15-1(彩の国さいたま芸術劇場)、さいたま市南区別所4-12-10(別所沼公園)、さいたま市南区鹿手袋3-14(西南さくら公園)、さいたま市南区別所2-39-1(旧部長公舎)

交通:JR線与野本町駅西口より徒歩7分(彩の国さいたま芸術劇場)、JR線中浦和駅より徒歩5分(別所沼公園)、JR線武蔵浦和駅より徒歩8分(西南さくら公園)、JR線武蔵浦和駅より徒歩11分(旧部長公舎)。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「さいたまトリエンナーレ2016」 さいたま市内各会場(岩槻駅~大宮駅周辺)

さいたま市内各会場

「さいたまトリエンナーレ2016」

9/24~12/11

「さいたまトリエンナーレ2016」に行ってきました。

今年から新たに始まった「さいたまトリエンナーレ」。会場はさいたま市内の南北に点在しています。

一会場で最も展示数が多いのは岩槻の旧民俗文化センターです。よってまずは岩槻を目指すことにしました。

東武アーバンパークラインの岩槻駅に着いたのは9時50分頃。改札口のすぐ目の前にトリエンナーレの案内所がありました。パンフレットほか、アートマップも設置。ガイドの方も丁寧に接して下さいます。一通りの情報を収集することが出来ました。

目立つのはウィスット・ポンニミットの描く「さいたマムアンちゃん」です。もちろん公式のキャラクター。またポンニミットはトリエンナーレ全体の展示サインも担当しています。ちなみに各会場の目印はトリエンナーレののぼり旗です。「さいたマムアンちゃん」とともに出迎えてくれます。

「岩槻駅東口ロータリー」無料シャトルバス乗り場

旧民俗文化センターへは岩槻駅より直線距離で約1.3キロほどあります。無料のシャトルバスが駅東口のロータリーから発着していました。10時ちょうどのバスに乗車。駅から離れて郊外へと進みます。おおよそ15分程度で会場に辿り着きました。

マテイ・アンドラシュ・ヴォグリンチッチ「枕」

出品アーティストは全14組。まず目に飛び込んでくるのが、マテイ・アンドラシュ・ヴォグリンチッチの「枕」でした。無数の白い枕が中庭を埋め尽くしています。ちょうど晴天だったからか空の青とのコントラストが際立っていました。ヴォグリンチッチはトリエンナーレのテーマでもある「未来の発見」を、夢見るための枕に見出したそうです。日常のありふれた素材を効果的に利用しています。

大洲大作「Commuter/通う人」

旧文化センターの会場は1階のみ。回廊のようにぐるりと展示室が続いています。場所のさいたまを題材にした作品が目立ちました。大洲大作は市内の通勤電車の車窓をテーマにした映像を制作。一部の風景は市民から募ったものです。ひたすらに移ろう景色は時に光や影に還元されていきます。

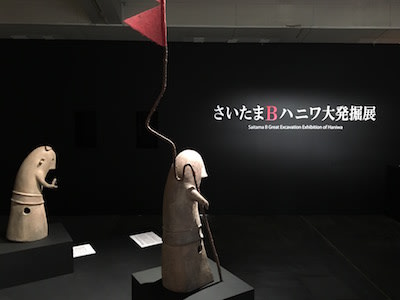

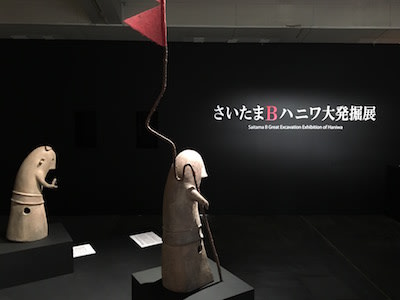

川埜龍三「犀の角がもう少し長ければ歴史は変わっていただろう」

さいたま県内から多数出土するという埴輪に着目したのが河埜龍三です。「さいたまBハニワ大発掘展」と題した会場には一見、本物らしき埴輪が並んでいます。また埴輪の解説も充実。細かな図解を示すパネルや発掘時の様子を記録したような写真も出ていました。それによれば一般の人々による「発掘キャラバン隊」で埴輪の発掘調査を行ったそうです。

川埜龍三「犀の角がもう少し長ければ歴史は変わっていただろう」

思わず納得してしまうような凝った作りですが、実は全てが虚構。河埜が作り上げたフィクションの世界なのです。

川埜龍三「犀の角がもう少し長ければ歴史は変わっていただろう」

さいたまBとは現実をさいたまAに見立てて名付けた世界。いわばパラレルワールドです。架空のさいたまBからさも本当に発掘されたような埴輪の展示を行っています。確かによく見ればまずありえないような形の埴輪ばかり。むしろ可愛らしい。とはいえ、ここまで作り込めば説得力があるというものです。にやりとさせられました。

ソ・ミンジョン「水がありました」

見せ方として面白いのがソ・ミンジョンの「水がありました」でした。作品自体は映像。約2分半ほどです。撮影場所は大宮の氷川神社。かつてあったさいたまの海をテーマにした作品を映しています。

ソ・ミンジョン「水がありました」

スクリーンの形が変わっています。というのもご覧の通り、円筒形なのです。しかも素材は糸。束になっています。中が空洞になっていて輪を描いています。海の青、そして風に揺らぐ杜の緑が次々と映し出されていきます。端的に美しい。こうした映像の方式は初めて見ました。輪は循環しています。大地を巡る水を意識しているそうです。

<

西尾美也「感覚の洗濯」

さいたまトリエンナーレの舞台は「生活都市」(公式サイトより)です。その生活を見据えたインスタレーションでしょうか。西尾美也が日常の日常、すなわち洗濯物をテーマとした作品を出展しています。

西尾美也「感覚の洗濯」

万国旗のようにはためく洗濯物。祝典的な光景を表現しています。さらに洗濯物を花見や写生の対象にしようと試みます。確かに洗濯物は色とりどりです。絵になる面もあるかもしれません。また映像はたらいなどの洗濯用品を積んだ車に乗って見るという仕掛けでした。クラクションボタンを押すと映像が切り替わります。

小沢剛「帰って来たJ.L.」

小沢剛は歴史上の人物に、「事実とフィクションを重ねあわせた物語」(キャプションより)を提示する「帰って来た」シリーズの新作を展示。ホールでしょうか。映画館さながらに椅子の並ぶ暗室で映像が投影されています。舞台はフィリピンです。起点は4人組のバンドJ.Lです。過去や現在を行き来しながらさいたまとつなぎ合わせています。

藤城光「ボイジャー 2011」

福島の原子力事故に向き合った藤城光の「ボイジャー2011」や、モノクロームの映像が幻想的なアピチャッポン・ウィーラセタクンの「Invisibility」も興味深いのではないでしょうか。それぞれもつながりはさいたまです。藤城は事故でさいたまに避難してきた人々などのインタビューを実行。アピチャッポンはさいたま市内で録音した音をテーマとした映像を制作しています。

最後は目です。アーティストの荒神明香らを中心に活動するグループ。資生堂ギャラリーの空間を大きく作り変えた「たよりない現実、この世界の在りか」展でも話題となりました。

このトリエンナーレでも驚くべき光景を現出させています。しかしそれ以上は書けません。なにせ作家の意向により撮影不可、ないしネタバレも不可だからです。ただ一つだけ言えるのは間違いなく晴れている方が作品映えしますることです。なるべく晴天時に出かけられることをおすすめします。

「旧民俗文化センター」会場入口

旧民俗文化センターに滞在していたのは結局1時間ほどでした。再び無料バスに乗って岩槻駅へと戻ります。同エリアのK邸はオープン時間外だったので、鑑賞を断念。そのまま東武アーバンパークラインで次の目的地である大宮へと向かいました。

大宮の会場は全部で6つ。とはいえ、会期が限定されていたり、イベントのみの展示もあります。この日、観覧出来たのは大宮高島屋と大宮区役所、それに市民会館おおみやの3つでした。全て駅の東口に位置します。

長島確+やじるしのチーム「←」

大宮高島屋の展示は6階から7階にかけてのローズギャラリー。階段の踊り場です。作品は「←」。上の写真でお分かりいただけるでしょうか。例えば民家の壁に←、文字通り矢印を描いています。これは長島確と「やじるしのチーム」と名付けられたメンバーが、街中に「←」を掲げるプロジェクトで出来たものです。一般の市民の参加者が、自由な素材で思い思いの場所に「←」を作っています。

長島確+やじるしのチーム「←」

ただまだ参加者が少ないのか、「←」パネルの枚数が僅かです。余白も目立ちました。もう少しボリュームがあると面白いのかもしれません。

秋山さやか「雫」

市民会館おおみやでは秋山さやかが「雫」と題したインスタレーションを展示しています。素材は刺繍や手紙です。秋山は6月から110日間、大宮に滞在し、日々の出来事を紡いでは針縫いに留め、自らに宛てて投函しました。紙は様々です。中には広告の切り抜きなどもあります。

秋山さやか「雫」

会場は元々、市民会館内で営業していた喫茶店でした。今はクローズしていますが、場との相性も良い。一室での展開ですが、思いの外に見応えがありました。

「大宮区役所」入口

大宮の最終目的地は大宮区役所です。作家は2組。チェルフィッチュの岡田利規とダンカン・スピークマン&サラ・アンダーソンです。

岡田の作品は区役所地下の古びた厨房にありました。2つの映像です。戯曲が進行します。シルエット越しの人物はさも実在の演者のようでした。演劇と映像の融合でしょうか。実際、岡田自身も「映像演劇」と名付けているようです。

ダンカン・スピークマン&サラ・アンダーソンは体験型のインスタレーションです。スタートは13時から。午前中は体験出来ません。

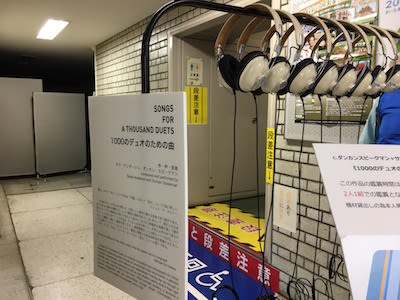

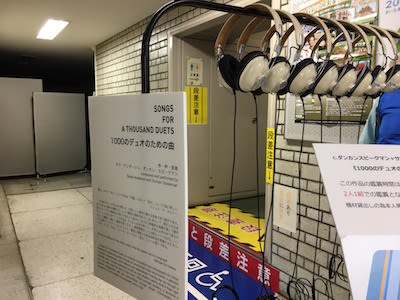

ダンカン・スピークマン&サラ・アンダーソン「1000のデュオのための曲」受付

受付は区役所1階のカウンターです。ヘッドホンを持ち出すため、身分証明書の確認などの簡単な手続きが必要となります。持ち出す先は街中です。ようはヘッドホンをかぶり、音声プレーヤーから流れる音楽とガイドを聞きながら街中を歩くという作品なのです。

ダンカン・スピークマン&サラ・アンダーソン「1000のデュオのための曲」音声ガイド

体験は2人1組。ヘッドホンをすると街の音がかなり遮断されます。全てはガイドの指示が頼りです。面白いのは2人にそれぞれ別々の指示が与えられることでした。互いを時に見やり、またジェスチャーを与えて、意思疎通を図っていきます。離れて歩く場面もあります。うまくいかない時も少なくありません。

とはいえ、リアルとフィクションの狭間を行き交うような体験はなかなか面白い。ありふれた光景に見えない心象がクロスします。結果的に駅周辺を彷徨うこと約40分超。最後は再び大宮区役所へと戻りました。

なお1人の場合はほかの希望者とペアを組むか、場合によってはスタッフの方が対応するそうです。道程はほぼ全て屋外です。傘を持ってジェスチャーしながら歩くには少々難があります。やはり晴れの日の参加をおすすめします。

「さいたまトリエンナーレ2016」 さいたま市内各会場(与野本町駅、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺)

与野本町駅、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺会場へと続きます。

「さいたまトリエンナーレ2016」(@SaitamaTriennal) さいたま市内各会場(与野本町駅~大宮駅周辺、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺、岩槻駅周辺)

会期:9月24日(土)~12月11日(日)

休館:水曜日。

*但し11月23日(水・祝)は開場、翌11月24日(木)は閉場。

時間:10:00~18:00

*入場は閉場の30分前まで。

料金:無料。(但し、一部の公演、上映を除く。)

住所:さいたま市岩槻区加倉5-12-1(旧民俗文化センター)、さいたま市大宮区大門町3-1(大宮区役所)

交通:東武アーバンパークライン岩槻駅東口より無料シャトルバスで約15分(旧民俗文化センター)、JR線・東武アーバンパークライン・埼玉新都市交通大宮駅東口より徒歩5分(大宮区役所)。

「さいたまトリエンナーレ2016」

9/24~12/11

「さいたまトリエンナーレ2016」に行ってきました。

今年から新たに始まった「さいたまトリエンナーレ」。会場はさいたま市内の南北に点在しています。

一会場で最も展示数が多いのは岩槻の旧民俗文化センターです。よってまずは岩槻を目指すことにしました。

東武アーバンパークラインの岩槻駅に着いたのは9時50分頃。改札口のすぐ目の前にトリエンナーレの案内所がありました。パンフレットほか、アートマップも設置。ガイドの方も丁寧に接して下さいます。一通りの情報を収集することが出来ました。

目立つのはウィスット・ポンニミットの描く「さいたマムアンちゃん」です。もちろん公式のキャラクター。またポンニミットはトリエンナーレ全体の展示サインも担当しています。ちなみに各会場の目印はトリエンナーレののぼり旗です。「さいたマムアンちゃん」とともに出迎えてくれます。

「岩槻駅東口ロータリー」無料シャトルバス乗り場

旧民俗文化センターへは岩槻駅より直線距離で約1.3キロほどあります。無料のシャトルバスが駅東口のロータリーから発着していました。10時ちょうどのバスに乗車。駅から離れて郊外へと進みます。おおよそ15分程度で会場に辿り着きました。

マテイ・アンドラシュ・ヴォグリンチッチ「枕」

出品アーティストは全14組。まず目に飛び込んでくるのが、マテイ・アンドラシュ・ヴォグリンチッチの「枕」でした。無数の白い枕が中庭を埋め尽くしています。ちょうど晴天だったからか空の青とのコントラストが際立っていました。ヴォグリンチッチはトリエンナーレのテーマでもある「未来の発見」を、夢見るための枕に見出したそうです。日常のありふれた素材を効果的に利用しています。

大洲大作「Commuter/通う人」

旧文化センターの会場は1階のみ。回廊のようにぐるりと展示室が続いています。場所のさいたまを題材にした作品が目立ちました。大洲大作は市内の通勤電車の車窓をテーマにした映像を制作。一部の風景は市民から募ったものです。ひたすらに移ろう景色は時に光や影に還元されていきます。

川埜龍三「犀の角がもう少し長ければ歴史は変わっていただろう」

さいたま県内から多数出土するという埴輪に着目したのが河埜龍三です。「さいたまBハニワ大発掘展」と題した会場には一見、本物らしき埴輪が並んでいます。また埴輪の解説も充実。細かな図解を示すパネルや発掘時の様子を記録したような写真も出ていました。それによれば一般の人々による「発掘キャラバン隊」で埴輪の発掘調査を行ったそうです。

川埜龍三「犀の角がもう少し長ければ歴史は変わっていただろう」

思わず納得してしまうような凝った作りですが、実は全てが虚構。河埜が作り上げたフィクションの世界なのです。

川埜龍三「犀の角がもう少し長ければ歴史は変わっていただろう」

さいたまBとは現実をさいたまAに見立てて名付けた世界。いわばパラレルワールドです。架空のさいたまBからさも本当に発掘されたような埴輪の展示を行っています。確かによく見ればまずありえないような形の埴輪ばかり。むしろ可愛らしい。とはいえ、ここまで作り込めば説得力があるというものです。にやりとさせられました。

ソ・ミンジョン「水がありました」

見せ方として面白いのがソ・ミンジョンの「水がありました」でした。作品自体は映像。約2分半ほどです。撮影場所は大宮の氷川神社。かつてあったさいたまの海をテーマにした作品を映しています。

ソ・ミンジョン「水がありました」

スクリーンの形が変わっています。というのもご覧の通り、円筒形なのです。しかも素材は糸。束になっています。中が空洞になっていて輪を描いています。海の青、そして風に揺らぐ杜の緑が次々と映し出されていきます。端的に美しい。こうした映像の方式は初めて見ました。輪は循環しています。大地を巡る水を意識しているそうです。

<

西尾美也「感覚の洗濯」

さいたまトリエンナーレの舞台は「生活都市」(公式サイトより)です。その生活を見据えたインスタレーションでしょうか。西尾美也が日常の日常、すなわち洗濯物をテーマとした作品を出展しています。

西尾美也「感覚の洗濯」

万国旗のようにはためく洗濯物。祝典的な光景を表現しています。さらに洗濯物を花見や写生の対象にしようと試みます。確かに洗濯物は色とりどりです。絵になる面もあるかもしれません。また映像はたらいなどの洗濯用品を積んだ車に乗って見るという仕掛けでした。クラクションボタンを押すと映像が切り替わります。

小沢剛「帰って来たJ.L.」

小沢剛は歴史上の人物に、「事実とフィクションを重ねあわせた物語」(キャプションより)を提示する「帰って来た」シリーズの新作を展示。ホールでしょうか。映画館さながらに椅子の並ぶ暗室で映像が投影されています。舞台はフィリピンです。起点は4人組のバンドJ.Lです。過去や現在を行き来しながらさいたまとつなぎ合わせています。

藤城光「ボイジャー 2011」

福島の原子力事故に向き合った藤城光の「ボイジャー2011」や、モノクロームの映像が幻想的なアピチャッポン・ウィーラセタクンの「Invisibility」も興味深いのではないでしょうか。それぞれもつながりはさいたまです。藤城は事故でさいたまに避難してきた人々などのインタビューを実行。アピチャッポンはさいたま市内で録音した音をテーマとした映像を制作しています。

最後は目です。アーティストの荒神明香らを中心に活動するグループ。資生堂ギャラリーの空間を大きく作り変えた「たよりない現実、この世界の在りか」展でも話題となりました。

このトリエンナーレでも驚くべき光景を現出させています。しかしそれ以上は書けません。なにせ作家の意向により撮影不可、ないしネタバレも不可だからです。ただ一つだけ言えるのは間違いなく晴れている方が作品映えしますることです。なるべく晴天時に出かけられることをおすすめします。

「旧民俗文化センター」会場入口

旧民俗文化センターに滞在していたのは結局1時間ほどでした。再び無料バスに乗って岩槻駅へと戻ります。同エリアのK邸はオープン時間外だったので、鑑賞を断念。そのまま東武アーバンパークラインで次の目的地である大宮へと向かいました。

大宮の会場は全部で6つ。とはいえ、会期が限定されていたり、イベントのみの展示もあります。この日、観覧出来たのは大宮高島屋と大宮区役所、それに市民会館おおみやの3つでした。全て駅の東口に位置します。

長島確+やじるしのチーム「←」

大宮高島屋の展示は6階から7階にかけてのローズギャラリー。階段の踊り場です。作品は「←」。上の写真でお分かりいただけるでしょうか。例えば民家の壁に←、文字通り矢印を描いています。これは長島確と「やじるしのチーム」と名付けられたメンバーが、街中に「←」を掲げるプロジェクトで出来たものです。一般の市民の参加者が、自由な素材で思い思いの場所に「←」を作っています。

長島確+やじるしのチーム「←」

ただまだ参加者が少ないのか、「←」パネルの枚数が僅かです。余白も目立ちました。もう少しボリュームがあると面白いのかもしれません。

秋山さやか「雫」

市民会館おおみやでは秋山さやかが「雫」と題したインスタレーションを展示しています。素材は刺繍や手紙です。秋山は6月から110日間、大宮に滞在し、日々の出来事を紡いでは針縫いに留め、自らに宛てて投函しました。紙は様々です。中には広告の切り抜きなどもあります。

秋山さやか「雫」

会場は元々、市民会館内で営業していた喫茶店でした。今はクローズしていますが、場との相性も良い。一室での展開ですが、思いの外に見応えがありました。

「大宮区役所」入口

大宮の最終目的地は大宮区役所です。作家は2組。チェルフィッチュの岡田利規とダンカン・スピークマン&サラ・アンダーソンです。

岡田の作品は区役所地下の古びた厨房にありました。2つの映像です。戯曲が進行します。シルエット越しの人物はさも実在の演者のようでした。演劇と映像の融合でしょうか。実際、岡田自身も「映像演劇」と名付けているようです。

ダンカン・スピークマン&サラ・アンダーソンは体験型のインスタレーションです。スタートは13時から。午前中は体験出来ません。

ダンカン・スピークマン&サラ・アンダーソン「1000のデュオのための曲」受付

受付は区役所1階のカウンターです。ヘッドホンを持ち出すため、身分証明書の確認などの簡単な手続きが必要となります。持ち出す先は街中です。ようはヘッドホンをかぶり、音声プレーヤーから流れる音楽とガイドを聞きながら街中を歩くという作品なのです。

ダンカン・スピークマン&サラ・アンダーソン「1000のデュオのための曲」音声ガイド

体験は2人1組。ヘッドホンをすると街の音がかなり遮断されます。全てはガイドの指示が頼りです。面白いのは2人にそれぞれ別々の指示が与えられることでした。互いを時に見やり、またジェスチャーを与えて、意思疎通を図っていきます。離れて歩く場面もあります。うまくいかない時も少なくありません。

とはいえ、リアルとフィクションの狭間を行き交うような体験はなかなか面白い。ありふれた光景に見えない心象がクロスします。結果的に駅周辺を彷徨うこと約40分超。最後は再び大宮区役所へと戻りました。

なお1人の場合はほかの希望者とペアを組むか、場合によってはスタッフの方が対応するそうです。道程はほぼ全て屋外です。傘を持ってジェスチャーしながら歩くには少々難があります。やはり晴れの日の参加をおすすめします。

「さいたまトリエンナーレ2016」 さいたま市内各会場(与野本町駅、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺)

与野本町駅、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺会場へと続きます。

「さいたまトリエンナーレ2016」(@SaitamaTriennal) さいたま市内各会場(与野本町駅~大宮駅周辺、武蔵浦和駅~中浦和駅周辺、岩槻駅周辺)

会期:9月24日(土)~12月11日(日)

休館:水曜日。

*但し11月23日(水・祝)は開場、翌11月24日(木)は閉場。

時間:10:00~18:00

*入場は閉場の30分前まで。

料金:無料。(但し、一部の公演、上映を除く。)

住所:さいたま市岩槻区加倉5-12-1(旧民俗文化センター)、さいたま市大宮区大門町3-1(大宮区役所)

交通:東武アーバンパークライン岩槻駅東口より無料シャトルバスで約15分(旧民俗文化センター)、JR線・東武アーバンパークライン・埼玉新都市交通大宮駅東口より徒歩5分(大宮区役所)。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館

「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」 埼玉県立近代美術館

9/17~11/14

埼玉県立近代美術館で開催中の「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」を見てきました。

埼玉発、県内にゆかりのある現代アーティストを紹介する「NEW VISION SAITAMA」展は、今回で5回目を数えるに至りました。

出品は全7名。いずれも1980年代生まれのアーティストです。

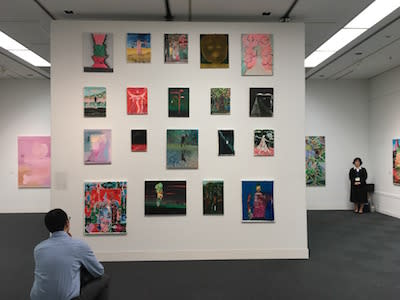

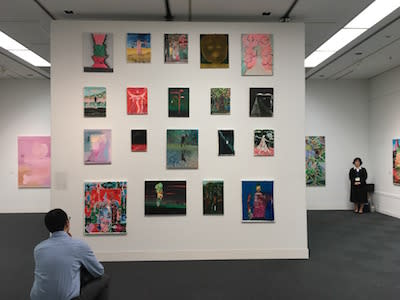

まずは小左誠一郎。さいたま市在住の画家です。大作の絵画が展示室を取り囲みます。いずれも抽象画です。しかしせめぎ合う色面をはじめ、掠れ、また時に太く現れる線は、何やら有機物を象っているようにも見えます。円や三角などの幾何学的な模様も介在していました。モチーフ自身が呼吸、ないし伸縮しているようにも思えなくはありません。不思議な揺らぎを伴う作品でもあります。

古びた窓枠が暗室に浮かび上がります。鈴木のぞみです。窓枠は不要になったものでしょう。戸外の風景が朧げに映りこんでいます。鈴木は通常、窓ガラスを使って窓越しの風景を撮影。その写真を窓ガラスに焼き付ける手法で作品を制作しているそうです。露光は7日間にも及びます。古色を帯びた風景は懐かしい。見る者の個々の記憶と結びついているのかもしれません。

厚塗りの絵画で知られる高橋大輔が見事な展示を披露してくれました。壁の際から天井まで埋め尽くすのは一連の絵画です。何点あるのでしょうか。件の厚塗りの迫力は言うまでもありません。絵具をさながら打ち付け、またヘラで削り取り、慣らし、さらには盛っては、塗りこめる。何層にも堆積しています。奥から地の絵具が隠れ見えしていました。展示室全体を絵画に見立てているのでしょうか。一段と手法が多様になった感さえありました。

床面にまだ製作中と思しきキャンバスが散乱していました。私物と見える荷物なども置かれています。まるでアトリエの再現展示です。実際のところ、ここで高橋が作品を作ることはないそうですが、さも作家の制作、ないし思考のプロセスを垣間見るようでした。

また一枚の日本画に目が留まりました。速水御舟の「夏の丹波路」です。埼玉県立近代美術館のコレクションです。点描風の筆触が細かにせめぎ合います。紫紅の影響下にあった頃の作品でしょうか。高橋が制作の原動力となった一枚だそうです。

一部展示室の撮影が出来ました。

二藤健人 展示風景

いきなり階段が現れました。和光市在住の二藤健人です。空間をがらりと作り変えての大掛かりなインスタレーションを見せています。

二藤健人「誰かの重さを踏みしめる」 2016年

階段の作品の名は「誰かの重さを踏みしめる」。横から見ると下に人が入れるスペースがあります。上部には穴が空いていました。ここで人を支えるのでしょうか。二藤の制作のテーマは「触れる」だそうです。確かに潜り込めば人の重みに触れることも出来ます。

二藤健人「pillow talk」 2016年

「触れる」といえばさらに驚きの作品が待ち構えていました。「pillow talk」です。家屋を思わせる巨大な箱が宙に浮いています。下には砂、あるいは土が敷かれています。微かに湿り気と匂いも感じられました。

二藤健人「pillow talk」 2016年

箱へは階段が連なり、扉が閉まっていました。中に入ることが可能です。室内は畳敷き、ご丁寧に布団が敷いてありました。ここではあるものに触れられるだけでなく、添い寝まですることが出来ます。あえてあるものの名は伏せます。室内はぐらぐらと揺れて足元もおぼつきません。あるものを抱いて寝る体験はどこか恐ろしくもありました。是非とも会場で体験してください。

中園孔二 展示風景

中園孔二の絵画世界も興味深いのではないでしょうか。紐のような線がうねるかと思いきや、植物が生え、人が登場し、巨大なピエロのような顔も現れます。モチーフはまるで神出鬼没。自由です。緻密であり奔放でもあります。タッチは即興的です。何らかの物語を紡いでいたのでしょうか。賑やかな音楽が聞こえてくるかのようでした。

小畑多丘 展示風景

二人のダンサーが対峙していました。小畑多丘です。ダンスとはブレイクダンス。素材は楠。何と一木造です。赤と黒。ダウンコートを着ているのでしょうか。一人は両手を腰にやり、もう一人は腕を組んでいます。

小畑多丘 展示風景

それぞれは細長い展示室内の両端に立っていました。まるで戦隊シリーズのヒーローのように格好が良い。これから戦闘が行われるのかやもしれません。

青木真莉子 展示風景

「NEW VISION SAITAMA5」は展示室外にも拡張しています。回廊を利用したのが青木真莉子です。毛皮を用いた不思議なオブジェが点在します。さらに映像も吹抜け内に投影。まるで古代の祭祀を視覚化したようなインスタレーションを展開しています。

二藤健人「反転の山」 2015年

屋外へも広がりました。地下1階、サンクンガーデンでは二藤健人が「反転の山」を設置。何せ巨大です。太古の化石、あるいは隕石の欠片を連想しました。

隣接する北浦和公園へも目を向けましょう。鈴木のぞみです。場所は公園の北側、彫刻広場にあるカプセルです。黒川紀章の設計した中銀カプセルタワービルのモデルに作品があります。

鈴木のぞみ「Capsule Obscura」 2016年

名は「Capsule Obscura」。カプセルの隣に入口が設営されています。私も中に入りました。真っ暗です。しばらくするととある像が浮かび上がってきます。

実はこの作品、ある程度の外光を必要とします。つまり雨や曇りの日では意図したイメージが現れません。実際、私も曇りの日に観覧しましたが、殆ど分かりませんでした。晴れの日に出かけられることをおすすめします。

不定期で行われる「NEW VISION SAITAMA5」。これまでにもいくつか追ってきましたが、今回は力作だけでなく、尖った展示もあって面白い。一番楽しめたような気がしました。

11月14日まで開催されています。

「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:9月17日 (土) ~11月14日 (日)

休館:月曜日。但し9月19日、10月10日、11月14日は開館。

時間:10:00~17:30 入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100(880)円 、大高生880(710)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクションも観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」 埼玉県立近代美術館

9/17~11/14

埼玉県立近代美術館で開催中の「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」を見てきました。

埼玉発、県内にゆかりのある現代アーティストを紹介する「NEW VISION SAITAMA」展は、今回で5回目を数えるに至りました。

出品は全7名。いずれも1980年代生まれのアーティストです。

まずは小左誠一郎。さいたま市在住の画家です。大作の絵画が展示室を取り囲みます。いずれも抽象画です。しかしせめぎ合う色面をはじめ、掠れ、また時に太く現れる線は、何やら有機物を象っているようにも見えます。円や三角などの幾何学的な模様も介在していました。モチーフ自身が呼吸、ないし伸縮しているようにも思えなくはありません。不思議な揺らぎを伴う作品でもあります。

古びた窓枠が暗室に浮かび上がります。鈴木のぞみです。窓枠は不要になったものでしょう。戸外の風景が朧げに映りこんでいます。鈴木は通常、窓ガラスを使って窓越しの風景を撮影。その写真を窓ガラスに焼き付ける手法で作品を制作しているそうです。露光は7日間にも及びます。古色を帯びた風景は懐かしい。見る者の個々の記憶と結びついているのかもしれません。

厚塗りの絵画で知られる高橋大輔が見事な展示を披露してくれました。壁の際から天井まで埋め尽くすのは一連の絵画です。何点あるのでしょうか。件の厚塗りの迫力は言うまでもありません。絵具をさながら打ち付け、またヘラで削り取り、慣らし、さらには盛っては、塗りこめる。何層にも堆積しています。奥から地の絵具が隠れ見えしていました。展示室全体を絵画に見立てているのでしょうか。一段と手法が多様になった感さえありました。

床面にまだ製作中と思しきキャンバスが散乱していました。私物と見える荷物なども置かれています。まるでアトリエの再現展示です。実際のところ、ここで高橋が作品を作ることはないそうですが、さも作家の制作、ないし思考のプロセスを垣間見るようでした。

また一枚の日本画に目が留まりました。速水御舟の「夏の丹波路」です。埼玉県立近代美術館のコレクションです。点描風の筆触が細かにせめぎ合います。紫紅の影響下にあった頃の作品でしょうか。高橋が制作の原動力となった一枚だそうです。

一部展示室の撮影が出来ました。

二藤健人 展示風景

いきなり階段が現れました。和光市在住の二藤健人です。空間をがらりと作り変えての大掛かりなインスタレーションを見せています。

二藤健人「誰かの重さを踏みしめる」 2016年

階段の作品の名は「誰かの重さを踏みしめる」。横から見ると下に人が入れるスペースがあります。上部には穴が空いていました。ここで人を支えるのでしょうか。二藤の制作のテーマは「触れる」だそうです。確かに潜り込めば人の重みに触れることも出来ます。

二藤健人「pillow talk」 2016年

「触れる」といえばさらに驚きの作品が待ち構えていました。「pillow talk」です。家屋を思わせる巨大な箱が宙に浮いています。下には砂、あるいは土が敷かれています。微かに湿り気と匂いも感じられました。

二藤健人「pillow talk」 2016年

箱へは階段が連なり、扉が閉まっていました。中に入ることが可能です。室内は畳敷き、ご丁寧に布団が敷いてありました。ここではあるものに触れられるだけでなく、添い寝まですることが出来ます。あえてあるものの名は伏せます。室内はぐらぐらと揺れて足元もおぼつきません。あるものを抱いて寝る体験はどこか恐ろしくもありました。是非とも会場で体験してください。

中園孔二 展示風景

中園孔二の絵画世界も興味深いのではないでしょうか。紐のような線がうねるかと思いきや、植物が生え、人が登場し、巨大なピエロのような顔も現れます。モチーフはまるで神出鬼没。自由です。緻密であり奔放でもあります。タッチは即興的です。何らかの物語を紡いでいたのでしょうか。賑やかな音楽が聞こえてくるかのようでした。

小畑多丘 展示風景

二人のダンサーが対峙していました。小畑多丘です。ダンスとはブレイクダンス。素材は楠。何と一木造です。赤と黒。ダウンコートを着ているのでしょうか。一人は両手を腰にやり、もう一人は腕を組んでいます。

小畑多丘 展示風景

それぞれは細長い展示室内の両端に立っていました。まるで戦隊シリーズのヒーローのように格好が良い。これから戦闘が行われるのかやもしれません。

青木真莉子 展示風景

「NEW VISION SAITAMA5」は展示室外にも拡張しています。回廊を利用したのが青木真莉子です。毛皮を用いた不思議なオブジェが点在します。さらに映像も吹抜け内に投影。まるで古代の祭祀を視覚化したようなインスタレーションを展開しています。

二藤健人「反転の山」 2015年

屋外へも広がりました。地下1階、サンクンガーデンでは二藤健人が「反転の山」を設置。何せ巨大です。太古の化石、あるいは隕石の欠片を連想しました。

隣接する北浦和公園へも目を向けましょう。鈴木のぞみです。場所は公園の北側、彫刻広場にあるカプセルです。黒川紀章の設計した中銀カプセルタワービルのモデルに作品があります。

鈴木のぞみ「Capsule Obscura」 2016年

名は「Capsule Obscura」。カプセルの隣に入口が設営されています。私も中に入りました。真っ暗です。しばらくするととある像が浮かび上がってきます。

実はこの作品、ある程度の外光を必要とします。つまり雨や曇りの日では意図したイメージが現れません。実際、私も曇りの日に観覧しましたが、殆ど分かりませんでした。晴れの日に出かけられることをおすすめします。

不定期で行われる「NEW VISION SAITAMA5」。これまでにもいくつか追ってきましたが、今回は力作だけでなく、尖った展示もあって面白い。一番楽しめたような気がしました。

11月14日まで開催されています。

「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:9月17日 (土) ~11月14日 (日)

休館:月曜日。但し9月19日、10月10日、11月14日は開館。

時間:10:00~17:30 入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100(880)円 、大高生880(710)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクションも観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

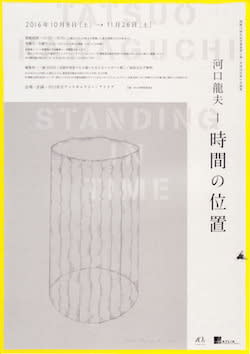

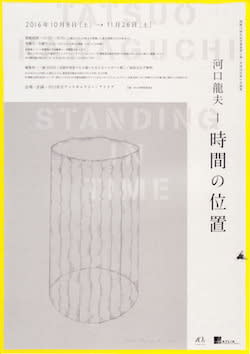

「河口龍夫ー時間の位置」 川口市立アートギャラリー・アトリア

川口市立アートギャラリー・アトリア

「河口龍夫ー時間の位置」

10/8~11/26

川口市立アートギャラリー・アトリアで開催中の「河口龍夫ー時間の位置」を見てきました。

鉄や鉛といった金属から、光、また植物の種子などを用いて、「世界を捉えなおす」(解説より)現代美術家、河口龍夫。2009年には東京国立近代美術館でも大規模な個展を行いました。

河口は「闇を閉じ込める」ことに挑戦します。名付けて「DARK BOX 2016」です。シリーズの第1作が発表されたのは1975年。半ばライフワークと言えるのでしょうか。方法は独特です。まず完全なる暗室、つまり光が全く届かない場所に、鉄の鋳物で出来た箱を置き、蓋を密閉。今度は光のある空間へと持ち出します。

河口の閉じ込めた見えない闇が、金属の箱という形をとって可視化しているわけです。しかも今回は会場のアトリアという場所に着目。すぐ横で建設中の雨水調整池の地下水槽の闇を閉じ込めました。

深さは地下30メートル。ちょうどギャラリーの床材に採用された古材と同じ地点にあるそうです。もう1点の「1975年の円筒形の闇」は「DARK BOX」の試作です。それが今回の「DARK BOX 2016」の構想段階のドローイングに似ていたことから、新たに持ち込まれました。さらに奇しくも川口は鋳物の街でもあります。諸々の要素が重なります。単なる偶然とは言い切れないかもしれません。

河口は時間に触れようとも試みました。「石になった森」、ないしは「石になった動物」などのシリーズです。自身の収集した化石をフロッタージュ、つまり紙の上で鉛筆で擦り込み、写し取っています。そこで「時を止めた生命の時間に触れられる」(解説より)。そのように河口は考えています。

天井近くに浮いた船から多く蓮がぶら下がっていました。「命の蜃気楼」です。蓮も河口がよく使うモチーフです。色は鈍い。鉛で封じ込めています。舟は緩やかに川を流れるようにも見えます。一体どこへ向かうのでしょうか。

浮いているといえば椅子も同様でした。その名は「椅子の成長」です。手前から階段状に椅子が5脚、ほぼ等間隔で浮いています。徐々に高く連なる椅子を成長に見立てたのかもしれません。

さらに椅子は屋外へと展開しました。「塀の上の椅子」です。隣の工事用のフェンスの上に並ぶ椅子。誰も座れない椅子の上には人の気配がしなくもありません。あるいは誰かが降りてくるのを待っているのでしょうか。地下に潜り、闇を閉じ込め、今度は屋内から空へと向かう河口の意識。自由な感覚で見入りました。

11月26日まで開催されています。

「河口龍夫ー時間の位置」 川口市立アートギャラリー・アトリア

会期:10月8日(土)~11月26日(土)

休館:月曜日。但し7月18日は開館。翌19日は休館。

時間:10:00~18:00。

*土曜日は20時まで開館。

料金:300円。(パスポート制。会期中何度でも再入場可。)高校生以下無料。

住所:埼玉県川口市並木元町1-76

交通:JR線川口駅東口から徒歩約8分。

「河口龍夫ー時間の位置」

10/8~11/26

川口市立アートギャラリー・アトリアで開催中の「河口龍夫ー時間の位置」を見てきました。

鉄や鉛といった金属から、光、また植物の種子などを用いて、「世界を捉えなおす」(解説より)現代美術家、河口龍夫。2009年には東京国立近代美術館でも大規模な個展を行いました。

河口は「闇を閉じ込める」ことに挑戦します。名付けて「DARK BOX 2016」です。シリーズの第1作が発表されたのは1975年。半ばライフワークと言えるのでしょうか。方法は独特です。まず完全なる暗室、つまり光が全く届かない場所に、鉄の鋳物で出来た箱を置き、蓋を密閉。今度は光のある空間へと持ち出します。

河口の閉じ込めた見えない闇が、金属の箱という形をとって可視化しているわけです。しかも今回は会場のアトリアという場所に着目。すぐ横で建設中の雨水調整池の地下水槽の闇を閉じ込めました。

深さは地下30メートル。ちょうどギャラリーの床材に採用された古材と同じ地点にあるそうです。もう1点の「1975年の円筒形の闇」は「DARK BOX」の試作です。それが今回の「DARK BOX 2016」の構想段階のドローイングに似ていたことから、新たに持ち込まれました。さらに奇しくも川口は鋳物の街でもあります。諸々の要素が重なります。単なる偶然とは言い切れないかもしれません。

河口は時間に触れようとも試みました。「石になった森」、ないしは「石になった動物」などのシリーズです。自身の収集した化石をフロッタージュ、つまり紙の上で鉛筆で擦り込み、写し取っています。そこで「時を止めた生命の時間に触れられる」(解説より)。そのように河口は考えています。

天井近くに浮いた船から多く蓮がぶら下がっていました。「命の蜃気楼」です。蓮も河口がよく使うモチーフです。色は鈍い。鉛で封じ込めています。舟は緩やかに川を流れるようにも見えます。一体どこへ向かうのでしょうか。

浮いているといえば椅子も同様でした。その名は「椅子の成長」です。手前から階段状に椅子が5脚、ほぼ等間隔で浮いています。徐々に高く連なる椅子を成長に見立てたのかもしれません。

さらに椅子は屋外へと展開しました。「塀の上の椅子」です。隣の工事用のフェンスの上に並ぶ椅子。誰も座れない椅子の上には人の気配がしなくもありません。あるいは誰かが降りてくるのを待っているのでしょうか。地下に潜り、闇を閉じ込め、今度は屋内から空へと向かう河口の意識。自由な感覚で見入りました。

11月26日まで開催されています。

「河口龍夫ー時間の位置」 川口市立アートギャラリー・アトリア

会期:10月8日(土)~11月26日(土)

休館:月曜日。但し7月18日は開館。翌19日は休館。

時間:10:00~18:00。

*土曜日は20時まで開館。

料金:300円。(パスポート制。会期中何度でも再入場可。)高校生以下無料。

住所:埼玉県川口市並木元町1-76

交通:JR線川口駅東口から徒歩約8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

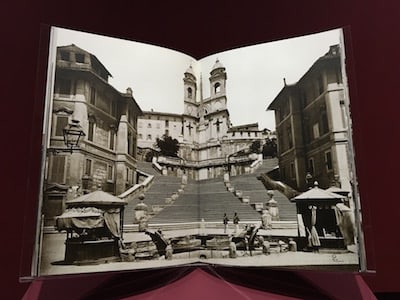

「日本美術と高島屋」 日本橋高島屋

日本橋高島屋8階ホール

「高島屋史料館所蔵 日本美術と高島屋~交流が育てた秘蔵コレクション~ 特別展示:豊田家・飯田家寄贈品展」

10/12~24

日本橋高島屋8階ホールで開催中の「高島屋史料館所蔵 日本美術と高島屋」を見てきました。

大阪・難波の高島屋史料館には、古くから高島屋と所縁の深い美術家の作品が収蔵されてきました。

そのコレクションの一部が東京の日本橋へとやって来ました。出品は約90点。栖鳳、大観、華香、鉄斎、土牛、放庵、雪佳、玉堂、清方などの錚々たる日本画家の作品が並びます。高島屋創業の地でもある京都画壇が多いのも特徴でした。

横山大観「蓬莱山」 1949(昭和24)年

冒頭、大きな軸画に目を奪われました。大観の「蓬莱山」です。何せ250号と巨大。空の彼方に富士が聳えています。下方の山々の墨の描写も瑞々しい。神々しさを演出するためでしょうか。雲には金が混じっているようにも見えます。1947年、高島屋大阪店の地下で戦後初めて行われた院展に出品された一枚でした。

明治時代、アメリカの商社との関係を契機に海外向けの商品を扱うようになった高島屋。特に美術染織品の輸出に力を入れていました。そのための下絵の制作を京都の画家に依頼。画工室を設置します。栖鳳、雪佳、華香らが集うようになりました。

染織の下絵の一枚が「富士」です。作者は栖鳳。画面全体に富士の頂が描かれています。栖鳳は明治20年頃から画工室に出入りしていたそうです。それを示す「勤休簿」なる帳簿も展示されていました。

三幅対の「世界三景」も海外向け染織の下絵です。出品先はロンドン。明治43年に行われた日英博覧会でした。「ロッキーの雪」を山本春挙、「ベニスの月」を栖鳳、そして「吉野の桜」を華香が描いています。ベニスでは月明かりを照らす水面の表現が美しい。墨を巧みに散らしては、ベニスの建物などを細かく表しています。

竹内栖鳳「アレ夕立に」(部分) 1909(明治42)年

同じく日英博覧会に出されたのが栖鳳の「アレ夕立に」でした。栖鳳では女性画です。とはいえ、この時期の傑作と言っても過言ではありません。舞妓の踊りの一瞬、ちょうど扇子を振り上げた様を捉えています。花をあしらった青い着物が美しい。一転しての帯は水墨です。栖鳳は帯をどう表現するかかなり悩んだとも伝えられています。

点数こそ多くありませんが、美術染織品こそがハイライトと言えるのではないでしょうか。素晴らしいのが幸野楳嶺の「紅葉渓図」です。刺繍に友禅。しかし目を凝らしても絵画にしか見えません。それほどに精緻です。紅葉に彩られた渓谷を表しています。9頭いる鹿の部分が刺繍です。ほかは染物。下絵と完成品が揃う珍しい一枚でもあります。

また唐織の「秋草に鶉」も美しい。特に二羽の鶉が極めて細かく表現されています。大変な技術が用いられたことでしょう。現代では再現不能とも言われているそうです。

前田青邨「みやまの四季」 1957(昭和32)年

前田青邨の「みやまの四季」は大阪毎日ホールの緞帳の原画でした。梅、桜、楓、それに椿を半円状に配しています。小鳥も飛び、リスが跳ねて賑やかです。琳派を意識した図像的な構図です。ちなみに展示では緞帳制作のための試織も出ていました。見比べることも可能です。

川端龍子の「潮騒」には驚きました。出品中最大、4曲1隻の屏風絵です。中央に切り立つ岸壁。一面の海が囲んでいます。左は青く、右手はやや緑色を帯びています。エメラルドグリーンと言っても良いかもしれません。岸壁には海鳥が羽を休めていました。ともかく躍動感のある構図です。力強い作品でもあります。

それにしても本作、てっきり本画と思いきや、実は紀元2600年の東京大博覧会に出品予定の染織の原画でした。しかし博覧会は戦局の悪化等の理由により中止。一度お蔵入りとなります。しかしながらその後壁掛けに仕立て、海外への贈答品として海を渡りました。行き先は当時のドイツです。何とヒトラーが受け取ったそうです。

実に妖艶な一枚に惹かれました。北野恒富の「婦人図」です。半裸の女性像。片袖を脱いでいます。背後の闇に白い体が浮かび上がります。着物の柄は紫陽花でしょうか。目は潤み、髪はやや濡れているようにも見えます。昭和4年に大阪で行われた「キモノの大阪春季大博覧会」のためのポスター原画です。街に貼られたとしたら何とも大胆な作品です。実際、駅に掲示されると、大半はすぐさま持ち去られてしまったそうです。

富岡鉄斎「碧桃寿鳥図」 1916(大正5)年

高島屋のコレクションの形成過程を辿りながら、画家との関係についても踏み込んでいます。さらに高島屋の当主であった飯田家や、4代新七の娘の嫁いだ豊田家からの寄贈品も加わります。何も絵画だけではありません。美しい婚礼衣装や陶器、また朝山の彫刻にも目を引かれました。

「松竹梅に鶴文様振袖」 1922(大正11)年

高島屋アーカイブスのWEBサイトが充実しています。史料館のコレクションを年代、およびジャンル別に分類。図版と解説が事細かに記されています。鑑賞の参考になりそうです。

「タカシマヤアーカイヴス」WEBサイト

URL:https://www.takashimaya.co.jp/archives/index.html

百貨店への注文品だからでしょうか。いわばハレの日を飾るような吉祥主題の作品が多いのも印象に残りました。

清水六兵衛(4代)「春秋花卉彩画盃」 1893(明治26)年

お得なことに入場は無料です。10月24日まで開催されています。

「高島屋史料館所蔵 日本美術と高島屋~交流が育てた秘蔵コレクション~ 特別展示:豊田家・飯田家寄贈品展」 日本橋高島屋8階ホール

会期:10月12日(水)~10月24日(月)

休館:会期中無休。

時間:10:30~19:30

*入場は閉場の30分前まで。最終日は18時閉場。

料金:無料。

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋8階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

「高島屋史料館所蔵 日本美術と高島屋~交流が育てた秘蔵コレクション~ 特別展示:豊田家・飯田家寄贈品展」

10/12~24

日本橋高島屋8階ホールで開催中の「高島屋史料館所蔵 日本美術と高島屋」を見てきました。

大阪・難波の高島屋史料館には、古くから高島屋と所縁の深い美術家の作品が収蔵されてきました。

そのコレクションの一部が東京の日本橋へとやって来ました。出品は約90点。栖鳳、大観、華香、鉄斎、土牛、放庵、雪佳、玉堂、清方などの錚々たる日本画家の作品が並びます。高島屋創業の地でもある京都画壇が多いのも特徴でした。

横山大観「蓬莱山」 1949(昭和24)年

冒頭、大きな軸画に目を奪われました。大観の「蓬莱山」です。何せ250号と巨大。空の彼方に富士が聳えています。下方の山々の墨の描写も瑞々しい。神々しさを演出するためでしょうか。雲には金が混じっているようにも見えます。1947年、高島屋大阪店の地下で戦後初めて行われた院展に出品された一枚でした。

明治時代、アメリカの商社との関係を契機に海外向けの商品を扱うようになった高島屋。特に美術染織品の輸出に力を入れていました。そのための下絵の制作を京都の画家に依頼。画工室を設置します。栖鳳、雪佳、華香らが集うようになりました。

染織の下絵の一枚が「富士」です。作者は栖鳳。画面全体に富士の頂が描かれています。栖鳳は明治20年頃から画工室に出入りしていたそうです。それを示す「勤休簿」なる帳簿も展示されていました。

三幅対の「世界三景」も海外向け染織の下絵です。出品先はロンドン。明治43年に行われた日英博覧会でした。「ロッキーの雪」を山本春挙、「ベニスの月」を栖鳳、そして「吉野の桜」を華香が描いています。ベニスでは月明かりを照らす水面の表現が美しい。墨を巧みに散らしては、ベニスの建物などを細かく表しています。

竹内栖鳳「アレ夕立に」(部分) 1909(明治42)年

同じく日英博覧会に出されたのが栖鳳の「アレ夕立に」でした。栖鳳では女性画です。とはいえ、この時期の傑作と言っても過言ではありません。舞妓の踊りの一瞬、ちょうど扇子を振り上げた様を捉えています。花をあしらった青い着物が美しい。一転しての帯は水墨です。栖鳳は帯をどう表現するかかなり悩んだとも伝えられています。

点数こそ多くありませんが、美術染織品こそがハイライトと言えるのではないでしょうか。素晴らしいのが幸野楳嶺の「紅葉渓図」です。刺繍に友禅。しかし目を凝らしても絵画にしか見えません。それほどに精緻です。紅葉に彩られた渓谷を表しています。9頭いる鹿の部分が刺繍です。ほかは染物。下絵と完成品が揃う珍しい一枚でもあります。

また唐織の「秋草に鶉」も美しい。特に二羽の鶉が極めて細かく表現されています。大変な技術が用いられたことでしょう。現代では再現不能とも言われているそうです。

前田青邨「みやまの四季」 1957(昭和32)年

前田青邨の「みやまの四季」は大阪毎日ホールの緞帳の原画でした。梅、桜、楓、それに椿を半円状に配しています。小鳥も飛び、リスが跳ねて賑やかです。琳派を意識した図像的な構図です。ちなみに展示では緞帳制作のための試織も出ていました。見比べることも可能です。

川端龍子の「潮騒」には驚きました。出品中最大、4曲1隻の屏風絵です。中央に切り立つ岸壁。一面の海が囲んでいます。左は青く、右手はやや緑色を帯びています。エメラルドグリーンと言っても良いかもしれません。岸壁には海鳥が羽を休めていました。ともかく躍動感のある構図です。力強い作品でもあります。

それにしても本作、てっきり本画と思いきや、実は紀元2600年の東京大博覧会に出品予定の染織の原画でした。しかし博覧会は戦局の悪化等の理由により中止。一度お蔵入りとなります。しかしながらその後壁掛けに仕立て、海外への贈答品として海を渡りました。行き先は当時のドイツです。何とヒトラーが受け取ったそうです。

実に妖艶な一枚に惹かれました。北野恒富の「婦人図」です。半裸の女性像。片袖を脱いでいます。背後の闇に白い体が浮かび上がります。着物の柄は紫陽花でしょうか。目は潤み、髪はやや濡れているようにも見えます。昭和4年に大阪で行われた「キモノの大阪春季大博覧会」のためのポスター原画です。街に貼られたとしたら何とも大胆な作品です。実際、駅に掲示されると、大半はすぐさま持ち去られてしまったそうです。

富岡鉄斎「碧桃寿鳥図」 1916(大正5)年

高島屋のコレクションの形成過程を辿りながら、画家との関係についても踏み込んでいます。さらに高島屋の当主であった飯田家や、4代新七の娘の嫁いだ豊田家からの寄贈品も加わります。何も絵画だけではありません。美しい婚礼衣装や陶器、また朝山の彫刻にも目を引かれました。

「松竹梅に鶴文様振袖」 1922(大正11)年

高島屋アーカイブスのWEBサイトが充実しています。史料館のコレクションを年代、およびジャンル別に分類。図版と解説が事細かに記されています。鑑賞の参考になりそうです。

「タカシマヤアーカイヴス」WEBサイト

URL:https://www.takashimaya.co.jp/archives/index.html

百貨店への注文品だからでしょうか。いわばハレの日を飾るような吉祥主題の作品が多いのも印象に残りました。

清水六兵衛(4代)「春秋花卉彩画盃」 1893(明治26)年

お得なことに入場は無料です。10月24日まで開催されています。

「高島屋史料館所蔵 日本美術と高島屋~交流が育てた秘蔵コレクション~ 特別展示:豊田家・飯田家寄贈品展」 日本橋高島屋8階ホール

会期:10月12日(水)~10月24日(月)

休館:会期中無休。

時間:10:30~19:30

*入場は閉場の30分前まで。最終日は18時閉場。

料金:無料。

住所:中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋8階

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「GUCCI 4 ROOMS」 グッチ銀座・ドーバーストリートマーケットギンザ

グッチ銀座・ドーバーストリートマーケットギンザ

「GUCCI 4 ROOMS」

10/12〜11/27

グッチ銀座、およびドーバーストリートマーケットギンザで開催中の「GUCCI 4 ROOMS」を見て来ました。

イタリアの世界的ファッションブランドのグッチが、現代アーティストら迎え、新たな展覧会をスタートさせました。

それが「GUCCI 4 ROOMS」です。「4 ROOMS」とあるように、4名の作家がグッチから着想を得たインスタレーションを展開しています。

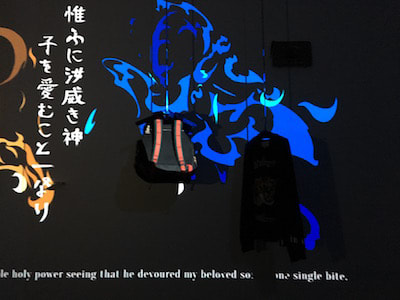

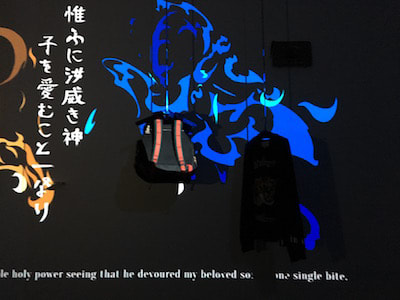

1つ目の会場はグッチ銀座です。7階のイベントスペースに3つの部屋が誕生しています。エレベーターを降りれば「GUCCI 4 ROOMS」のロゴが光っています。ガイドを1枚ずつ手にとり、最初の部屋へと進んでみました。

まずは小さな暗室です。グッチのカバンやジャンパーが吊るされています。手前にタッチパネルがありました。小さな銀色のボールが映っています。触れて奥へと動かすことが出来ました。

するとボールが壁へ矢のように飛び出します。もちろん映像です。擬似的にボールがピンポンのように跳ね出します。そしてボールがカバンや服に当たると、今度は炎、文字、ないし動物のモチーフが広がりました。ボールの向き、また早さによって、映像は変化します。同じシーンはなかなか現れません。

手掛けたのはライゾマティックスの真鍋大度。メディアアーティストです。日本の神話を素材にした体験型インスタレーションを展示しました。

2番手は塩田千春。お馴染みの赤い糸が空間を埋め尽くします。名は「GUCCI HERBARIUM ROOM」です。壁と床は一面の花柄。グッチのハーバリウムパターンです。さらに同じくハーバリウムのベットや机、またバックなどが置かれています。

それにしてもこの糸の密度。塩田の中でも相当に密ではないでしょうか。塩田といえば、ちょうど今月初旬、横浜のKAAT神奈川芸術劇場でも赤い糸を使ったインスタレーションを展示していましたが、それよりも遥かに濃い。赤が目に染み込み、さらに焼き付きます。もはや家具は糸に隠れてよく見えません。その過剰なまでの赤の洪水に足がすくむほどでした。

Mr.(ミスター)がグッチのスペースを大きく変容させました。3つ目の「GUCCI GARDEN ROOM」です。ガーデンとあれば草木、また花を連想しますが、ここで目立つのはむしろアニメの少女に動物、さらには書き殴りの線です。さらにぐちゃぐちゃになった布も散乱。少女の顔は放置されたのか逆さになっています。

グッチのアイテムが随所で見え隠れしますが、もはや宝探しの状態。あまり目立ちません。ファッションを飲み込むポップカルチャー。堂々とそびえる少女の存在感が際立っていました。

4つ目の最後の部屋はグッチ銀座店を離れた場所にありました。同じく銀座のドーバーストリートマーケットギンザです。晴海通りを挟んだ向かい側、少し南下した先、ユニクロの裏手に位置します。デザイナーブランドを集めたコンセプトストアです。

手掛けるのはトラブル・アンドリュー。「GUCCIGHOST ROOM」です。アイコンの「CG」ロゴをお化けに見立てています。大きな象のオブジェを中心に、グッチのアイテム、さらにスケートボードなどを置いています。壁には蛇や髑髏の絵が描かれていました。ストリートカルチャー、ないしポップアートを彷彿させます。

ニューヨークを拠点にグラフィックアーティストととして活動するトラブルの「CG」ロゴは、今年のグッチの秋冬コレクションにも取り入れられたそうです。お披露目の意味もあるやもしれません。

なお「GUCCIGHOST ROOM」のみ中へ入ることが出来ません。窓越しでの観覧となります。また会期もグッチ銀座店会場より早く終了します。(10月24日まで)お出かけの際はご注意下さい。

入場は無料です。11月27日まで開催されています。

「GUCCI 4 ROOMS」 グッチ銀座・ドーバーストリートマーケットギンザ

会期:10月12日(水)〜11月27日(日)

*ドーバーストリートマーケットギンザのみ10月24日まで。

休館:会期中無休。

時間:11:00~20:00

料金:無料。

住所:中央区銀座4-4-10(グッチ銀座)、中央区銀座6-9-5(ドーバーストリートマーケットギンザ)

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分

「GUCCI 4 ROOMS」

10/12〜11/27

グッチ銀座、およびドーバーストリートマーケットギンザで開催中の「GUCCI 4 ROOMS」を見て来ました。

イタリアの世界的ファッションブランドのグッチが、現代アーティストら迎え、新たな展覧会をスタートさせました。

それが「GUCCI 4 ROOMS」です。「4 ROOMS」とあるように、4名の作家がグッチから着想を得たインスタレーションを展開しています。

1つ目の会場はグッチ銀座です。7階のイベントスペースに3つの部屋が誕生しています。エレベーターを降りれば「GUCCI 4 ROOMS」のロゴが光っています。ガイドを1枚ずつ手にとり、最初の部屋へと進んでみました。

まずは小さな暗室です。グッチのカバンやジャンパーが吊るされています。手前にタッチパネルがありました。小さな銀色のボールが映っています。触れて奥へと動かすことが出来ました。

するとボールが壁へ矢のように飛び出します。もちろん映像です。擬似的にボールがピンポンのように跳ね出します。そしてボールがカバンや服に当たると、今度は炎、文字、ないし動物のモチーフが広がりました。ボールの向き、また早さによって、映像は変化します。同じシーンはなかなか現れません。

手掛けたのはライゾマティックスの真鍋大度。メディアアーティストです。日本の神話を素材にした体験型インスタレーションを展示しました。

2番手は塩田千春。お馴染みの赤い糸が空間を埋め尽くします。名は「GUCCI HERBARIUM ROOM」です。壁と床は一面の花柄。グッチのハーバリウムパターンです。さらに同じくハーバリウムのベットや机、またバックなどが置かれています。

それにしてもこの糸の密度。塩田の中でも相当に密ではないでしょうか。塩田といえば、ちょうど今月初旬、横浜のKAAT神奈川芸術劇場でも赤い糸を使ったインスタレーションを展示していましたが、それよりも遥かに濃い。赤が目に染み込み、さらに焼き付きます。もはや家具は糸に隠れてよく見えません。その過剰なまでの赤の洪水に足がすくむほどでした。

Mr.(ミスター)がグッチのスペースを大きく変容させました。3つ目の「GUCCI GARDEN ROOM」です。ガーデンとあれば草木、また花を連想しますが、ここで目立つのはむしろアニメの少女に動物、さらには書き殴りの線です。さらにぐちゃぐちゃになった布も散乱。少女の顔は放置されたのか逆さになっています。

グッチのアイテムが随所で見え隠れしますが、もはや宝探しの状態。あまり目立ちません。ファッションを飲み込むポップカルチャー。堂々とそびえる少女の存在感が際立っていました。

4つ目の最後の部屋はグッチ銀座店を離れた場所にありました。同じく銀座のドーバーストリートマーケットギンザです。晴海通りを挟んだ向かい側、少し南下した先、ユニクロの裏手に位置します。デザイナーブランドを集めたコンセプトストアです。

手掛けるのはトラブル・アンドリュー。「GUCCIGHOST ROOM」です。アイコンの「CG」ロゴをお化けに見立てています。大きな象のオブジェを中心に、グッチのアイテム、さらにスケートボードなどを置いています。壁には蛇や髑髏の絵が描かれていました。ストリートカルチャー、ないしポップアートを彷彿させます。

ニューヨークを拠点にグラフィックアーティストととして活動するトラブルの「CG」ロゴは、今年のグッチの秋冬コレクションにも取り入れられたそうです。お披露目の意味もあるやもしれません。

なお「GUCCIGHOST ROOM」のみ中へ入ることが出来ません。窓越しでの観覧となります。また会期もグッチ銀座店会場より早く終了します。(10月24日まで)お出かけの際はご注意下さい。

入場は無料です。11月27日まで開催されています。

「GUCCI 4 ROOMS」 グッチ銀座・ドーバーストリートマーケットギンザ

会期:10月12日(水)〜11月27日(日)

*ドーバーストリートマーケットギンザのみ10月24日まで。

休館:会期中無休。

時間:11:00~20:00

料金:無料。

住所:中央区銀座4-4-10(グッチ銀座)、中央区銀座6-9-5(ドーバーストリートマーケットギンザ)

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「大仙厓展ー禅の心、ここに集う」 出光美術館

出光美術館

「開館50周年記念 大仙厓展ー禅の心、ここに集う」

10/1〜11/13

出光美術館で開催中の「大仙厓展ー禅の心、ここに集う」を見てきました。

美術館の創設者である出光佐三が最初に購入した美術品が、チラシ表紙を飾る「指月布袋画賛」だったそうです。

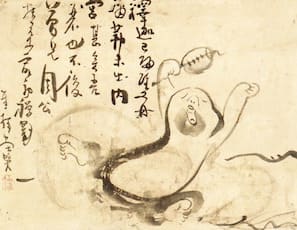

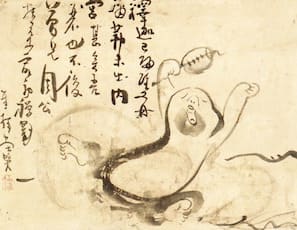

月を指差す布袋と子ども。口を開けては子守唄を歌っています。見えぬ月は悟りの意味です。つまり悟りは簡単に手に届かず、むしろ厳しい修行の重要性を説く作品ですが、図だけを受け取れば、親子が踊りながら楽し気に歩いているように見えなくありません。可愛らしい。仙厓の禅画を代表する一枚として親しまれています。

「あくび布袋図」 江戸時代 福岡市美術館

約30年ぶりの大回顧展です。揃うのは国内の3大コレクション。うち1つはもちろん出光美術館です。そこに福岡市美術館と九州大学文学部のコレクションが加わります。出品は計150点です。東京初公開作から代表作までを網羅しています。

仙厓の生まれは美濃。若くして臨済宗古月派の禅僧として修行を積みます。40歳にして博多にある日本最古の禅寺、聖福寺の住持に就任。この頃から狩野派の粉本などに絵を学びます。62歳で隠居した後は同地を離れることなく、禅画を通して、教えを庶民に広める活動を続けました。

ゆるキャラのような作品でも知られる仙厓ですが、年代を追うごとにスタイルを変化させていたようです。40代の「布袋画賛」はいわゆる絵画習得期に描かれた一枚です。細かな髭を生やした布袋の姿がいますが、線は大変に緻密で、むしろ写実的でもあります。俄かに仙厓とは分かりません。

一方で50代の「布袋画賛」では笑う布袋が即興的な線で表されています。これぞ仙厓です。さらに最晩年の「達磨画賛」に至ってはより自由な筆が画面を走っています。仙厓はおおむね60代の頃から「諧謔味」(解説より)のある画風へと変化しました。

仙厓の禅画は大変な人気を呼びます。あまりにも多くの制作を求められたからでしょうか。晩年に一時、絶筆を宣言をするまでに至ります。それを示すのが「絶筆碑画賛」です。重々しい石に力強い筆で絶筆と記しています。決意の表れかもしれません。しかしその後も制作の依頼は途絶えませんでした。

「座禅蛙画賛」 江戸時代 出光美術館

可愛らしい動物がたくさん登場します。例えば「座禅蛙画賛」です。にやりと不敵に笑う蛙が描かれています。賛には「坐禅して人か佛になるならば」とありました。つまり座禅の形式にこだわり、本質の精神を見失っては、一切の悟りはやってこないという警鐘です。それを蛙に託しています。何たるユーモアなのでしょうか。

「トド画賛」も珍しい作品です。一匹の巨大なトドが横たわります。描写は思いの外に緻密です。半ば博物標本を見るかのようでした。それにしても何故にトドなのでしょうか。これは実際に当時、福岡の海岸にトドが打ち上がったからだそうです。好奇心も旺盛な仙厓です。心躍らせて写したのかもしれません。

「犬図」 江戸時代 福岡市美術館

きゃわんと鳴く「犬図」も楽しい。たわい無い一枚かもしれませんが、よく見ると、おそらくは尻尾の部分から体、頭を経て脚へと至る線が一筆で描かれていることが分かります。技量は鋭い。一気呵成で迷いがありません。

「章魚図」 江戸時代 福岡市美術館

着彩画があるとは知りませんでした。東京初公開の「章魚図」です。1本の触腕を振り上げたタコ。まるで手を上げて挨拶しているようです。たくさんの吸盤があり、身の部分が僅かに赤らんでいます。現在知られる唯一の着彩画だそうです。

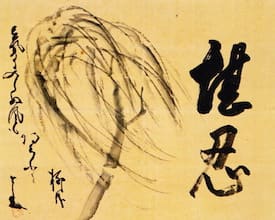

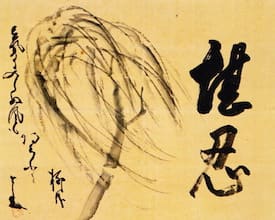

「堪忍柳画賛」 江戸時代 出光美術館

仙厓のメッセージは普遍的です。もちろん今も色あせることはありません。「堪忍柳画賛」はどうでしょうか。大風に揺れる柳。幹はしなっています。その隣にずばり「堪忍」の一言が力強くありました。まさに人生の手本です。柳のように苦しい時にもじっと耐え忍んでやり過ごすことを教えています。

「凧あげ図」 江戸時代 福岡市美術館

庶民と交わっては教えを説いた仙厓です。福岡のお祭りなど、禅とは無関係の作品も多く残しています。今も昔も変わらぬ花見の様子を描いたのが「花見画賛」です。桜の木の下に集う人たち。花より団子なのでしょうか。楽しそうな宴会が行われています。ほか「曲芸画賛」や「博多松囃画賛」も面白い。同地の名所風景もたくさん描いています。

「◯△□」 江戸時代 出光美術館

もはや抽象の世界と呼んで差し支えありません。「◯△□」です。右から順に◯、△、□と並ぶ一枚。◯と△は交わり、△は僅かに□と接触しています。左は落款。意味するところを言葉に示していません。解説では地が□、火が△、そして◯が水を示すともありました。ほか宇宙を表すとも、□から悟りの◯へ至るプロセスを表しているとも言われています。究極の謎かけです。全てを見る者に投げかけています。ひょっとすると答えはないのかもしれません。

「群蛙図」 江戸時代 九州大学文学部コレクション

禅画だけでも膨大ですが、ほかにも遺愛の茶碗や水指、硯なども展示されていました。仙厓は茶にも関心があり、作陶をしていたとも考えられているそうです。通常、工芸品を入れる展示ケースも全て仙厓です。質量ともに不足はありませんでした。

仙厓:ユーモアあふれる禅のこころ/別冊太陽/平凡社」

11月13日まで開催されています。これはおすすめします。

「開館50周年記念 大仙厓展ー禅の心、ここに集う」 出光美術館

会期:10月1日(土)~11月13日(日)

休館:月曜日。但し10月10日は開館。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

「開館50周年記念 大仙厓展ー禅の心、ここに集う」

10/1〜11/13

出光美術館で開催中の「大仙厓展ー禅の心、ここに集う」を見てきました。

美術館の創設者である出光佐三が最初に購入した美術品が、チラシ表紙を飾る「指月布袋画賛」だったそうです。

月を指差す布袋と子ども。口を開けては子守唄を歌っています。見えぬ月は悟りの意味です。つまり悟りは簡単に手に届かず、むしろ厳しい修行の重要性を説く作品ですが、図だけを受け取れば、親子が踊りながら楽し気に歩いているように見えなくありません。可愛らしい。仙厓の禅画を代表する一枚として親しまれています。

「あくび布袋図」 江戸時代 福岡市美術館

約30年ぶりの大回顧展です。揃うのは国内の3大コレクション。うち1つはもちろん出光美術館です。そこに福岡市美術館と九州大学文学部のコレクションが加わります。出品は計150点です。東京初公開作から代表作までを網羅しています。

仙厓の生まれは美濃。若くして臨済宗古月派の禅僧として修行を積みます。40歳にして博多にある日本最古の禅寺、聖福寺の住持に就任。この頃から狩野派の粉本などに絵を学びます。62歳で隠居した後は同地を離れることなく、禅画を通して、教えを庶民に広める活動を続けました。

ゆるキャラのような作品でも知られる仙厓ですが、年代を追うごとにスタイルを変化させていたようです。40代の「布袋画賛」はいわゆる絵画習得期に描かれた一枚です。細かな髭を生やした布袋の姿がいますが、線は大変に緻密で、むしろ写実的でもあります。俄かに仙厓とは分かりません。

一方で50代の「布袋画賛」では笑う布袋が即興的な線で表されています。これぞ仙厓です。さらに最晩年の「達磨画賛」に至ってはより自由な筆が画面を走っています。仙厓はおおむね60代の頃から「諧謔味」(解説より)のある画風へと変化しました。

仙厓の禅画は大変な人気を呼びます。あまりにも多くの制作を求められたからでしょうか。晩年に一時、絶筆を宣言をするまでに至ります。それを示すのが「絶筆碑画賛」です。重々しい石に力強い筆で絶筆と記しています。決意の表れかもしれません。しかしその後も制作の依頼は途絶えませんでした。

「座禅蛙画賛」 江戸時代 出光美術館

可愛らしい動物がたくさん登場します。例えば「座禅蛙画賛」です。にやりと不敵に笑う蛙が描かれています。賛には「坐禅して人か佛になるならば」とありました。つまり座禅の形式にこだわり、本質の精神を見失っては、一切の悟りはやってこないという警鐘です。それを蛙に託しています。何たるユーモアなのでしょうか。

「トド画賛」も珍しい作品です。一匹の巨大なトドが横たわります。描写は思いの外に緻密です。半ば博物標本を見るかのようでした。それにしても何故にトドなのでしょうか。これは実際に当時、福岡の海岸にトドが打ち上がったからだそうです。好奇心も旺盛な仙厓です。心躍らせて写したのかもしれません。

「犬図」 江戸時代 福岡市美術館

きゃわんと鳴く「犬図」も楽しい。たわい無い一枚かもしれませんが、よく見ると、おそらくは尻尾の部分から体、頭を経て脚へと至る線が一筆で描かれていることが分かります。技量は鋭い。一気呵成で迷いがありません。

「章魚図」 江戸時代 福岡市美術館

着彩画があるとは知りませんでした。東京初公開の「章魚図」です。1本の触腕を振り上げたタコ。まるで手を上げて挨拶しているようです。たくさんの吸盤があり、身の部分が僅かに赤らんでいます。現在知られる唯一の着彩画だそうです。

「堪忍柳画賛」 江戸時代 出光美術館

仙厓のメッセージは普遍的です。もちろん今も色あせることはありません。「堪忍柳画賛」はどうでしょうか。大風に揺れる柳。幹はしなっています。その隣にずばり「堪忍」の一言が力強くありました。まさに人生の手本です。柳のように苦しい時にもじっと耐え忍んでやり過ごすことを教えています。

「凧あげ図」 江戸時代 福岡市美術館

庶民と交わっては教えを説いた仙厓です。福岡のお祭りなど、禅とは無関係の作品も多く残しています。今も昔も変わらぬ花見の様子を描いたのが「花見画賛」です。桜の木の下に集う人たち。花より団子なのでしょうか。楽しそうな宴会が行われています。ほか「曲芸画賛」や「博多松囃画賛」も面白い。同地の名所風景もたくさん描いています。

「◯△□」 江戸時代 出光美術館

もはや抽象の世界と呼んで差し支えありません。「◯△□」です。右から順に◯、△、□と並ぶ一枚。◯と△は交わり、△は僅かに□と接触しています。左は落款。意味するところを言葉に示していません。解説では地が□、火が△、そして◯が水を示すともありました。ほか宇宙を表すとも、□から悟りの◯へ至るプロセスを表しているとも言われています。究極の謎かけです。全てを見る者に投げかけています。ひょっとすると答えはないのかもしれません。

「群蛙図」 江戸時代 九州大学文学部コレクション

禅画だけでも膨大ですが、ほかにも遺愛の茶碗や水指、硯なども展示されていました。仙厓は茶にも関心があり、作陶をしていたとも考えられているそうです。通常、工芸品を入れる展示ケースも全て仙厓です。質量ともに不足はありませんでした。

11月13日まで開催されています。これはおすすめします。

「開館50周年記念 大仙厓展ー禅の心、ここに集う」 出光美術館

会期:10月1日(土)~11月13日(日)

休館:月曜日。但し10月10日は開館。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「クリスチャン・ボルタンスキー展」 東京都庭園美術館

東京都庭園美術館

「クリスチャン・ボルタンスキー アニミタスーさざめく亡霊たち」

9/22~12/25

東京都庭園美術館で開催中の「クリスチャン・ボルタンスキー アニミタスーさざめく亡霊たち」を見てきました。

フランスの現代美術家、クリスチャン・ボルタンスキー(1944~)は、庭園美術館での展示に際し、「そこに関わる人たちの亡霊」(解説より)たちの存在に興味を持ったそうです。

亡霊は声、つまりささやきを通して旧朝香宮邸、つまり美術館の本館に立ち上がりました。形態からすれば音声インスタレーションです。タイトルは「さざめく亡霊たち」。館内の随所で声を発しています。

この声、場所が明示されているわけでもなく、俄かには分かりません。一見、いつもと変わらぬ部屋を進むと、殆ど突然に「私の声が聞こえますか?」と呼びかけてきました。

声は日本語です。発声は美しく、しかも礼儀正しい。極めて落ち着いています。実際のところ指向性スピーカーから発せられているため、特定の位置に立たなければ聞こえてきません。しかも語りは断片的です。何らかの物語が生まれるわけでもありません。しばらくすると、ひたすらに声を探し、やがて声の主であった人の存在を空想している自分に気がつきました。声は不思議と体の奥底へと染み込みます。亡霊はあまねく遍在しているのかもしれません。

2階へ上がると聞こえてくるのは強い心臓音でした。ささやきとは比べものにならないほどに大きい。ドクンドクンと波打っています。これがずばり「心臓音」という作品です。場所は書庫。赤い電球が点滅しています。確かに心臓です。音は規則正しいようで僅かな揺らぎがありました。不特定多数の人々のものだからでしょう。かねてよりボルタンスキーは世界中の人々の心臓音をサンプリングし、作品へと取り込んできました。人の死により個々の心臓音はやがて止まってしまいます。しかし音を繋げる、つまり多くの人を介すことで永遠に続くようにも思えなくはありません。ここに人の生死の歴史が刻まれていました。

亡霊が半ば仮の姿を現しています。「影の劇場」です。暗室の奥で踊るのは骸骨や鳥らしき生き物の影でした。解説に「死の舞踏」とありましたが、むしろ可愛らしい。ようやく住み家を見つけて喜んでいるようにも見えます。影絵自体はシンプルです。素材は針金や段ボールなどの日用品です。そこに光を当てています。

面白いのは見せ方でした。というのも影絵の部屋には2つの覗き穴があり、中を伺う仕掛けになっているのです。しかもどういうわけか覗き穴からは冷たい風が吹き出しています。それが殊更に寒々しい。まるで洞穴の入口を前にしているかのようでした。

新館の2つのホワイトキューブにも展示が続いています。1つは「帰郷」と「眼差し」。同じスペースでの展開です。ともかく吊り下がるのはヴェール。前に立ちはだかるように幾重にも連なっています。「眼差し」とあるように目がプリントされていました。目を見つつ、また見られつつ、時折、ヴェールをかき分けながら進むと、巨大なオブジェが現れました。これが「帰郷」。金色一色です。塊は山のように聳えています。

「眼差し」の目は証明写真から転用したものです。既に匿名、誰かは分かりません。そして「帰郷」は一体何なのでしょうか。大量の古着を、防風や防水、さらに災害避難用に使われるブランケットで覆ったものでした。ボルタンスキーにとって黄金は「富をもたらし、災いの元にもなり得る」(解説より)そうです。その表裏一体の関係を指し示しています。

草の匂いが会場外まで漏れ出ていました。「アニミタス」と「ささやきの森」です。作品自体は映像です。匂いの原因は床に敷き詰められた干し草でした。ふかふかです。足元は危うい。映像は干し草の上にある両面スクリーンに映し出されていました。

手前は青空の広がる平原。と言うより荒地です。空気が澄んでいます。標高2000メートル。チリのアタカマ砂漠でした。立ち並ぶのは風鈴です。タイトルの「アニミタス」はスペイン語で「小さな魂」を意味するとあります。とすれば、風鈴を魂に見立てているのかもしれません。チリリと音を発します。とてもか弱い。なす術もなく、ただひたすらに風に揺れています。

反対側の「ささやきの森」の舞台は香川の豊島での作品です。同じく無数の風鈴があります。しかしながら先の荒涼たる景色とは一変。鬱蒼とした森はむしろ生命に溢れています。元はボルタンスキーが同地で行った参加型のインスタレーションに由来するそうです。干し草の匂いを嗅ぎ、木漏れ日を浴び、風鈴の音に耳を傾けていくと、各々の場所の記憶が呼び覚まされるのかもしれません。しばしぼんやりとしながら見入りました。

写真撮影に関する情報です。ボルタンスキー展は会期中、平日のみ本館と新館の双方の撮影が出来ます。土日、及び祝日は本館の撮影が出来ません。(新館は全日撮影可。)

なお3年後の2019年には国立新美術館でもボルタンスキーの回顧展が行われるそうです。(全国巡回予定。)

本館入口右手、映像ルームにてボルタンスキーが自作について約30分ほど語っています。そちらもお見逃しなきようご注意ください。

12月25日まで開催されています。

「クリスチャン・ボルタンスキー アニミタスーさざめく亡霊たち」 東京都庭園美術館(@teienartmuseum)

会期:9月22日(木・祝)~12月25日(日)

休館:第2・第4水曜日(9/28、10/12・26、11/9・24、12/14)

時間:10:00~18:00。

*但し11月25日(金)、26日(土) 、27日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般900(720)円 、大学生720(570)円、中・高校生・65歳以上450(360)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*小学生以下および都内在住在学の中学生は無料。

*第3水曜日のシルバーデーは65歳以上無料。

*同時開催の「アール・デコの花弁 旧朝香宮邸の室内空間」展も観覧可。

住所:港区白金台5-21-9

交通:都営三田線・東京メトロ南北線白金台駅1番出口より徒歩6分。JR線・東急目黒線目黒駅東口、正面口より徒歩7分。

「クリスチャン・ボルタンスキー アニミタスーさざめく亡霊たち」

9/22~12/25

東京都庭園美術館で開催中の「クリスチャン・ボルタンスキー アニミタスーさざめく亡霊たち」を見てきました。

フランスの現代美術家、クリスチャン・ボルタンスキー(1944~)は、庭園美術館での展示に際し、「そこに関わる人たちの亡霊」(解説より)たちの存在に興味を持ったそうです。

亡霊は声、つまりささやきを通して旧朝香宮邸、つまり美術館の本館に立ち上がりました。形態からすれば音声インスタレーションです。タイトルは「さざめく亡霊たち」。館内の随所で声を発しています。

この声、場所が明示されているわけでもなく、俄かには分かりません。一見、いつもと変わらぬ部屋を進むと、殆ど突然に「私の声が聞こえますか?」と呼びかけてきました。

声は日本語です。発声は美しく、しかも礼儀正しい。極めて落ち着いています。実際のところ指向性スピーカーから発せられているため、特定の位置に立たなければ聞こえてきません。しかも語りは断片的です。何らかの物語が生まれるわけでもありません。しばらくすると、ひたすらに声を探し、やがて声の主であった人の存在を空想している自分に気がつきました。声は不思議と体の奥底へと染み込みます。亡霊はあまねく遍在しているのかもしれません。

2階へ上がると聞こえてくるのは強い心臓音でした。ささやきとは比べものにならないほどに大きい。ドクンドクンと波打っています。これがずばり「心臓音」という作品です。場所は書庫。赤い電球が点滅しています。確かに心臓です。音は規則正しいようで僅かな揺らぎがありました。不特定多数の人々のものだからでしょう。かねてよりボルタンスキーは世界中の人々の心臓音をサンプリングし、作品へと取り込んできました。人の死により個々の心臓音はやがて止まってしまいます。しかし音を繋げる、つまり多くの人を介すことで永遠に続くようにも思えなくはありません。ここに人の生死の歴史が刻まれていました。

亡霊が半ば仮の姿を現しています。「影の劇場」です。暗室の奥で踊るのは骸骨や鳥らしき生き物の影でした。解説に「死の舞踏」とありましたが、むしろ可愛らしい。ようやく住み家を見つけて喜んでいるようにも見えます。影絵自体はシンプルです。素材は針金や段ボールなどの日用品です。そこに光を当てています。

面白いのは見せ方でした。というのも影絵の部屋には2つの覗き穴があり、中を伺う仕掛けになっているのです。しかもどういうわけか覗き穴からは冷たい風が吹き出しています。それが殊更に寒々しい。まるで洞穴の入口を前にしているかのようでした。

新館の2つのホワイトキューブにも展示が続いています。1つは「帰郷」と「眼差し」。同じスペースでの展開です。ともかく吊り下がるのはヴェール。前に立ちはだかるように幾重にも連なっています。「眼差し」とあるように目がプリントされていました。目を見つつ、また見られつつ、時折、ヴェールをかき分けながら進むと、巨大なオブジェが現れました。これが「帰郷」。金色一色です。塊は山のように聳えています。

「眼差し」の目は証明写真から転用したものです。既に匿名、誰かは分かりません。そして「帰郷」は一体何なのでしょうか。大量の古着を、防風や防水、さらに災害避難用に使われるブランケットで覆ったものでした。ボルタンスキーにとって黄金は「富をもたらし、災いの元にもなり得る」(解説より)そうです。その表裏一体の関係を指し示しています。

草の匂いが会場外まで漏れ出ていました。「アニミタス」と「ささやきの森」です。作品自体は映像です。匂いの原因は床に敷き詰められた干し草でした。ふかふかです。足元は危うい。映像は干し草の上にある両面スクリーンに映し出されていました。

手前は青空の広がる平原。と言うより荒地です。空気が澄んでいます。標高2000メートル。チリのアタカマ砂漠でした。立ち並ぶのは風鈴です。タイトルの「アニミタス」はスペイン語で「小さな魂」を意味するとあります。とすれば、風鈴を魂に見立てているのかもしれません。チリリと音を発します。とてもか弱い。なす術もなく、ただひたすらに風に揺れています。

反対側の「ささやきの森」の舞台は香川の豊島での作品です。同じく無数の風鈴があります。しかしながら先の荒涼たる景色とは一変。鬱蒼とした森はむしろ生命に溢れています。元はボルタンスキーが同地で行った参加型のインスタレーションに由来するそうです。干し草の匂いを嗅ぎ、木漏れ日を浴び、風鈴の音に耳を傾けていくと、各々の場所の記憶が呼び覚まされるのかもしれません。しばしぼんやりとしながら見入りました。

写真撮影に関する情報です。ボルタンスキー展は会期中、平日のみ本館と新館の双方の撮影が出来ます。土日、及び祝日は本館の撮影が出来ません。(新館は全日撮影可。)

なお3年後の2019年には国立新美術館でもボルタンスキーの回顧展が行われるそうです。(全国巡回予定。)

本館入口右手、映像ルームにてボルタンスキーが自作について約30分ほど語っています。そちらもお見逃しなきようご注意ください。

12月25日まで開催されています。

「クリスチャン・ボルタンスキー アニミタスーさざめく亡霊たち」 東京都庭園美術館(@teienartmuseum)

会期:9月22日(木・祝)~12月25日(日)

休館:第2・第4水曜日(9/28、10/12・26、11/9・24、12/14)

時間:10:00~18:00。

*但し11月25日(金)、26日(土) 、27日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般900(720)円 、大学生720(570)円、中・高校生・65歳以上450(360)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*小学生以下および都内在住在学の中学生は無料。

*第3水曜日のシルバーデーは65歳以上無料。

*同時開催の「アール・デコの花弁 旧朝香宮邸の室内空間」展も観覧可。

住所:港区白金台5-21-9

交通:都営三田線・東京メトロ南北線白金台駅1番出口より徒歩6分。JR線・東急目黒線目黒駅東口、正面口より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ダリ展」 国立新美術館

国立新美術館

「ダリ展」

9/14~12/12

国立新美術館で開催中の「ダリ展」を見てきました。

スペインのカタルーニャ地方、フランス国境に近いフィゲラスの裕福な一家に生まれたダリ。少年時代から絵画の才能を見出され、同地の風景や、バカンスで過ごした漁村カダケスなどを描きました。

その一枚が「アス・ピアンクからのカダケスの眺望」です。光に満ち溢れた港町。スーラを思わせる細かなモザイク状の筆触が広がります。当初はポスト印象派風の様式をとっていました。

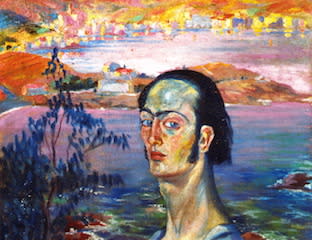

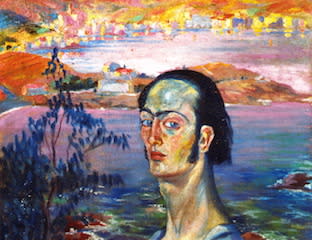

サルバドール・ダリ「ラファエロ風の首をした自画像」 1921年頃 ガラ=サルバドール・ダリ財団

ラファエロにもシンパシーを感じていました。その名も「ラファエロ風の首をした自画像」です。後ろに広がるのはカダケス。色遣いは激しい。フォーヴィズムを思わせます。夕暮れ時でしょうか。空は赤く、また黄色に染まっていました。手前でポーズをとっているのがダリ本人です。流し目でこちらを見やります。首が殊更に長い。まるで海から突き出ているかのようでした。

マドリードの王立アカデミーに入学したダリは「反抗的」(解説より)な学生だったそうです。とは言え、この時代にキュビズムや未来派も学びます。後の映画監督のブニュエルや詩人のガルシア・ロルカとも交流。パリでピカソと会うなど旺盛に活動しました。

サルバドール・ダリ「ルイス・ブニュエルの肖像」 1924年 国立ソフィア王妃芸術センター

その友、ブニュエルを描いたのが「ルイス・ブニュエルの肖像」です。やや古典的な画風ながらも、身体のボリューム、顔の肉付きなどはキュビズムの摂取も伺えます。輪郭線は太く、写実的でもあります。先の自画像から僅か3年です。ダリの画風はかなり変化しました。

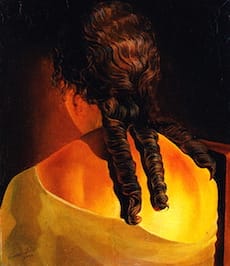

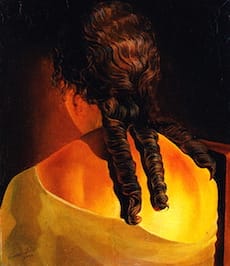

サルバドール・ダリ「少女の後ろ姿」 1926年 サルバドール・ダリ美術館

写実といえば「少女の後ろ姿」も同様です。ともかく目を引くのは黒髪です。一本一本、とぐろを巻くかようにうねっています。背中は強めの光が当たっているのか、やや赤らんでいました。一方の背後は朱を交えた闇が広がります。まるでバロック絵画のような印影です。モデルは妹のマリアです。ダリはこうした女性の後ろ姿を生涯に渡って描き続けました。

ブニュエルの映画「アンダルシアの犬」の脚本を共同で執筆。公開時には大きな反響を呼びます。この頃にシュルレアリストのグループに参加し、いわゆる「特定の事物に拘りつつ、複数のイメージを重ねる」(解説より)パラノイア的手法にて絵画を制作しました。ただダリの政治思想ほか、様々な問題により、いつしか仲間たちと不和になってしまったそうです。結果的に追放されてしまいます。

この頃が最もダリを特徴付ける作品が多いかもしれません。

サルバドール・ダリ「降りてくる夜の影」 1931年 サルバドール・ダリ美術館

例えば「降りてくる夜の影」です。彼方へと続く砂浜。岸壁が切り立っています。手前からは不穏な影が差し込みます。空は高く、澄んでいて青い。どことなく宇宙的です。まるで別の惑星の光景を前にしているかのようです。右端には像が立っています。包帯のような白い布で覆われていますが、果たして人間なのでしょうか。ダリの故郷の風景を舞台にしているそうですが、この世のようで、この世ならざる不思議な光景が表されていました。

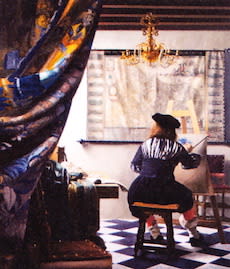

サルバドール・ダリ「謎めいた要素のある風景」 1934年 ガラ=サルバドール・ダリ財団

「謎めいた要素のある風景」はどうでしょうか。見渡す限りの広大な地平。左手には赤い塔と糸杉が並んでいます。そして再び奇怪なる生き物のような影。空の深い青みと地面の黄色の対比は鮮やかです。強い光は壁を焦がしてもいます。手前に1人、男の姿がありました。彼だけが妙にリアルにも見えます。キャンバスへ向き合い、おそらくは絵筆を取っています。何とモデルはフェルメールだそうです。意外にもダリはかの画家を高く評価していました。

第2次世界大戦が勃発するとアメリカに亡命。1948年まで留まって制作を続けます。ニューヨーク近代美術館で展覧会も開催しました。

ダリはアメリカで活動の領域を広めます。注文肖像画も制作。挿画も描きました。さらにヒッチコックやディズニーの映画にも参加したほか、ファッションや宝飾の仕事なども手がけました。

サルバドール・ダリ「狂えるトリスタン」 1938年 サルバドール・ダリ美術館

「トリスタンとイゾルデ」は金とダイヤモンドによる宝飾品です。表ではかの2人が口付けをしています。また「魔術的技巧の50の秘密」や「ドン・キホーテ」、それに「不思議の国のアリス」の挿画も面白い。「狂えるトリスタン」はバレエの舞台美術のための作品です。黄色い建築物には3つの入口があります。奥は荒野、ないし闇に染まる海が広がっています。ちなみに本作の衣装はココ・シャネルがデザインしたそうです。

広島と長崎の惨状に衝撃を受けたダリは、自らを「原子核神秘主義画家」と名乗り、原子力の知見と神秘主義を結びつけた絵画を制作しようとします。

サルバドール・ダリ「ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌」 1945年 国立ソフィア王妃芸術センター

うちの一枚が「ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌」です。中央には首の曲がった頭部があり、中にははっきりと爆撃機が描かれています。爆弾が炸裂したのでしょう。炎と煙もあがっています。左には口を開けては嘆いているような男の顔も見えました。熱線で歪んだような事物もあります。青空は裂け目から覗くのみ。ほかは一面の闇です。野球はアメリカの象徴なのでしょうか。魑魅魍魎、不気味な雰囲気を感じてなりません。

サルバドール・ダリ「素早く動いている静物」 1956年頃 サルバドール・ダリ美術館

今回、私として一番感銘したのが「素早く動いている静物」でした。これも原子物理学への関心を元にした一枚。とは言え、モチーフは16世紀のオランダの画家、フロリス・ファン・スホーテンの「食物のあるテーブル」から着想を得ています。非常に秩序立った画面です。大きなテーブル上にはグラスやガラス瓶、それに刃物などが浮いています。奥の果物鉢はまるでブラックホールです。大きくねじれています。果物が彗星のごとく飛来してきました。いずれの描写も極めて写実性が高い。オランダの静物画を彷彿させるものがあります。全体は黄金分割の座標軸上に配置されているそうです。動きを伴いながらも、構図には隙がありません。

アメリカから戻り、居をカダケス近くの漁村に構えたダリ。晩年は古典芸術に回帰します。

一枚の大作に目を奪われました。「テトゥアンの大会戦」です。縦3メートルに横は4メートル弱。19世紀に起こったスペインのモロッコへの進軍をテーマとしています。元になる絵画はマリアノ・フォルトゥーニの同名の作品です。ダリは少年時代に同作を美術館で見て印象を受けたそうですが、それを後年になって自らの作品として表現しました。

サルバドール・ダリ「テトゥアンの大会戦」 1962年 諸橋近代美術館

怒涛のごとく進む軍隊。右上には長いサーベルが振り上がり、左には空を駆けるように馬が飛び上がっています。折れ曲がる細い脚が横へとのびます。彼方には聖母でしょうか。あまりにも巨大。もはや異次元の世界です。騎馬隊の顔は判然としませんが、中央の2人だけは別でした。とするのも、ダリ本人と妻のガラの顔が挿入されているからです。しかもガラは高笑いしては剣を手にしています。彼女こそ主役なのかもしれません。いかにも歴史画らしいスペクタクルな作品ですが、随所にダリ色が垣間見えるのも面白いところでした。

全200点。国内では10年ぶりの大規模な回顧展です。スペインやアメリカからも多く作品がやって来ています。思いの外に小品も目立ちましたが、スケールとしては申し分ありません。また映画や舞台、それに宝飾や衣装デザインの仕事など、ダリの制作を幅広く紹介しているのもポイントです。ダリの業績の多面性が浮き彫りになるような展覧会でした。

「アンダルシアの犬」、及び同じくブニュエルとの共作映画「黄金時代」、またヒッチコックの「白い恐怖」などの映像も展示されています。60分を超える大作も少なくありません。映像の観覧に際しては時間に余裕をもって出かけるのが良さそうです。

「メイ・ウエストの部屋」(撮影コーナー)

最後に混雑の情報です。既に先行した京都市美術館でも20万名を動員。東京展でも早々から多くの人が詰めかけています。

今回、私は平日の午後に出かけてきました。するとチケット、入場待機列もなく、館内はいささか混み合っていたものの、特に待つこともなく、比較的スムーズに観覧することが出来ました。

とは言え、土日は状況が異なるようです。これまでの最大の待ち時間は30分待ちです。土日は午後を中心に10分から20分弱程度の待機列が常に発生しています。公式アカウント(@s_dali_2016)がこまめに混雑の情報を発信しています。金曜の夜間開館なども有用となりそうです。

12月12日まで開催されています。

「ダリ展」(@s_dali_2016) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:9月14日(水)~12月12日(月)

休館:火曜日

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は夜20時まで開館。

*10月21日(金)、10月22日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料

* ( )内は20名以上の団体料金。

*9月17日(土)~19日(月・祝)は高校生無料観覧日。(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

「ダリ展」

9/14~12/12

国立新美術館で開催中の「ダリ展」を見てきました。

スペインのカタルーニャ地方、フランス国境に近いフィゲラスの裕福な一家に生まれたダリ。少年時代から絵画の才能を見出され、同地の風景や、バカンスで過ごした漁村カダケスなどを描きました。

その一枚が「アス・ピアンクからのカダケスの眺望」です。光に満ち溢れた港町。スーラを思わせる細かなモザイク状の筆触が広がります。当初はポスト印象派風の様式をとっていました。

サルバドール・ダリ「ラファエロ風の首をした自画像」 1921年頃 ガラ=サルバドール・ダリ財団

ラファエロにもシンパシーを感じていました。その名も「ラファエロ風の首をした自画像」です。後ろに広がるのはカダケス。色遣いは激しい。フォーヴィズムを思わせます。夕暮れ時でしょうか。空は赤く、また黄色に染まっていました。手前でポーズをとっているのがダリ本人です。流し目でこちらを見やります。首が殊更に長い。まるで海から突き出ているかのようでした。

マドリードの王立アカデミーに入学したダリは「反抗的」(解説より)な学生だったそうです。とは言え、この時代にキュビズムや未来派も学びます。後の映画監督のブニュエルや詩人のガルシア・ロルカとも交流。パリでピカソと会うなど旺盛に活動しました。

サルバドール・ダリ「ルイス・ブニュエルの肖像」 1924年 国立ソフィア王妃芸術センター

その友、ブニュエルを描いたのが「ルイス・ブニュエルの肖像」です。やや古典的な画風ながらも、身体のボリューム、顔の肉付きなどはキュビズムの摂取も伺えます。輪郭線は太く、写実的でもあります。先の自画像から僅か3年です。ダリの画風はかなり変化しました。

サルバドール・ダリ「少女の後ろ姿」 1926年 サルバドール・ダリ美術館

写実といえば「少女の後ろ姿」も同様です。ともかく目を引くのは黒髪です。一本一本、とぐろを巻くかようにうねっています。背中は強めの光が当たっているのか、やや赤らんでいました。一方の背後は朱を交えた闇が広がります。まるでバロック絵画のような印影です。モデルは妹のマリアです。ダリはこうした女性の後ろ姿を生涯に渡って描き続けました。

ブニュエルの映画「アンダルシアの犬」の脚本を共同で執筆。公開時には大きな反響を呼びます。この頃にシュルレアリストのグループに参加し、いわゆる「特定の事物に拘りつつ、複数のイメージを重ねる」(解説より)パラノイア的手法にて絵画を制作しました。ただダリの政治思想ほか、様々な問題により、いつしか仲間たちと不和になってしまったそうです。結果的に追放されてしまいます。

この頃が最もダリを特徴付ける作品が多いかもしれません。

サルバドール・ダリ「降りてくる夜の影」 1931年 サルバドール・ダリ美術館

例えば「降りてくる夜の影」です。彼方へと続く砂浜。岸壁が切り立っています。手前からは不穏な影が差し込みます。空は高く、澄んでいて青い。どことなく宇宙的です。まるで別の惑星の光景を前にしているかのようです。右端には像が立っています。包帯のような白い布で覆われていますが、果たして人間なのでしょうか。ダリの故郷の風景を舞台にしているそうですが、この世のようで、この世ならざる不思議な光景が表されていました。

サルバドール・ダリ「謎めいた要素のある風景」 1934年 ガラ=サルバドール・ダリ財団

「謎めいた要素のある風景」はどうでしょうか。見渡す限りの広大な地平。左手には赤い塔と糸杉が並んでいます。そして再び奇怪なる生き物のような影。空の深い青みと地面の黄色の対比は鮮やかです。強い光は壁を焦がしてもいます。手前に1人、男の姿がありました。彼だけが妙にリアルにも見えます。キャンバスへ向き合い、おそらくは絵筆を取っています。何とモデルはフェルメールだそうです。意外にもダリはかの画家を高く評価していました。

第2次世界大戦が勃発するとアメリカに亡命。1948年まで留まって制作を続けます。ニューヨーク近代美術館で展覧会も開催しました。

ダリはアメリカで活動の領域を広めます。注文肖像画も制作。挿画も描きました。さらにヒッチコックやディズニーの映画にも参加したほか、ファッションや宝飾の仕事なども手がけました。

サルバドール・ダリ「狂えるトリスタン」 1938年 サルバドール・ダリ美術館

「トリスタンとイゾルデ」は金とダイヤモンドによる宝飾品です。表ではかの2人が口付けをしています。また「魔術的技巧の50の秘密」や「ドン・キホーテ」、それに「不思議の国のアリス」の挿画も面白い。「狂えるトリスタン」はバレエの舞台美術のための作品です。黄色い建築物には3つの入口があります。奥は荒野、ないし闇に染まる海が広がっています。ちなみに本作の衣装はココ・シャネルがデザインしたそうです。

広島と長崎の惨状に衝撃を受けたダリは、自らを「原子核神秘主義画家」と名乗り、原子力の知見と神秘主義を結びつけた絵画を制作しようとします。

サルバドール・ダリ「ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌」 1945年 国立ソフィア王妃芸術センター

うちの一枚が「ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌」です。中央には首の曲がった頭部があり、中にははっきりと爆撃機が描かれています。爆弾が炸裂したのでしょう。炎と煙もあがっています。左には口を開けては嘆いているような男の顔も見えました。熱線で歪んだような事物もあります。青空は裂け目から覗くのみ。ほかは一面の闇です。野球はアメリカの象徴なのでしょうか。魑魅魍魎、不気味な雰囲気を感じてなりません。

サルバドール・ダリ「素早く動いている静物」 1956年頃 サルバドール・ダリ美術館

今回、私として一番感銘したのが「素早く動いている静物」でした。これも原子物理学への関心を元にした一枚。とは言え、モチーフは16世紀のオランダの画家、フロリス・ファン・スホーテンの「食物のあるテーブル」から着想を得ています。非常に秩序立った画面です。大きなテーブル上にはグラスやガラス瓶、それに刃物などが浮いています。奥の果物鉢はまるでブラックホールです。大きくねじれています。果物が彗星のごとく飛来してきました。いずれの描写も極めて写実性が高い。オランダの静物画を彷彿させるものがあります。全体は黄金分割の座標軸上に配置されているそうです。動きを伴いながらも、構図には隙がありません。

アメリカから戻り、居をカダケス近くの漁村に構えたダリ。晩年は古典芸術に回帰します。

一枚の大作に目を奪われました。「テトゥアンの大会戦」です。縦3メートルに横は4メートル弱。19世紀に起こったスペインのモロッコへの進軍をテーマとしています。元になる絵画はマリアノ・フォルトゥーニの同名の作品です。ダリは少年時代に同作を美術館で見て印象を受けたそうですが、それを後年になって自らの作品として表現しました。

サルバドール・ダリ「テトゥアンの大会戦」 1962年 諸橋近代美術館

怒涛のごとく進む軍隊。右上には長いサーベルが振り上がり、左には空を駆けるように馬が飛び上がっています。折れ曲がる細い脚が横へとのびます。彼方には聖母でしょうか。あまりにも巨大。もはや異次元の世界です。騎馬隊の顔は判然としませんが、中央の2人だけは別でした。とするのも、ダリ本人と妻のガラの顔が挿入されているからです。しかもガラは高笑いしては剣を手にしています。彼女こそ主役なのかもしれません。いかにも歴史画らしいスペクタクルな作品ですが、随所にダリ色が垣間見えるのも面白いところでした。

全200点。国内では10年ぶりの大規模な回顧展です。スペインやアメリカからも多く作品がやって来ています。思いの外に小品も目立ちましたが、スケールとしては申し分ありません。また映画や舞台、それに宝飾や衣装デザインの仕事など、ダリの制作を幅広く紹介しているのもポイントです。ダリの業績の多面性が浮き彫りになるような展覧会でした。

「アンダルシアの犬」、及び同じくブニュエルとの共作映画「黄金時代」、またヒッチコックの「白い恐怖」などの映像も展示されています。60分を超える大作も少なくありません。映像の観覧に際しては時間に余裕をもって出かけるのが良さそうです。

「メイ・ウエストの部屋」(撮影コーナー)

最後に混雑の情報です。既に先行した京都市美術館でも20万名を動員。東京展でも早々から多くの人が詰めかけています。

今回、私は平日の午後に出かけてきました。するとチケット、入場待機列もなく、館内はいささか混み合っていたものの、特に待つこともなく、比較的スムーズに観覧することが出来ました。

とは言え、土日は状況が異なるようです。これまでの最大の待ち時間は30分待ちです。土日は午後を中心に10分から20分弱程度の待機列が常に発生しています。公式アカウント(@s_dali_2016)がこまめに混雑の情報を発信しています。金曜の夜間開館なども有用となりそうです。

12月12日まで開催されています。

「ダリ展」(@s_dali_2016) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:9月14日(水)~12月12日(月)

休館:火曜日

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は夜20時まで開館。

*10月21日(金)、10月22日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料

* ( )内は20名以上の団体料金。

*9月17日(土)~19日(月・祝)は高校生無料観覧日。(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

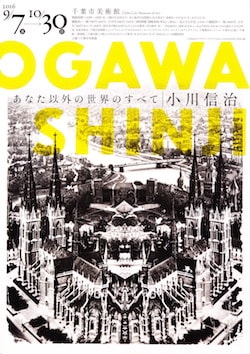

東京駅周辺4美術館にて「EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016」が開催されます

東京駅周辺、駅を挟んで東西南北に位置する出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリーの4美術館。合同での新たなイベントです。「EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016」が開催されます。

(拡大)

(拡大)

[EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016]概要

・主催者:EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016 実行委員会

・開催館:出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー

・期間:2016年10月22日(土)〜10月30日(日) *但し10月24日(月)を除く。

会期は10月22日(土)から10月30日(日)。平日と土日を問いません。開催館は上記の4館です。但し各館の休館日に当たる10月24日(月)は除きます。

[東京駅周辺ミュージアムバス]

・東京駅周辺エリア内を無料で巡回するミュージアムバスを運行します。

・バスに同乗するガイドが周辺の歴史スポットを紹介する「EDO TOKYO 今昔ガイド」を行います。

・運行時間:11時〜18時(木、金は19時まで。)約30分で美術館4館を巡回。

最大の目玉は4館を連絡するバスが発着することです。ステーションギャラリーと一号館美術館しかり、何も4館の徒歩移動は難しくありませんが、今回はより便利なバスが運行。オープンデッキの設置されたクラシックスカイバスです。さらにガイドによる「EDO TOKYO 今昔ガイド」も行われます。

[美術館割引クーポンプレゼント]

・4館とミュージアムバス内で、各館ですぐに使える「何度でも200円割引クーポン」をプレゼントします(フェス期間中限定)

[美術館巡回スタンプラリー]

美術館割引クーポンの裏側にある「スタンプラリー台紙」に3つのスタンプを集めた方に美術館オリジナルプレゼントを贈呈します。(各館先着500名様限定)

・出光美術館:「大仙がい展」オリジナルパッケージ石村萬盛堂「鶴の子」限定200個、または仙厓スタンプ。

・三井記念美術館:次回「日本の伝統芸能展」(11月26日より開催)の招待券。

・三菱一号館美術館:オリジナルクリアファイルとロートレックグッズ

・東京ステーションギャラリー:東京駅オリジナルペーパークラフト

[建築ツアー&ギャラリートーク&関連イベント開催]

各美術館でトークイベントほかツアーを実施します。

・出光美術館:学芸員による「大仙がい展」深読みギャラリートーク」10月27日(木)15時〜、28日(金)18時〜。

・三井記念美術館 :「五大明王ご朱印頒布」(1枚300円)10月22日(土)、23日(日)、29日(土)、 30日(日)10時30分〜12時30分、13時30分〜16時30分。

・三菱一号館美術館:「三菱一号館建築ツアー」10月28日(金)10時30分〜11時。(当日先着15名)

・東京ステーションギャラリー:「東京駅レンガタッチ&トーク+特別ツアー」10月28日(金)15時から。(当日先着15名)

(拡大)

(拡大)

アートフェス期間中のイベントは上記の通りです。割引クーポンの配布をはじめ、プレゼント付きのスタンプラリー、トークイベントなどが開催されます。またフェス期間中、10月27日(木)、28日(金)は各美術館で開館時間が延長されます。

[アートフェス 2016期間中の各館展覧会]

「開館50周年記念 大仙がい展ー禅の心、ここに集う」

出光美術館

URL:http://www.idemitsu.co.jp/museum/honkan

会期:10月1日(土)~11月13日(日)

時間:10時〜18時(フェス期間中)。10月27日(木)、28日(金)は19時まで開館。

「松島瑞巌寺と伊達政宗」

三井記念美術館

URL:http://www.mitsui-museum.jp

会期:9月10日(土)~11月13日(日)

時間:10時〜17時。10月27日(木)、28日(金)は19時まで開館。

「拝啓 ルノワール先生ー梅原龍三郎に息づく師の教えPARISオートクチュール」

三菱一号館美術館

URL:http://mimt.jp

会期:10月19日(水)~2017年1月19日(月・祝)

時間:10時〜18時。10月27日(木)、28日(金)は20時まで開館。

「動き出す!絵画ーペール北山の夢―モネ、ゴッホ、ピカソらと大正の若き洋画家たち」

東京ステーションギャラリー

URL:http://www.ejrcf.or.jp/gallery/

会期:9月17日(土)~11月6日(日)

時間:10時〜18時。10月27日(木)、28日(金)は20時まで開館。

東京駅周辺の4美術館ではこれまでにも七夕フェアや学生無料ウィークなどの様々なイベントを行ってきました。また2019年には現在建て替え中のブリヂストン美術館もリニューアルオープンします。今後も連携しての企画に期待出来そうです。

アートフェス期間中に運行される「クラシックスカイバス」

東京駅周辺4美術館合同イベント、「EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016」は10月22日(土)にスタートします。

[EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016]

・開催館:出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー

・期間:2016年10月22日(土)〜10月30日(日) *但し10月24日(月)を除く。

(拡大)

(拡大)[EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016]概要

・主催者:EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016 実行委員会

・開催館:出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー

・期間:2016年10月22日(土)〜10月30日(日) *但し10月24日(月)を除く。

会期は10月22日(土)から10月30日(日)。平日と土日を問いません。開催館は上記の4館です。但し各館の休館日に当たる10月24日(月)は除きます。

[東京駅周辺ミュージアムバス]

・東京駅周辺エリア内を無料で巡回するミュージアムバスを運行します。

・バスに同乗するガイドが周辺の歴史スポットを紹介する「EDO TOKYO 今昔ガイド」を行います。

・運行時間:11時〜18時(木、金は19時まで。)約30分で美術館4館を巡回。

最大の目玉は4館を連絡するバスが発着することです。ステーションギャラリーと一号館美術館しかり、何も4館の徒歩移動は難しくありませんが、今回はより便利なバスが運行。オープンデッキの設置されたクラシックスカイバスです。さらにガイドによる「EDO TOKYO 今昔ガイド」も行われます。

[美術館割引クーポンプレゼント]

・4館とミュージアムバス内で、各館ですぐに使える「何度でも200円割引クーポン」をプレゼントします(フェス期間中限定)

[美術館巡回スタンプラリー]

美術館割引クーポンの裏側にある「スタンプラリー台紙」に3つのスタンプを集めた方に美術館オリジナルプレゼントを贈呈します。(各館先着500名様限定)

・出光美術館:「大仙がい展」オリジナルパッケージ石村萬盛堂「鶴の子」限定200個、または仙厓スタンプ。

・三井記念美術館:次回「日本の伝統芸能展」(11月26日より開催)の招待券。

・三菱一号館美術館:オリジナルクリアファイルとロートレックグッズ

・東京ステーションギャラリー:東京駅オリジナルペーパークラフト

[建築ツアー&ギャラリートーク&関連イベント開催]

各美術館でトークイベントほかツアーを実施します。

・出光美術館:学芸員による「大仙がい展」深読みギャラリートーク」10月27日(木)15時〜、28日(金)18時〜。

・三井記念美術館 :「五大明王ご朱印頒布」(1枚300円)10月22日(土)、23日(日)、29日(土)、 30日(日)10時30分〜12時30分、13時30分〜16時30分。

・三菱一号館美術館:「三菱一号館建築ツアー」10月28日(金)10時30分〜11時。(当日先着15名)

・東京ステーションギャラリー:「東京駅レンガタッチ&トーク+特別ツアー」10月28日(金)15時から。(当日先着15名)

(拡大)

(拡大)アートフェス期間中のイベントは上記の通りです。割引クーポンの配布をはじめ、プレゼント付きのスタンプラリー、トークイベントなどが開催されます。またフェス期間中、10月27日(木)、28日(金)は各美術館で開館時間が延長されます。

[アートフェス 2016期間中の各館展覧会]

「開館50周年記念 大仙がい展ー禅の心、ここに集う」

出光美術館

URL:http://www.idemitsu.co.jp/museum/honkan

会期:10月1日(土)~11月13日(日)

時間:10時〜18時(フェス期間中)。10月27日(木)、28日(金)は19時まで開館。

「松島瑞巌寺と伊達政宗」

三井記念美術館

URL:http://www.mitsui-museum.jp

会期:9月10日(土)~11月13日(日)

時間:10時〜17時。10月27日(木)、28日(金)は19時まで開館。

「拝啓 ルノワール先生ー梅原龍三郎に息づく師の教えPARISオートクチュール」

三菱一号館美術館

URL:http://mimt.jp

会期:10月19日(水)~2017年1月19日(月・祝)

時間:10時〜18時。10月27日(木)、28日(金)は20時まで開館。

「動き出す!絵画ーペール北山の夢―モネ、ゴッホ、ピカソらと大正の若き洋画家たち」

東京ステーションギャラリー

URL:http://www.ejrcf.or.jp/gallery/

会期:9月17日(土)~11月6日(日)

時間:10時〜18時。10月27日(木)、28日(金)は20時まで開館。

東京駅周辺の4美術館ではこれまでにも七夕フェアや学生無料ウィークなどの様々なイベントを行ってきました。また2019年には現在建て替え中のブリヂストン美術館もリニューアルオープンします。今後も連携しての企画に期待出来そうです。

アートフェス期間中に運行される「クラシックスカイバス」

東京駅周辺4美術館合同イベント、「EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016」は10月22日(土)にスタートします。

[EDO TOKYO NIPPON アートフェス 2016]

・開催館:出光美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー

・期間:2016年10月22日(土)〜10月30日(日) *但し10月24日(月)を除く。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「モードとインテリアの20世紀」 パナソニック汐留ミュージアム

パナソニック汐留ミュージアム

「モードとインテリアの20世紀ーポワレからシャネル、サンローランまで」

9/17~11/23

パナソニック汐留ミュージアムで開催中の「モードとインテリアの20世紀」を見てきました。

ファッションデザイナーの森英恵が石見地域の出身という縁もあり、同地の島根県立石見美術館には多くのファッションの資料が収められているそうです。

20世紀における西欧のファッション史をインテリアを交えて俯瞰しています。出品は130点。ほぼ全てが島根県立石見美術館のコレクションでした。

重厚なドレスを纏っていた19世紀末の女性たち。20世紀に入ると生活スタイルの変化から、より機能的な衣服が求められるようになります。身体の自然なラインを意識させるのも特徴です。マリアノ・フォルチュニイの「プリーツ・ドレス『デルフォス』」が美しい。真紅に染まるドレス。造りはゆったりしています。素材はサテンです。おそらくは肌触りも心地良いことでしょう。僅かな揺らぎも身体に馴染むための工夫なのかもしれません。

一部展示室の撮影が可能でした。

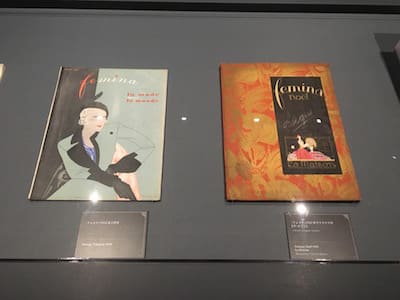

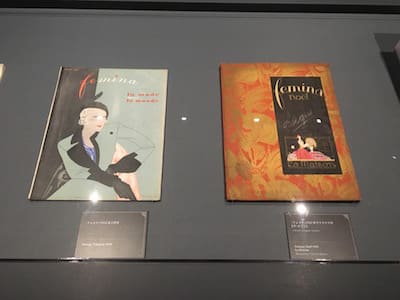

「フェミナ」1932年2月号 ほか

マリア・リカルツのバックも可愛らしい。ビーズ製です。何もファッションはドレスだけではありません。ほかブローチ、ネックレス、靴などの装身具も充実しています。また当時の「レ・モード」や「フェミナ」などのファッション誌などの資料も目を引きました。

ジョージ・ホイニンゲン=ヒューネ「ヴィオネ」 1939年 ほか

1920年代に入ると装飾的なドレスにコートを羽織るスタイルが流行します。さらに1930年代は細身のロングドレスが人気を集めました。トレンドは目まぐるしく変化していたようです。

マドレーヌ・ヴィオネ「イブニング・ドレス、ストール」 1938年

マドレーヌ・ヴィオネの「イブニング・ドレス、ストール」はどうでしょうか。金のモールはブドウの房を表現しているのかもしれません。気品があります。また隣のピンク色のドレスの紋様はウサギでした。何やら賑やかです。動物のモチーフも巧みに取り込んでいます。

スザンヌ・タルボット「イブニング・コート」 1925年頃

スザンヌ・タルボットの「イブニング・コート」が豪華でした。地は黒。そこに金糸でヤシの葉や小花を刺繍しています。袖と衿は毛皮です。こうした黒と金の配色、ないし植物のモチーフは、アール・デコのスタイルを踏襲しているそうです。東洋などへの異国趣味もファッションに影響を与えました。

「テニス・ウェア」 1926年頃 ほか

機能性に関してはテニスウェアが挙げられるかもしれません。19世紀末の女性は何とコルセットをしてテニスをしていました。さぞかし窮屈なことだったでしょう。1919年、ウィンブルドンに出場したスザンヌ・ランランはゆったりとした綿のワンピースを着用。見事に優勝を果たします。それを機に一般の女性用のウェアも変化しました。

さらに時代を進めて第二次世界大戦後です。戦時下で休業していたメゾンも復活。ディオール、バレンシアガなどが市場を拡大します。その後、1960年頃になるとオートクチュールにもミニスカートが登場。元はロンドンの若者の間で流行していたそうです。ハイ・ファッションも大衆文化の動向を無視することは出来ません。さらに素材も多様化。ビニール、金属、紙などを用いたドレスも登場しました。

「モードとインテリアの20世紀展/美術出版社」

「モードとインテリアの20世紀展/美術出版社」

60年代は近未来を志向したデザインが多いのも特徴です。飛行機や宇宙開発にも目が向けられた時代。SF的とも言えるかもしれません。洗練されながらも、実用的なファッションが生み出されます。

「海水浴用シューズ」 1920年頃

インテリアもファッションに華を添えていました。いつもながらに展示の美しい汐留ミュージアムのことです。会場演出には抜かりありません。

「アールデコ草花文ブロンズマウント付クリスタライズドグレイス台の電気スタンド」 1925年

11月23日まで開催されています。

「モードとインテリアの20世紀ーポワレからシャネル、サンローランまで」 パナソニック汐留ミュージアム

会期:9月17日(土)~11月23日(水・祝)

休館:毎週水曜日。但し11月23日は開館。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般1000円、大学生700円、中・高校生500円、小学生以下無料。

*65歳以上900円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引あり

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分。

「モードとインテリアの20世紀ーポワレからシャネル、サンローランまで」

9/17~11/23

パナソニック汐留ミュージアムで開催中の「モードとインテリアの20世紀」を見てきました。

ファッションデザイナーの森英恵が石見地域の出身という縁もあり、同地の島根県立石見美術館には多くのファッションの資料が収められているそうです。

20世紀における西欧のファッション史をインテリアを交えて俯瞰しています。出品は130点。ほぼ全てが島根県立石見美術館のコレクションでした。

重厚なドレスを纏っていた19世紀末の女性たち。20世紀に入ると生活スタイルの変化から、より機能的な衣服が求められるようになります。身体の自然なラインを意識させるのも特徴です。マリアノ・フォルチュニイの「プリーツ・ドレス『デルフォス』」が美しい。真紅に染まるドレス。造りはゆったりしています。素材はサテンです。おそらくは肌触りも心地良いことでしょう。僅かな揺らぎも身体に馴染むための工夫なのかもしれません。

一部展示室の撮影が可能でした。

「フェミナ」1932年2月号 ほか

マリア・リカルツのバックも可愛らしい。ビーズ製です。何もファッションはドレスだけではありません。ほかブローチ、ネックレス、靴などの装身具も充実しています。また当時の「レ・モード」や「フェミナ」などのファッション誌などの資料も目を引きました。

ジョージ・ホイニンゲン=ヒューネ「ヴィオネ」 1939年 ほか

1920年代に入ると装飾的なドレスにコートを羽織るスタイルが流行します。さらに1930年代は細身のロングドレスが人気を集めました。トレンドは目まぐるしく変化していたようです。

マドレーヌ・ヴィオネ「イブニング・ドレス、ストール」 1938年

マドレーヌ・ヴィオネの「イブニング・ドレス、ストール」はどうでしょうか。金のモールはブドウの房を表現しているのかもしれません。気品があります。また隣のピンク色のドレスの紋様はウサギでした。何やら賑やかです。動物のモチーフも巧みに取り込んでいます。

スザンヌ・タルボット「イブニング・コート」 1925年頃

スザンヌ・タルボットの「イブニング・コート」が豪華でした。地は黒。そこに金糸でヤシの葉や小花を刺繍しています。袖と衿は毛皮です。こうした黒と金の配色、ないし植物のモチーフは、アール・デコのスタイルを踏襲しているそうです。東洋などへの異国趣味もファッションに影響を与えました。

「テニス・ウェア」 1926年頃 ほか

機能性に関してはテニスウェアが挙げられるかもしれません。19世紀末の女性は何とコルセットをしてテニスをしていました。さぞかし窮屈なことだったでしょう。1919年、ウィンブルドンに出場したスザンヌ・ランランはゆったりとした綿のワンピースを着用。見事に優勝を果たします。それを機に一般の女性用のウェアも変化しました。

さらに時代を進めて第二次世界大戦後です。戦時下で休業していたメゾンも復活。ディオール、バレンシアガなどが市場を拡大します。その後、1960年頃になるとオートクチュールにもミニスカートが登場。元はロンドンの若者の間で流行していたそうです。ハイ・ファッションも大衆文化の動向を無視することは出来ません。さらに素材も多様化。ビニール、金属、紙などを用いたドレスも登場しました。

「モードとインテリアの20世紀展/美術出版社」

「モードとインテリアの20世紀展/美術出版社」60年代は近未来を志向したデザインが多いのも特徴です。飛行機や宇宙開発にも目が向けられた時代。SF的とも言えるかもしれません。洗練されながらも、実用的なファッションが生み出されます。

「海水浴用シューズ」 1920年頃

インテリアもファッションに華を添えていました。いつもながらに展示の美しい汐留ミュージアムのことです。会場演出には抜かりありません。

「アールデコ草花文ブロンズマウント付クリスタライズドグレイス台の電気スタンド」 1925年

11月23日まで開催されています。

「モードとインテリアの20世紀ーポワレからシャネル、サンローランまで」 パナソニック汐留ミュージアム

会期:9月17日(土)~11月23日(水・祝)

休館:毎週水曜日。但し11月23日は開館。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般1000円、大学生700円、中・高校生500円、小学生以下無料。

*65歳以上900円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引あり

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

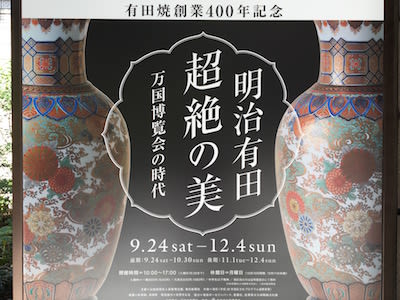

「明治有田ー超絶の美」 泉屋博古館分館

泉屋博古館分館

「明治有田ー超絶の美」

9/24~12/4

泉屋博古館分館で開催中の「明治有田ー超絶の美」を見てきました。

明治時代、欧米各国でも人気を博した有田磁器。今年でおおよそ創業400年を迎えました。

有田「染付蒔絵富士山御所車文大花瓶」 1873(明治6)年 有田ポーセリンパーク

驚くほどに巨大な有田焼がやって来ました。「染付蒔絵富士山御所車文大花瓶」です。図版ではまるで分かりませんが、高さは何と180センチ。身長を超えるほどです。もちろん明治有田では最大級。青は染付、富士山と龍を表しています。その上を覆うのは蒔絵です。桜で漆塗りでした。ウィーン万国博覧会の会場写真に本作と同じ花瓶が写っているそうです。とすると出品作と考えて良いのかもしれません。

有田が世界で注目を浴びた一つの切っ掛けが万国博覧会でした。ウィーンを皮切りに、フィラデルフィアやパリの万国博覧会へも出品。大きな成功を得ます。実際にパリ万国博に出されたのが「金彩雲透彫天女陽刻文三足壺」です。器は内と外の2つ。外は雲の透彫りです。内側は天女のレリーフが彫られています。つまり外器の中に内器を入れれば、雲越しに天女が垣間見えるという仕掛けです。何とも心憎い。海外でも賞賛されたのではないでしょうか。

香蘭社(辻勝蔵)「色絵菊花流水文透台付大花瓶(対)」 1876(明治9)年頃 個人蔵

明治有田を牽引したのは2つの製造会社でした。1つが「香蘭社」です。明治8年に有田焼の有力窯業者らが設立。当初から輸出を志向していたのでしょう。個人の窯では叶わなかった大量生産にも対応します。日本最初の有田焼メーカーとして万国博へも意欲的に作品を送り出しました。

しかし僅か5年もしない間に会社は分裂。経営方針などで対立があったそうです。メンバーの一部は離脱し、新たに「精磁会社」を立ち上げます。結果的に「精磁会社」は設立後、約20年で終焉。一方の「香蘭社」は現在まで続くメーカーとして生き残りました。

精磁会社「金彩パルメット桐文チュリーン」 1879(明治12)〜1897(明治30)年頃 個人蔵

「精磁会社」は最新鋭のフランス式設備を導入したそうです。やや短い制作期間ながらも多くの傑作を生み出しました。特に目を引くのは洋食器です。華麗でかつモダンで美しい。紋様は極めて精緻です。鹿鳴館の饗宴にも供されます。宮中へも納められました。

香蘭社では作品の元になる図案が出ていました。「色絵亀甲地羽根文瓶」はほぼ図案と同等の紋様が表現されています。これらの図案、今回の展示のために新たに調査されたものです。ゆえに初公開が多数。また興味深いのは図案と必ずしも一致しない作品が多いことです。いわゆるアイデアの一つとして位置付けられていたのでしょうか。

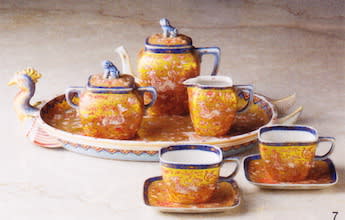

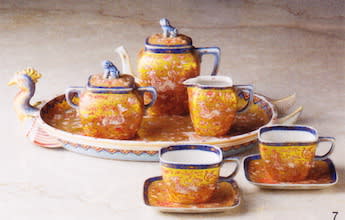

香蘭社「色絵麒麟花喰鳥文鳳凰形トレイ・コーヒーセット」 1875(明治8)年~1880年 株式会社賞美堂本店

イスラムやギリシャの紋様を取り入れた作品も多い。世界をあっと驚かせた明治有田の超絶技巧。よほどの高い技術に裏打ちされていたのでしょう。今では再現が難しいものも少なくありません。

精磁会社「色絵鳳凰花唐草文透彫大香炉」 1879(明治12)年~1897(明治30)年 個人蔵

図案などを入れると100点超。いつもの手狭なスペースですが、思いの外にボリュームもありました。

「明治有田ー超絶の美/世界文化社」

「明治有田ー超絶の美/世界文化社」

ちょうど上野の芸大美術館でも明治の工芸を集めた「驚きの明治工藝」展が開催中です。(10/30まで)あわせて観覧するのも良さそうです。

12月4日まで開催されています。

「明治有田ー超絶の美」 泉屋博古館分館

会期: 9月24日(土)~12月4日(日)

休館:月曜日。但し10/10は開館、10/11は休館。

時間:10:00~16:30(入館は16時まで)

料金:一般800(640)円、学生600(480)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

住所:港区六本木1-5-1

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅北改札1-2出口より直通エスカレーターにて徒歩5分。

「明治有田ー超絶の美」

9/24~12/4

泉屋博古館分館で開催中の「明治有田ー超絶の美」を見てきました。

明治時代、欧米各国でも人気を博した有田磁器。今年でおおよそ創業400年を迎えました。

有田「染付蒔絵富士山御所車文大花瓶」 1873(明治6)年 有田ポーセリンパーク

驚くほどに巨大な有田焼がやって来ました。「染付蒔絵富士山御所車文大花瓶」です。図版ではまるで分かりませんが、高さは何と180センチ。身長を超えるほどです。もちろん明治有田では最大級。青は染付、富士山と龍を表しています。その上を覆うのは蒔絵です。桜で漆塗りでした。ウィーン万国博覧会の会場写真に本作と同じ花瓶が写っているそうです。とすると出品作と考えて良いのかもしれません。

有田が世界で注目を浴びた一つの切っ掛けが万国博覧会でした。ウィーンを皮切りに、フィラデルフィアやパリの万国博覧会へも出品。大きな成功を得ます。実際にパリ万国博に出されたのが「金彩雲透彫天女陽刻文三足壺」です。器は内と外の2つ。外は雲の透彫りです。内側は天女のレリーフが彫られています。つまり外器の中に内器を入れれば、雲越しに天女が垣間見えるという仕掛けです。何とも心憎い。海外でも賞賛されたのではないでしょうか。

香蘭社(辻勝蔵)「色絵菊花流水文透台付大花瓶(対)」 1876(明治9)年頃 個人蔵

明治有田を牽引したのは2つの製造会社でした。1つが「香蘭社」です。明治8年に有田焼の有力窯業者らが設立。当初から輸出を志向していたのでしょう。個人の窯では叶わなかった大量生産にも対応します。日本最初の有田焼メーカーとして万国博へも意欲的に作品を送り出しました。